Chapitre 5. Le design des formats, entre équipement et perturbation

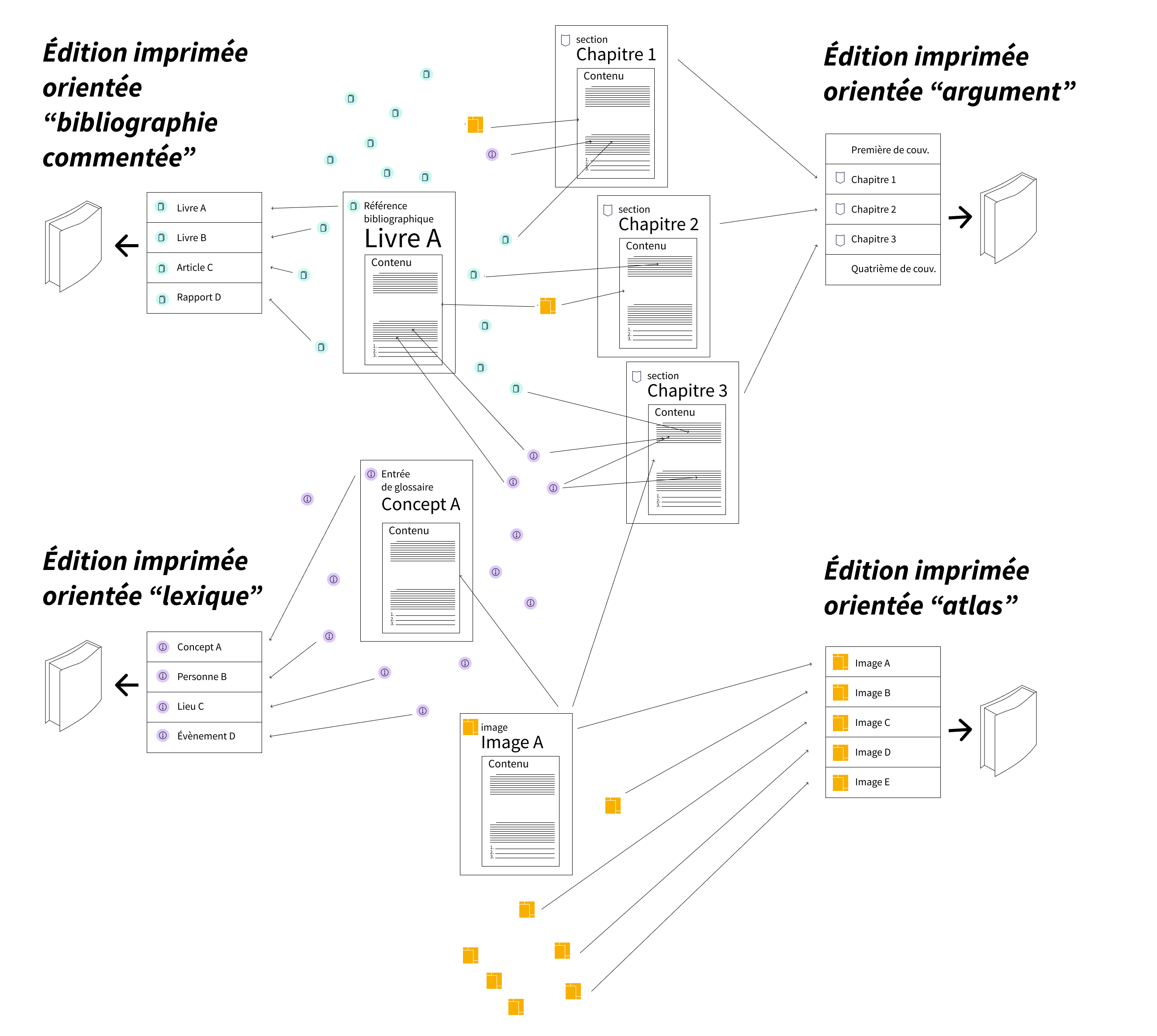

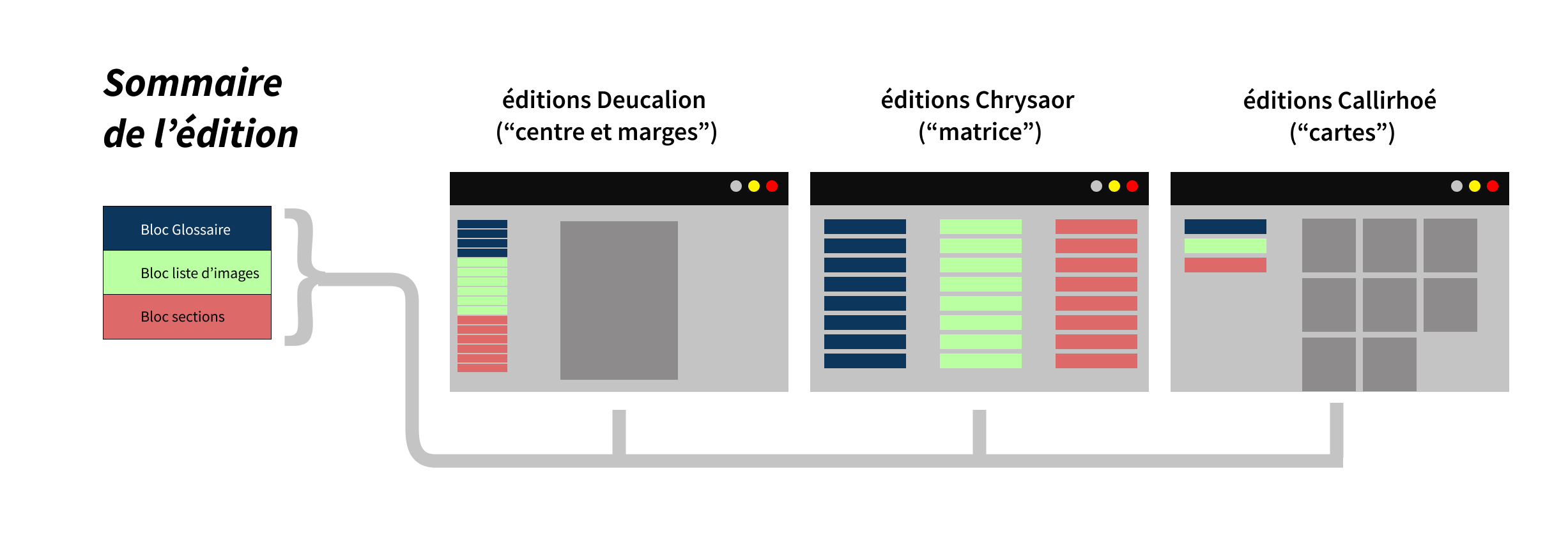

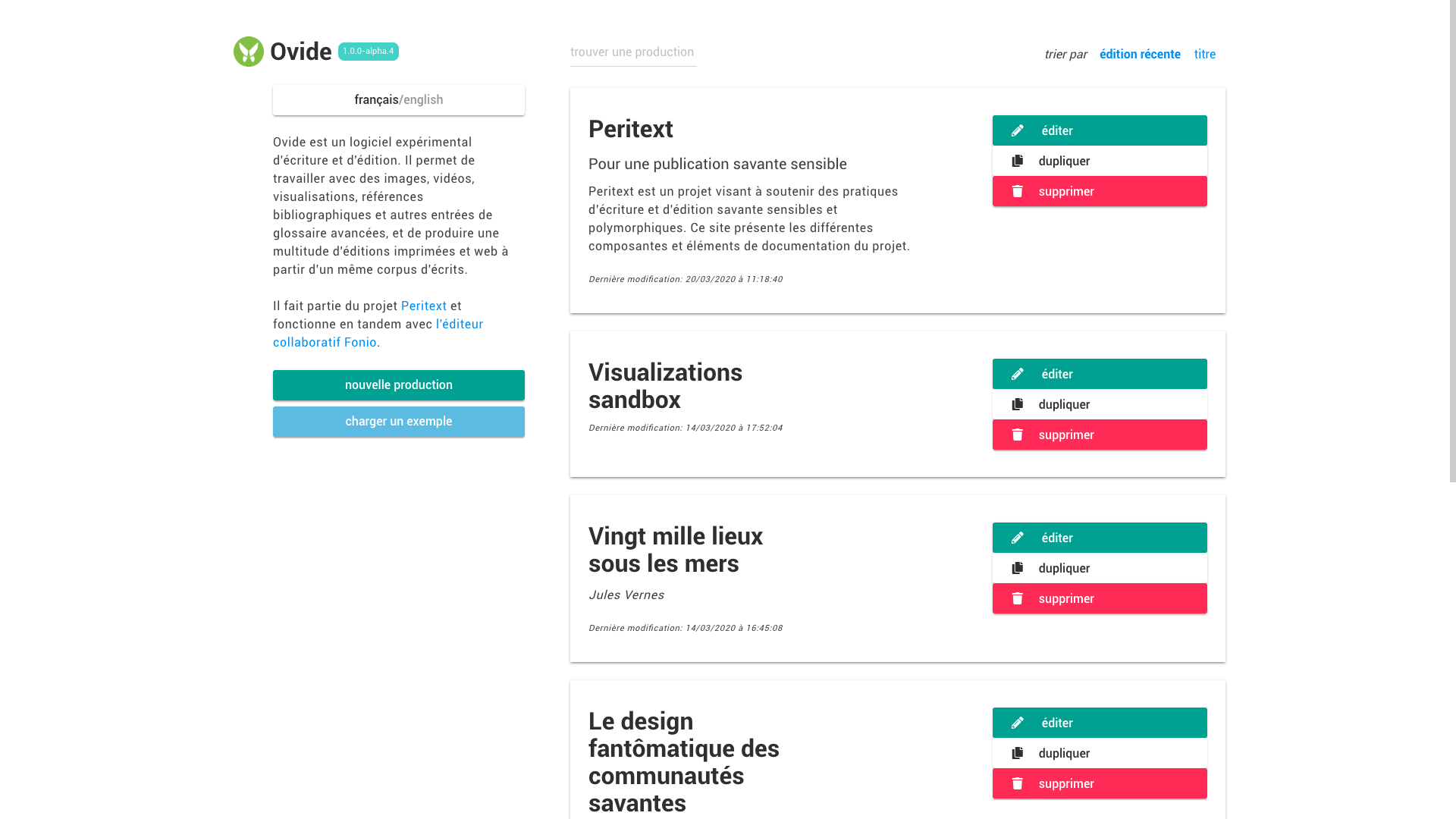

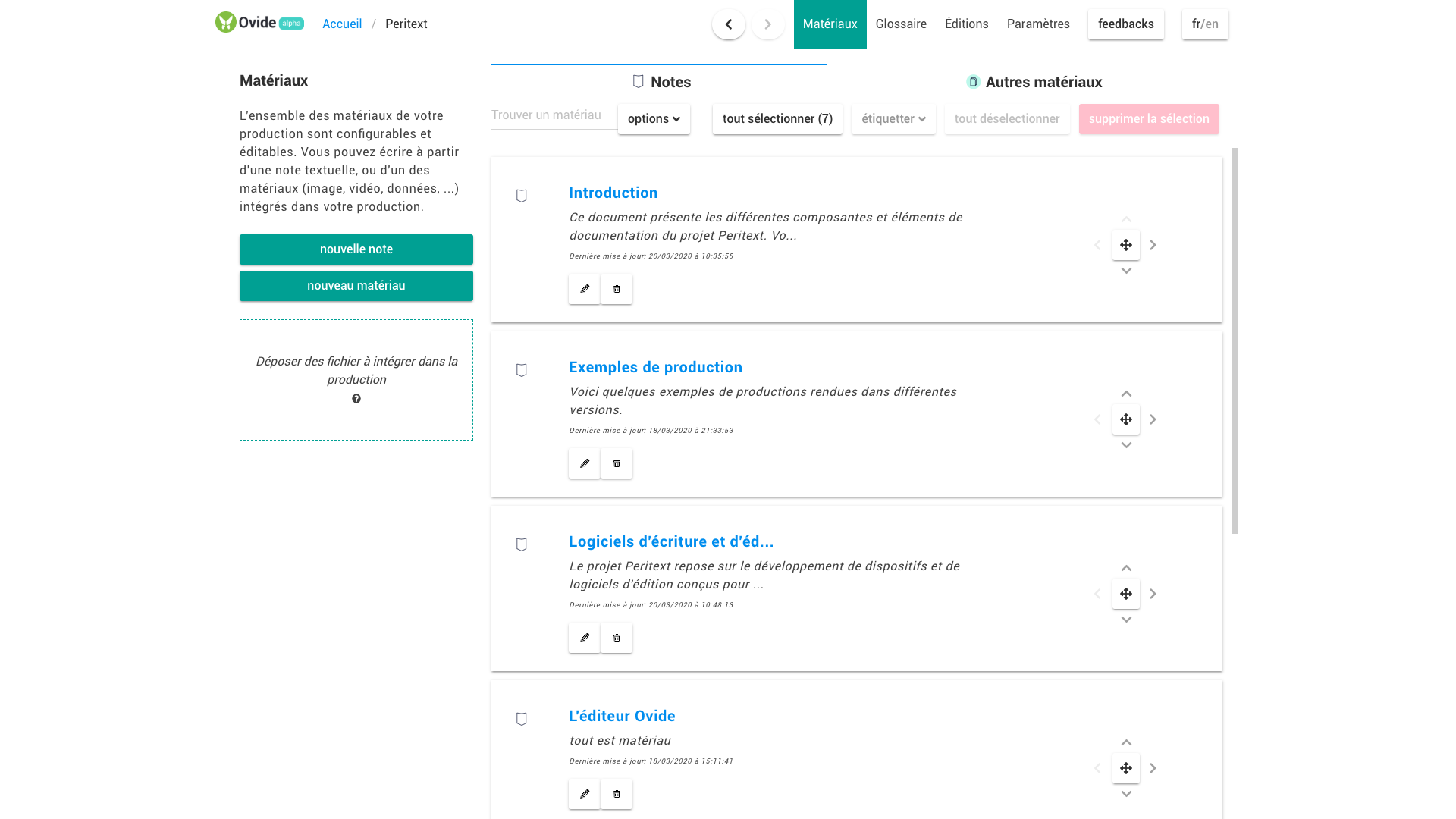

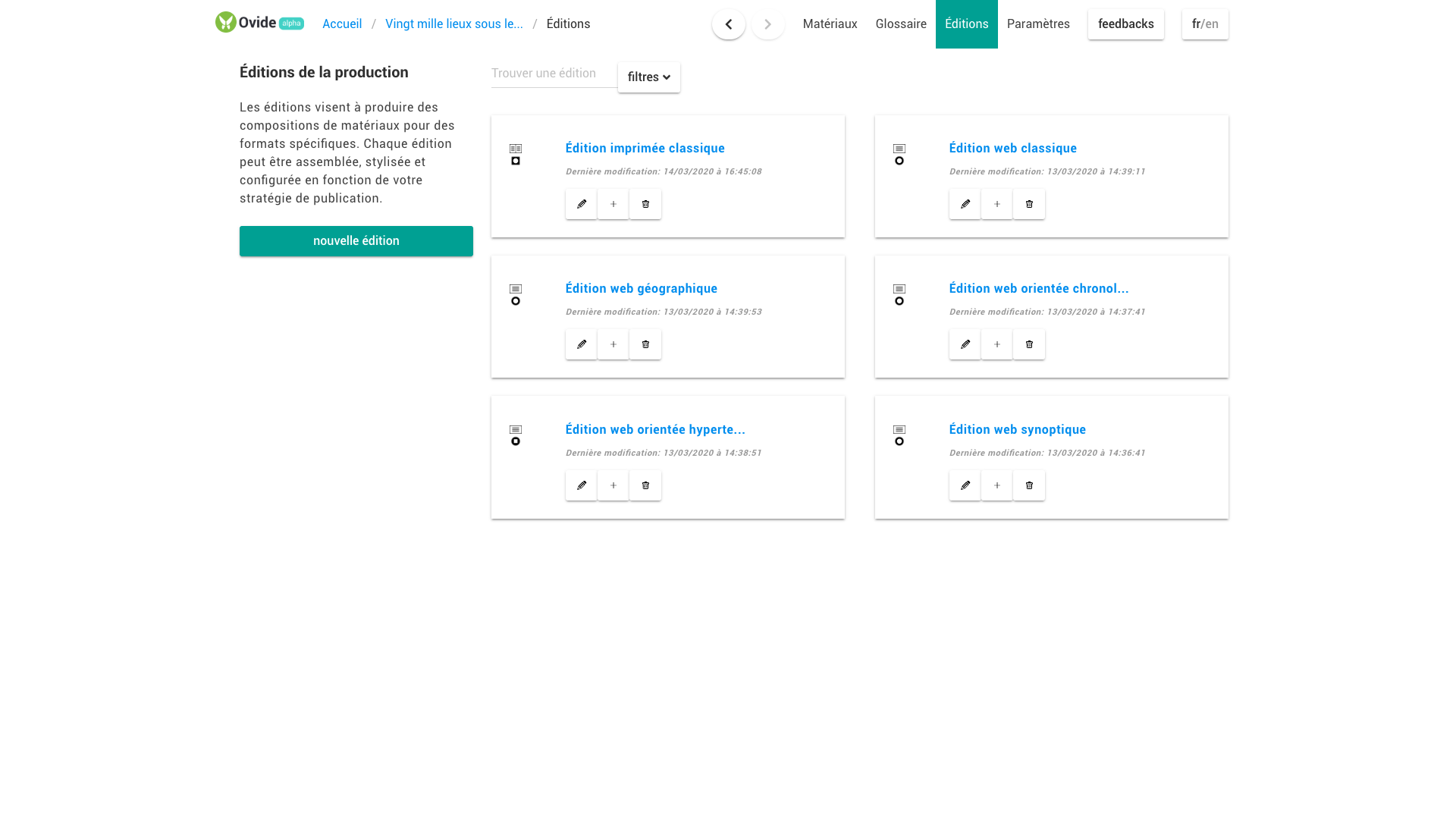

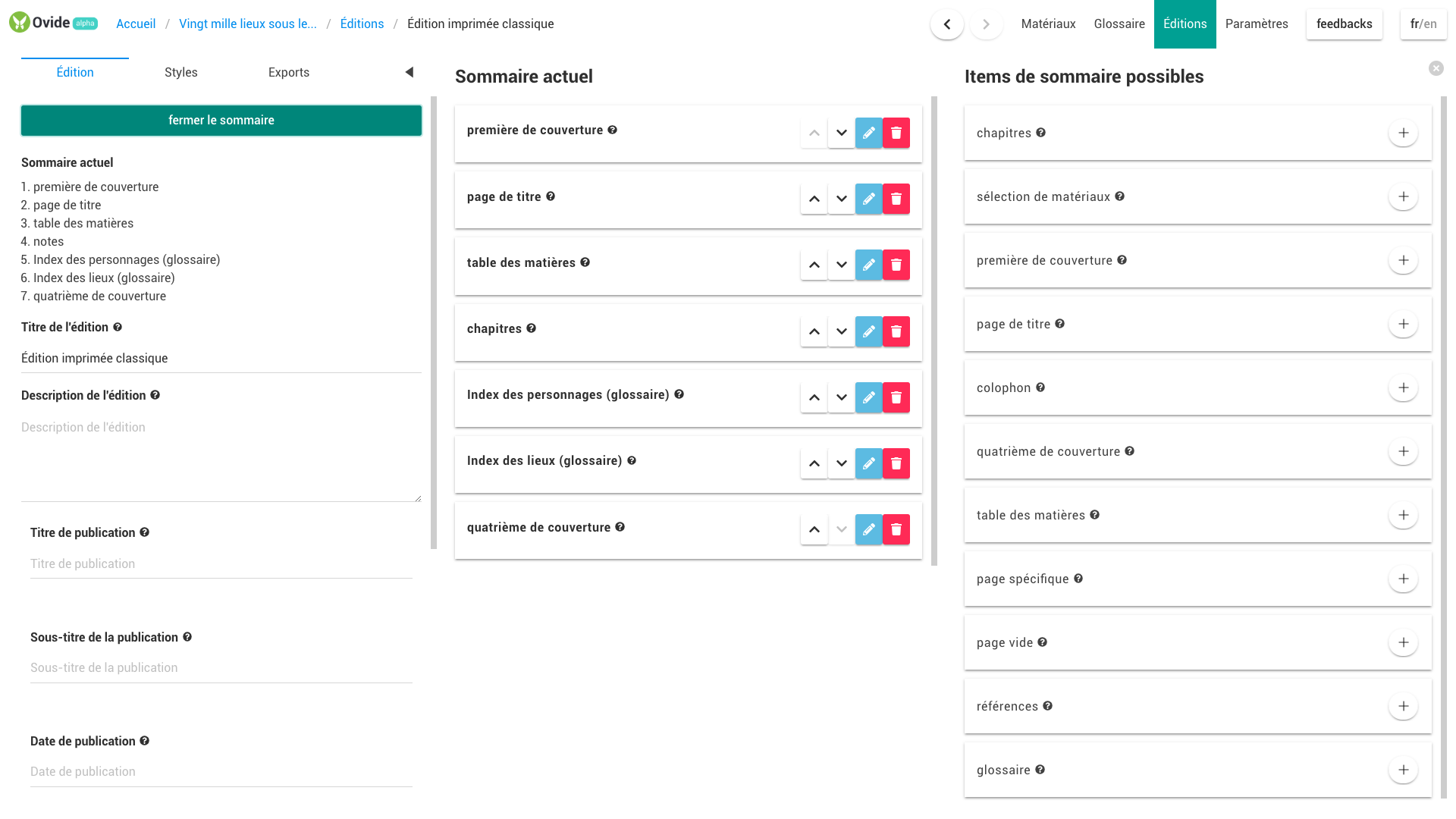

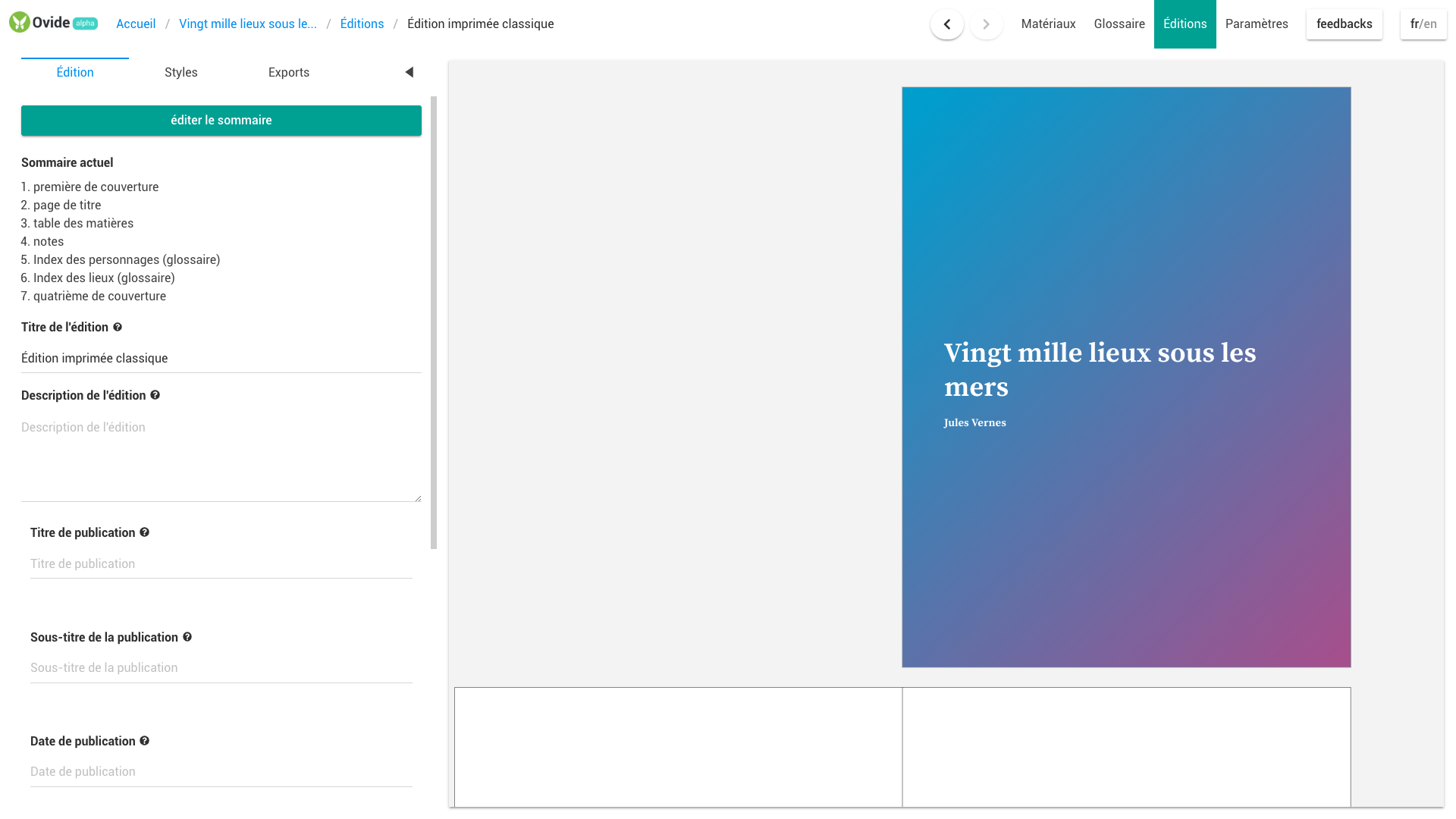

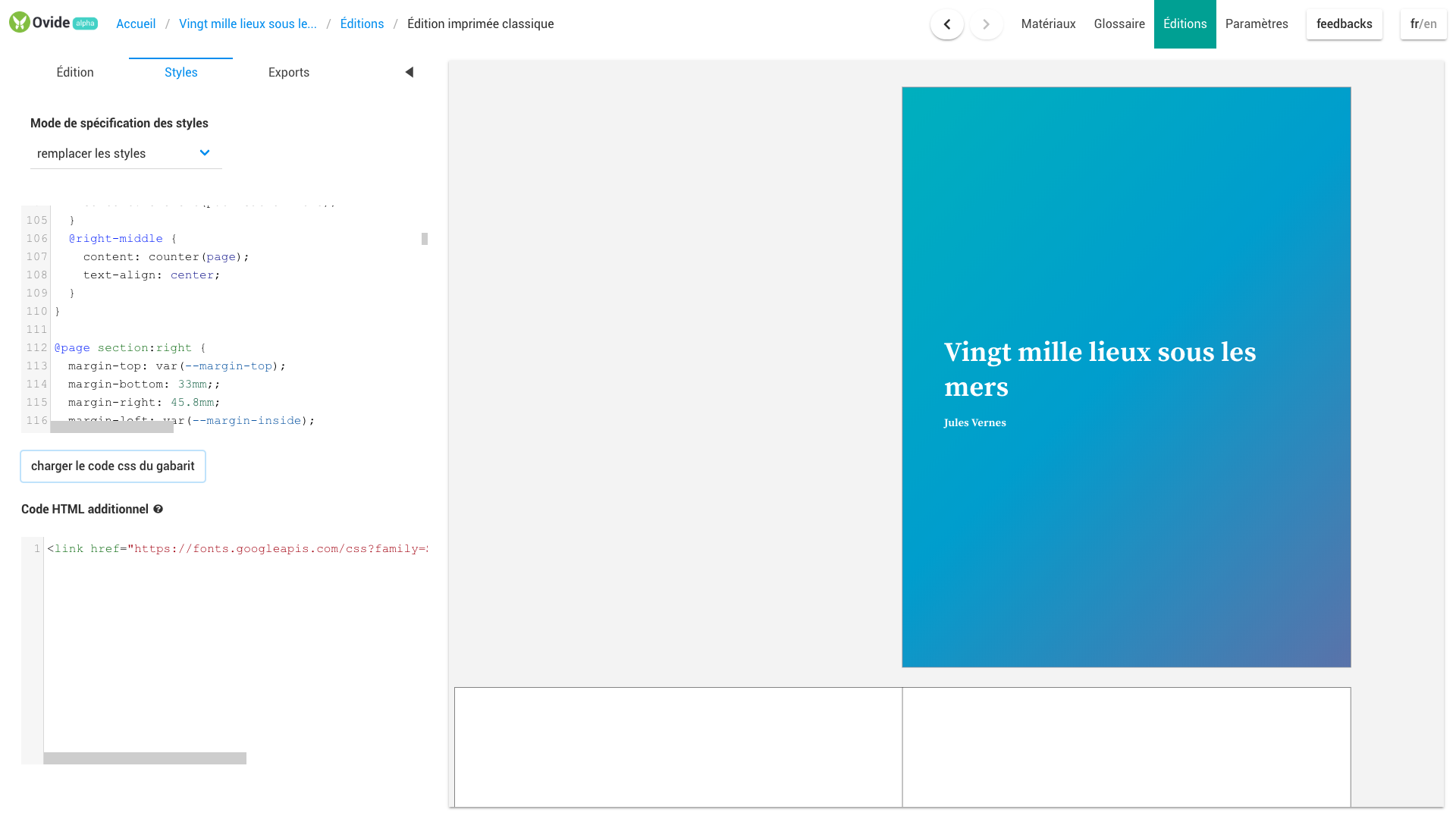

— Maintenant que je suis revenu [au médialab de Sciences Po] après ces six mois d’absence, j’aimerais vous présenter les expérimentations que j’ai faites depuis que je suis parti. Le projet Peritext – fortement développé grâce à mon dernier séjour parmi vous – a donné naissance à un logiciel qui s’appelle Ovide. Il permet de produire de manière différenciée et maîtrisée (sur le plan du design) une série d’éditions imprimées et web à partir d’écrits de recherche communs. […] Il permet pour l’instant de fabriquer des éditions imprimées, des éditions web en plusieurs colonnes, des éditions web sous forme de cartes...

— Ah, mais en fait tu as refait EME ! [rires]

— Qu’est-ce qui te fais dire ça ?

— Eh bien le multi-supports, les colonnes, la version numérique qui permet de séparer vocabulaire, texte et documents. C’est EME quoi, mais pour tout le monde, non ?

— Et la dimension contributive ? et la relation aux modes d’existence ? et les rencontres physiques ? il n’y a pas tout ça dans ce logiciel !

— Oui OK, bon disons que tu l’as industrialisé. Tu as repris ce qui pouvait l’être et tu veux le généraliser via un nouvel outil, ce n’est pas ça ?

Ainsi commençait l’une des présentations que j’ai faite en 2018 lors d’un déjeuner d’équipe au médialab de Sciences Po, dans les sous-sols du 13 rue de l’Université à Paris. Ce court extrait démontre de manière assez édifiante qu’à travers le dialogue qui s’opère entre situations de recherche spécifiques et conventions partagées, les formats vacillent continuellement entre le statut de produits – résultats d’une démarche située – et le statut de cadres – stabilisés dans des normes et des habitudes reconnaissables, de telle manière qu’ils précèdent les pratiques de recherche et relient les contextes d’énonciation. Le passage du format-produit au format-cadre, tel qu’on l’a observé dans les chapitres précédents, permet en ce sens d’éprouver la capacité des formats à être reconnus et interprétés, mais également traduits, modulés, combinés. Ce sont alors le « contenu », la temporalité et les modalités des pratiques de publication en SHS qui se trouvent questionnés et reconfigurés à chaque itération d’un tel mouvement de vacillement.

Dans ce cadre, les pratiques de création et de conception qui touchent les formats de publication affectent les pratiques de recherche sur un plan technique, épistémologique et social. Comme le propose Olivier Quyntin, les formats ainsi travaillés par l’art et le design permettent une « médiation seconde » qui les rend apparents et « saisissables en tant que tels » pour l’analyse, ce qui permet également d’agir sur la configuration des collectifs avec lesquels ils dialoguent, de sorte que « le changement de format modifie la chaîne des acteurs, la syntaxe et les valences des collectifs qui participent aux cours d’action, recartographie la connexion des sites et leur topologie » (Quintyn, 2015, p. 60). Cela dit, peut-être à la différence d’une pratique strictement artistique, les pratiques de design autorisent non seulement à rendre visibles, à perturber, et de ce fait à étudier les formats existants, mais également à stabiliser et développer des propositions de formats hybrides voire apocryphes capables de servir, et, pour cette recherche, à les introduire dans les espaces de communication et les communautés de pratique des SHS. Une pratique de design qui consiste à faire vaciller les formats entre les deux pôles du produit et du cadre, de l’intervention et de la proposition, de la perturbation et de l’équipement, permet alors d’aménager des espaces d’invention méthodologique et politique inédits, mais également de construire des espaces de réflexion et de discussion d’un genre particulier.

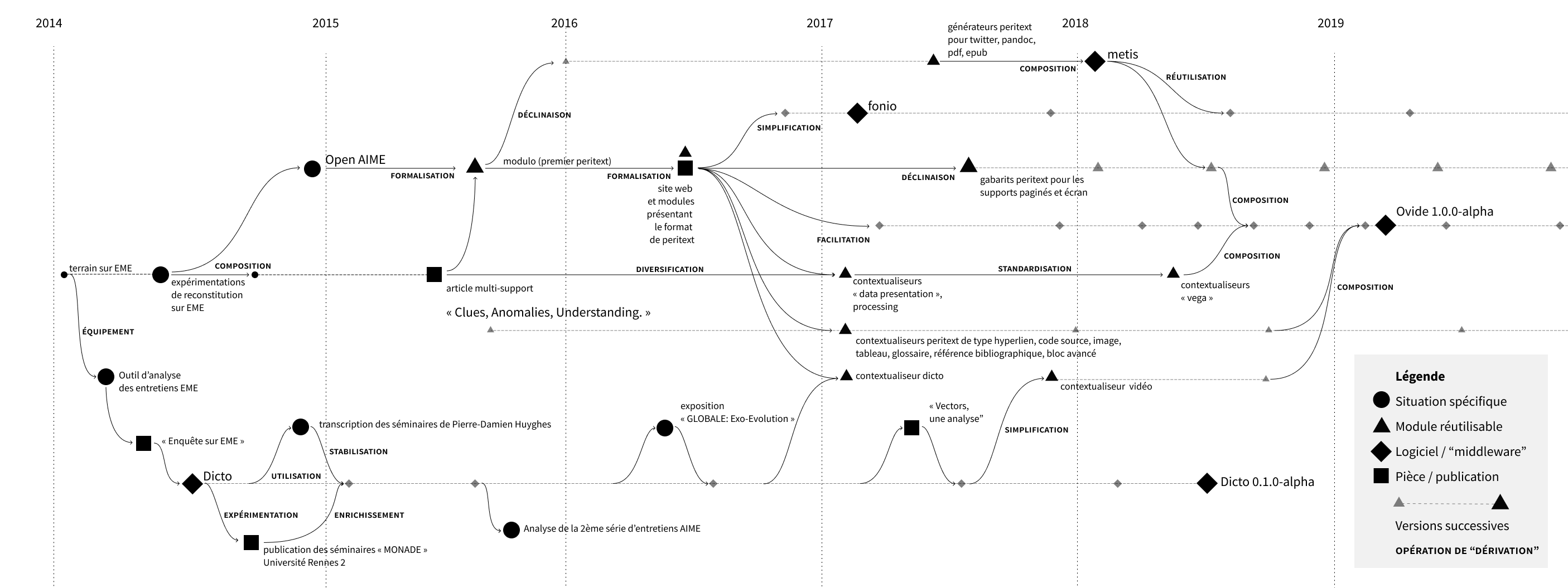

En ce sens, ce chapitre vise à reconstituer les modalités selon lesquelles les pratiques expérimentales déployées par les activités de design dans les collectifs de recherche des SHS peuvent contribuer à l’infrastructuration d’une pratique de fabrication critique collective et distribuée. Pour ce faire, il se fonde sur le corpus circonscrit des activités de design (numérique) de formats de publication expérimentaux que j’ai conduites dans le cadre de cette recherche. L’ensemble de ces expérimentations a été réalisé selon le projet initial de contribuer à l’équipement de pratiques de publication-comme-enquête – c’est-à-dire, d’une part, qui mobilisent de manière intime et diversifiée les matériaux de recherche dans l’écriture des documents-publications, et, d’autre part, qui font usage de la publication pour assembler des publics pluriels et contribuer à diverses formes d’enquête collective. Cela dit, les motivations de mes expérimentations n’ont pas été homogènes et elles ont évolué à travers le temps, selon différents types de relation entre design et enquête. Tout d’abord, j’ai commencé par mettre en œuvre un travail d’équipement de ma propre enquête sur l’EME en fabriquant des équipements me permettant de l’analyser, que j’ai ensuite progressivement stabilisé dans une série de propositions à visée instrumentale pour les collectifs des SHS. Puis j’ai évolué vers un registre davantage expérimental et réflexif, qui m’a permis d’interroger les pratiques de publication dominantes à la lumière de la reconstitution opérée par ma pratique.

La pratique de proposition matérielle que j’ai exercée, dans ce contexte, a davantage consisté à élaborer des moyens de publication, destinés à équiper les collectifs à l’œuvre dans la production des documents-publications – écrivains, éditeurs, designers, etc. – plutôt qu’à faire œuvre de design éditorial en fabriquant des éditions uniques et autres productions finalisées. En ce sens, la pratique du design a ici été saisie comme une pratique d’infrastructuration dans le sens défini dans le champ du design participatif par Pelle Ehn et Erling Björgvinsson (Bjögvinsson, Ehn, & Hillgren, 2012) ou plus récemment Carl Disalvo et Christopher Le Dantec (Dantec & DiSalvo, 2013), à savoir une démarche qui tend moins à fabriquer des systèmes immédiatement utiles qu’à « créer un terrain fertile pour soutenir une communauté de participants »1 (Dantec & DiSalvo, 2013, p. 244). Au fil des différentes situations que j’ai rencontrées dans le cadre de ma recherche, mes activités ont ainsi consisté à expérimenter des modèles de données décrivant la structure et l’organisation de nouveaux types de documents de recherche ; à concevoir et à implémenter un ensemble d’interfaces d’édition et autres middlewares intellectuels permettant d’écrire, de concevoir et d’éditer des publications ; à mettre en place une variété de « gabarits » et autres patrons graphiques et interactifs destinés à la production de publications imprimées et web, avec ou sans un objectif de publication spécifique ; enfin, à programmer une série de modules techniques au code ouvert publiés en ligne sous licence libre, et destinés à l’usage d’autres designers, développeurs et artistes2 .

Cette pratique du design centrée sur la fabrication de moyens n’a cependant pas été une pratique délocalisée, préoccupée par la définition de principes de conception ou encore par l’établissement définitif de modèles applicables à n’importe quel contexte éditorial ou n’importe quel projet de publication savante. Au contraire, elle a continuellement été située dans un ensemble de collectifs et de projets mobilisant les publications comme des pratiques d’enquête selon une diversité de modalités. Ainsi, il ne s’est pas agi pour moi d’opposer, dans ma pratique, la fabrication de prototypes expérimentaux et celle de produits industriels, mais plutôt de dessiner une trajectoire construite par une série de déplacements entre des moments plus ou moins stabilisés, à visée plus ou moins généralisante, et dans lesquelles j’ai moi-même joué un rôle différencié. Ma pratique a ainsi consisté à faire continuellement dialoguer l’expérimentation de situations de publication-comme-enquête spécifiques avec la production d’équipements visant à infrastructurer des situations analogues à venir.

Cette pratique infrastructurante et située du design a été construite par une série de traductions depuis une situation vers une autre, consistant à chaque étape de la trajectoire de recherche à reprendre certains éléments – principes de conception, modules de code, qualités plastiques ou interactives – pour les réadapter, les recombiner, les re-moduler, les augmenter, ou au contraire les simplifier. Ces multiples opérations de traduction peuvent être décrites comme une trajectoire d’enquête dans la mesure où elles opèrent comme autant de dérivations appliquées à l’objet initial d’une recherche – le terme de dérivation étant entendu dans son sens linguistique après la proposition de Carl Di Salvo concernant le fonctionnement d’un processus de recherche en design (DiSalvo, 2018). De la même manière que la dérivation désigne à la fois un processus et son produit, la série d’expérimentations que j’ai conduite peut alors être mobilisée dans l’écriture selon le double registre du cheminement méthodologique et intellectuel qu’elle a occasionné, d’une part, et des produits et autres équipements qu’elle laisse dans son sillage, d’autre part. En tant que trajectoires, ces expériences de conception et de fabrication permettent de documenter des techniques de recherche à l’intersection entre enquête et design, et peut-être de contribuer à la constitution d’une communauté de pratique préoccupée par le design des formats ddes publications en SHS. En tant que produits, elles constituent des propositions destinées à l’équipement des collectifs de recherche dans le sens de la poétique de la métamorphose documentaire esquissée au fil des chapitres précédents, tout autant qu’elles incarnent et questionnent les articulations des formats à l’œuvre dans le geste de la publication de recherche en SHS.

Le point de départ de ces multiples dérivations s’ancre dans l’expérience de terrain de l’EME. À partir de cette dernière, deux dynamiques m’ont conduit à développer des pratiques de design relevant de la proposition de nouveaux moyens de publication dans le cadre de ma recherche. Tout d’abord, j’ai produit des matériaux de recherche et me suis posé la question de leur mobilisation dans ma propre thèse, à la fois sur le registre d’un dialogue avec mes pratiques d’écriture, et sur celui de la mise en œuvre d’une démarche d’écriture multimodale jouant avec des techniques similaires à celles employées par ses objets d’étude. Ensuite, j’ai été conduit à reprendre et à réinvestir certains des éléments observés dans le cas spécifique de l’EME via une série de collaborations et de situations de recherche nouvelles. Ces multiples itérations, plutôt que d’opérer comme l’optimisation de principes ou de méthodes, ont provoqué la mise en lumière de plus en plus exacerbée des problèmes et des tensions à l’œuvre dans le design des formats de publication.

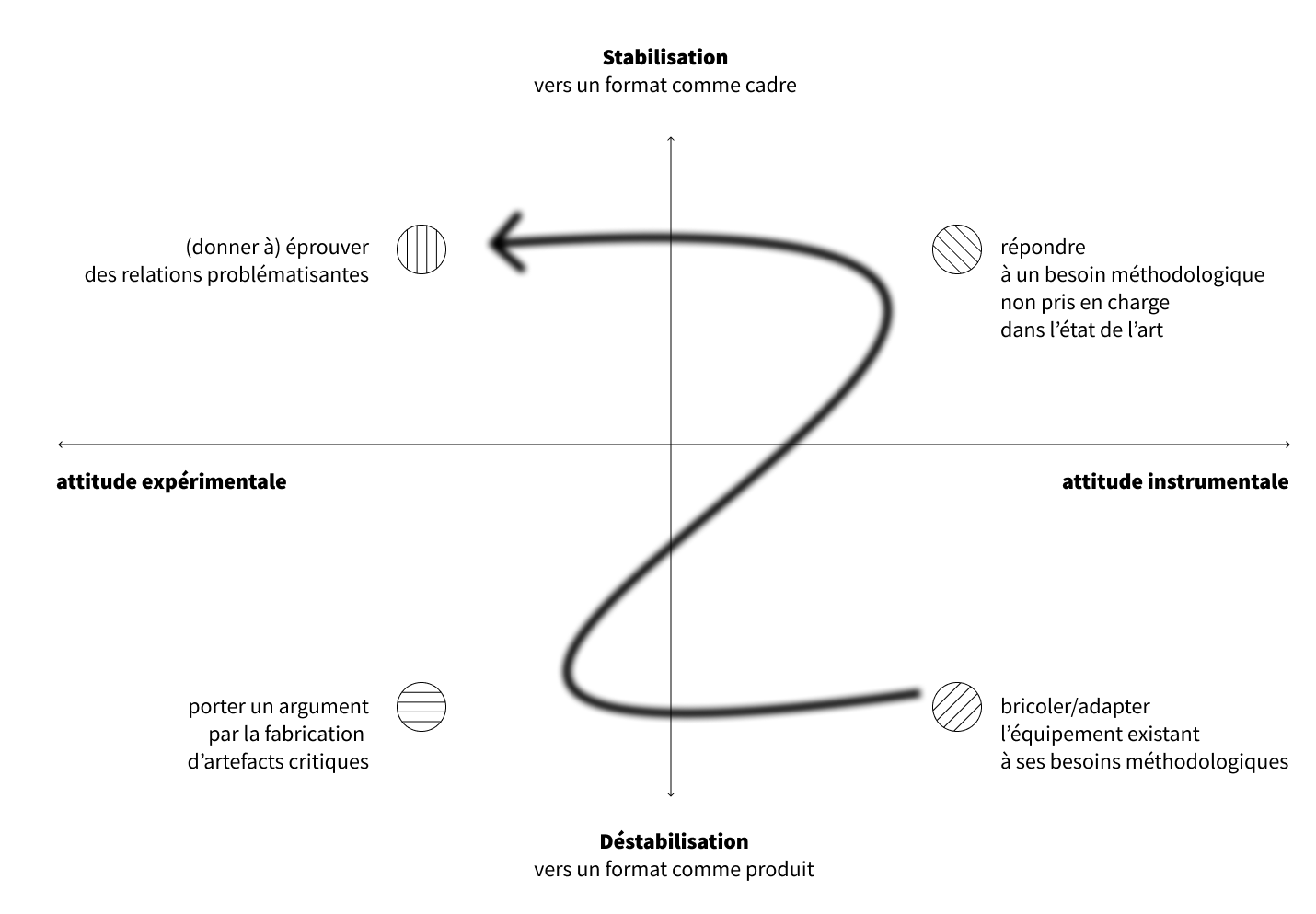

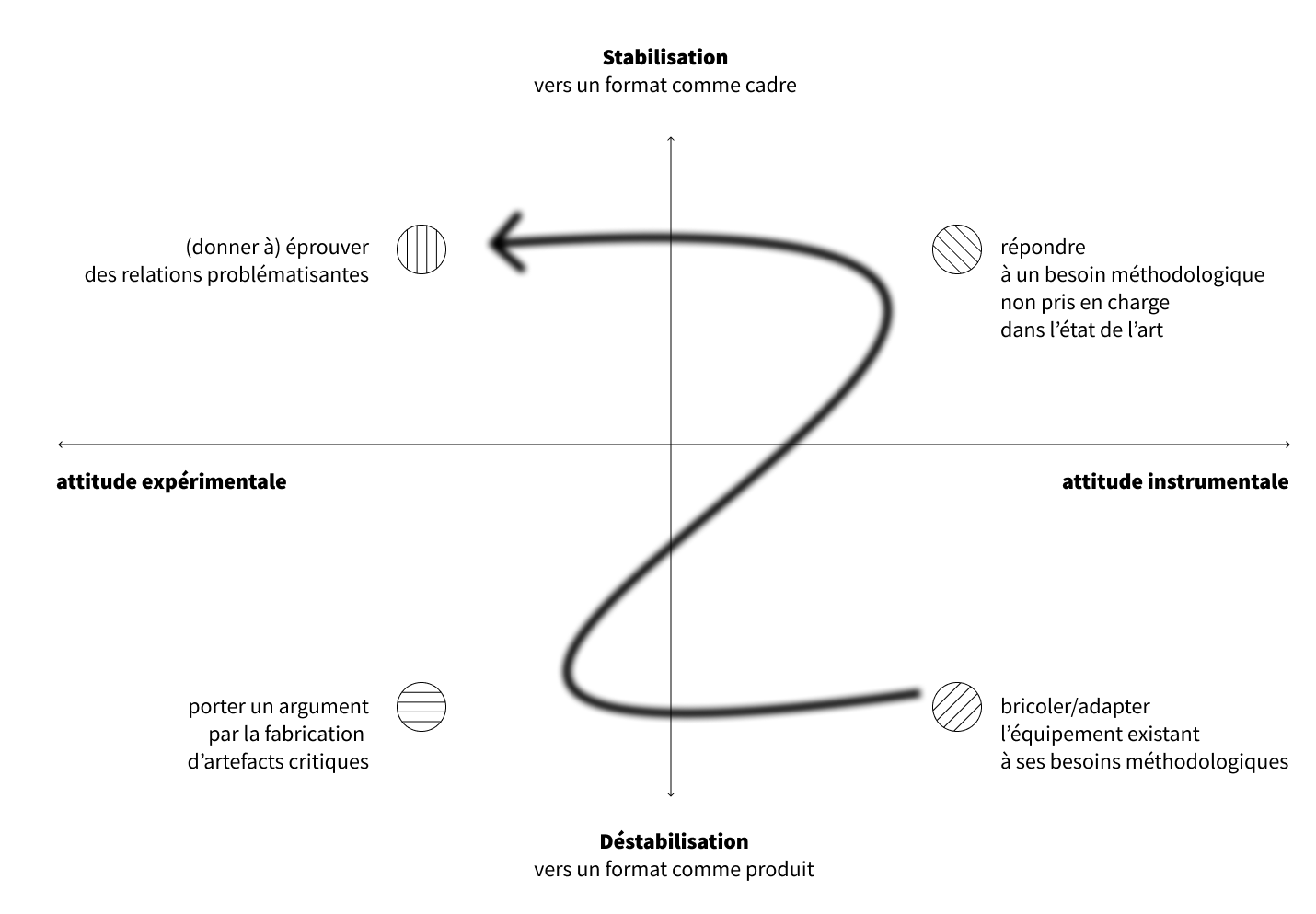

Ainsi, la première tension éprouvée dans ma pratique a résidé dans ses finalités, qui ont oscillé de manière permanente entre instrumentation et expérimentation. En effet, ma démarche a été instrumentale dans la mesure où elle a visé à équiper les collectifs de la publication en SHS « d’outils » et autres « infrastructures » méthodologiques et techniques. Ces outils et infrastructures furent développés pour répondre aux besoins de collectifs de recherche dans certaines situations dans lesquelles j’étais impliqué. En ce sens, elle a été conduite pour équiper au moins deux publics différents : celui des chercheurs – pour lesquels elle entendait favoriser des pratiques de publication-comme-enquête – et celui des designers, auxquels elle entendait donner des moyens – techniques, méthodologiques, conceptuels – permettant une meilleure invitation de pratiques de design dans les collectifs de recherche.

Cependant, ma pratique a également été expérimentale dans la mesure où elle a consisté par moments à explorer les qualités de mes productions pour elles-mêmes, à tester les potentialités de leurs modèles de données, à suivre les lignes de force de leurs interfaces, sans qu’un réel besoin d’instrumentation ne justifie de telles investigations. En ce sens, il s’est agi de fabriquer des moyens de publication non seulement pour équiper les collectifs de recherche, mais également pour développer dans ma pratique un lieu de problématisation et d’enquête à propos des formats de publication et de leurs enjeux, dont ce texte est la trace. Quels sont les effets d’une telle oscillation entre instrumentation et expérimentation ? Que permet-elle de comprendre et d’éprouver ? Comment qualifier les lieux de savoir produits par de telles pratiques hybrides ? Comment en mobiliser les produits, entre outils, instruments, et arguments ?

La deuxième tension a résidé dans l’oscillation constante des effets de ma contribution auprès des collectifs avec lesquels j’ai interagi, entre stabilisation et déstabilisation. En accord avec le caractère situé de l’ensemble de mes activités, j’ai été conduit à constamment relier des situations de production spécifiques – où les formats étaient entendus comme le résultat d’une activité tournée vers une publication précise – et la stabilisation d’éléments réutilisables propres à permettre un travail d’infrastructuration des pratiques de publication en SHS – dans lequel les formats produits se voyaient temporairement institués en formats-cadres pour de nouvelles situations de recherche. Comment ces variations articulent-elles les différents formats – éditoriaux, de données, d’écriture, d’enquête – de la publication de recherche ? Que produisent les alignements et les désalignements entre ces derniers ? Si l’étude de l’EME a déjà apporté des éléments de réponse à ces questions du point de vue de la constitution sociale et politique de collectifs de recherche à travers de tels vacillements, les expériences réalisées par la suite ont permis d’explorer plus avant leurs implications techniques en expérimentant une variété de technologies et de modèles en interaction avec les pratiques de la publication, et de suivre depuis le début des recherches les relations entre formats de données, formats d’écriture et formats d’enquête.

Enfin, la troisième tension provoquée par mes expérimentations, d’ordre méthodologique, a résidé dans la distinction entre la valeur intellectuelle de la trajectoire de fabrication suivie, et la valeur des produits – publications expérimentales et autres expositions, logiciels, modules techniques – qu’elle a occasionnée. Quels sont les effets des formats dévoilées par les dérivations qu’implique une pratique de design en recherche ? Quel est le statut méthodologique, social et politique des produits qui résultent d’une telle trajectoire de dérivation ?

En suivant cette dernière ligne de tension comme fil conducteur pour le développement de ce chapitre, je vais dans un premier temps revenir sur les situations de fabrication dans lesquelles j’ai été impliqué dans le cadre de cette recherche et qualifier les différentes opérations de dérivation qui les ont articulées. Il s’agira de retracer pour chacune d’entre elles les pratiques qui ont conduites d’une situation – et des formats travaillés à cette occasion – à une autre, depuis l’analyse embarquée et située du projet Enquête sur les Modes d’Existence jusqu’au développement de logiciels d’écriture, en passant par une diversité de collaborations spécifiques. Ce faisant, il sera possible d’explorer ce qui se produit dans le passage depuis des moments de déstabilisation invitant à la fabrication de formats spécifiques, vers des moments de stabilisation destinés à infrastructurer les moments suivants de la recherche. Je reviendrai alors, à travers le récit de ces expériences de la thèse, sur une définition de la pratique de l’expérimentation en recherche en la faisant valoir comme l’un des traits caractéristiques de la fabrication-comme-enquête.

Dans un deuxième temps, après avoir détaillé les modalités et les apports de la trajectoire de fabrication-comme-enquête de la présente recherche, je décrirai et j’interrogerai ses produits et leur statut méthodologique et épistémologique. À partir d’une description du projet le plus abouti parmi mes diverses expériences, intitulé Peritext, qui a conduit notamment à la réalisation de plusieurs logiciels d’écriture, de design et d’édition, je décrirai les différentes articulations que ce type de production est à même d’interroger à travers les pratiques qu’il donne à expérimenter. Conjuguant un format de données, un format d’écriture, et une diversité de formats éditoriaux, une telle production autorise des pratiques hybrides tout autant que le questionnement des manières de faire établies dans le champ de l’édition scientifique et technique. À la croisée entre instrumentation critique et expérimentation utilisable, le rôle de telles productions en tant que documents-publications dans le champ de la publication universitaire devra alors être qualifié, comme un genre particulier et inédit de lieux de savoir à même de participer à la conversation universitaire à propos de la matérialité des pratiques de recherche en SHS.

Expériences de dérivation : des situations de design entre stabilisation et déstabilisation

La genèse de mes pratiques de design de formats de publication expérimentaux a, dans le cadre de cette recherche, trouvé son origine dans l’expérience de terrain du projet Enquête sur les Modes d’Existence. Il s’agissait initialement d’équiper les différentes pratiques d’enquête que j’avais conduites. Une fois le terrain fini, cette pratique s’est progressivement transformée en un projet de démocratisation et de traduction de certains des aspects de l’EME, dans un souci d’équipement des collectifs de recherche en SHS : il s’agissait alors de dériver d’un projet unique à plusieurs titres, certains éléments de son format d’écriture, de son format éditorial ou de ses formats de données, de manière à les rendre utiles à un public élargi de chercheurs. Cependant, un tel projet a été rapidement déjoué par le long chemin qu’il impliquait. Les différentes situations d’expérimentation, conçues dans un premier temps comme autant de cas d’usage pour le développement « d’outils » génériques destinés à la communauté des « humanités numériques », ont construit une trajectoire non-linéaire, au cours de laquelle les développements successifs ont conduit à faire l’expérience des capacités des formats à être traduits et recontextualisés. Ces mêmes situations d’expérimentation ont aussi notamment permis d’explorer les complexes aller-retour qui s’établissent entre les formats-produits issus de la spécificité de situations de recherche et de production éditoriale, et les formats-cadres induits par la réutilisation des artefacts élaborés pour de nouvelles situations de recherche. Il s’agit donc de décrire ces opérations et ces traductions afin d’être ensuite en mesure d’en qualifier les effets et la valeur méthodologique pour la présente recherche.

Expérimentations autour de la publication de documents de recherche audiovisuels annotés : le cas de Dicto

Mes premières expériences de proposition de formats de publication ont porté sur le rôle des documents audiovisuels dans les pratiques d’écriture et de communication des communautés de recherche des SHS. Dans ce cadre, les documents audiovisuels prennent d’abord la forme de matériaux de recherche, aux formes et aux statuts très divers suivant les disciplines concernées, qu’il s’agisse par exemple d’objets d’étude pour des recherches en cinématographie, de documentation de terrain en anthropologie, ou encore de l’enregistrement d’entretiens de recherche sociologiques. En outre, ils prennent parfois également le statut de documents-publications, dans la mesure où les techniques d’enregistrement et de mise en ligne disponibles conduisent aujourd’hui à partager des communications orales – formelles telles que conférences et colloques, mais aussi parfois informelles telles que séances de séminaire – sous la forme de documents en ligne pérennes et publiquement accessibles3 . L’ensemble de ces transformations a conduit dans les années récentes à une multitude d’expérimentations visant à exploiter les potentialités des technologies numériques en général et du web en particulier pour fabriquer de nouveaux formats de documents-publication autorisant des pratiques d’écriture et de consultation diversifiées4 . De telles expérimentations vont dans le sens d’une publication-comme-enquête dans la mesure où elles permettent une meilleure exploitation des matériaux de recherche et une communication plus importante des différentes étapes de la recherche. J’ai donc été conduit à m’y intéresser dans le cadre de mon parcours.

En dialogue avec une série de situations ayant conduit, de proche en proche, depuis une pratique de terrain vers une pratique de proposition, j’ai progressivement stabilisé un modèle de données visant à articuler des pratiques d’analyse vidéographique, d’annotation et d’étiquetage, et enfin des pratiques d’écriture et de composition. Ce modèle a été exploité et valorisé à travers un logiciel accessible en ligne, intitulé Dicto. Il s’agit d’abord de retracer les différentes opérations ayant conduit à cette stabilisation.

Expérimenter différentes combinaisons entre pratiques des matériaux audiovisuels et situations de publication

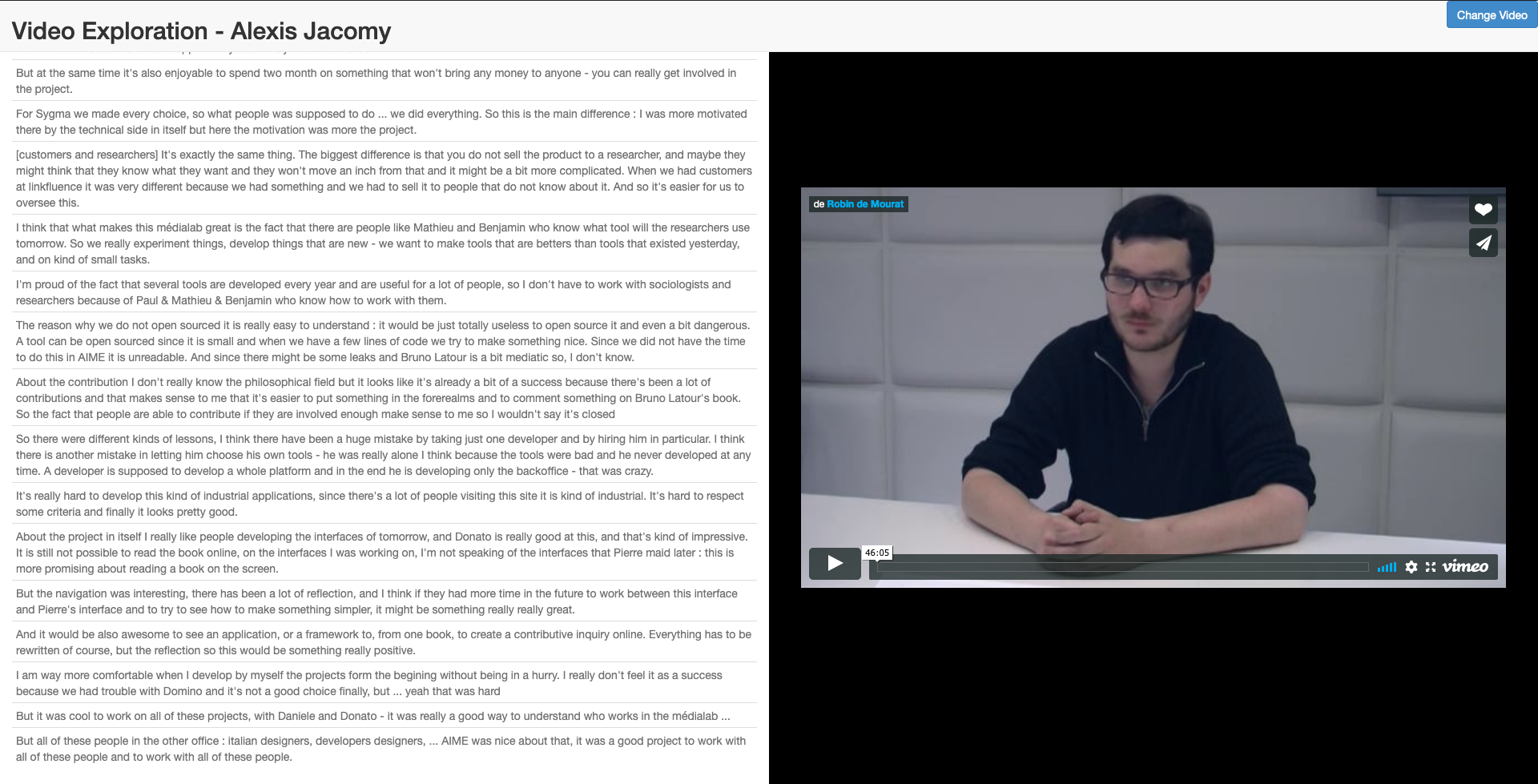

Dans le cadre de mon terrain sur l’EME, selon les pratiques d’enquête relatées précédemment dans cette thèse, j’ai été amené à construire une interface de retranscription d’entretiens des différents acteurs du projet EME  . Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME

. Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME .png)

.png) . À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.

. À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.

. Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME

. Il me fallait transcrire puis communiquer les liens établis entre plusieurs sessions d’entretien semi-directif, et les communiquer de manière à interagir avec la communauté de participants au projet. Ces premières expériences ont été partagées de manière semi-publique à travers le site Enquête sur EME .png)

.png) . À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.

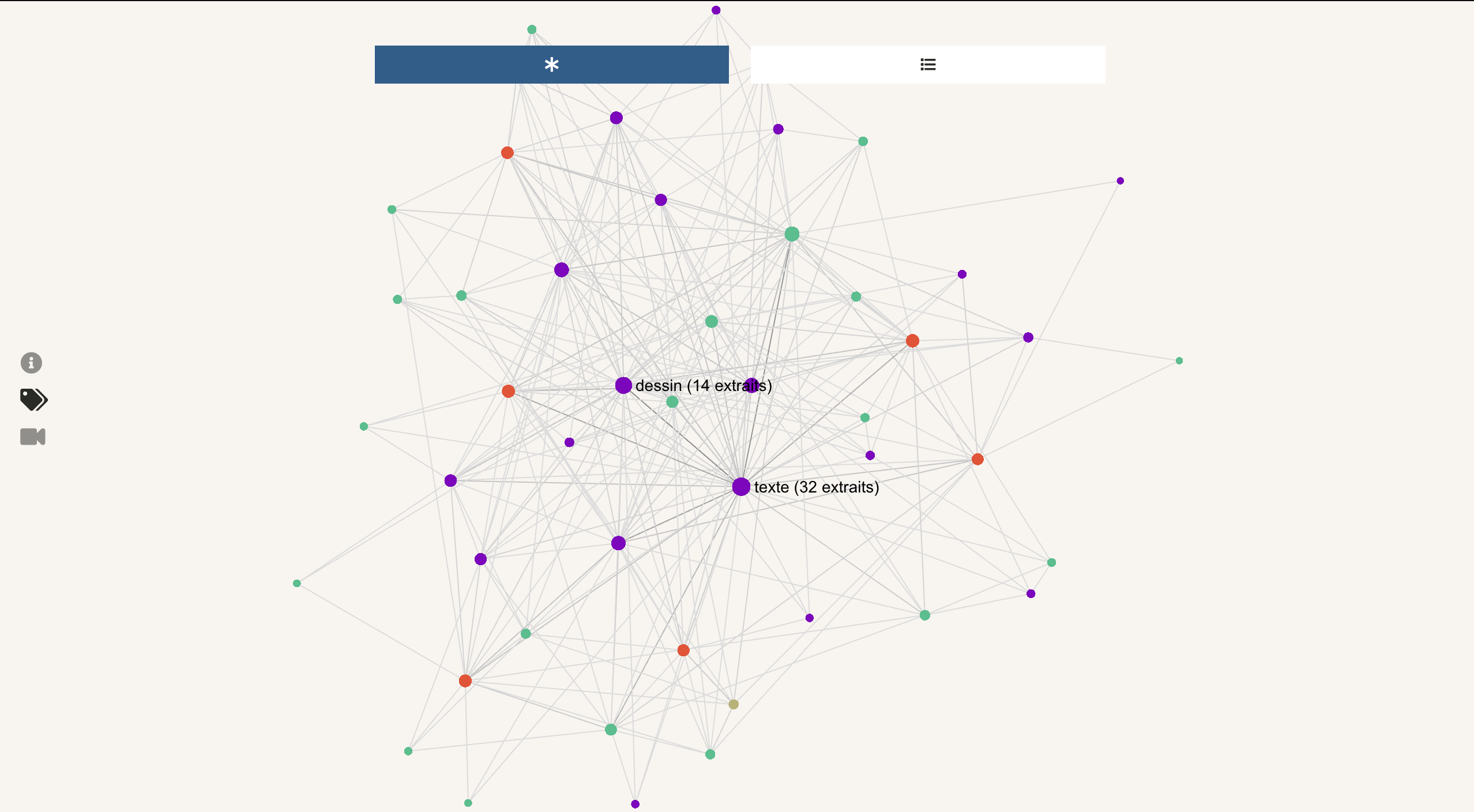

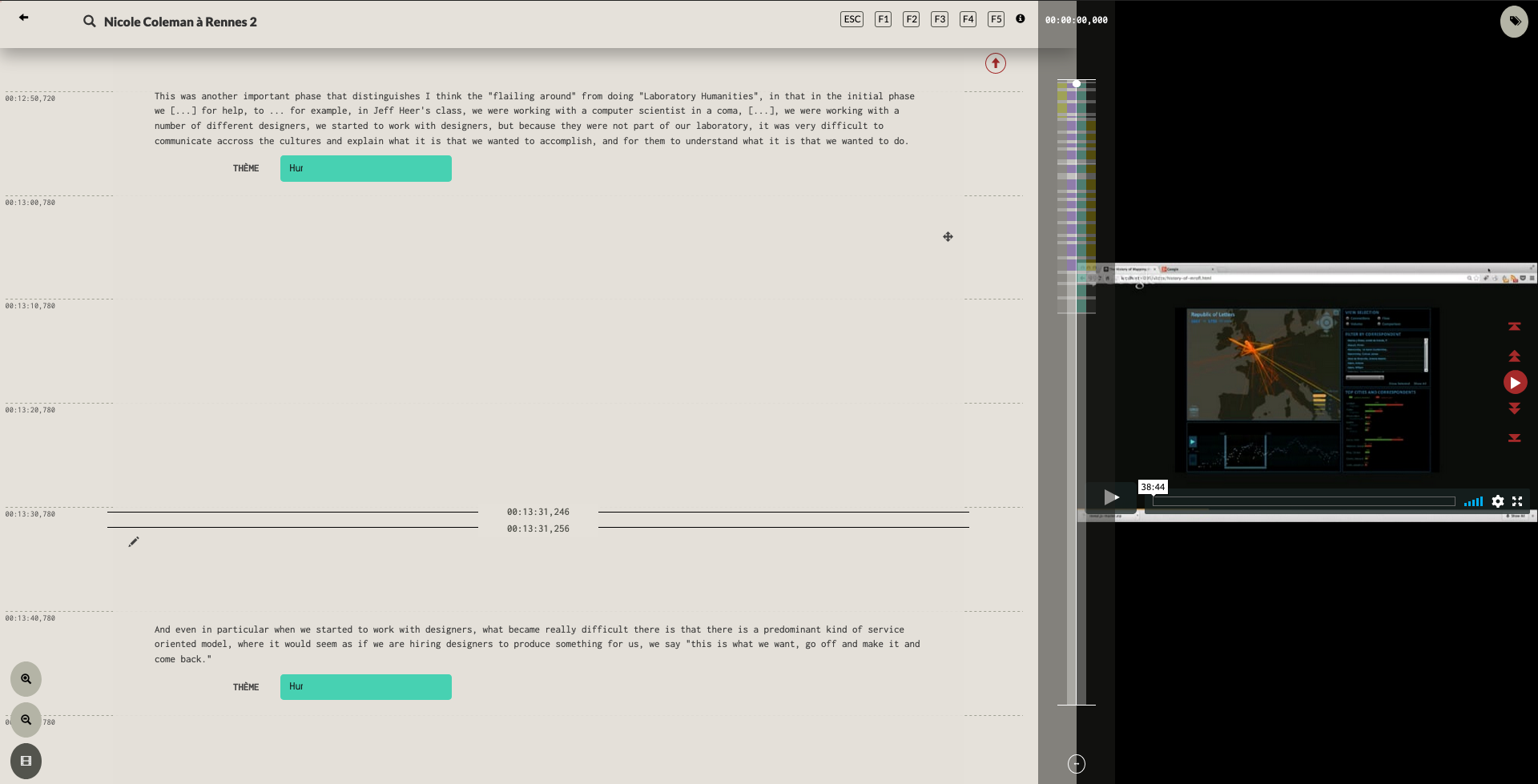

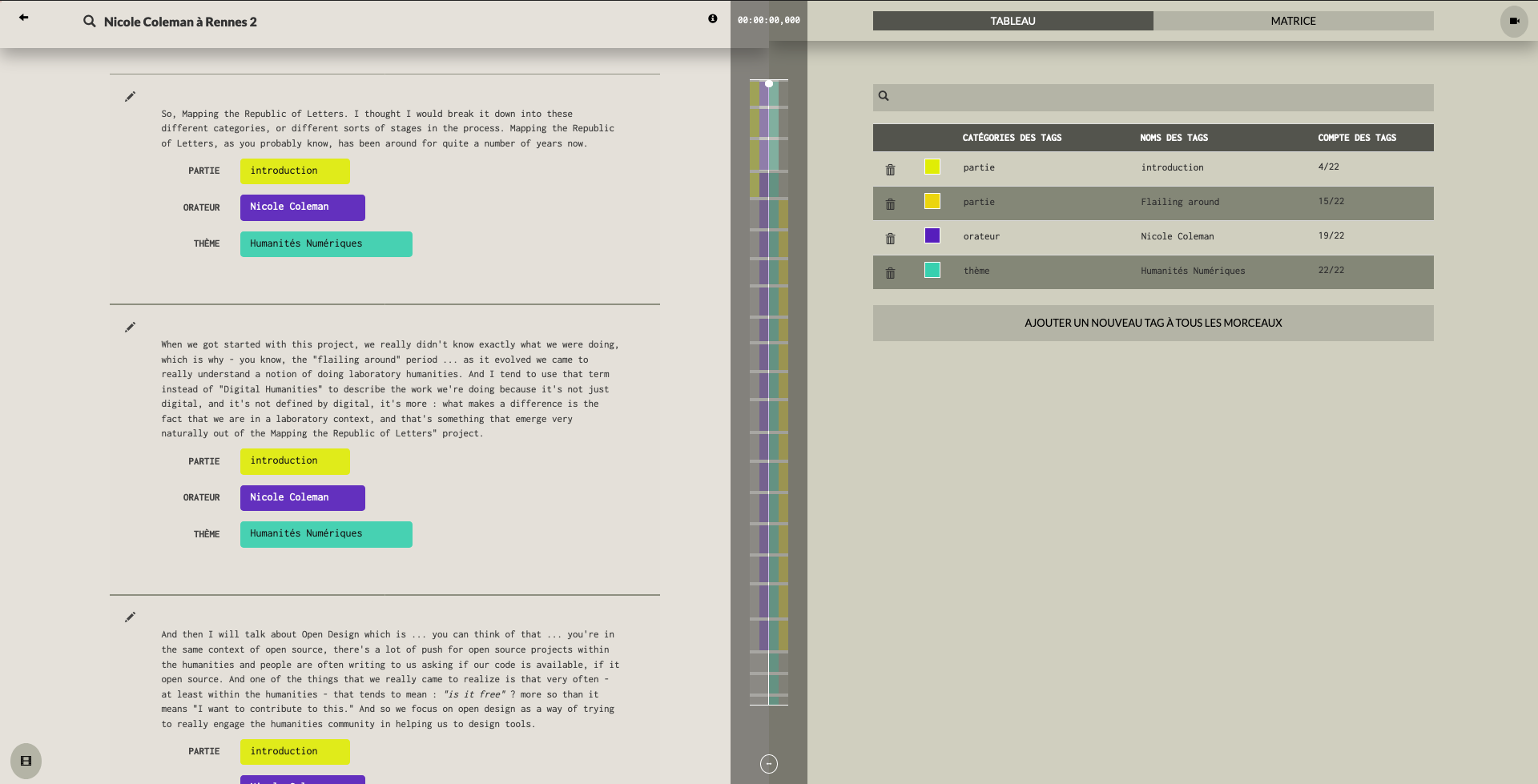

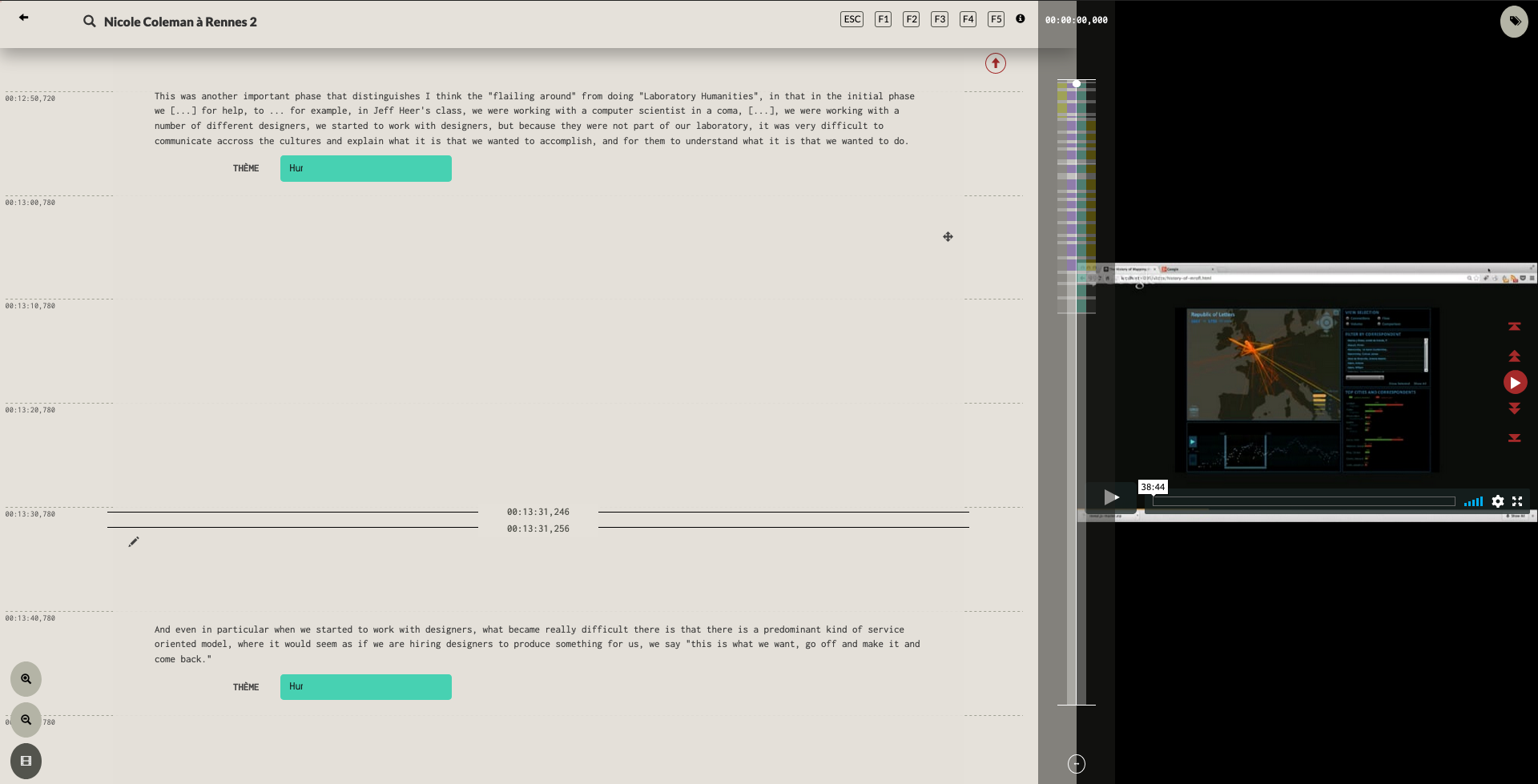

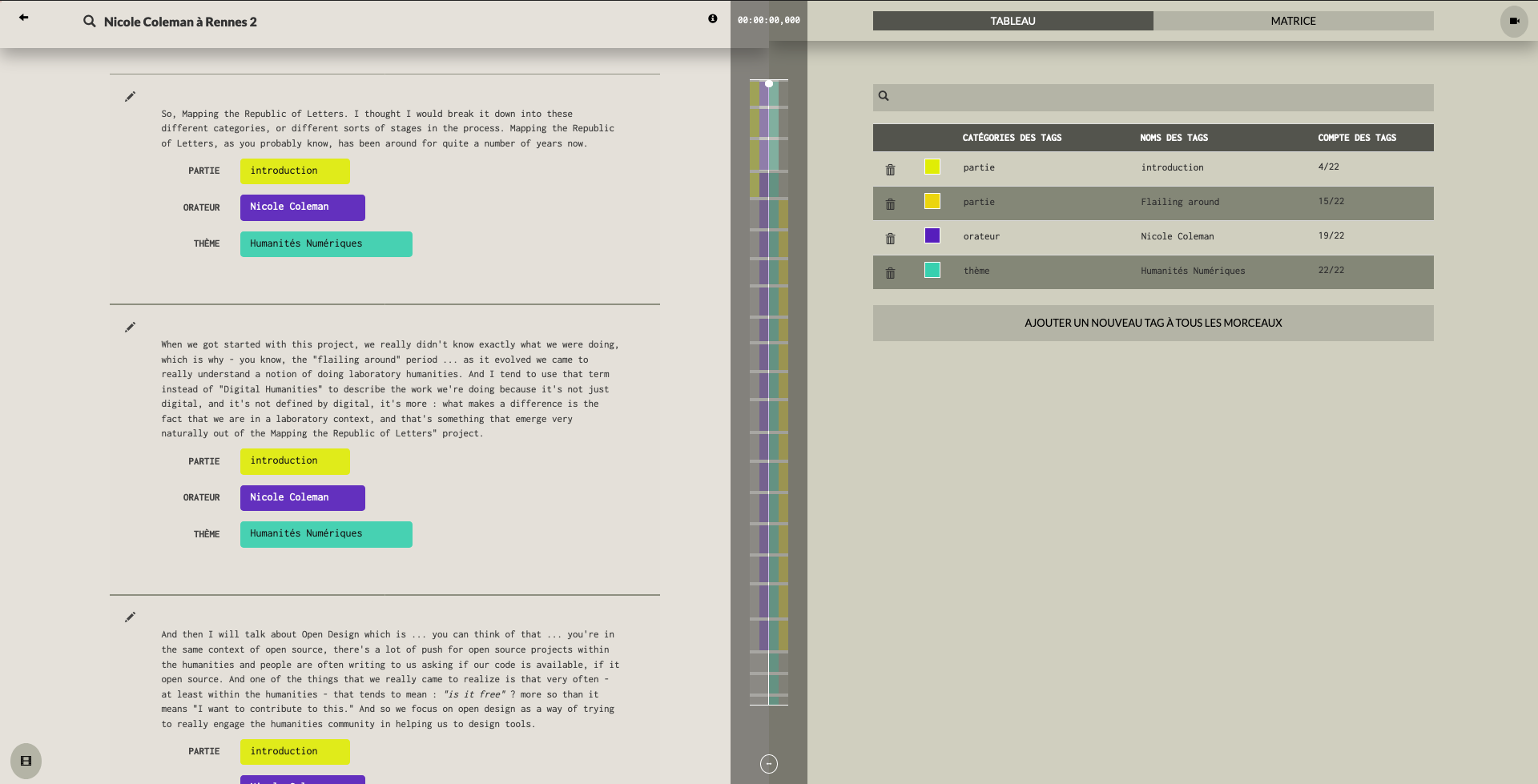

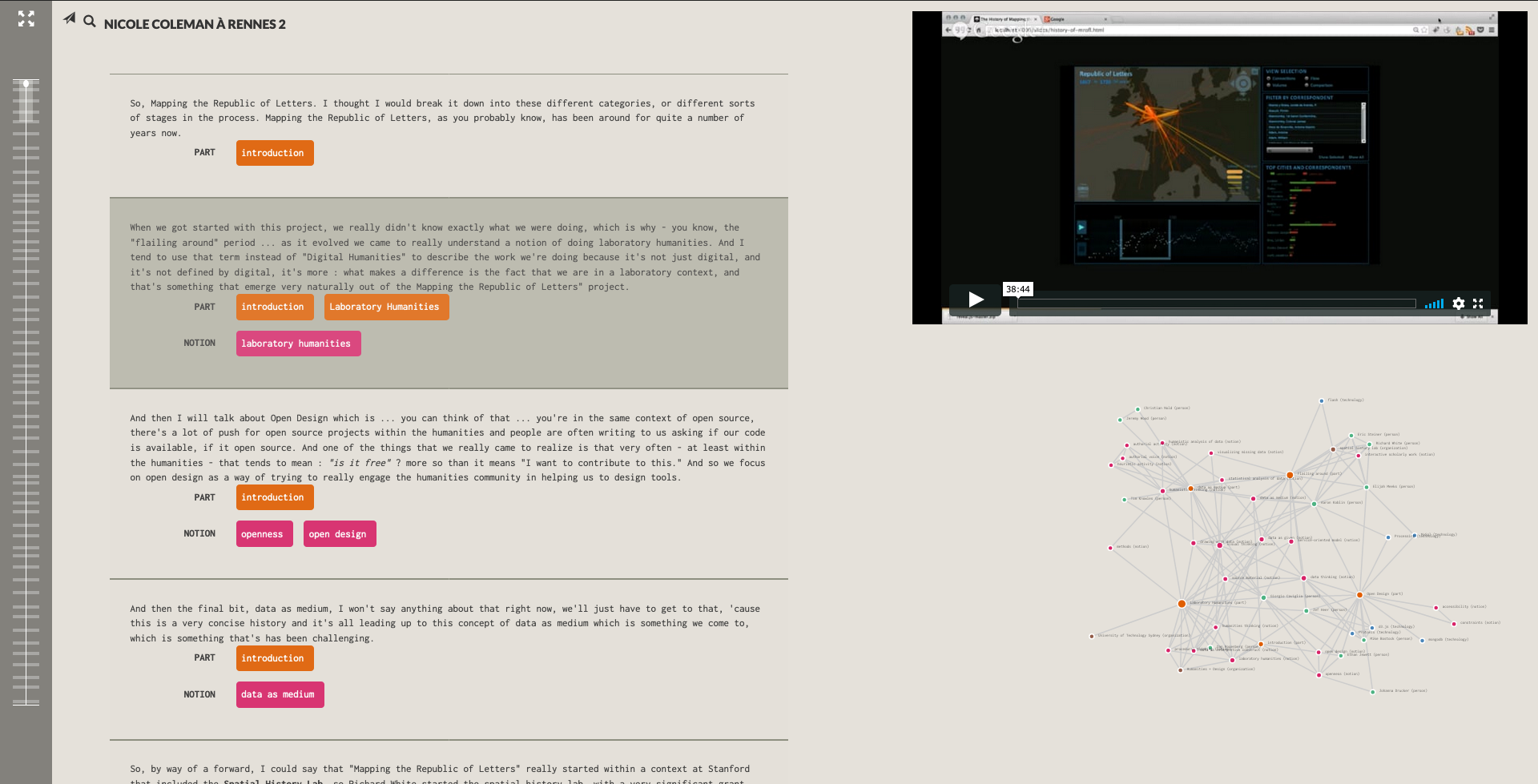

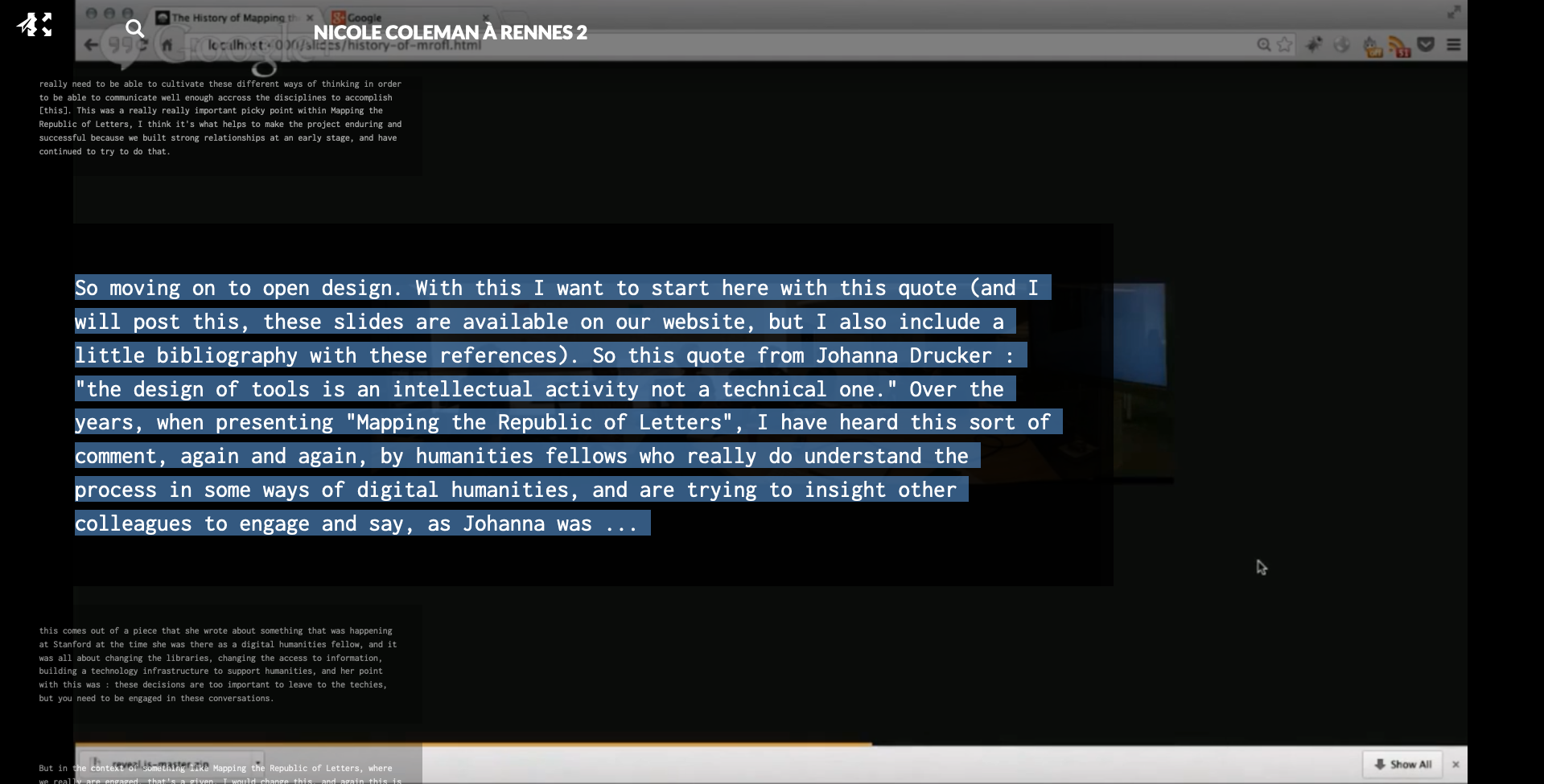

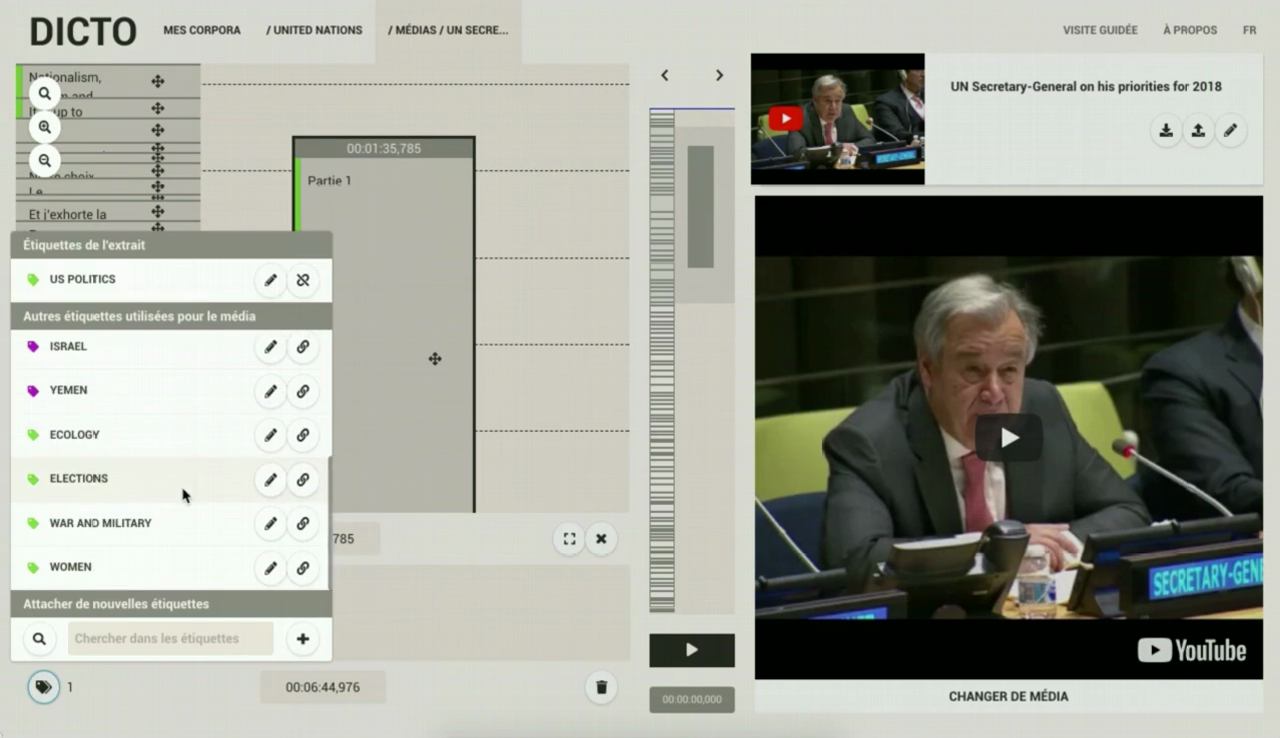

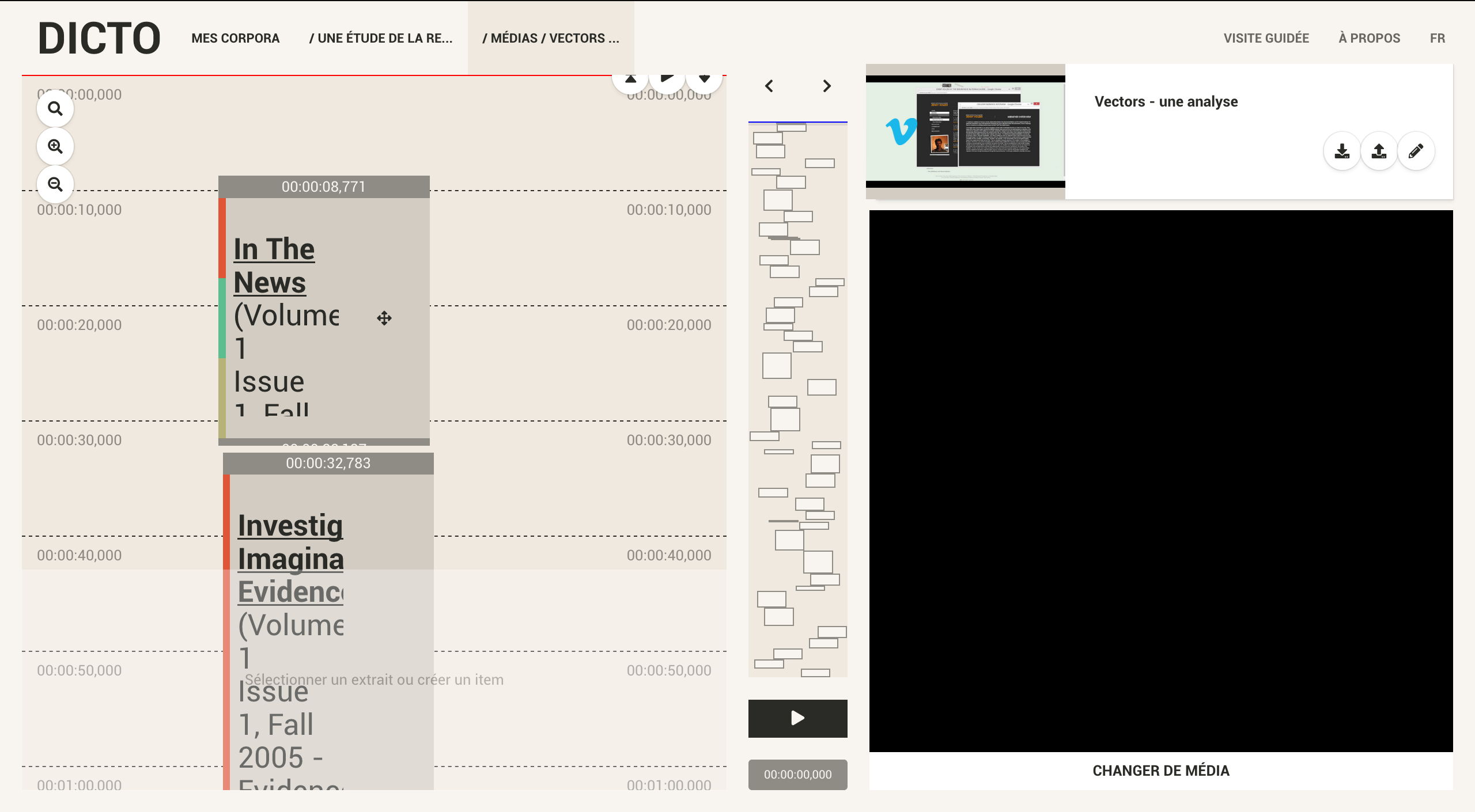

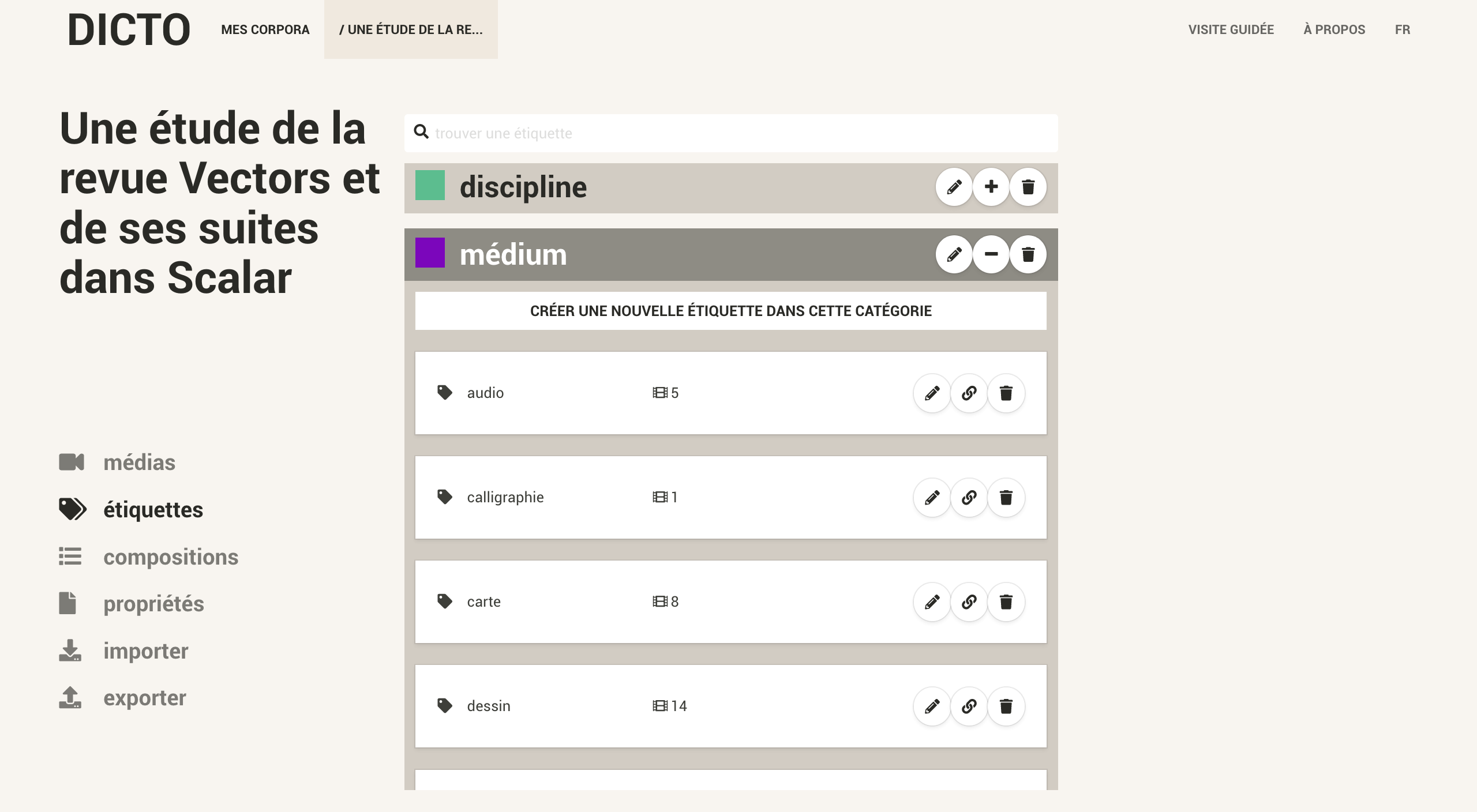

. À la suite de cette expérience, est né le projet de conjuguer le format graphique de mise en scène des entretiens adopté dans Enquête sur EME avec le logiciel – alors rudimentaire – de transcription bricolé pour l’occasion. Je me suis donc attelé à stabiliser une première version d’une interface permettant d’effectuer la transcription d’une élocution à partir de son enregistrement – fonctionnalité proposée par une importante quantité d’autres outils – mais permettant également sa publication sous la forme d’un site web autorisant une lecture multimodale et interactive. Ce projet a rapidement rencontré des contextes d’expérimentation constitués par l’environnement de cette recherche.Ainsi, à la suite de mon terrain, dans le cadre des activités du groupe de recherche Méthodes et outils numériques de la recherche en arts, design et esthétique (MONADE) de l’Université Rennes 2, j’ai été conduit à participer à l’animation du carnet de recherche éponyme, et à co-organiser avec Alexandre Dupont une séance de séminaire portant sur « Les pratiques de cartographie comme instruments heuristiques pour les humanités numériques »5 . J’ai dans ce contexte développé une première version relativement stable du logiciel que j’ai alors intitulé Dicto et dont j’ai été le premier utilisateur. Cette dernière permettait de transcrire manuellement une vidéo issue du web6 sous la forme d’une interface graphique déroulant un espace d’annotation correspondant au déroulement temporel du média  ; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture

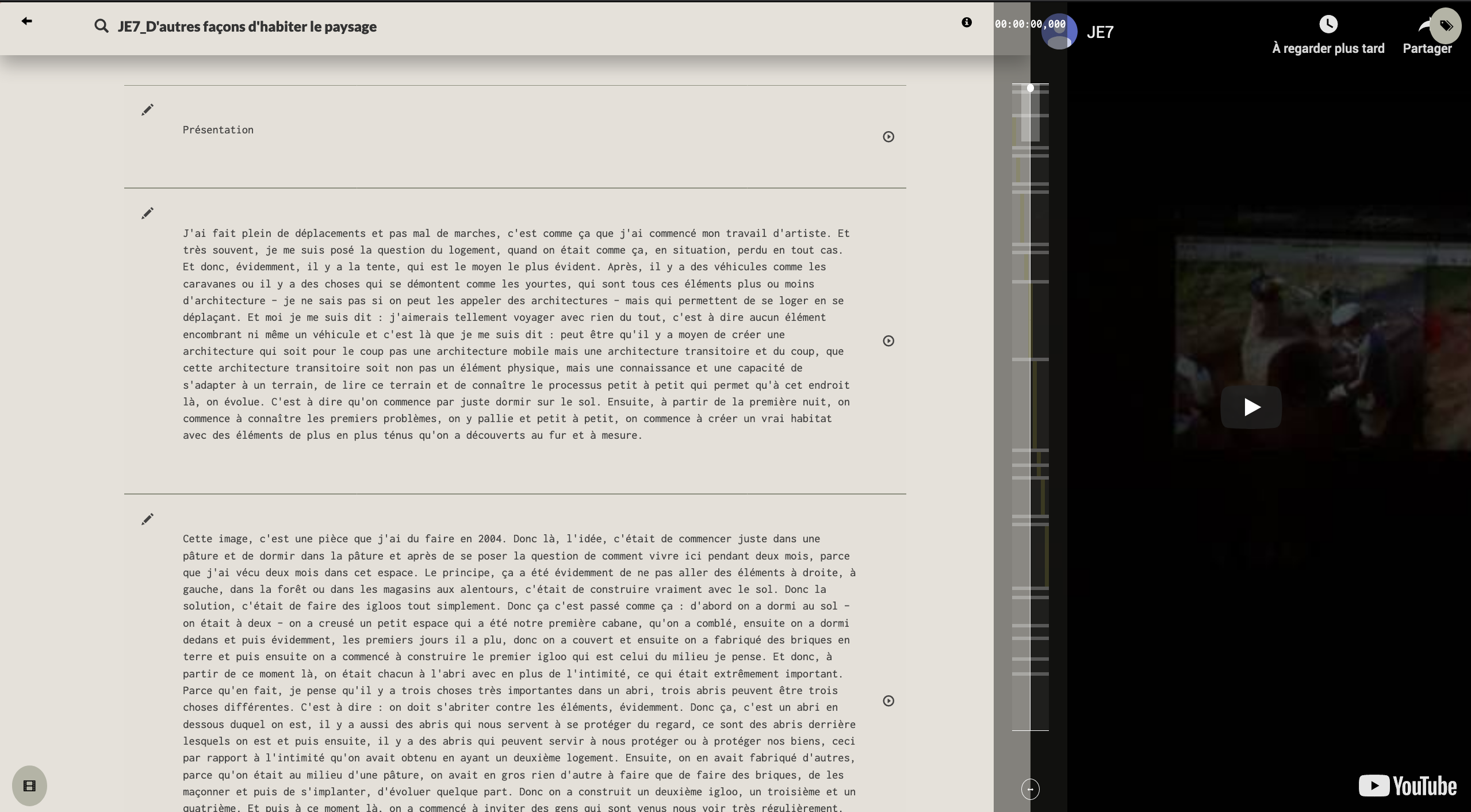

; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture  ; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.

; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.

; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture

; puis d’attacher une série d’étiquette aux différentes parties de transcriptions définies au moment de l’écriture  ; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.

; enfin de visualiser le résultat de ce travail sous forme d’un site web permettant de consulter conjointement vidéo, transcription et étiquettes apposées aux différents extraits.

Cette version fut également l’occasion d’expérimenter différents modes de mise en forme de la relation entre médias audiovisuels et retranscription textuelle. Ainsi par exemple, à travers une interface de lecture affichant conjointement une vidéo, un transcript écrit interactif et un réseau constitué à partir des étiquettes attachées à chaque extrait du transcript, il s’agissait de permettre, au choix : un mode de lecture linéaire via le visionnage du média, une lecture en diagonale via le transcript ou encore des pratiques de visionnage sélectif en affichant uniquement les extraits associés à une étiquette particulière. D’autres modes de composition graphique furent en parallèle expérimentés7

et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.

et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.

et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.

et discutés avec les membres de la communauté de recherche du groupe MONADE, notamment via le carnet de recherche en ligne «hypothèses » de ce dernier.À la suite des premières itérations de l’expérience Dicto, j’ai eu l’opportunité d’expérimenter son principe de fonctionnement dans le contexte de la mise en scène d’une démarche d’investigation artistique conduite par un collectif d’artistes et d’architectes. Ce « pas de côté » hors du champ strictement universitaire a permis de remettre en question certaines des fonctionnalités déjà expérimentées et de stabiliser le format de données impliqué par Dicto une première fois. Ainsi, le projet Anthropocene Observatory, mené par l’artiste Armin Linke, le duo d’architectes Territorial Agency (John Palmesino et Ann-Sofi Rönnskog) et le curateur Anselm Franke, a consisté à collecter en trois ans de vastes archives dʼimages, de vidéos et dʼenregistrements audio retraçant lʼémergence et lʼimpact du concept dʼAnthropocène sur les institutions politiques et scientifiques. Pour exploiter la richesse du matériel ainsi collecté, une plateforme dʼédition numérique et de publication a été conçue, dans la perspective d’une valorisation sous la double forme d’un site web et d’une exposition. Dans ce cadre, en collaboration avec Donato Ricci et le collectif de designers Calibro, nous avons alors collaboré à la réalisation d’un dispositif interactif exposé dans le cadre de l’exposition « GLOBALE : Exo Evolution »8 en Octobre 2015 au sein du Centre dʼart et de technologie des médias de Karlsruhe (ZKM).

Dans ce contexte, mes collaborateurs ont conçu une installation interactive destinée au public permettant aux visiteurs dʼexplorer les entretiens recueillis par l’Anthropocene Observatory au prisme des divers thèmes abordés dans ces derniers9 . Les visiteurs pouvaient interagir avec une visualisation projetée sur une table représentant les différents mots-clés associés aux matériaux sous la forme d’un nuage de mots, et, à lʼaide dʼune tablette, explorer les liens entre ces différents thèmes en créant puis en visionnant leurs propres listes de lecture personnalisées. Dans ce contexte, mon rôle a consisté à aménager Dicto pour qu’il soit mobilisé non pas comme un outil de production des dispositifs interactifs directement présentés aux visiteurs, mais plutôt comme un outil de préparation « en coulisse » destiné à être utilisé par l’équipe organisatrice de l’exposition. Il a dû également être modifié pour permettre aux autres designers du projet de disposer d’une source de données adaptées aux applications développées et de facilement modifier les matériaux en fonction de leur mise en scène, et vice versa. Dicto est ainsi devenu le « pivot » entre une diversité de collectifs collaborant à l’écriture de la double « publication » constituée par l’exposition et le site web.

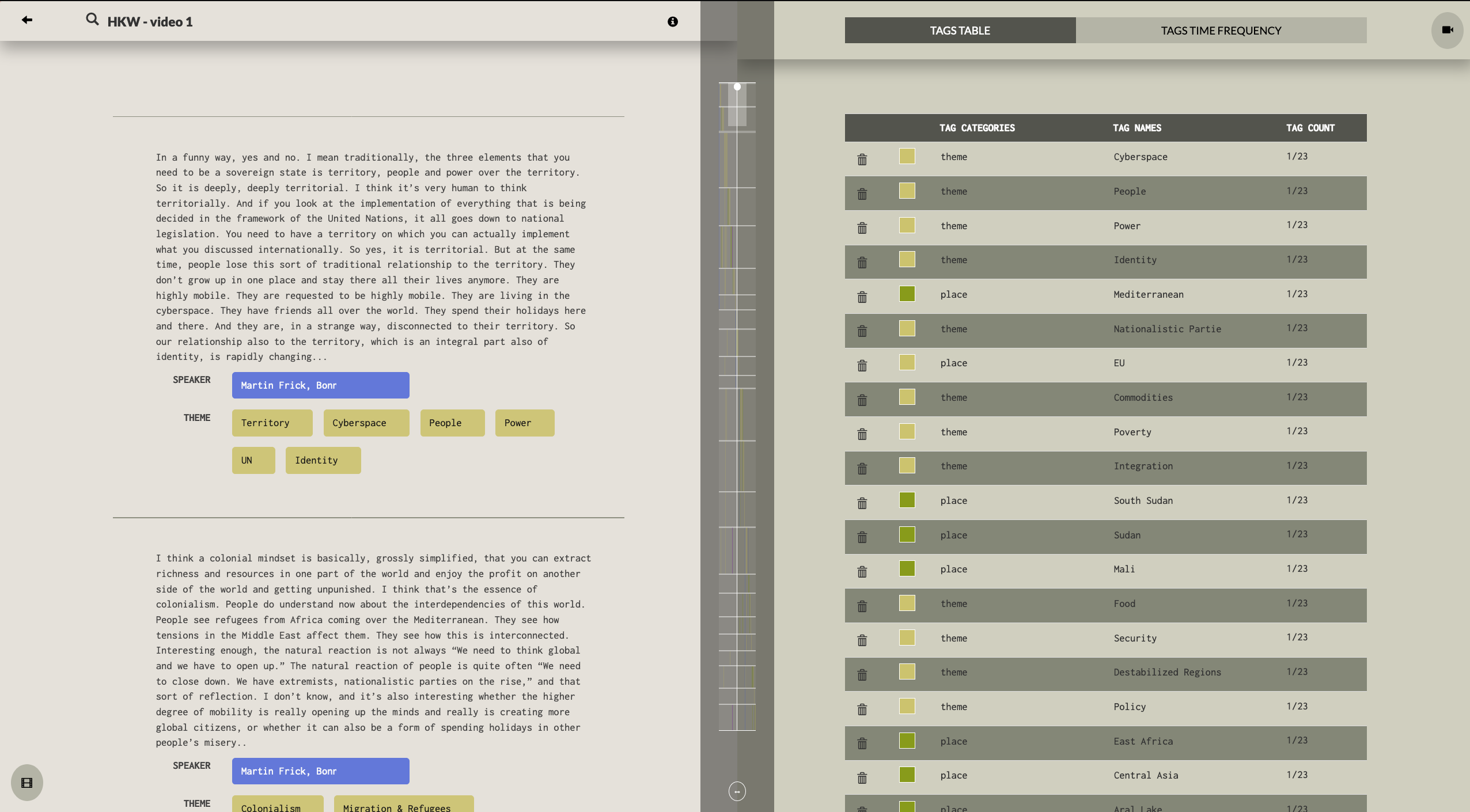

Dans ce contexte, les fonctionnalités d’étiquetage et de montage de l’outil ont été modifiées pour les besoins des personnes en charge de la retranscription et de l’étiquetage des vidéos, notamment en terme de visualisation et de gestion des étiquettes à l’échelle de plusieurs vidéos en même temps. L’expérience de collaboration avec les commissaires de l’exposition et les autres designers impliqués dans la fabrication de l’installation ont également conduit à stabiliser le modèle de données encodé dans le logiciel, dans la mesure où l’instance Dicto utilisée par les éditeurs a également fait office de serveur de données pour les développeurs de l’installation. Ce qui avait commencé comme une expérimentation a donc dû être formalisé et documenté techniquement afin de permettre la composition des formats de Dicto avec d’autres.

Dans le même temps, j’ai engagé une collaboration au long cours avec Antoine Delinotte et Laetitia Giorgino dans le cadre de la retranscription et de la publication des conférences et séances de séminaire du philosophe Pierre-Damien Huyghe. Après avoir traduit une série de transcriptions déjà réalisées avec d’autres outils par ces collaborateurs à l’occasion d’un travail de longue haleine, nous avons mis en place une instance spécifique qui a servi à la retranscription de nouveaux enregistrements et à l’étiquetage des différents extraits documentés. Là encore, le logiciel fut utilisé comme un outil d’écriture davantage que pour la production de documents-publications finis10 . Outre la dimension technique de repérage et de correction de bugs qu’a induite une telle collaboration, cette itération a également été l’occasion d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à cette instance par rapport aux versions préalablement expérimentées.

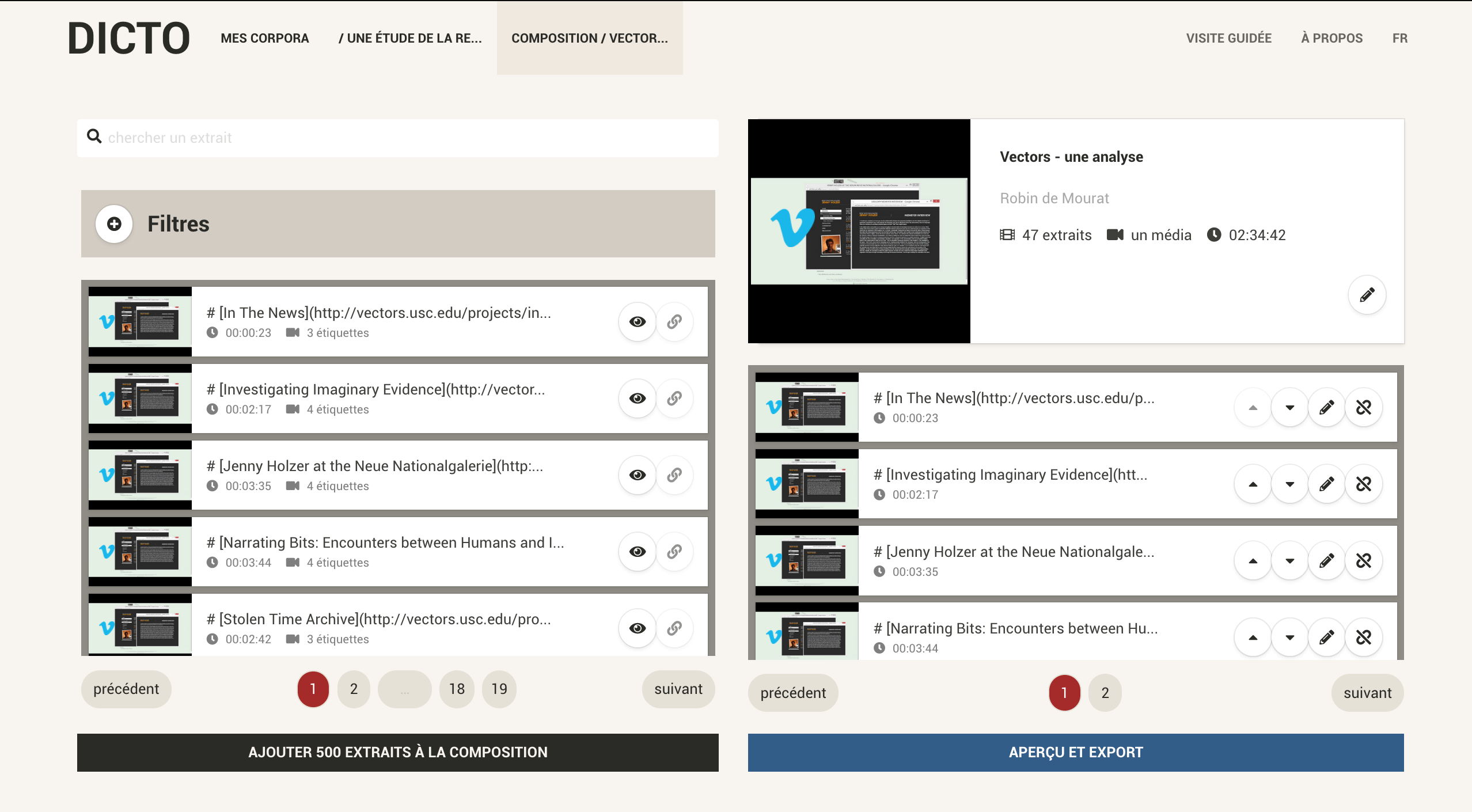

Ainsi, par exemple, l’ajout d’une vue panoptique fut développée pour autoriser la visualisation de l’ensemble des étiquettes apposées aux différents documents, et permettre la création de « compositions » assemblant différents extraits attachés à une étiquette particulière. Ces fonctionnalités de visualisation et de montage ont découlé à la fois des besoins spécifiques de cette situation, et des expérimentations réalisées à l’occasion de l’exposition au ZKM, traduisant la circulation et l’enrichissement mutuel des différentes versions permises par les multiples déclinaisons de Dicto au fil du temps.

En ce sens, l’aller-retour entre les différentes versions de Dicto s’est accompagné de la multiplication des versions pour ces différents projets, et l’expérimentation de fonctionnalités distinctes selon les instances11 . Certains modules ont été développés et stabilisés de manière conjointe, alors que d’autres ont été conçus spécifiquement et utilisés dans une seule des versions.

Un an plus tard, une nouvelle situation s’est présentée quand il s’est agi pour un tandem d’étudiants danois12 conduisant un mémoire à propos de l’EME de conduire une série d’entretiens, les transcrire et les analyser. Leur approche des entretiens s’est inscrite dans un méthodologie d’étiquetage issue de la « théorie ancrée » qui consistait à labelliser librement les entretiens avant d’opérer une classification progressive et émergente (Laberge, 2012). L’aboutissement de leur travail étant la publication d’un mémoire de recherche imprimé, leur situation nécessitait par ailleurs d’exporter sous une forme écrite les transcripts réalisés et codés à partir de l’outil, pour les besoins de leurs annexes. Pour répondre à ce besoin, j’ai expérimenté une nouvelle bifurcation de l’outil intégrant de nouvelles fonctionnalités d’export, et de nouvelles vues qui autorisaient de naviguer dans les étiquettes et de les gérer de manière systématique. Une partie de ses modifications fut alors intégrée dans le code source de l’outil principal.

Parallèlement à ces différentes activités de collaboration13 , j’ai également utilisé l’outil pour des besoins de documentation personnelle dans le cadre de la thèse, notamment dans le contexte des études de cas présentées dans le chapitre 3 de ce texte. La publication de vidéos annotées sous la forme de visualisation des étiquettes autorisant à naviguer entre différentes thématiques ou disciplines – comme cela avait été expérimenté lors de l’exposition – une telle fonctionnalité fut développée pour utiliser Dicto afin de publier des bases de données d’extraits thématiques dans le cadre d’études de cas portant sur des dispositifs numériques tels que ceux présentés dans la revue Vectors.

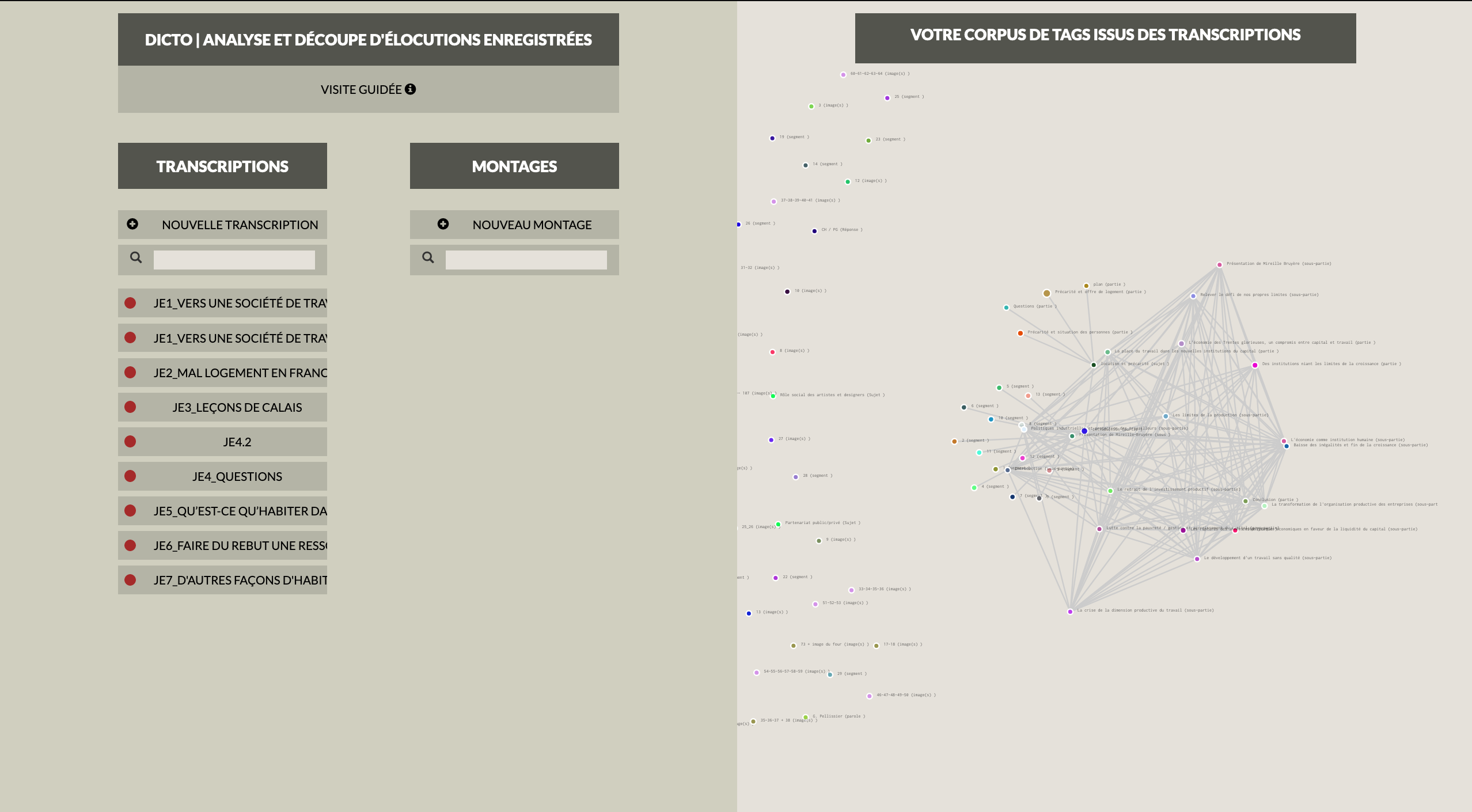

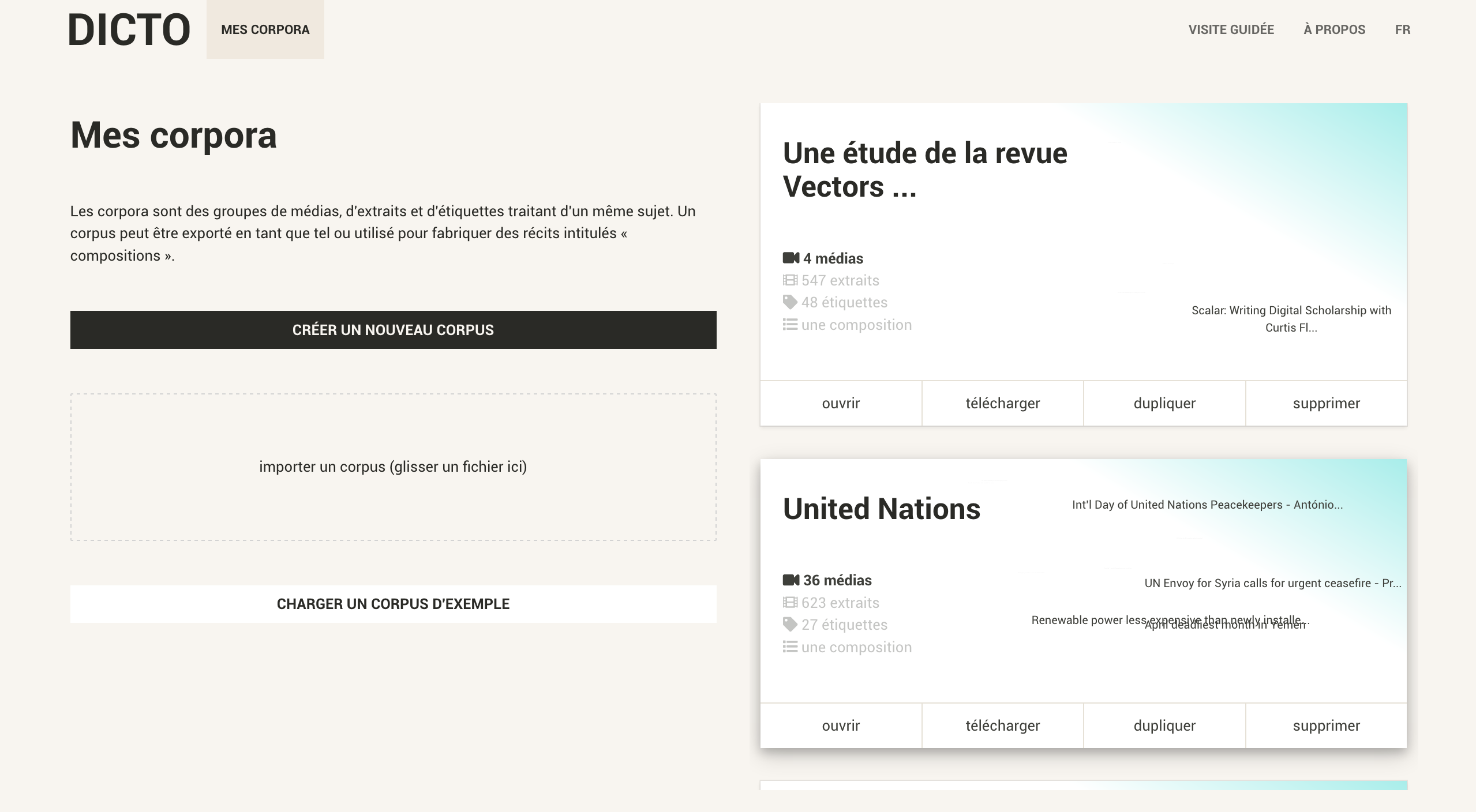

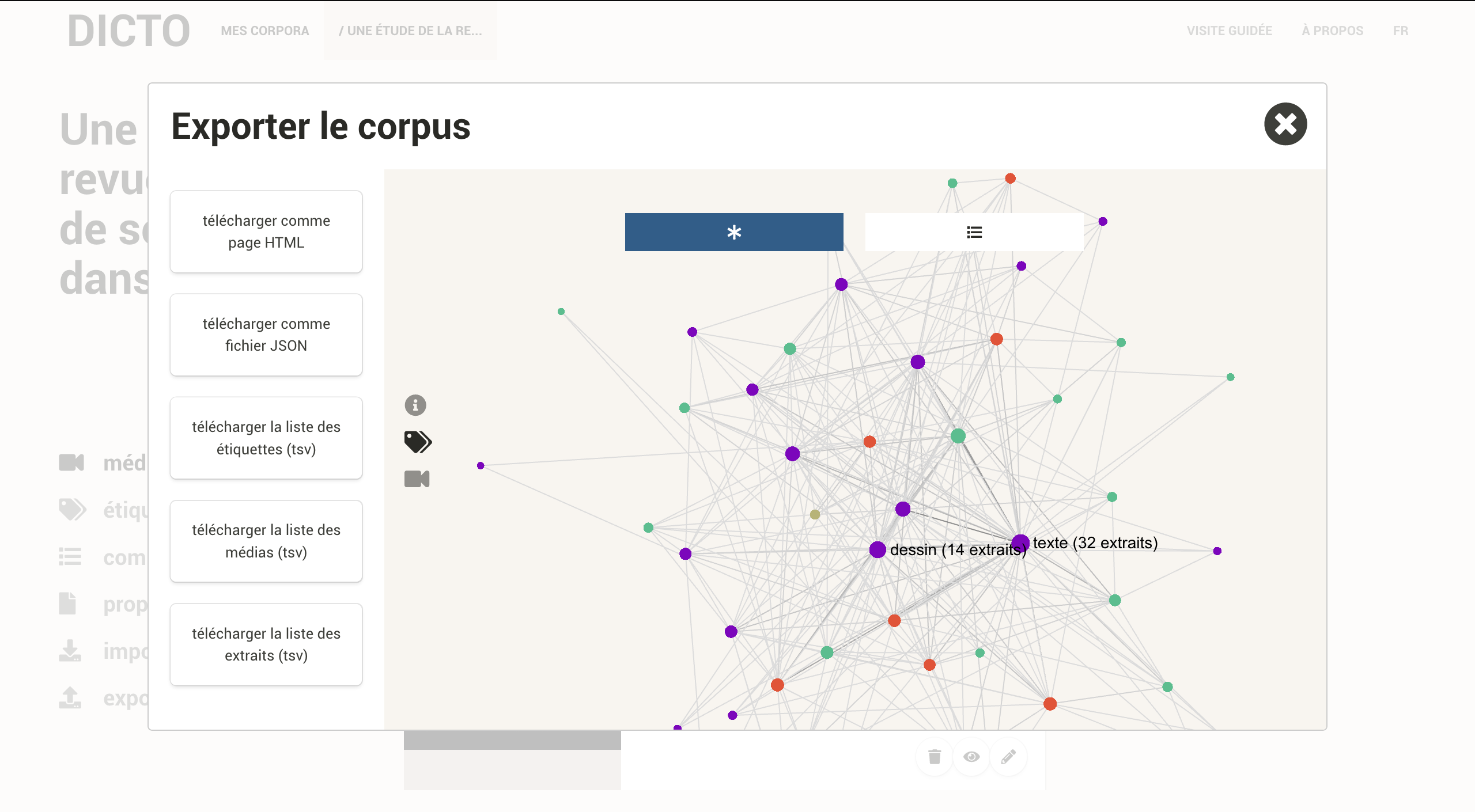

À partir des différentes versions de Dicto et des multiples ajustements et modifications effectués en fonction des collaborations et des cas pratiques que j’ai rencontrés, j’ai finalement entrepris de stabiliser une version pérenne et destinée à un usage plus élargi. À l’occasion de ce travail de stabilisation technique et pratique, qui s’est avéré très long, certaines des expérimentations conduites précédemment n’ont pas été retenues, alors que d’autres ont été développées pour l’occasion. Techniquement, j’ai entrepris d’une part de stabiliser le format de données de Dicto à travers un formalisme standard14 , et d’autre part d’en développer une nouvelle version adaptée à une existence durable et économique en ressource : il s’est ainsi agi de développer un logiciel ne nécessitant pas l’usage d’un serveur15 , présentant des coûts d’entretien et de maintenance quasi nuls.

Accessible gratuitement sur le web sous la forme d’une application en ligne et d’une application de bureau16 et publié sous une licence libre autorisant d’en dériver le code source à nouveau, cette version stabilisée a ensuite été utilisée par une variété de chercheurs. Ainsi, à ma connaissance, Dicto s’est vu à ce jour mobilisé dans le cadre de recherches sur la prosodie17 , d’études cinématographiques, d’étude des débats parlementaires, et de documentation de conférences. Les pratiques et les appropriations de Dicto dans ces contextes m’échappent, et appartiennent désormais à leurs praticiens. Il s’agit maintenant de qualifier ce qui s’est précisément stabilisé dans le développement d’un tel logiciel en ligne.

Stabiliser un format d’écriture à travers un modèle de données

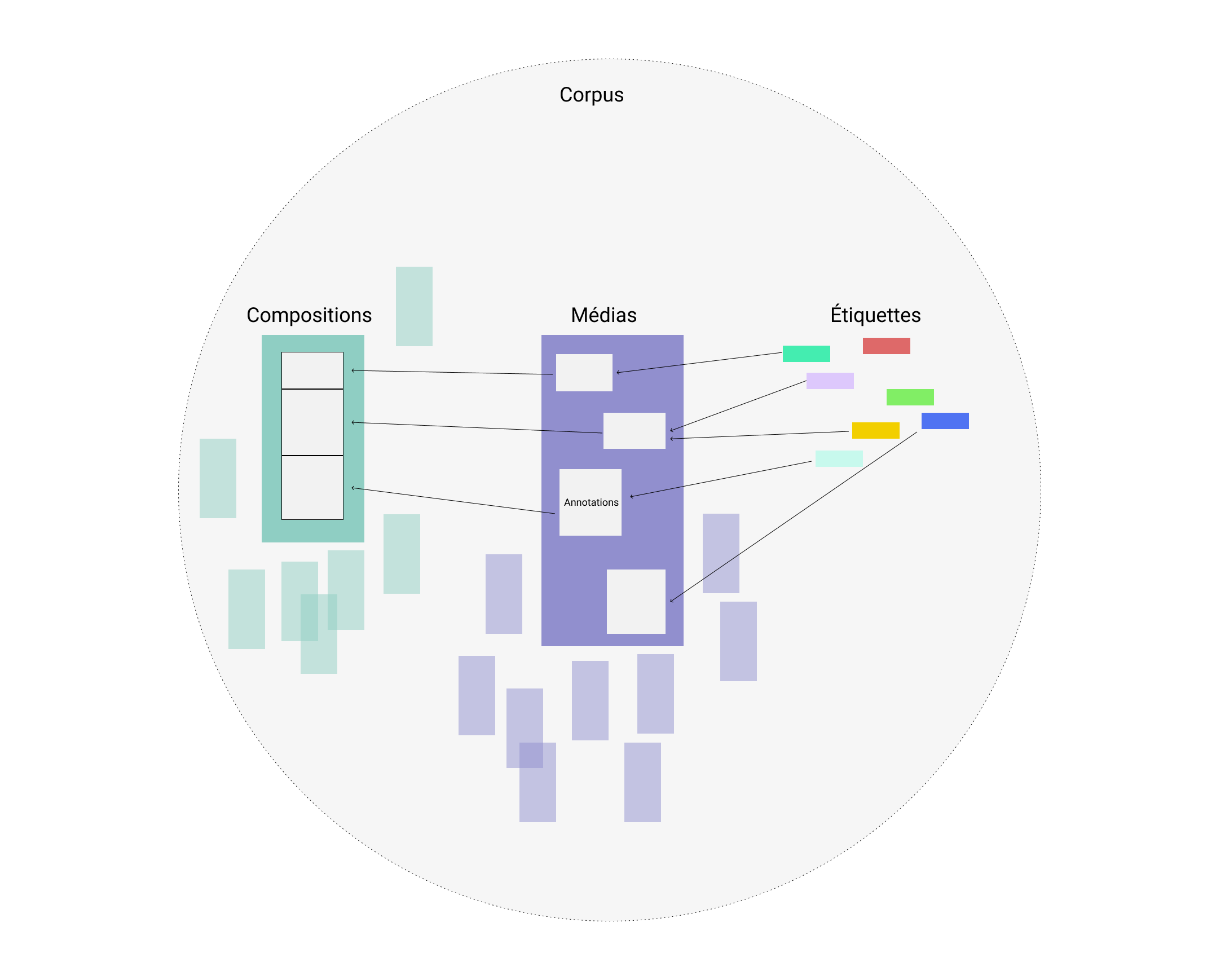

La conception de Dicto a conduit à la stabilisation d’un modèle de données permettant de décrire les types de documents mobilisés par le logiciel. Concevoir un tel modèle revenait alors à formaliser une grammaire d’objets et de relations, en dialogue constant avec les pratiques d’écriture et de lecture rencontrées dans les différentes situations précédemment décrites. Une telle entreprise a conduit à stabiliser l’articulation des différents formats impliqués par le logiciel pour en faire un format de publication.

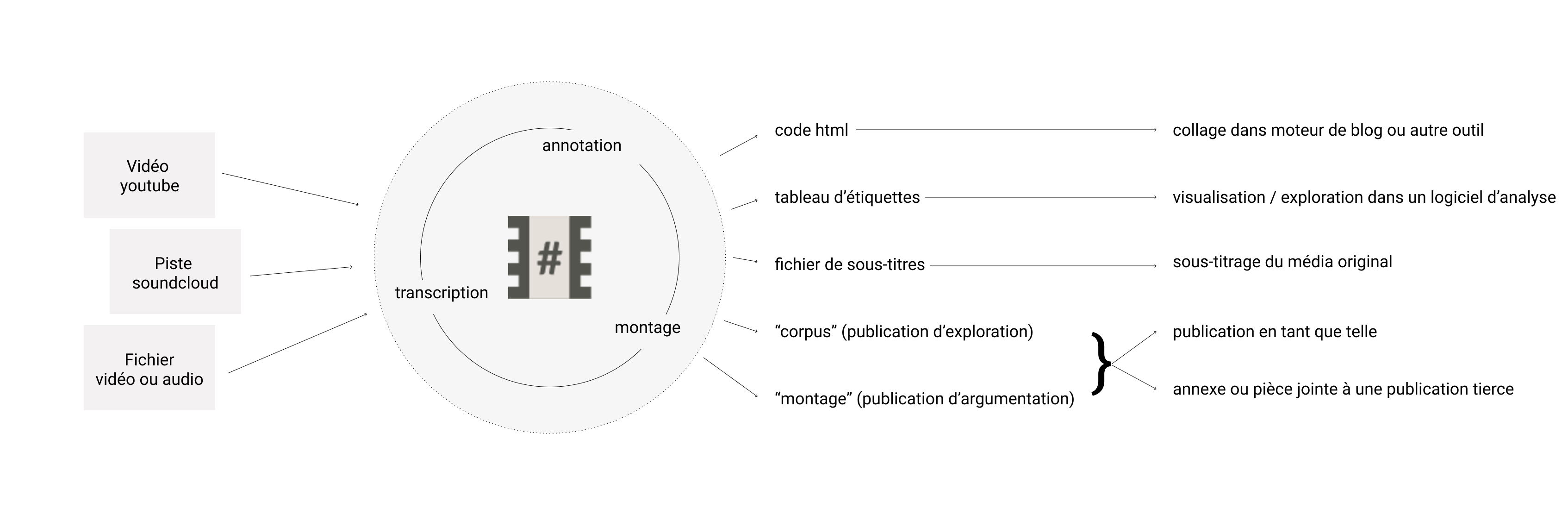

Ainsi, dans ce modèle de données, les documents manipulés dans le cadre de Dicto sont intitulés corpora. Un corpus existe alors comme un « dossier » de travail attaché à une question ou une démarche particulière (par exemple, suivant les usages de l’outil : les médias attachées à un objet d’étude particulier, les enregistrements d’une série d’entretiens ou d’élocution, les documents attachés à un projet de publication spécifique, etc.).

Un corpus est constitué de différents types d’éléments. Les médias représentent les vidéos et pistes audio manipulées dans le cadre du corpus (par exemple : série d’entretiens enregistrés, collection de courts-métrages, rushes issus d’un terrain), qu’elles soient en ligne ou téléchargées localement dans l’outil. Les extraits représentent des annotations apposées aux médias, et permettant d’attacher à des portions temporelles spécifiques de ces derniers un ensemble de contenus textuels. Par ailleurs, ces mêmes extraits peuvent être eux-mêmes annotés au moyen d’étiquettes, qui sont des marqueurs réutilisables à travers plusieurs médias et qui peuvent, suivant le type de pratique conduite avec l’outil, représenter des thématiques, des critères de classement ou de montage. Enfin, un corpus contient des compositions, qui sont des montages linéaires permettant d’assembler divers extraits de manière à produire des séquences linéaires publiables sous la forme de pages web.

Dans la version stabilisée de Dicto, les extraits attachés à un média correspondent à des portions temporelles données, mais ils ne sont pas mutuellement exclusifs : la plage temporelle couverte par un extrait peut chevaucher ou englober celle d’un autre. Ce qui pourrait apparaître comme un détail, permet en fait de ne pas contraindre les pratiques à une logique séquentielle et/ou hiérarchique, et permet par la même occasion une diversité d’approches dans le découpage des extrait, comme par exemple des pratiques conjointes de transcription phrase à phrase, de chapitrage, de commentaire, de transition, etc. De la même manière, pour chaque extrait, il est possible de spécifier un nombre indéterminé de « facettes » permettant de les annoter selon plusieurs dimensions dont la définition est laissée à la discrétion des praticiens (par exemple, une facette pour la transcription et une autre pour son commentaire, des facettes organisées par axes d’analyse, par traductions, etc.). À partir de l’expérimentation visuelle initiale portant sur l’interface d’écriture et de publication des premières versions, Dicto a ainsi été l’objet d’une opération de généralisation apte à répondre à des pratiques diversifiées.

Par ailleurs, le logiciel est pensé comme un outil permettant de mettre en œuvre diverses pratiques de publication – dont une partie a été expérimentée en situation, et une autre relève de la proposition spéculative. Ainsi par exemple, les étiquettes d’un corpus peuvent être associées à des lieux et à des dates pour les besoins de l’analyse (et ainsi de télécharger le travail ainsi fait sous la forme de tableaux de données pouvant être retravaillés dans d’autres logiciels), mais également en vue de publier une pièce permettant de naviguer dans les extraits selon ces entrées spatiales ou temporelles.

Sous la forme d’une publication web, il est alors possible de tirer parti des données géographiques ou temporelles associées à une étiquette pour offrir des représentations du corpus sous la forme d’une cartographie ou d’une frise chronologique. Ces représentations servent alors de « sommaire » pour l’appréhension des différents extraits enregistrés dans le document et permet aux lecteurs de visionner des montages réalisés à la volée correspondant à certains lieux ou certaines périodes historique. Ainsi, il s’est agi d’expérimenter différents de modes de mise en forme de la composition, orientés vers des stratégies de lecture multiples, tantôt à dominante séquentielle et tantôt orientées vers une navigation interactive.

.png)

De la même manière, le logiciel stabilisé permet de développer les pratiques de montage dynamique expérimentées dans les situations ultérieures. Ainsi, à travers ce qui a été dénommé des « compositions » dans l’interface, Dicto permet de construire des montages de plusieurs extraits d’un corpus auxquels peuvent être ajoutés, pour la publication, un ensemble de contenus complémentaires sous la forme de contenus riches18 , d’images ou d’hyperliens. Ce faisant, l’outil offre une plateforme pour la conduite d’expérimentations futures dans la publication de tels montages dynamiques et enrichis.

Enfin, le logiciel Dicto est stabilisé dans la mesure où il offre différentes fonctionnalités permettant d’intégrer son usage dans des chaînes de pratiques qui mobilisent d’autres outils et d’autres formats de données. En ce sens il offre une diversité de fonctionnalités d’export et d’import – au niveau des extraits associés à un média particulier, et au niveau du corpus entier – vers des formats standards et ouverts, qu’il s’agisse de permettre d’effectuer une mise en forme spécifique à partir d’un fichier html brut, de retraiter quantitativement les étiquettes ou les retranscriptions sous la forme d’un fichier de données tabulaire (format csv), ou encore d’interagir avec d’autres logiciels de transcription sous la forme de fichiers de sous-titres (format.srt).

La stabilisation de Dicto a donc opéré autant comme l’affirmation de certaines qualités esthétiques, pratiques et techniques, que par la diversification de ses usages possibles. En ce sens, la version stabilisée de Dicto est destinée à au moins trois contextes d’utilisation complémentaires et distincts : d’une part, la pratique privée de l’analyse de transcriptions ou du commentaire de documents audiovisuels ; ensuite, la génération de pièces jointes numériques visant à faire office d’annexes ou de compléments donnant à lire les sources ou les données d’une publication établie selon un format conventionnel ; enfin, la publication de documents numériques autonomes, via le partage de sites web interactifs et la production et la circulation de « montages » dans les espaces scientifiques du web, tels que les blogs de recherche.

Le modèle de données de Dicto produit donc un format de travail et d’écriture à la fois très spécifique et très ouvert à diverses formes d’articulation. Cependant, ce format de travail, de part son caractère hybride et multiple, a fait autant œuvre de stabilisation de certaines méthodologies de travail que de désorientation des manières de faire, à commencer par les miennes. La trajectoire particulière qui a conditionné les caractéristiques de Dicto le place en effet à l’interface entre plusieurs genres de pratiques d’habitude pris en charge par des outils séparés. Ainsi, les logiciels d’analyse de données qualitative ou CAQDAS19 sont généralement dédiés à la transcription et à l’étiquetage des matériaux de recherche20 , alors que des logiciels de montage spécialisés distincts sont utilisés pour l’assemblage d’extraits21 . En ce sens, par son assemblage de pratiques idiosyncratique qui permet de passer de l’une à l’autre de ces activités à l’intérieur d’un même espace visuel et pratique, Dicto interroge la limite qui s’établit entre l’écriture qui vise à enquêter et l’écriture qui vise à publier.

Dans la logique d’infrastructuration par le design qui sous-tend cette thèse, le code de Dicto est par ailleurs publié en ligne en licence libre (de Mourat, 2019) sous la forme d’une série de répertoires qui séparent l’outil logiciel, la description machinique de son schéma de données, et les différents gabarits de document-publication – pour les corpora, et pour les compositions – qu’il autorise. Cette mise à disposition technique permet à son tour des expérimentations ultérieures qui pourront reprendre cette expérimentation à partir de son logiciel stabilisé, de son modèle de données ou des formats éditoriaux qu’il propose.

D’un point de vue méthodologique, Dicto a donc évolué depuis des besoins de recherche qui étaient spécifiques à une phase de fabrication dans l’enquête au sein du projet EME jusqu’à la stabilisation d’un logiciel en ligne. À travers la situation de design ayant participé du développement de Dicto, les relations entre pratiques d’écriture, d’investigation et de mise en forme ont pu être explorées selon diverses formes de collaboration et d’articulation des pratiques. Ces articulations sont maintenant – temporairement – stabilisées dans un outil en ligne. J’ai néanmoins montré dans cette partie que ce mouvement ne se limite pas à la constitution d’une série « d’essais » et « d’ajouts » puis à leur systématisation sous la forme d’un « produit » final qui répondrait à une classe de problèmes identifiés sur le terrain. Certaines des expérimentations effectuées n’ont pas trouvé de stabilisation parce qu’elles ne prenaient leur sens que dans l’articulation spécifique de compétences, de matériaux et d’outils techniques dans lesquelles elles étaient situées. De plus, certaines des caractéristiques du « Dicto stabilisé » ont été développées dans une pure logique d’expérimentation qui entend le logiciel comme une plateforme pour des expérimentations ultérieures.

Parallèlement à la trajectoire de Dicto, j’ai engagé une autre série d’expérimentations de plus grande envergure à partir de mon expérience de terrain sur l’EME. Cette dernière portait non seulement sur la mobilisation de documents audio-visuels dans la publication, mais également sur une variété d’autres matériaux – données quantitatives, images, références d’ouvrages, pièces numériques. Il s’agissait par ailleurs d’interroger le rôle des stratégies de publication dans le contexte d’éditiorialisation et de diversité des supports qui caractérisent les espaces contemporains de la publication. J’ai ainsi conduit une deuxième série de dérivations, qui a abouti à la réalisation de plusieurs logiciels d’écriture, d’édition et de design. Il s’agit maintenant d’en reconstituer les développements.

Pratiques de développement pour une publication-comme-enquête

Transposer et recontextualiser un format expérimental : le cas de « Open AIME, a speculative workshop »

À la suite du terrain d’observation participante que j’ai conduit dans l’Enquête sur les Modes d’Existence, j’ai tenté de rendre davantage accessible le type de techniques de recherche observées dans les multiples jeux de traductions opérés par le projet : des stratégies de publication multiples et polymorphiques ancrées dans une relation très intime aux matériaux de recherche. En ce sens, dans les mois suivant la fin officielle du projet AIME, s’est tenu les 11 et 12 Juin 2015 un workshop intitulé « Open AIME : a speculative workshop » (Leclercq et al., 2015) que j’ai co-organisé avec Daniele Guido, Donato Ricci & Christophe Leclercq. L’objet de ce workshop était d’éprouver les possibilités de traduction de certains des éléments du projet en direction de nouvelles démarches de recherche en cours ou à venir.

Les objectifs d’une telle initiative étaient multiples. D’un point de vue stratégique et technique, il s’agissait de « capitaliser » sur les investissements techniques, financiers et humains impliqués par l’EME en les mobilisant dans de nouvelles collaborations et recherches pour d’autres acteurs – notamment dans une logique de retour sur investissement fortement sollicitée par le financeur européen. D’un point de vue politique et éthique, il s’agissait également pour l’équipe de revenir sur la question de « l’ouverture » au centre des discussions à propos du projet. Après avoir expérimenté les divers degrés d’ouverture impliqués par le partage du code source de la plateforme, et de l’accueil d’un public de participants élargi et multidisciplinaire, nous voulions tenter d’ouvrir le format de l’EME en tant que telle en prélevant des portions de son infrastructure singulière pour les recontextualiser dans d’autres situations de recherche. Enfin, du point de vue de cette recherche, il s’agissait d’expérimenter la mesure dans laquelle les formats d’écriture, de lecture et d’enquête produits par le projet spécifique de l’EME pouvaient être à leur tour dérivés pour d’autres enquêtes et d’autres projets éditoriaux, et quels problèmes pouvaient être posés lors de telles opérations.

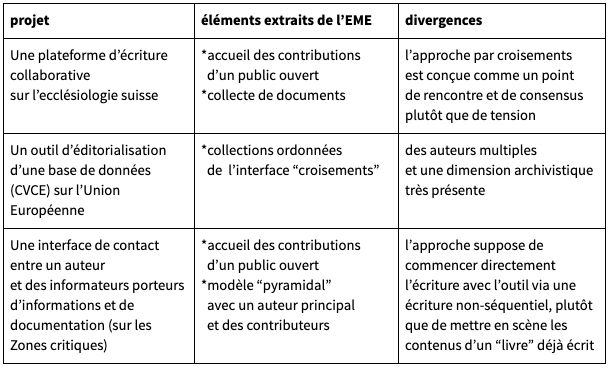

Le workshop « Open AIME » a consisté à réunir des individus aux compétences et aux provenances scientifiques variées, que l’on pourrait distinguer selon deux groupes. D’une part, nous avions invité une série d’acteurs ayant été impliqués dans la construction – ou l’analyse – de l’infrastructure technique et méthodologie de l’EME : ingénieurs, designers, contributeurs impliqués, et étudiants ayant produit des analyses de la plateforme numérique. D’autre part, nous avions réuni trois équipes de chercheurs rencontrés selon diverses modalités et intéressés à la réutilisation de l’infrastructure l’EME pour leur propre compte. Après avoir conçu en amont des esquisses de projets allant en ce sens, nous avons réalisé qu’une telle opération pouvait impliquer des dimensions diverses qui pouvaient tantôt – et parfois simultanément – mobiliser des aspects philosophiques, méthodologiques, esthétiques ou techniques. Les trois situations de recherche au centre d’Open AIME ont alors constitué trois situations de dérivations différentes du point de vue des méthodes et des opérations qu’elles impliquaient.

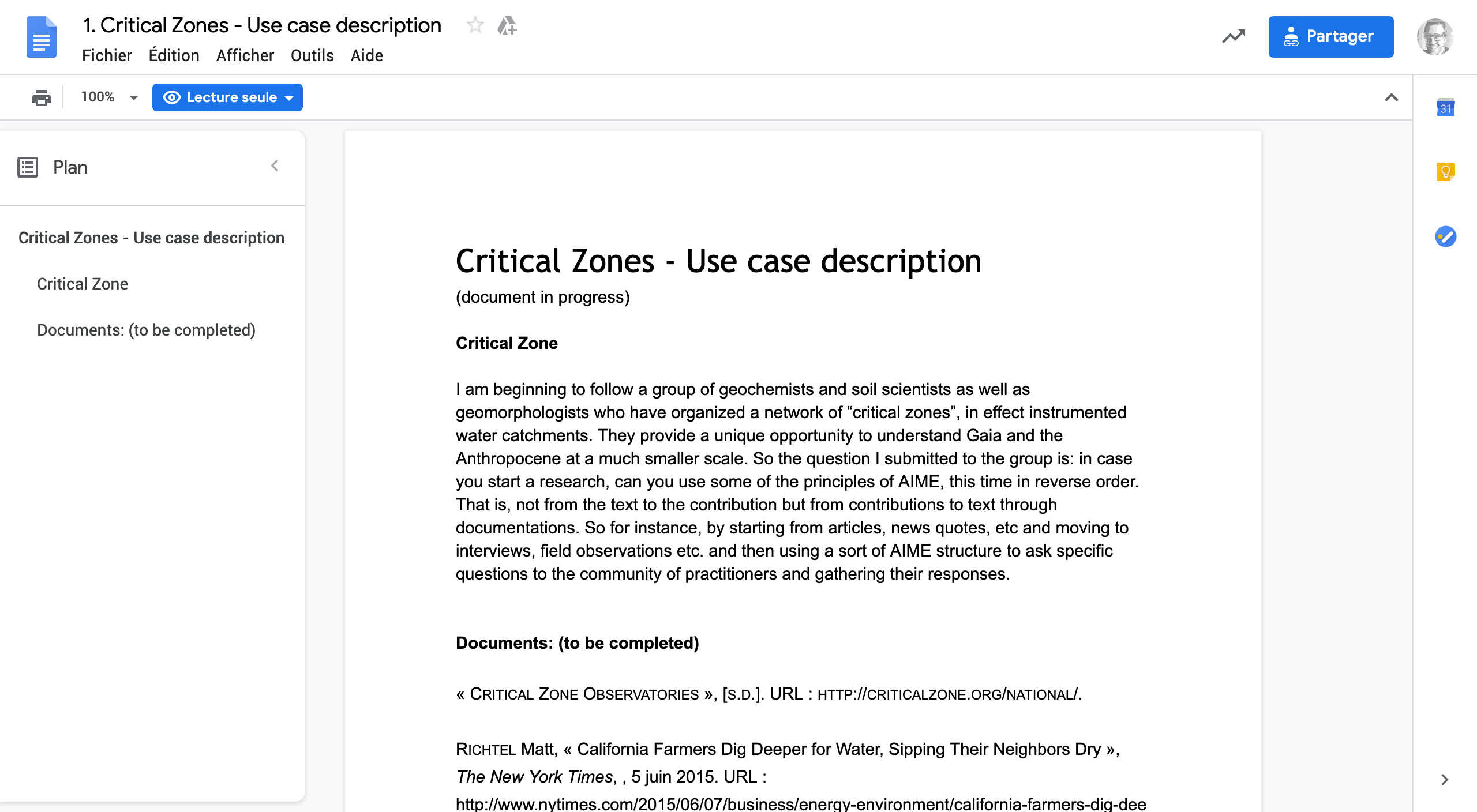

Ainsi, Cristina Aus Der Au, théologienne et philosophe à l’Université de Zurich, s’est présentée au workshop parisien avec un projet en gestation visant à retracer l’histoire de l’église réformée suisse. Elle s’est rapprochée de l’équipe du projet avant tout pour explorer les possibilités de développement d’une écriture collective d’un ouvrage théologique. Les raisons qui la motivaient à formuler un tel projet étaient doubles : d’une part, pour des motifs méthodologiques, les sources et les informateurs associés à son enquête étaient éparpillés et difficiles à collecter et elle désirait mettre en place une technique de collecte faisant usage du web ; d’autre part, pour des raisons méthodologiques et théologiques, parce que la dimension distribuée et démocratique de l’histoire de l’église réformée suisse lui semblait nécessiter un format d’écriture collective cohérent avec les qualités de l’objet d’étude en question :

Le défi, maintenant, consiste à écrire une ecclésiologie qui reflète de manière sympathique mais aussi critique sa propre provenance, tout en étant capable dʼincorporer, mieux encore : de manifester les caractéristiques mentionnées ci-dessus. Cette ecclésiologie ne doit donc pas être directive mais doit être participative et démocratique sans être arbitraire ; elle doit montrer quelque chose de ce processus de dialogue et de controverse en cours et jamais achevé[…].22

Il est par ailleurs intéressant de noter que, dans ce cas au moins, la reprise du format EME n’était pas indifférente au projet philosophique et aux thématiques de l’EME en tant que telle. Ainsi, le projet de Cristina Aus Der Au ne formulait pas que des analogies méthodologiques et structurelles avec l’EME, mais également plus rattachées au contenu et au projet initial de Latour, notamment sur le rapport à la parole :

Elle nʼest pas seulement un outil et une structure qui aime se présenter comme le modèle parfait. Cʼest aussi dans son contenu que jʼai trouvé une analogie […]. Je commencerais donc aussi par des « croisements » – ces valeurs et concepts clés, qui peuvent être abordés par différents chemins, en essayant dʼatteindre une pluralité qui soit aussi englobante que possible et qui permette en même temps un dialogue mutuel et, espérons-le, une compréhension. Lʼensemble du processus lui-même permettrait ensuite de cartographier le corps de lʼéglise dans son existence dynamique et son ouverture.23

Dans ce cas, l’opération de dérivation envisagée peut être qualifiée de transposition, dans la mesure où elle consiste à reprendre plusieurs des dimensions – méthodologiques, techniques, esthétiques – du format initial pour l’appliquer à un autre. On notera quand même une différence importante dans la dimension méthodologique d’un tel projet : Cristina Aus Der Au désirait éviter la dimension « pyramidale » du format initial de l’EME, identifiant un auteur « principal » et des contributeurs variés pour lui préférer un mode d’écriture collective distribué dès l’ouverture du projet. Une telle nécessité fut au centre du travail de design effectué durant l’atelier.

La deuxième équipe conviée à Open AIME provenait du Centre Virtuel de Connaissance sur l’Europe (CVCE), centre de recherche rattaché à l’Université de Luxembourg, qui concentre notamment une base historique très importante de documents de divers types (imprimés, vidéos, …) permettant de retracer l’histoire communautaire de l’Union Européenne. Pour ce cas, c’est un dispositif existant qui fut utilisé comme point de départ : le site du CVCE proposait en effet déjà à différents chercheurs, sur la base de l’archive constituée par l’institution, d’écrire et de publier de courts textes permettant de mettre en sens et en perspective cette dernière. Sous la forme de pages web intitulées « ePublication », le site mêlait ainsi ensemble un texte à vocation scientifique ou didactique, et une sélection de « ressources » tirées de la base générale du centre.

La rencontre avec le format de l’EME fut alors envisagée comme le moyen – technique et interfacique – de rapidement re-concevoir l’interface de lecture et d’écriture des « ePublications » dans le sens d’une intrication plus intime entre les documents de la base et les textes écrits par les historiens. L’opération peut alors être envisagée comme celle d’une extraction ou d’une transplantation de l’une des dimensions du format de lecture et d’écriture de l’EME – notamment, le système de colonnes de son édition web dite « livre » – puis de recontextualisation dans un espace de publication à la géographie sociale, au contenu et aux objectifs différents.

Bruno Latour, enfin, a participé au workshop dans le cadre d’une recherche de terrain ethnographique conduite auprès de scientifiques spécialisés en géochimie et en sciences du sol tournés autour des Zones Critiques24 , pour lesquels il se questionnait vis-à-vis de techniques d’enregistrement de données de terrain. Il envisageait un prolongement de l’EME comme outil hybride faisant à la fois office de carnet de terrain et d’outil d’écriture à ciel ouvert, permettant notamment d’impliquer ses « observés » dans la production et la critique de la documentation constituée pour écrire l’ouvrage. Dans ce cas, le plus proche du projet original – du fait de la présence de Bruno Latour, de l’architecture du collectif et de la présence d’un système de contribution, etc. – on pourrait dire que l’opération envisagée a relevé initialement de la reproduction du format construit par l’EME : il s’agissait de reprendre quasiment le même dispositif puis d’envisager sa compatibilité avec un autre contenu.

Sur la base de ces trois projets, le workshop a consisté à présenter le format EME et les différentes analyses dont il avait été l’objet – notamment en terme d’appropriation collective et de réception – puis à assembler des équipes permettant de matérialiser et de spéculer sur de potentiels transferts, réutilisations ou reprises dans chacun des cas. Ces discussions, nourries par de nombreuses pratiques matérielles de design – schématisation, maquettage rapide, mise en situation au moyen d’outils de dessin – ont permis d’explorer les transferts possibles et les problèmes à venir si certaines de ces dérivations venaient à être effectivement engagées.

De ces échanges et des sessions de travail, ont découlé un projet de système d’éditorialisation d’archives pour la base sur l’Union Européenne, un outil d’écriture « entourée » pour l’écclesiologie helvétique, et une plateforme d’écriture et de documentation construite sur le principe d’un mouvement de question/réponse et de conversation documentée pour le projet de Bruno Latour25 . Ces propositions ont été le résultat de diverses négociations dans lesquelles nous avons tenté d’envisager les efforts minimums qui permettraient d’effectuer de telles opérations de dérivation. Dans certains cas, le pari fut réussi, alors que pour d’autres, ce sont les principes méthodologiques et les dimensions techniques fondamentales de l’EME qui ont du être remises en cause.

Ces expériences ont révélé une double complexité : d’une part, la difficulté à désintriquer les différentes dimensions du format de EME – notamment la complémentarité des différentes éditions (site web, imprimé, …)26 et la correspondance entre ses dimensions philosophiques et méthodologiques ; d’autre part, la difficulté de séparer l’EME de son contexte de recherche et de production originel (notamment, les ressources humaines et techniques du médialab, partie cardinale de l’infrastructure du projet initial)27 . Au cœur des discussions et des expérimentations conduites dans ce cadre, la fragilité d’un tel format a également été éprouvée dans la mesure où il s’est trouvé à plusieurs reprises menacé par le risque de perdre de sa pertinence une fois vidé de sa substance initiale – la question posée étant alors de repartir du projet EME ou de faire table rase pour reconcevoir des dispositifs en fonction de chaque situation travaillée.

Au-delà des perspectives découvertes à propos des trois cas d’étude présentés durant la rencontre, l’expérience a renseigné sur les opérations intellectuelles qu’impliquent un tel mouvement de dérivation à partir d’un format expérimental devenu cadre pour de nouvelles pratiques : transposer certains éléments de son infrastructure, recontextualiser certaines de ses caractéristiques, ou encore reproduire certaines de ses fonctionnalités. De telles opérations ne sont pas allées sans générer certaines frictions produites par les reconfigurations produites entre les différents formats de l’EME, qui se sont ainsi manifestés dans toute leur hétérogénéité.

Reconstituer une démarche d’enquête hétéroclite à travers la production d’un format d’écriture et de lecture expérimental

En parallèle de l’expérience d’Open AIME, j’ai mené une suite d’expérimentations mêlant design graphique et développement informatique, et visant initialement à mettre en forme et partager les résultats de mes diverses pratiques de reconstitution à propos de l’EME. Au vu des diverses modalités d’enquête employées, le problème de leur communication et de leur articulation avec un texte en prose synthétisant mon analyse du projet s’est rapidement posé. Cette situation est alors devenue le point de départ pour la fabrication de moyens de publication permettant de combiner des pratiques d’écriture mobilisant finement les matériaux d’une recherche, la production de documents respectant les normes techniques et documentaires en vigueur dans le monde universitaire, et un environnement propice à des activités de design graphique et interactif avancées.

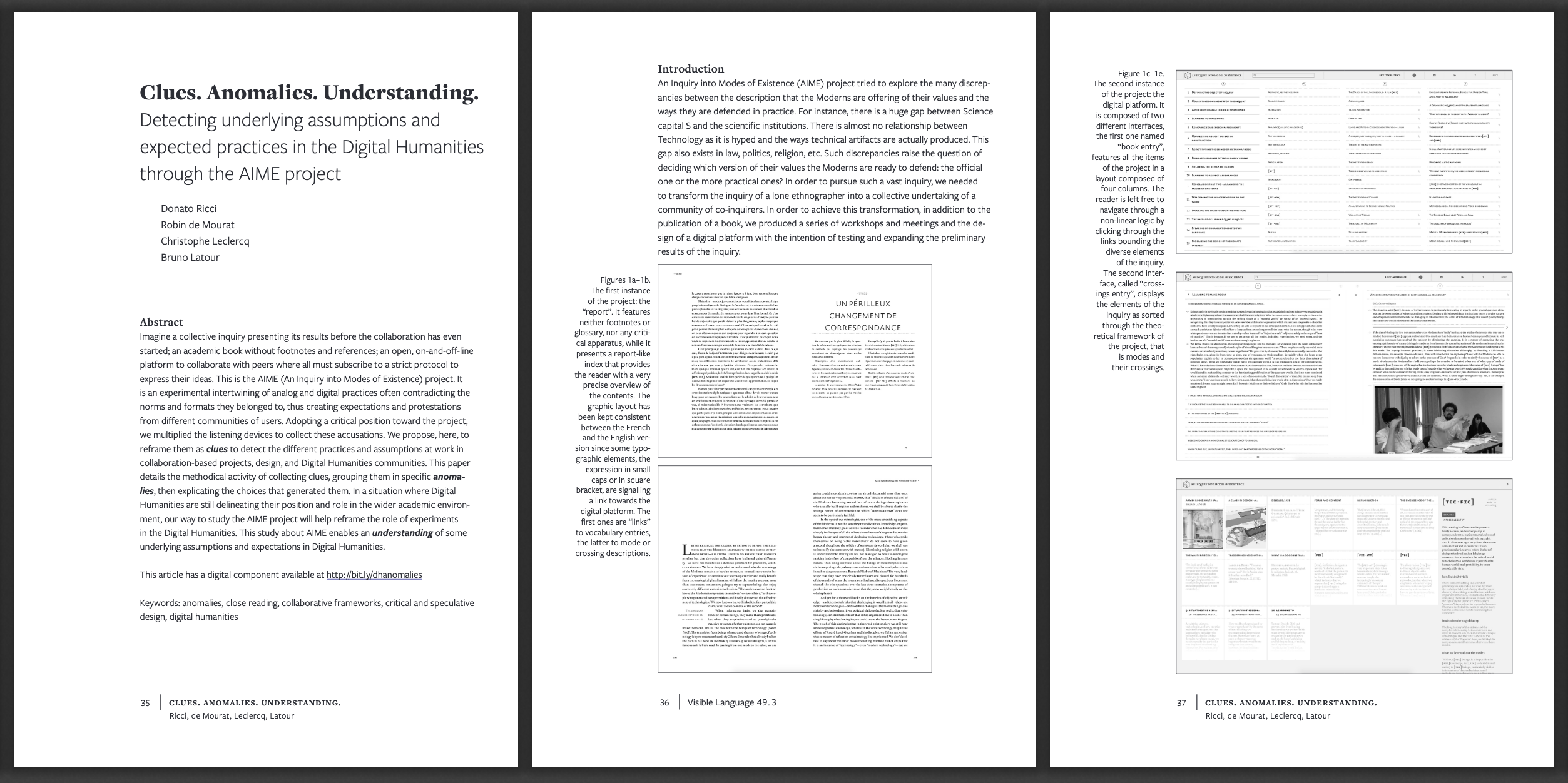

Dans le cadre d’un appel à contribution de la revue de design internationale Visual Language, pour un numéro spécial consacré à la relation entre design et humanités numériques intitulé Critical Making : Design and the Digital Humanities, j’ai d’abord effectué avec les membres de l’équipe du projet EME une forme de retour analytique sur le type de conclusions et d’interprétation qu’avaient permis de produire mon passage dans l’équipe. Pour ce faire, nous avons écrit un article imprimé – constitué de textes et de figures visuelles tirées du projet et de nos diverses analyses – publié dans le cadre de la revue (Ricci et al., 2014) mais également une version numérique interactive que nous avons qualifiée de web compagnon28 . Cette version numérique offrait une profondeur de lecture supplémentaire aux chercheurs intéressés en leur permettant de parcourir les matériaux de recherche mobilisés pour produire nos arguments : pour un extrait d’entretien, il s’agissait de donner accès à la vidéo en ligne de son enregistrement, accompagnée de sa transcription, afin de permettre d’en consulter la matière langagière mais également les inflexions, hésitations et autres formes de langage non-verbal de l’interviewé ; pour une visualisation d’informations, il s’agissait de permettre au lectorat des activités de navigation temporelle, de filtrage ou d’approfondissement ; pour une citation de document, le web nous permettait de donner à lire les extraits mobilisés dans le contexte de leur source complète ; etc. Il s’agissait ainsi, à travers cet article proposant un retour critique sur les différentes formes de réception et d’appropriation de l’EME, d’opérer un geste réflexif et récursif reconduisant le même geste de publication que celui des éditions numériques dont l’article était l’objet.

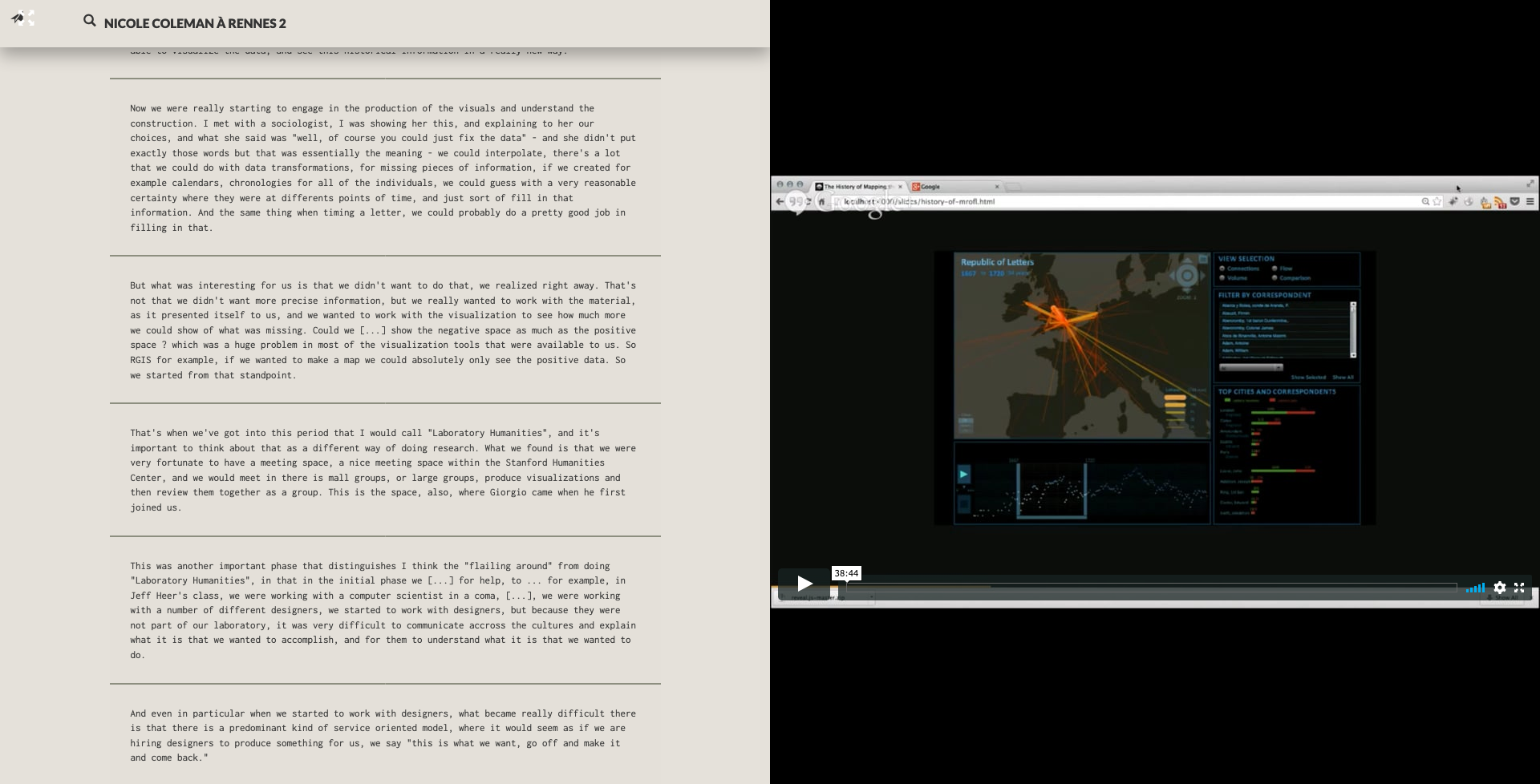

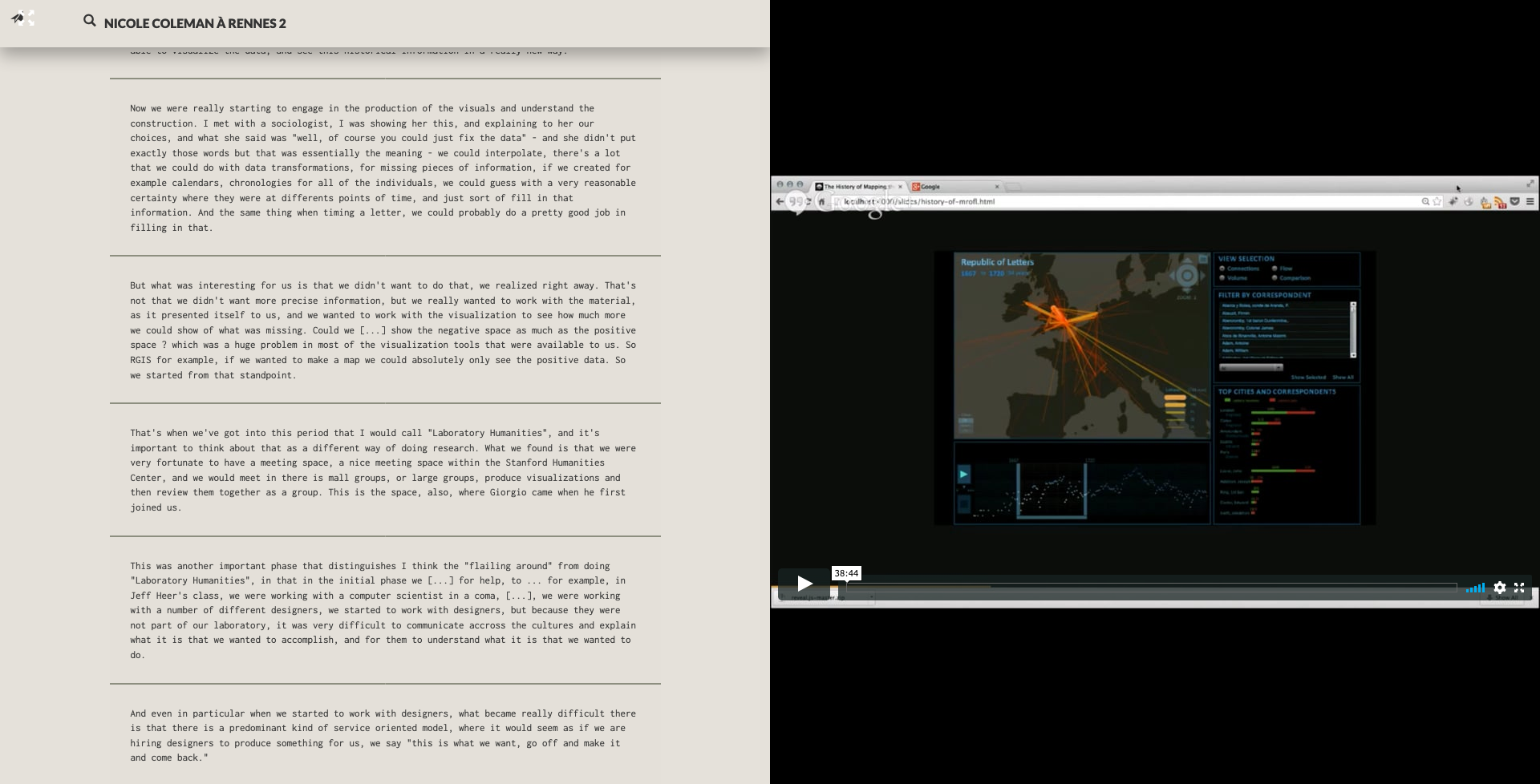

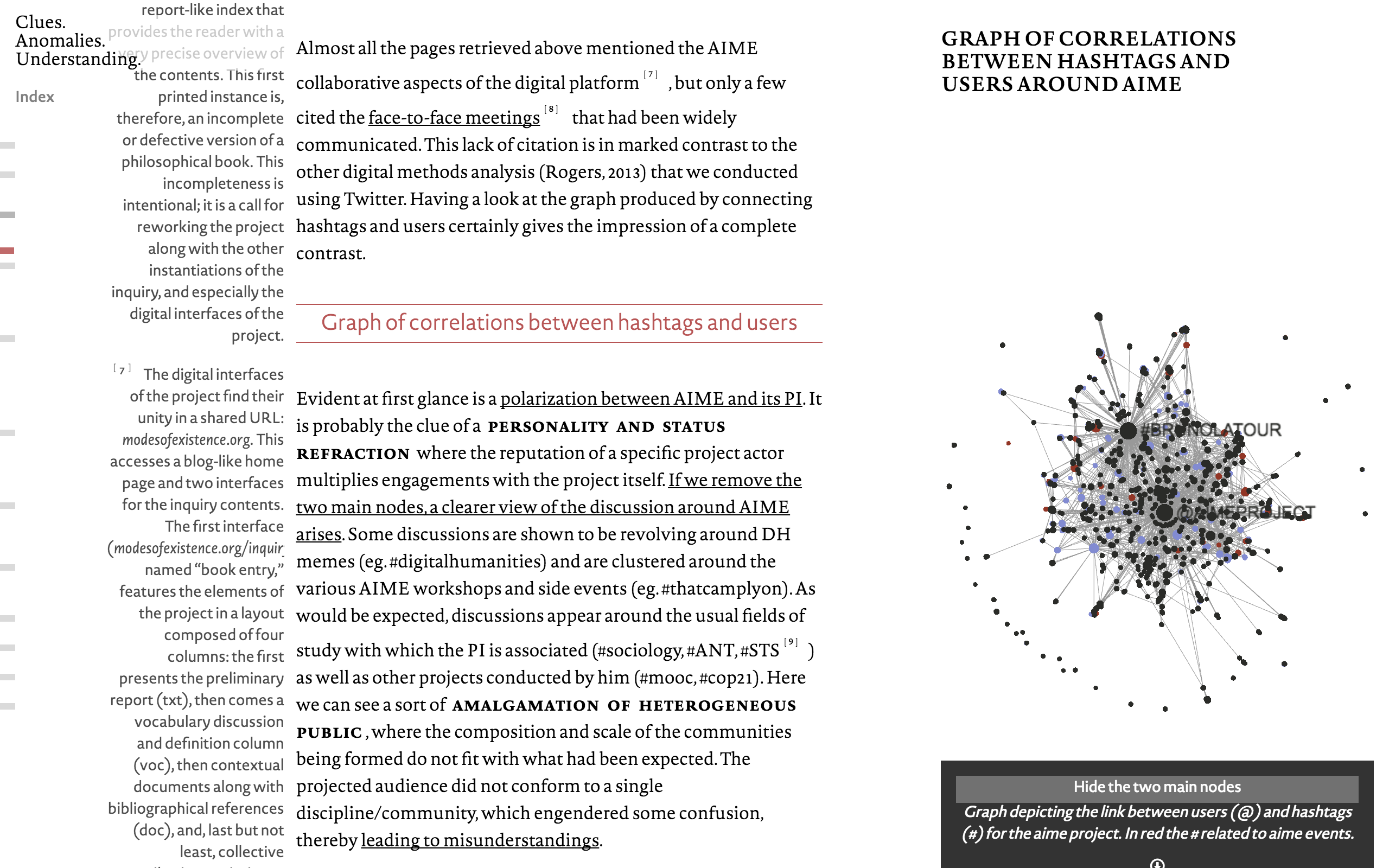

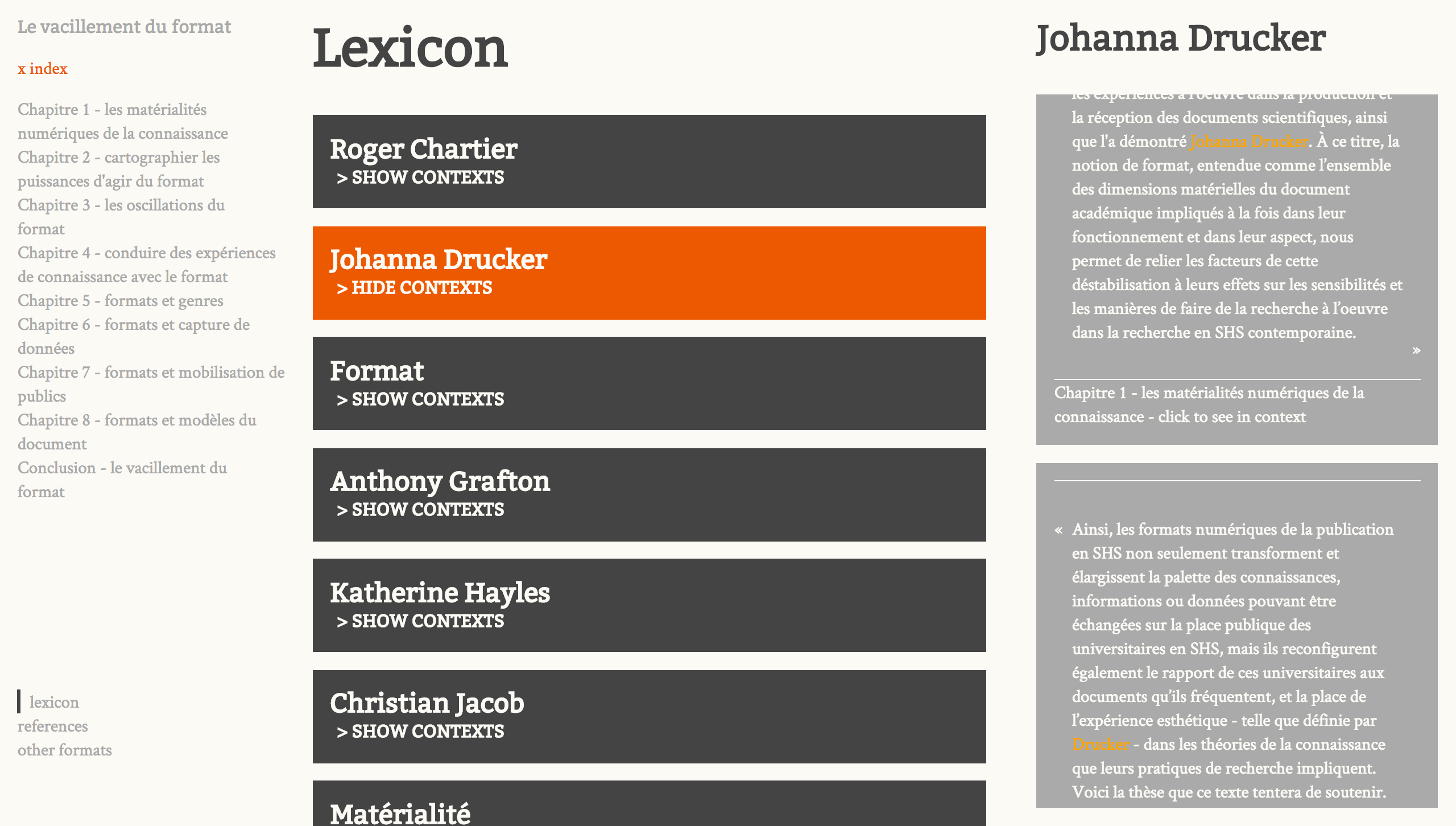

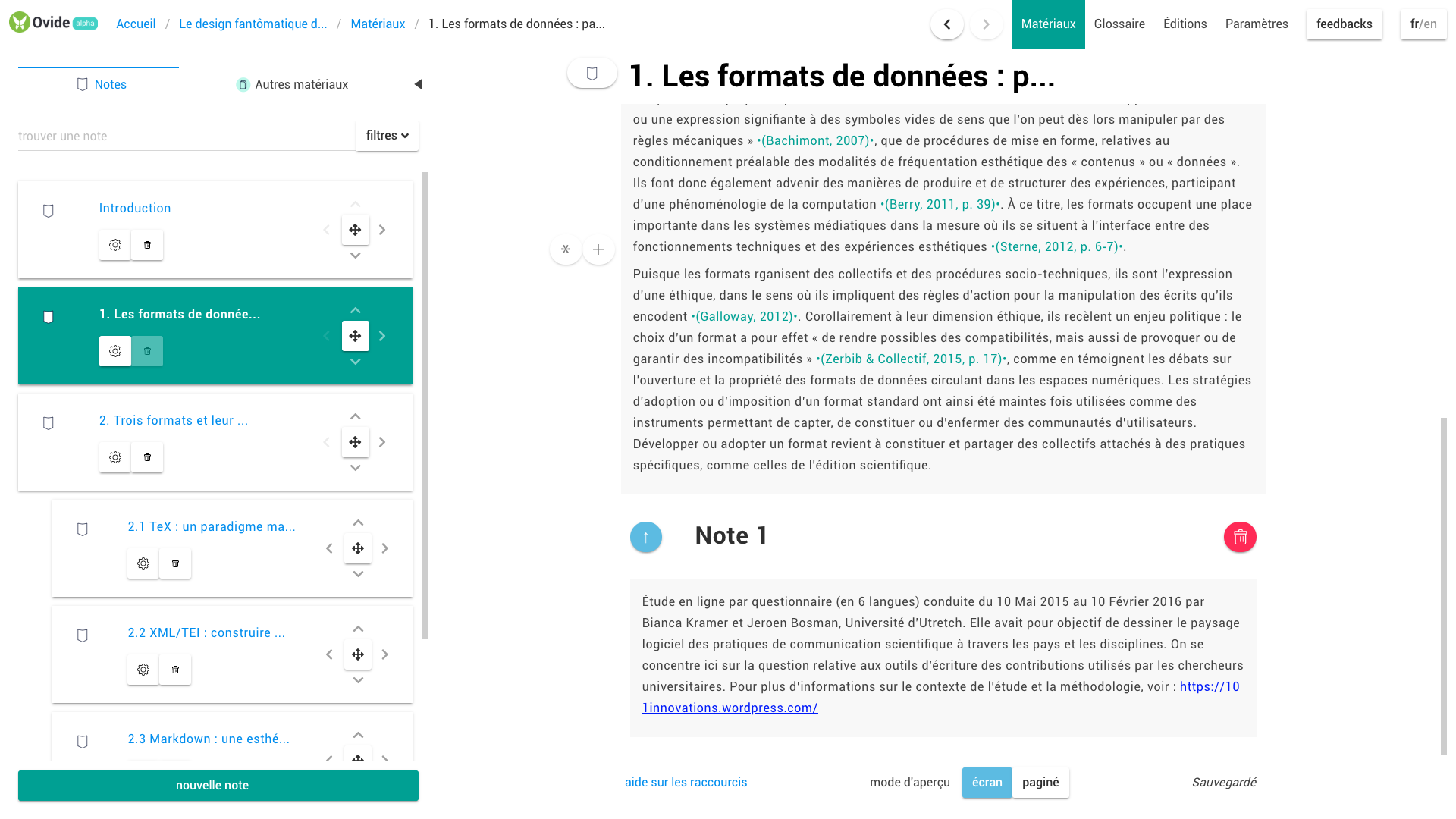

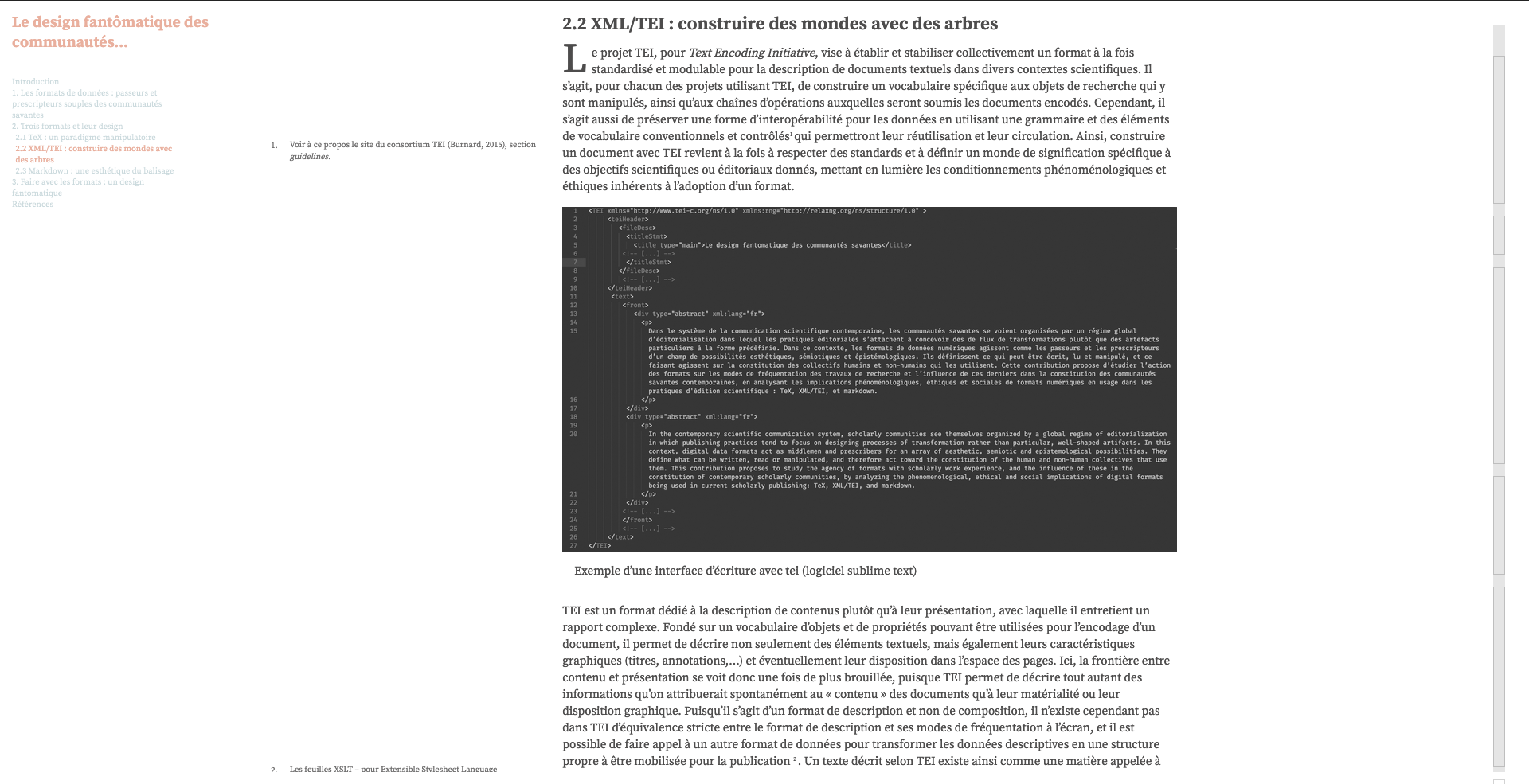

Du point de vue de son dispositif de lecture, la version web compagnon de Clues Anomalies Understanding se présente comme une pièce en trois colonnes qui fait usage d’un motif d’interaction web intitulé scrollytelling29 , à savoir un mode de lecture séquentiel dans lequel l’opération de défilement vertical des contenus par le lecteur déclenche un ensemble d’évènements à l’écran, tels que l’affichage d’une vidéo, l’apparition ou la mise à jour d’une visualisation, en correspondance avec la partie du texte en train d’être lue. Dans cette mise en page en trois colonnes, la colonne de gauche tient lieu de sommaire et fil d’Arianne pour la navigation dans l’espace de la page, la colonne principale présente un texte séquentiel identique à celui de la version papier de l’article, et la colonne de droite affiche un contenu contextuel qui dépend de la position du lecteur dans la page et/ou des actions de ce dernier (certains éléments du texte sont cliquables). Elle peut afficher divers type d’éléments : des images, des visualisations (frise chronologique, réseau de noeuds et de liens), des images, et des sites ou documents paginés entiers. La page web existe également sous une forme imprimable, qui reprend les différents éléments de contextualisation de l’article et les remet en page selon une logique séquentielle adaptée à un document paginé30 .

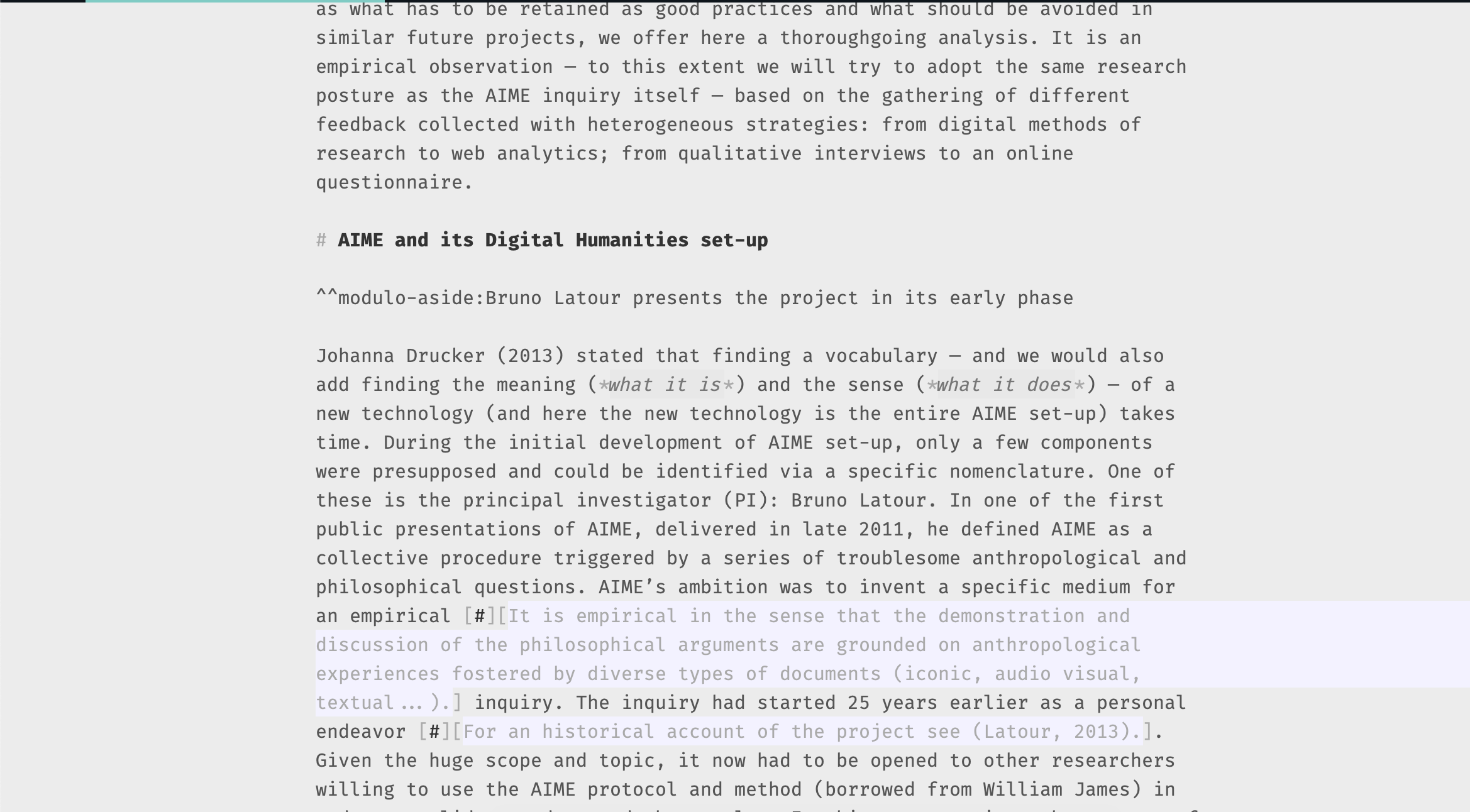

Du point de vue de son dispositif d’écriture, et dans la logique d’observation participante de mon terrain, Clues Anomalies Understanding a été écrit à huit mains par Donato Ricci, Christophe Leclercq, Bruno Latour et moi-même. Pour ce faire, en parallèle du design du site à proprement parler, j’ai fabriqué un module technique intitulé Modulo qui permettait d’amender et de modifier le texte, les références bibliographiques utilisées et les visualisations, à travers l’édition d’un fichier unique pouvant être écrit avec un éditeur de texte générique. Ce fichier unique a pu être mis à jour progressivement et collectivement pour conjuguer dans un même mouvement l’écriture en prose, la spécification des différentes visualisations, et la configuration des extraits vidéos et autres citations présentées dans le site. Par ailleurs, la légèreté du système alors utilisé – qui ne nécessitait pas de base de données, de serveur ou de logiciel d’édition spécifique, et consistait en une simple page web opérant la mise en forme depuis le navigateur des visiteurs grâce à la technologie javascript – a permis de mettre en place une méthode de travail itérative et organique dans laquelle l’évolution du site et de son design n’était pas dépendante d’une lourde infrastructure technique ou de compétences ingénieriques importantes.

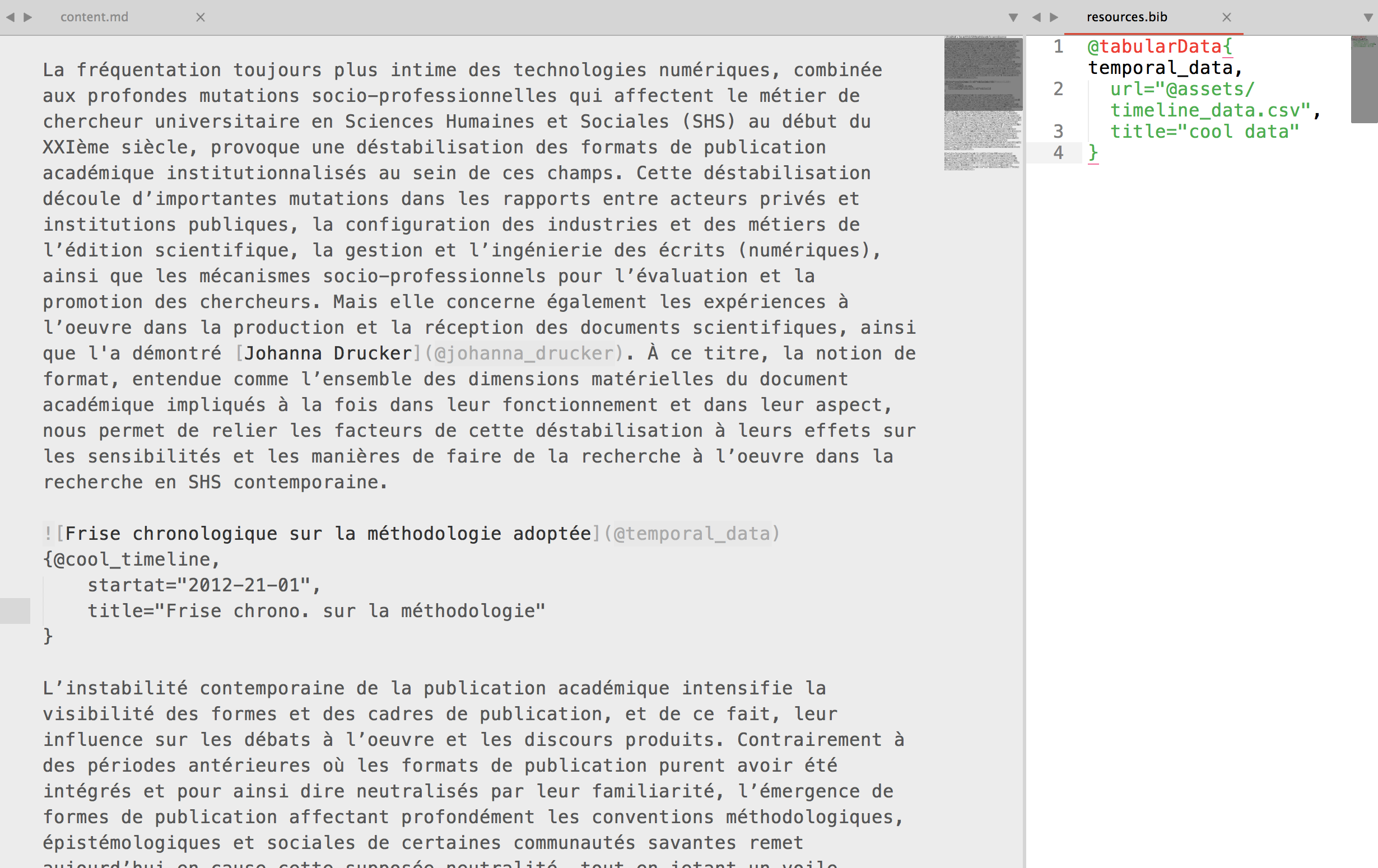

Ainsi, le projet de web companion répondait à la fois par son histoire et par son fonctionnement au projet EME, dont il tentait de reprendre un ensemble de propriétés et de les traduire pour une autre démarche et un autre contexte, redoublant ainsi sur un autre mode le geste de dérivation effectué lors de l’atelier Open AIME. Sur cette base, dans la double perspective d’équiper la publication de la présente thèse et de diffuser de telles méthodes auprès d’autres chercheurs, j’ai formulé le projet de formaliser cette expérimentation via un modèle de données explicite, puis de la décliner en un ensemble de modules techniques interopérables, puis, plus tard, de la faciliter grâce à des logiciels spécifiques d’écriture et d’édition. Cette stabilisation allait trouver le nom de Modulo, puis plus tard de Peritext.

L’échec de stabilisation de pratiques expérimentales via l’adaptation de formats de données existants

La première bibliothèque de code dérivée de l’article « Clues Anomalies Understanding » fut intitulée Modulo et publiée en 2015 sur la plateforme de partage de code github (de Mourat, 2 novembre 2015/2015). Elle consistait à interpréter un fichier de texte brut composé avec les formats établis markdown (pour l’écriture des parties en proses de l’article) et JSON (pour la spécification des visualisations de l’article) pour produire le site web existant.

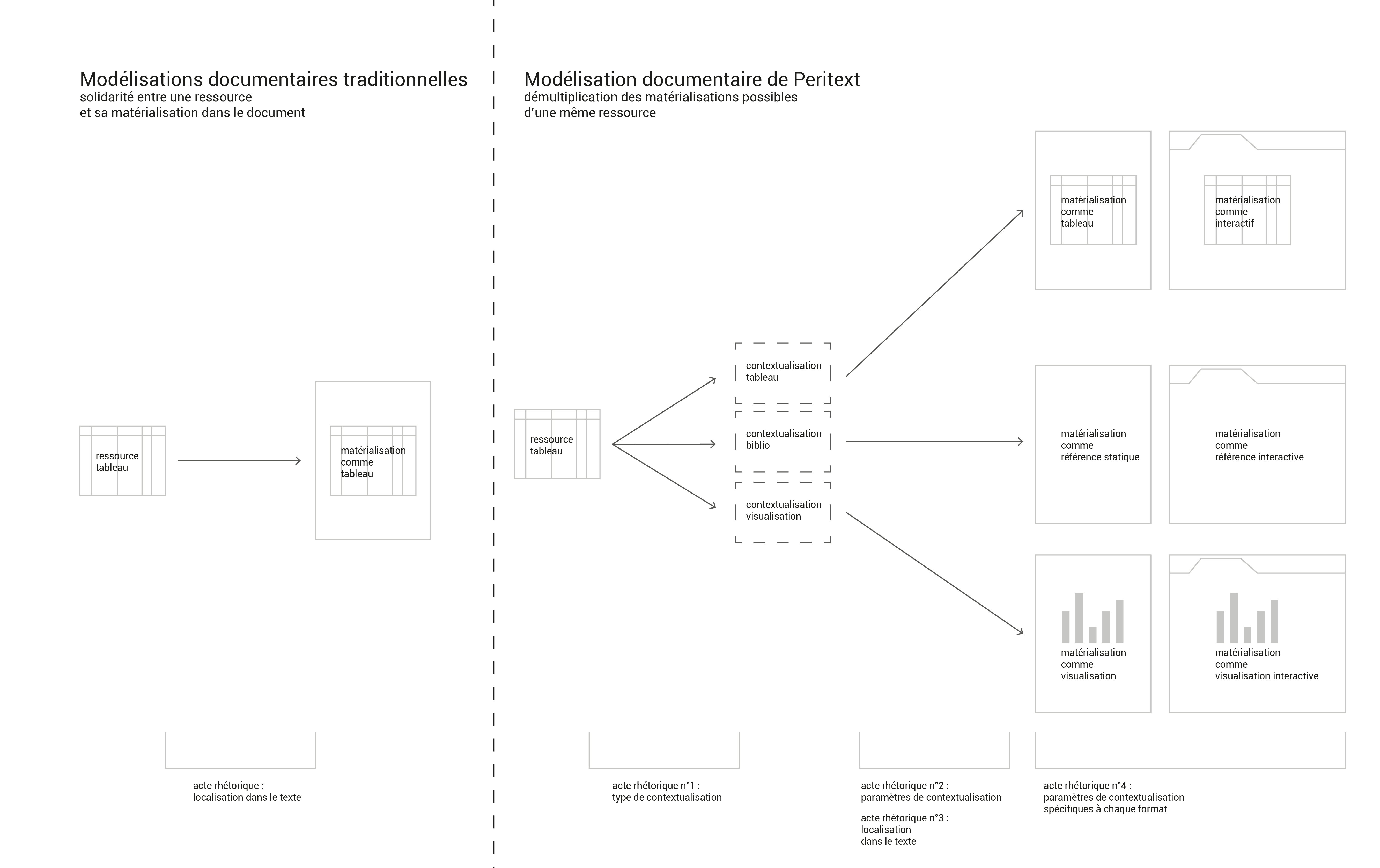

L’écriture de l’article fut également l’occasion d’expérimenter d’autres systèmes d’écriture plus conventionnels pour l’écriture scientifique, utilisant notamment XML et LaTeX. Peu adaptés à la dimension web visée par le projet initial, ces expérimentations permirent néanmoins de faire évoluer l’expérimentation dans le sens d’un nouveau format d’écriture reprenant partiellement ces formats dominants, en utilisant le format de définition des références bibliographiques associé au format LaTeX (intitulé BibTeX), et le mêlant avec le format markdown utilisé pour l’écriture de la prose. L’idiome hybride utilisé pour l’écriture de l’article fut ainsi progressivement stabilisé dans l’optique de créer une méthode d’écriture propre à être réutilisée et appliquée à la génération de sites web, mais également de documents pour liseuses numériques au format.epub, et de fichiers.pdf propres à l’impression, répondant ainsi à la dimension polymorphique et multi-support au centre des méthodologies du projet EME. À partir de ce projet, mes activités ont ensuite consisté à effectuer le design d’un format de données éditorial permettant de manipuler dans le texte la représentation de figures complexes tels que des visualisations de données, des extraits audiovisuels et autres éléments avancés convoqués par les documents.

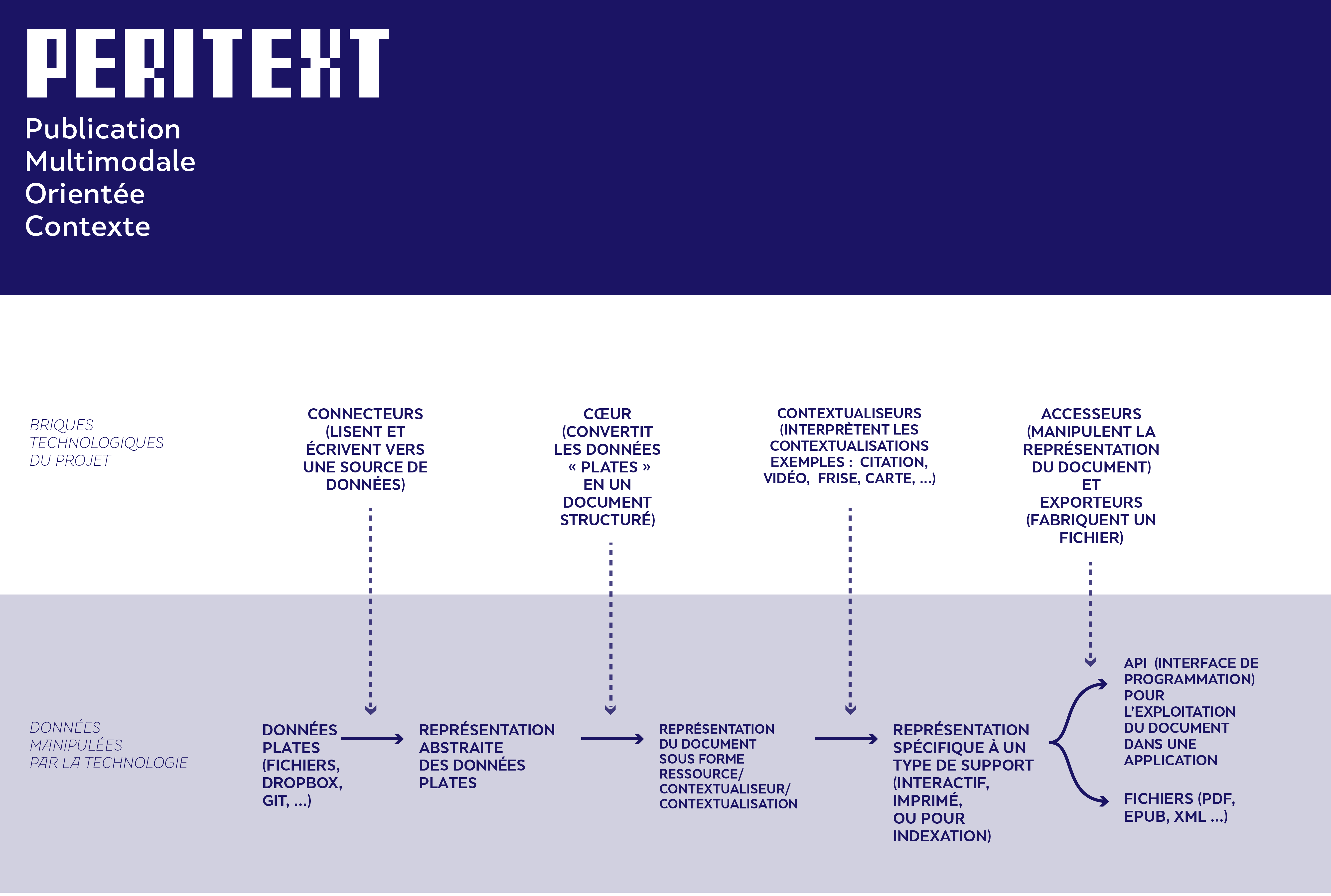

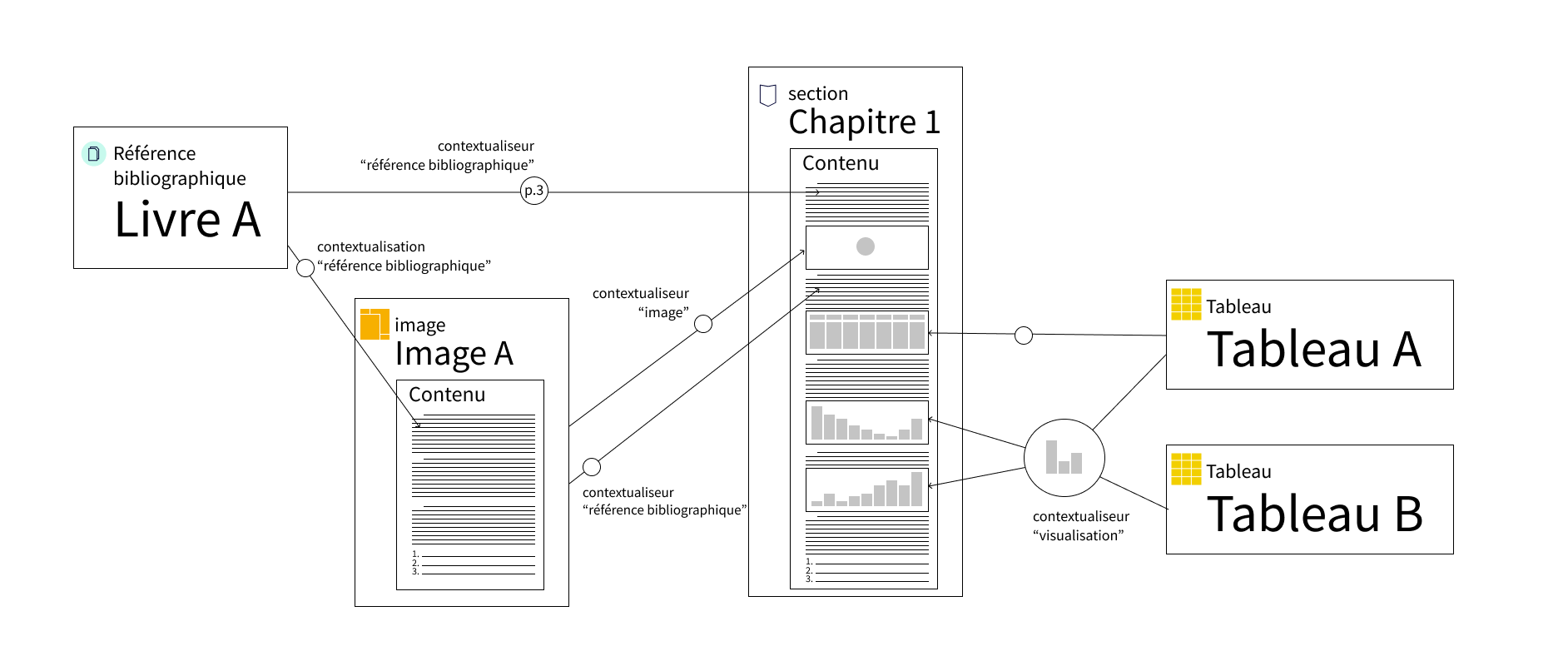

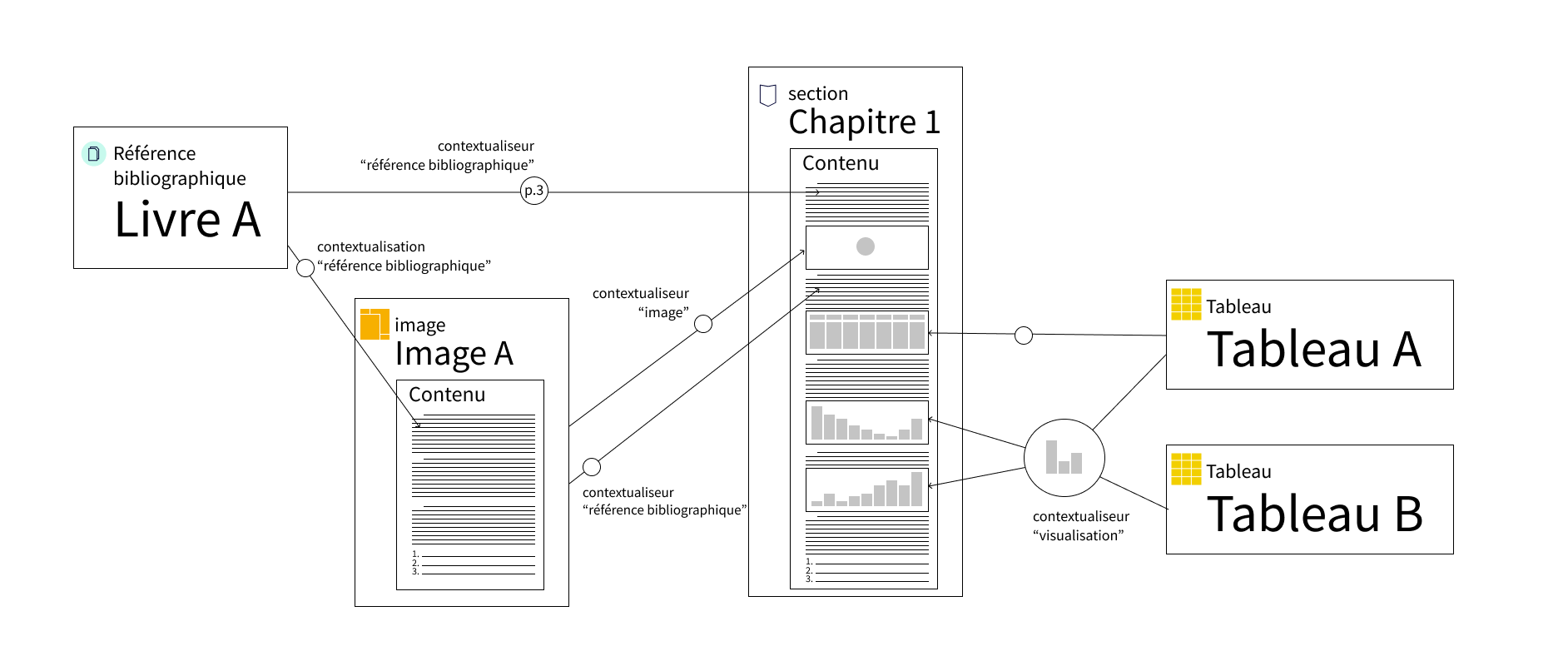

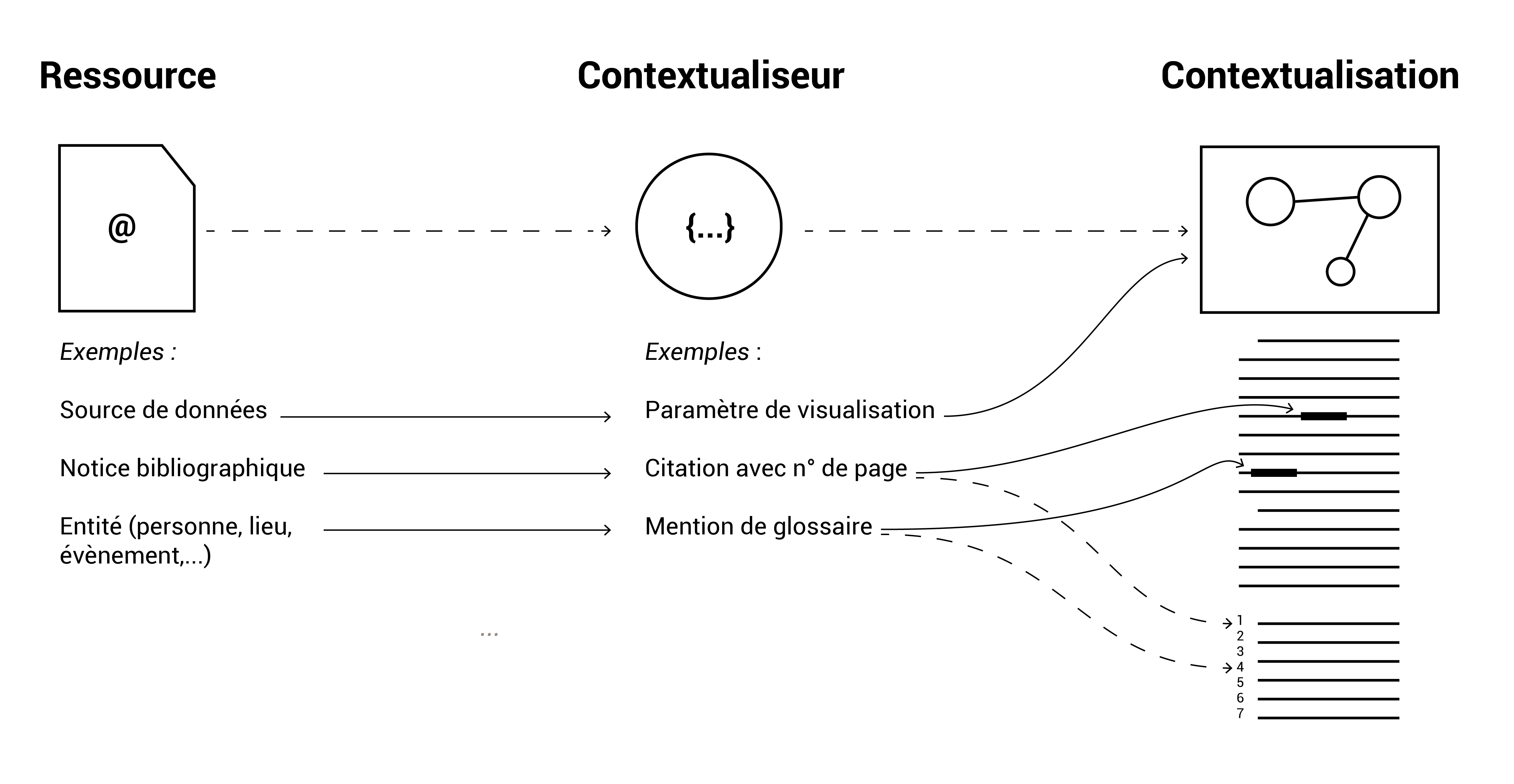

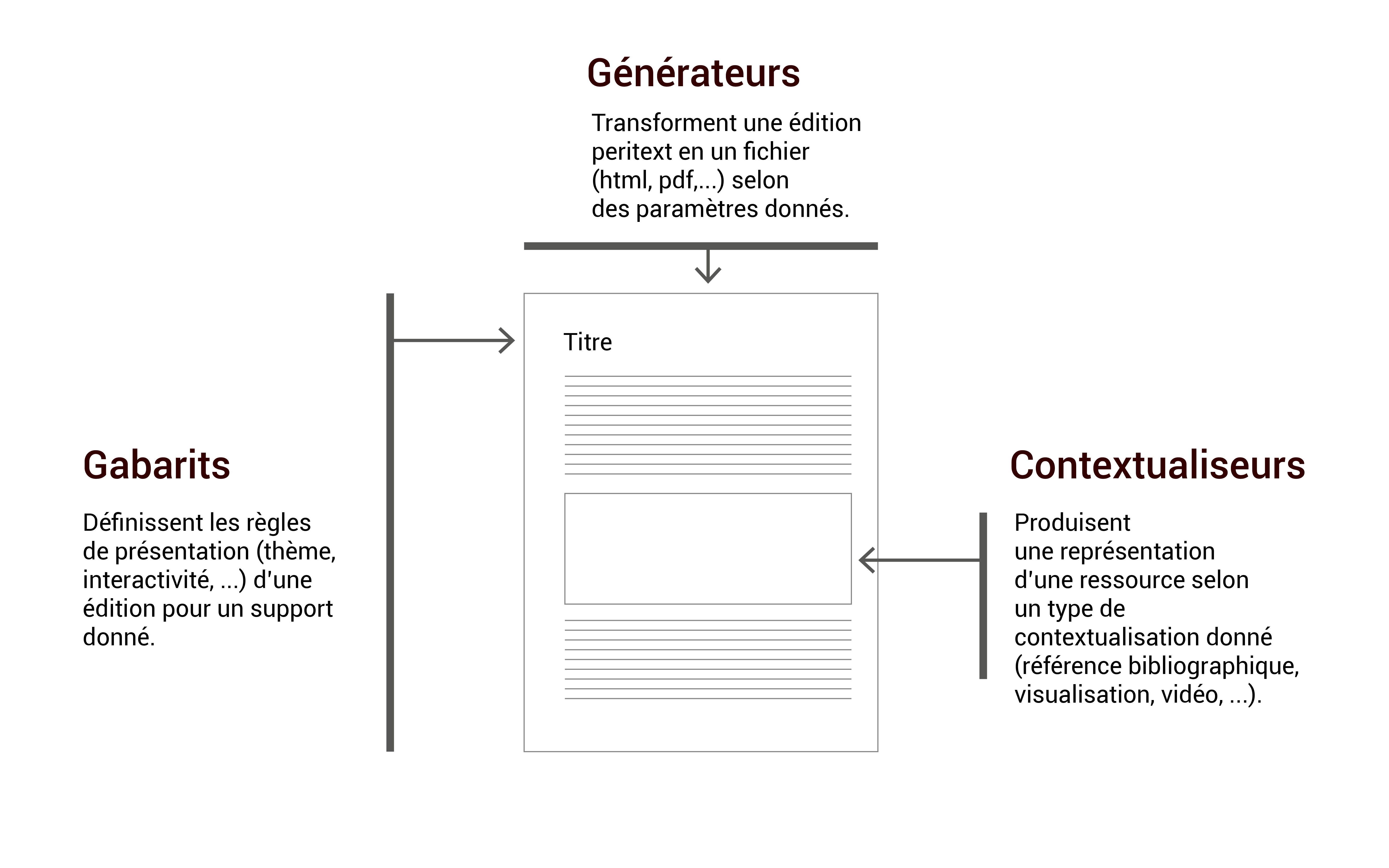

À partir du modèle d’écriture alors imaginé, le premier Peritext fut développé comme une série de modules techniques articulés par une structuration des données commune, et aptes à être mobilisés de manière coordonnée ou autonome en fonction de différents projets de conception éditoriale. Dans le scénario de travail de cette version, un ensemble de fichiers markdown, bibtex et de dossiers se voyait édités par les auteurs, éditeurs et designers31 , puis interprété au moyen de modules dits connecteurs. Enfin, au moyen de contextualiseurs puis de renderers, ces contenus étaient mis en forme et transformés en fichiers propres à la publication – qu’il s’agisse de fichiers.pdf pour l’impression, de fichiers.epub pour liseuses numériques, ou de fichiers.html permettant la publication de sites web statiques.

Conjointement à ce projet de conception autorisant de nouvelles pratiques d’écriture au plus proche des matériaux, le système Modulo, qui fut rapidement renommé en Peritext, fut également développé dans l’optique de ne pas négliger la rigueur documentaire et technique requise par les normes d’édition scientifique. Ainsi, les premières versions du projet s’attachèrent notamment à automatiser la génération de documents web abondamment documentés au moyen de la norme de définition de métadonnées DublinCore (« Dublin Core Metadata Initiative », 1995) ; mais également à permettre la compatibilité de ces mêmes documents avec des logiciels de gestion de bibliographie tels que Zotero via l’encodage des références bibliographiques mobilisées dans les pages32 , et enfin l’utilisation de formats de microdonnées à l’intérieur des contenus facilitant une indexation précise des contenus produits par les moteurs de recherche généralistes et spécialisés33 .

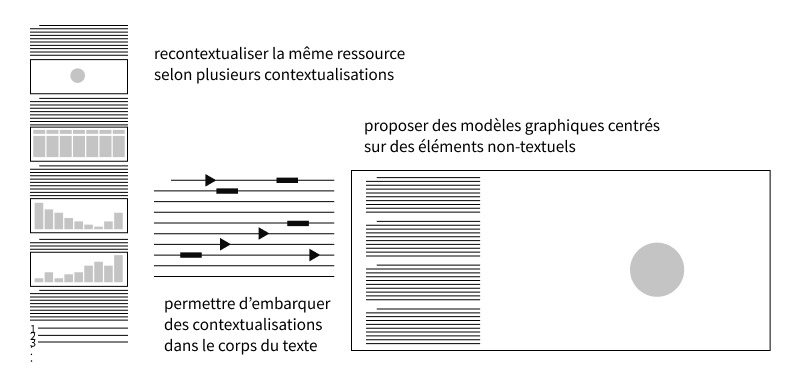

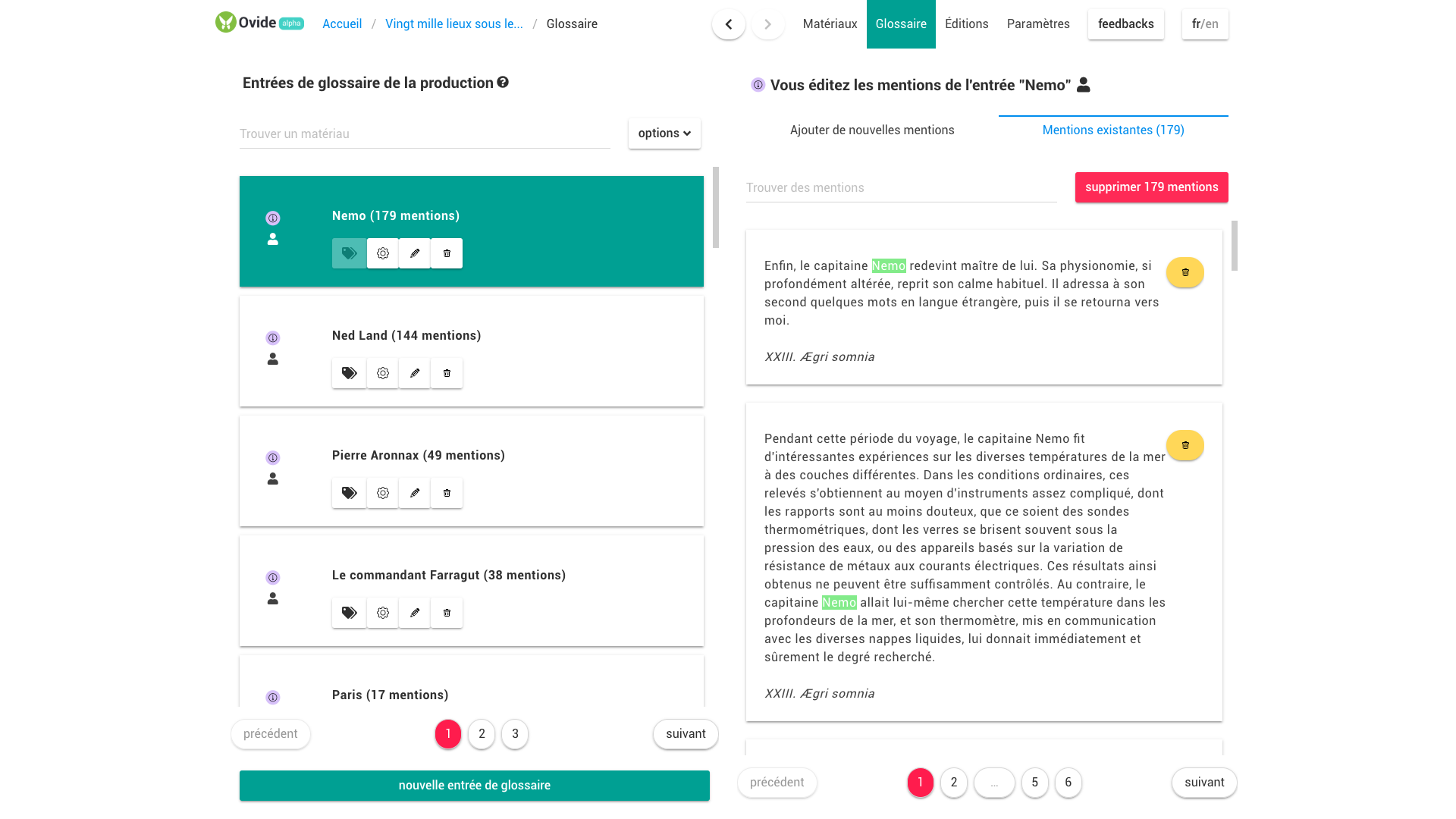

Parallèlement aux développements techniques de Peritext, les mécanismes de lecture et de navigation mis en place dans l’article numériques furent stabilisés. Leur adaptation à des échelles de contenus plus importantes – celles d’une monographie ou d’une thèse de doctorat – conduit à stabiliser les dispositifs expérimentés précédemment, mais également à en expérimenter de nouveaux comme la génération d’index numériques permettant de naviguer dans les différentes mentions d’un terme ou d’une personne. La rédaction de la présente thèse fut le premier lieu d’expérimentation de tels essais.

Le développement du module technique mis en place pour l’article « Clues Anomalies Understanding » a été l’occasion de rejouer une partie de la méthode expérimentée dans l’EME, mais aussi d’en expérimenter certains des points aveugles, d’abord en termes d’articulation entre dimensions techniques et sociales. Ainsi, le système mis en place a permis de questionner le caractère centralisé et techniquement lourd d’une infrastructure telle que celle mise en place pour l’Enquête, en proposant à la place une technologie plus légère à mettre en place et à faire évoluer. Ensuite, alors que les éditions numériques de l’EME se présentaient comme une forme de « boîte noire » pour le web, nécessitant la création d’un compte pour être consultées et ne respectant pas les normes techniques en vigueur concernant la documentation et l’indexation des publications scientifiques en ligne, j’ai cherché dans un premier temps à développer des moyens de répondre aux contraintes techniques de manière automatisée afin de pouvoir plus librement aborder les aspects au centre la publication-comme-enquête. Des bases étaient alors posées pour la conduite de nouvelles expérimentations, et l’instauration d’un espace plus stable pour de futures pratiques de collaboration entre designers et chercheurs.

L’ensemble des éléments constitutifs de cette première version furent documentés sur une page wiki accessible à l’édition (de Mourat, 2016), puis présentée et utilisée pour quelques expérimentations avec des chercheurs du médialab Sciences Po et des designers. Le projet fut exposé à la biennale de design graphique de Chaumont en 2017 (Philizot & Martin, 2017).

Reconstruire une infrastructure pour les pratiques d’écriture, d’édition et de design dans les SHS

La troisième étape conduite à partir des expériences de dérivation du dispositif éditorial de l’EME a été concentrée sur le développement d’interfaces d’écriture spécifiques et la mise au point minutieuse d’un modèle de données stable. En effet, je me suis assez rapidement heurté aux limites du bricolage que constituait le système d’écriture du premier Peritext fondé sur les formats existants markdown et bibtex. Plusieurs expérimentations et présentations auprès de chercheurs et de designers ont révélé que l’écriture avec ce dernier s’avérait lourde et complexe, et de plus que les bénéfices apportés par le système n’étaient pas suffisamment supérieurs au coût d’apprentissage des langages concernés pour que le système soit vraiment adopté. En outre, il était difficile de représenter les structurations complexes que demandait la description d’objets élaborés tels que des visualisations de données, ou encore de manipuler le format bibtex de manière satisfaisante au moment de l’écriture, au-delà du renseignement de références bibliographiques auquel ce format était initialement dédié.

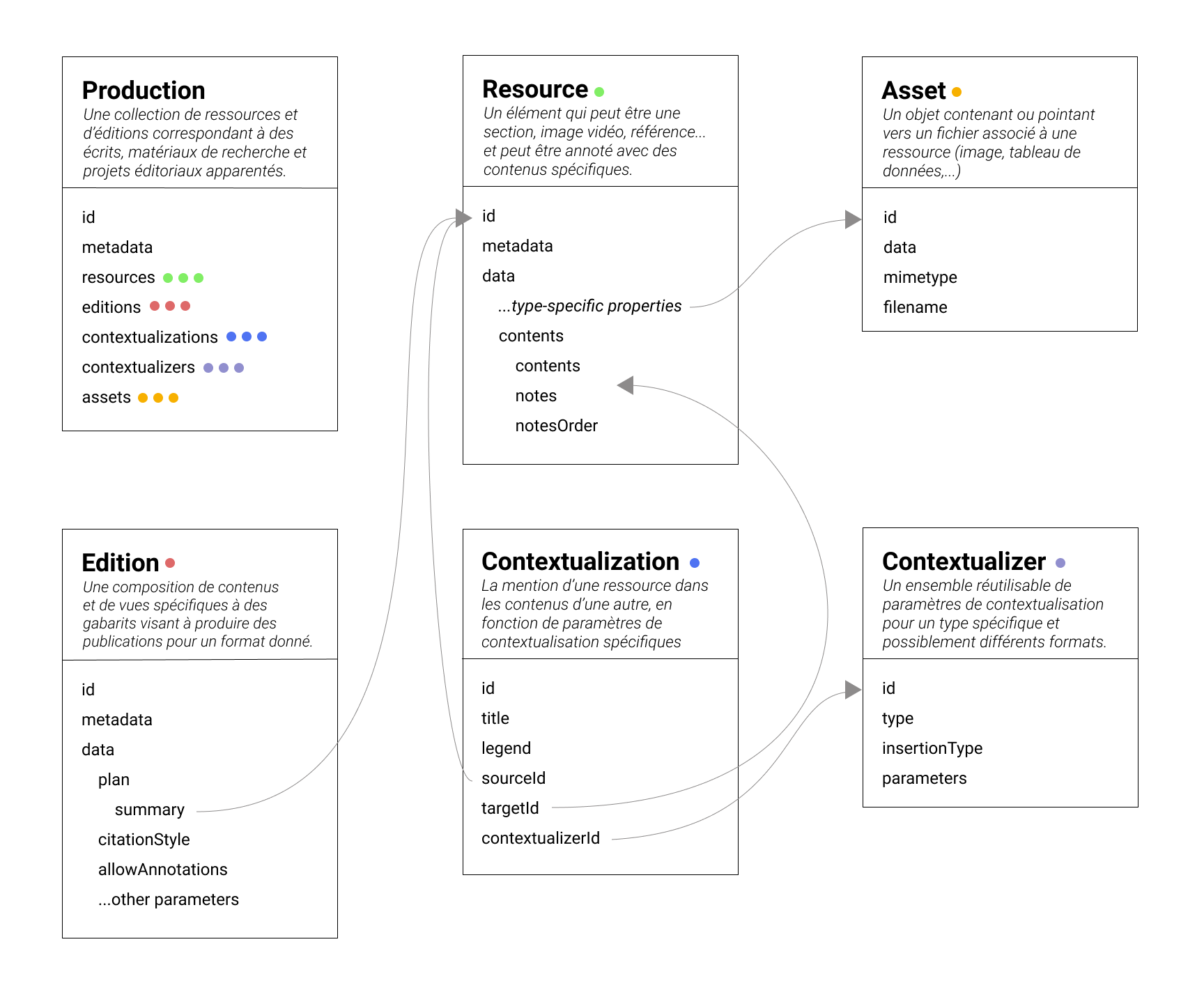

C’est alors que la création d’un système plus spécifique s’est présentée comme une possibilité risquée mais justifiée dans le contexte d’expérimentation qui était le mien. D’abord, un modèle de données sous la forme d’une série d’objets a été développé – il sera décrit dans la suite de ce chapitre – et les formats de données associés à l’édition initialement utilisés – bibtex et markdown – furent abandonnés au profit du format JSON, plus adapté à la formulation de relations complexes, et faisant office de format d’échange standard dans les environnements web dans lesquels les modules du projet étaient de plus en plus mobilisés. En parallèle, je me suis engagé dans le développement d’une interface d’écriture spécifique permettant d’éditer visuellement des documents de recherche complexes, et notamment de basculer entre plusieurs modes de prévisualisation de différentes « intentions d’écriture » selon les types de supports – web, imprimé, liseuse.

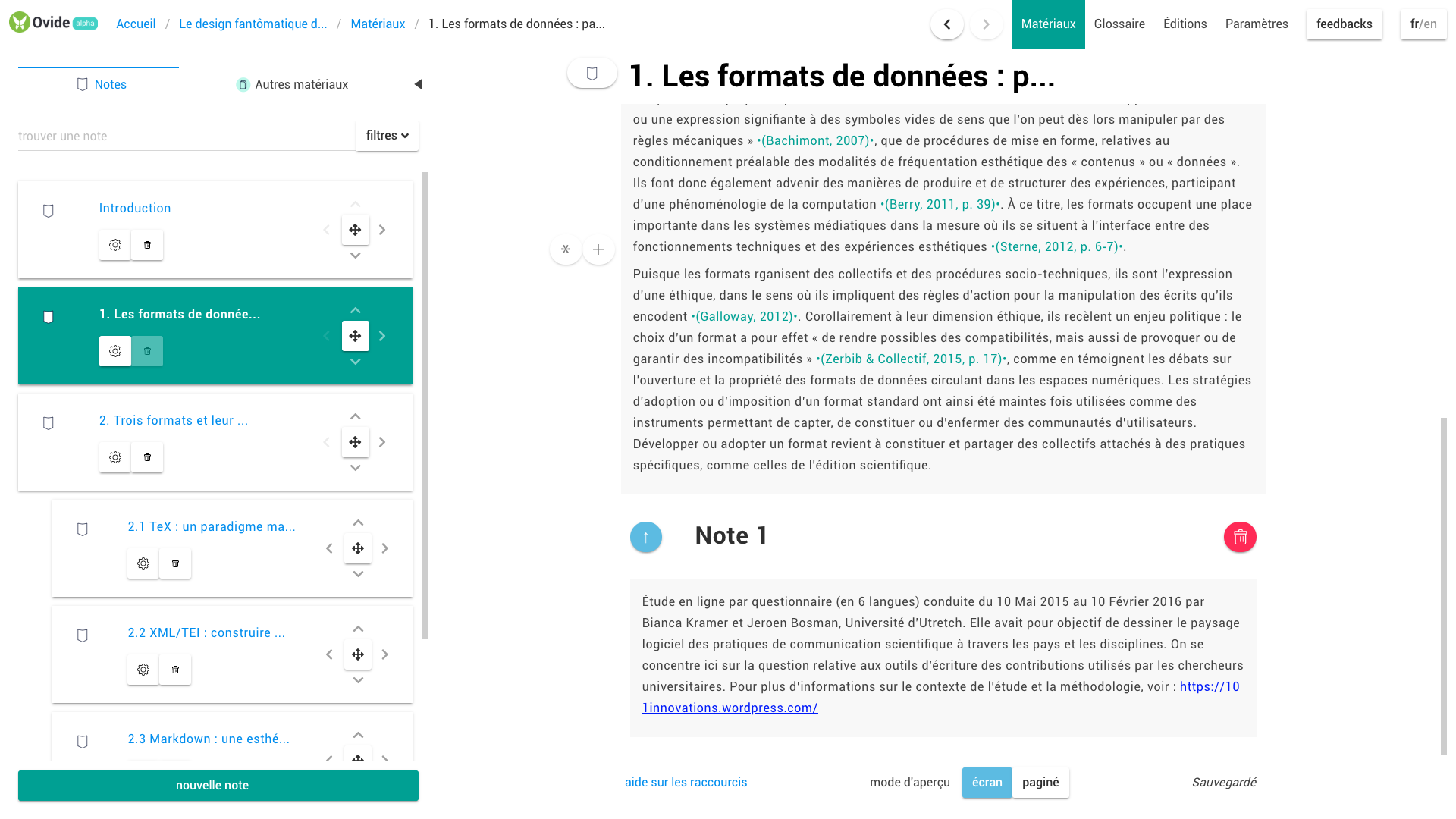

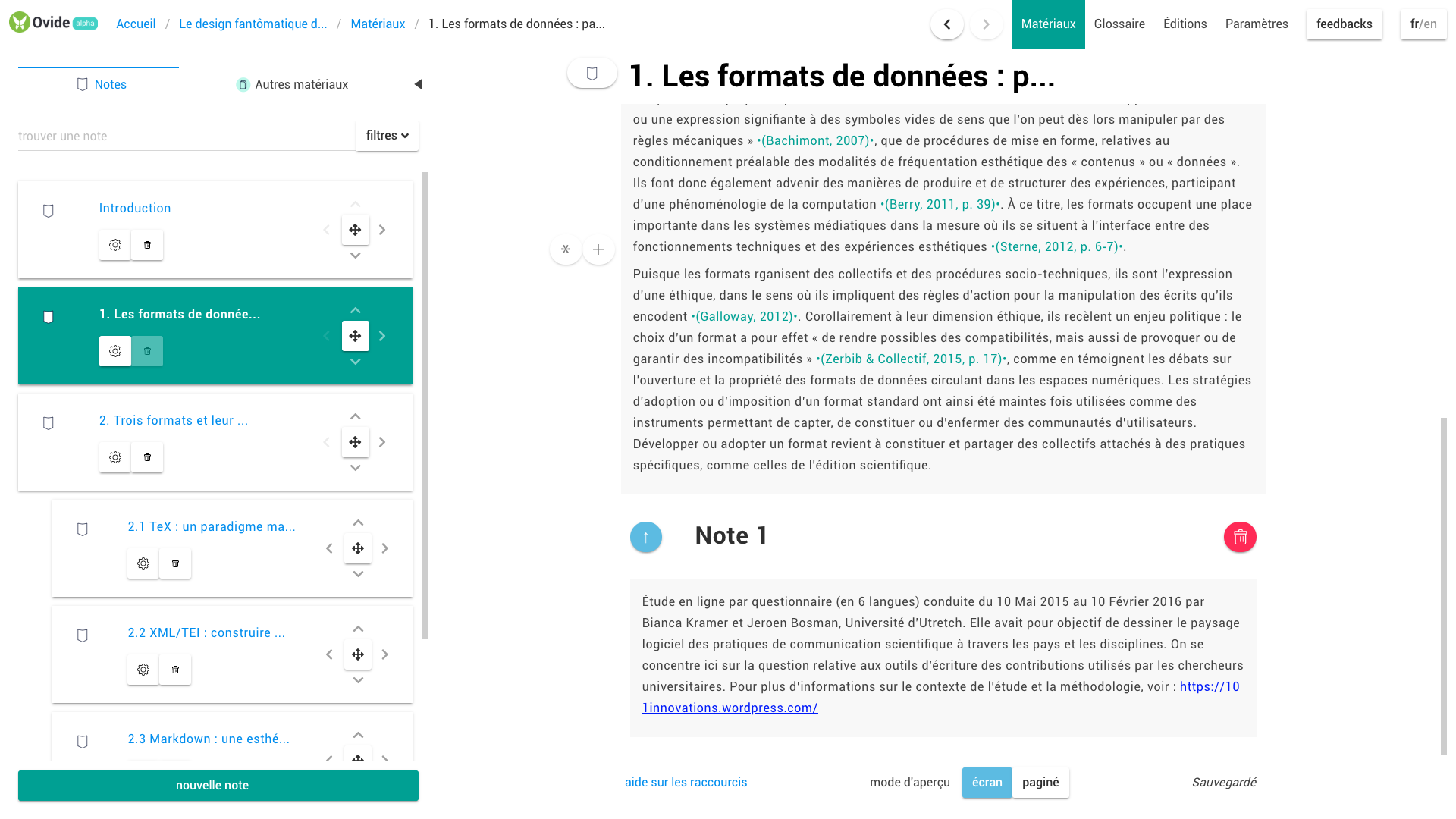

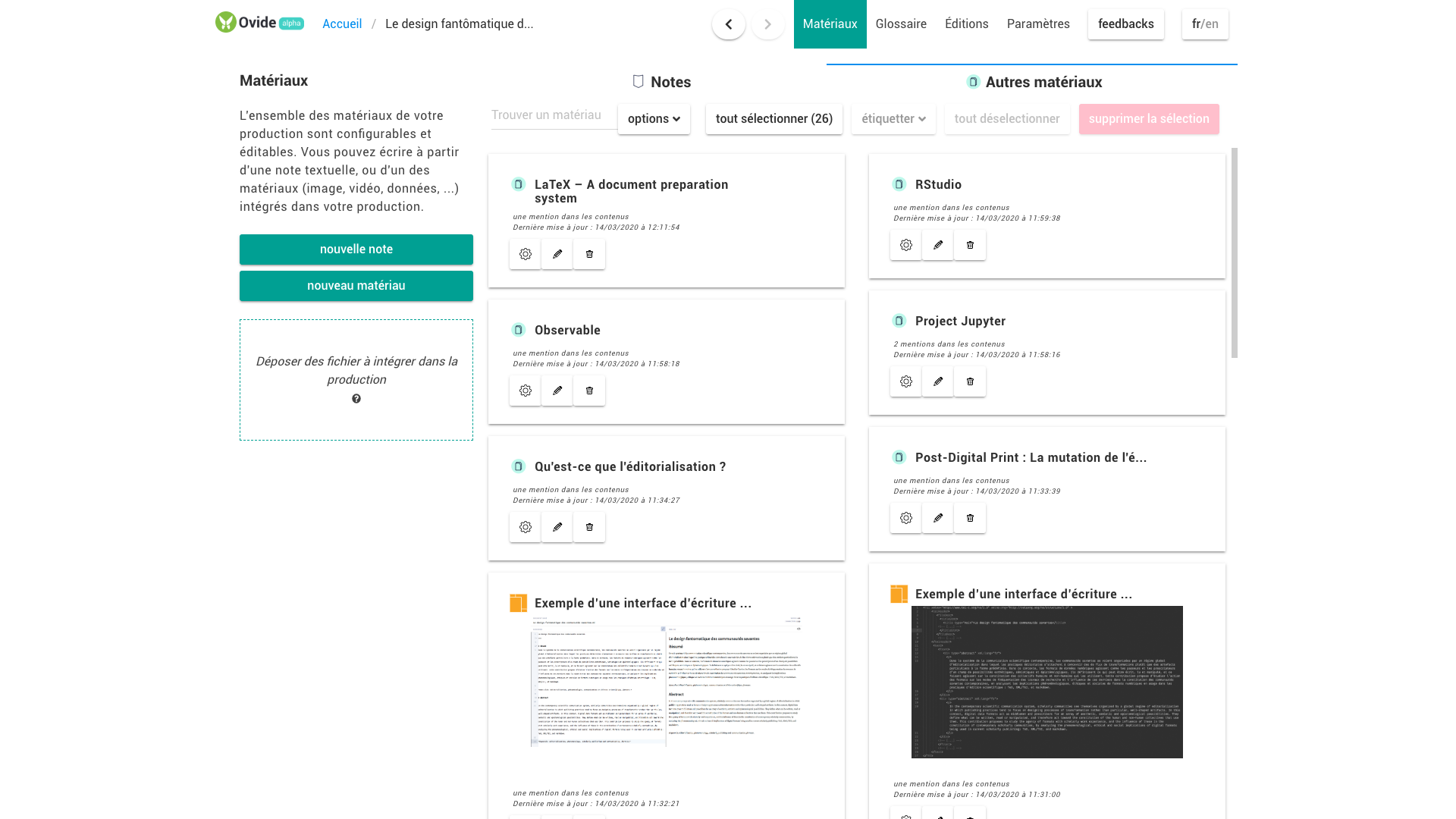

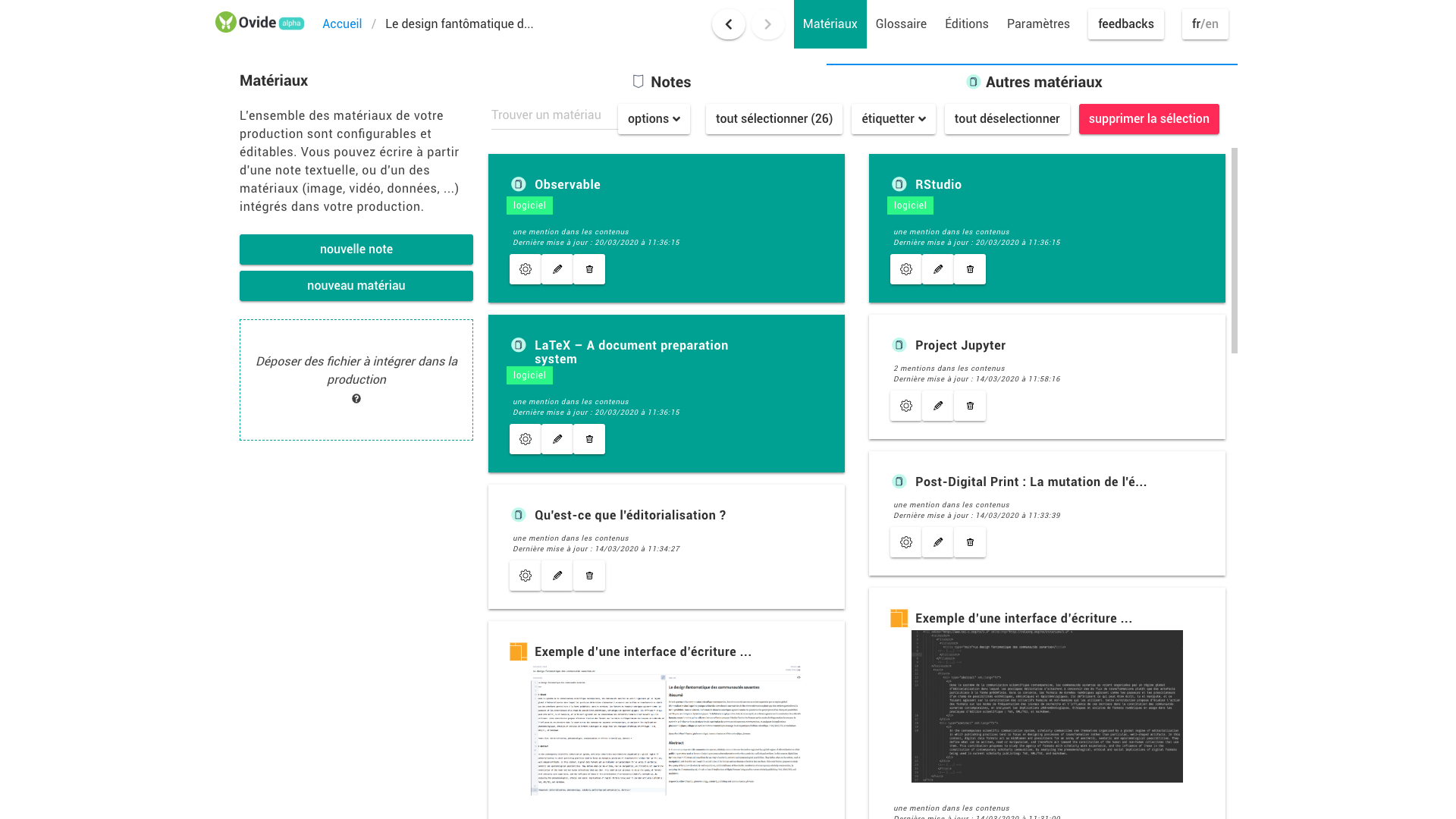

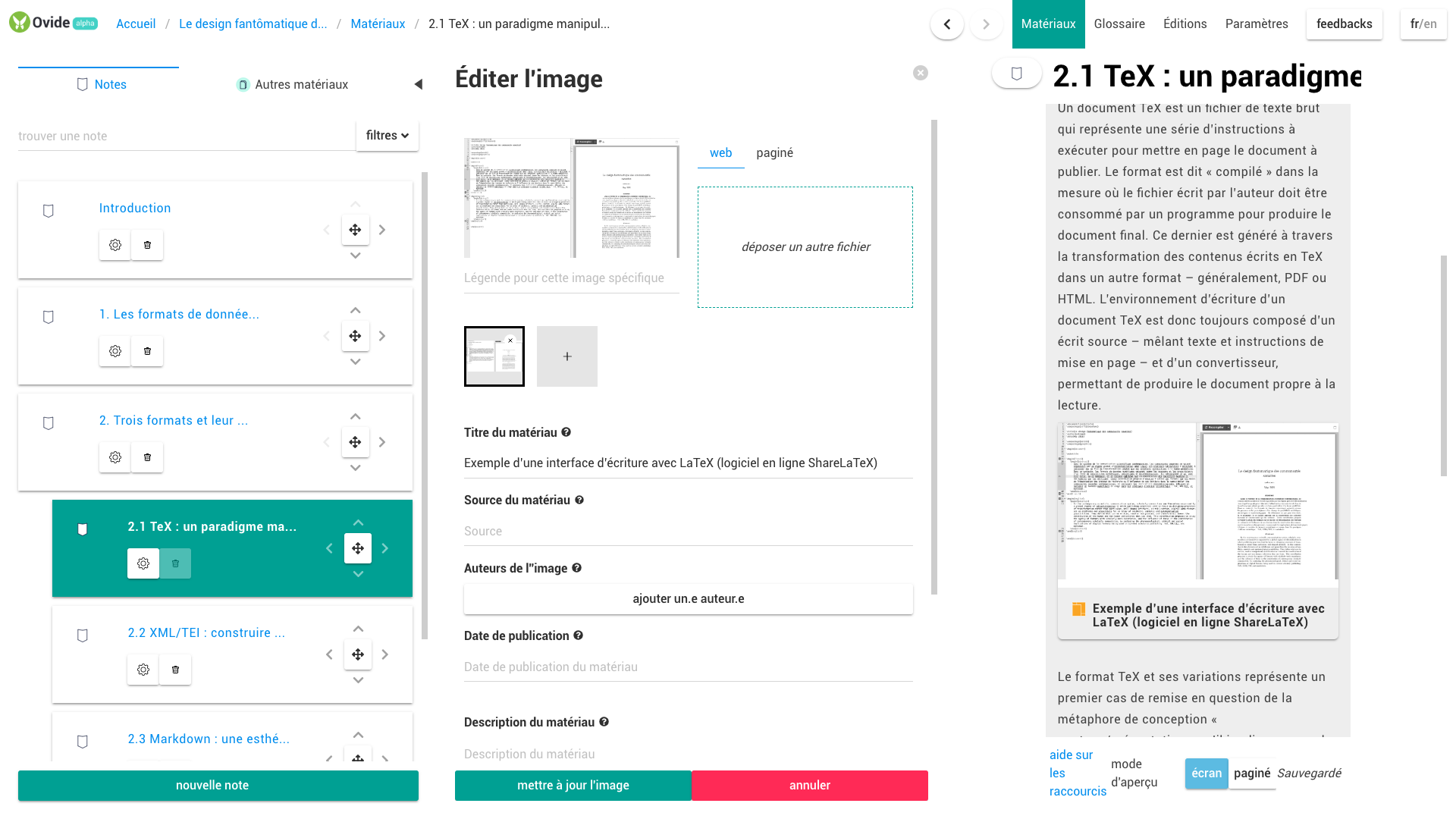

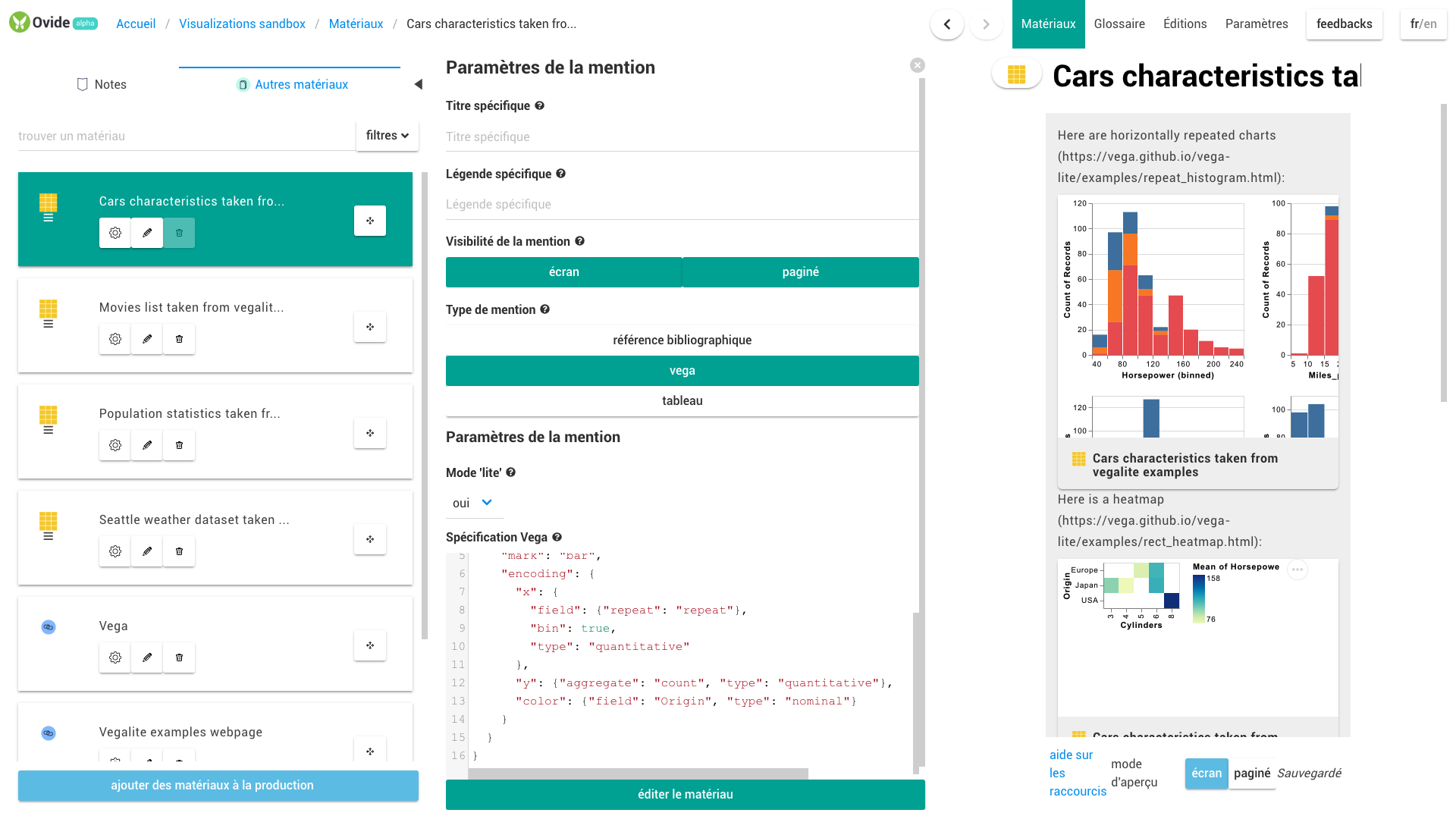

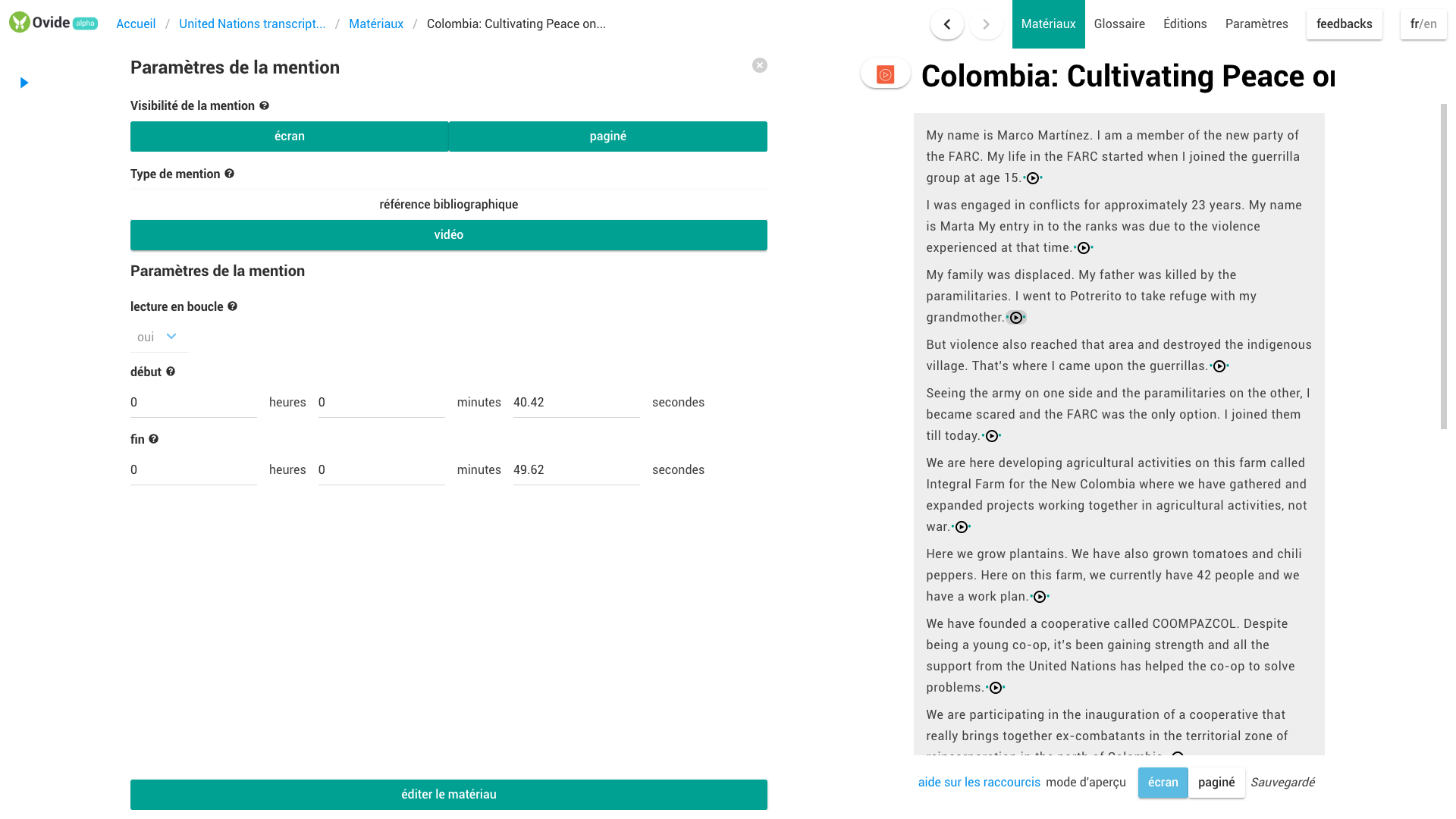

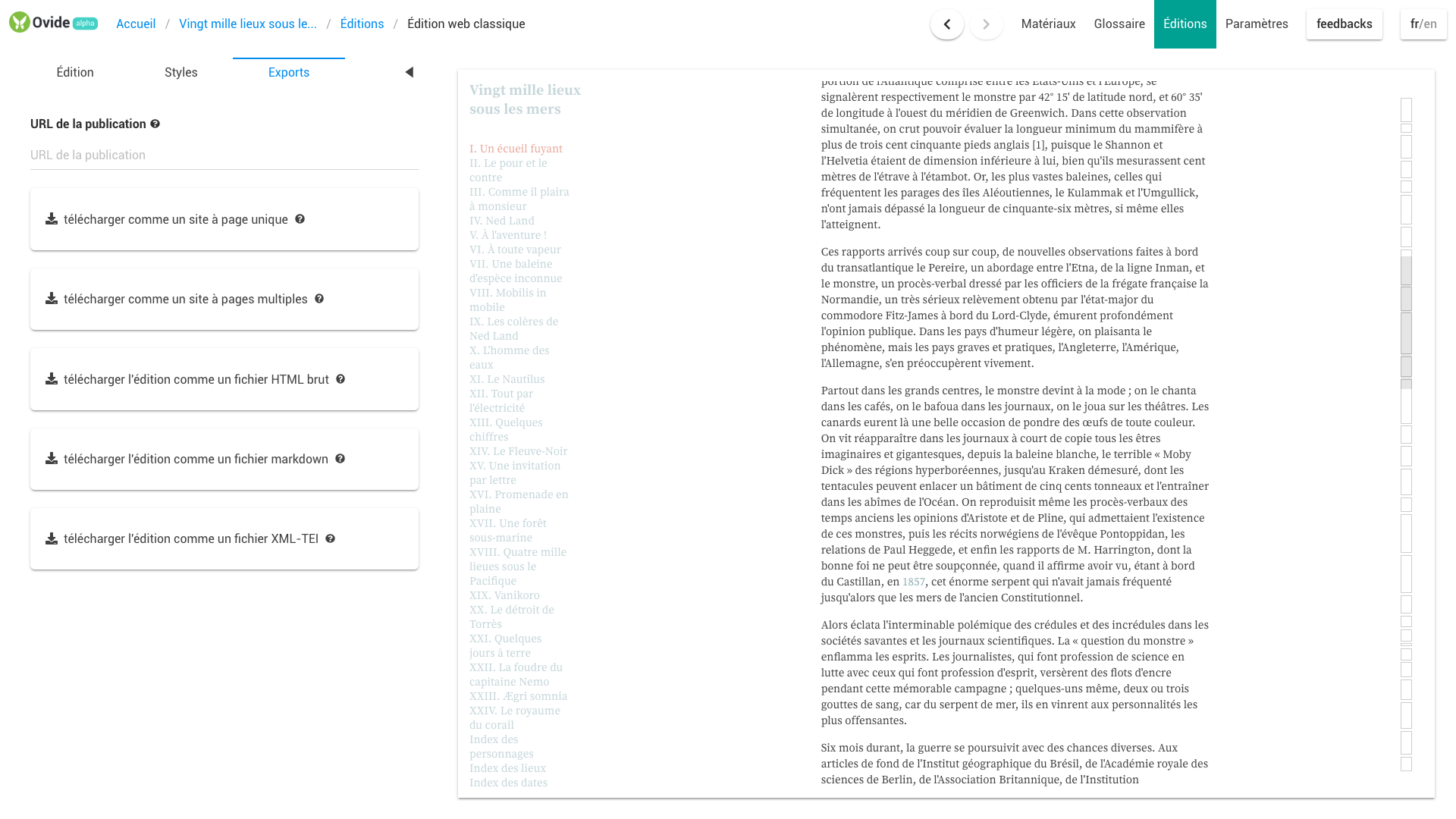

À partir de 2016, les différentes itérations et expérimentations de Peritext furent donc progressivement stabilisées en un ensemble cohérent et partageable comportant un schéma/format de données, un ensemble de bibliothèques de code interopérables, et une application d’édition se présentant sous la forme d’un service et ligne et d’un logiciel de bureau intitulé Ovide  . Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.

. Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.

. Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.

. Ovide est disponible – comme le logiciel Dicto décrit précédemment – comme une application autonome fonctionnant en ligne ou sous la forme d’une application de bureau. Ce logiciel a fait office d’outil d’écriture et de composition de la présente thèse, lieu d’une nouvelle situation d’articulation entre format d’écriture, format éditorial et format de données – en même temps que son développement a agi comme la démonstration des possibilités du modèle de données Peritext.Les pratiques de recherche engagées durant le temps de ma recherche doctorale ont alors dialogué avec des pratiques professionnelles dans lesquelles j’ai été impliqué en tant que designer d’interfaces et développeur. D’abord, j’ai été conduit à effectuer une simplification du modèle de données Peritext dans le cadre du programme de recherche Formation par la cartographie des controverses à l’analyse des sciences et techniques (FORCCAST) au sein l’équipe du médialab de Sciences Po. Dans ce contexte, j’ai été le designer et le développeur principal d’un logiciel collaboratif intitulé Fonio34 visant à permettre l’édition collective de dissertations numériques pour des étudiants en Sciences Humaines et Sociales. Ce dernier propose un modèle de données (et une interface d’écriture) légèrement moins complexe que celui de Peritext, car dédié exclusivement à la réalisation de sites web combinant une forte structuration documentaire, et des possibilités avancées de design et d’intégration de matériaux divers. Avec Fonio, de nombreux étudiants35 ont eu l’occasion de s’approprier ce format d’écriture et de publication pour en faire le cadre de nouvelles expérimentations à leur degré de compétence, mobilisant parfois le logiciel pour produire des sites web semi-finis qu’ils ont ensuite repris au moyen d’autres outils.