Chapitre 4. Les formats de publication à l'épreuve d'une écriture en public : le cas de l'Enquête sur les Modes d'Existence

Nous venons ici pour vous offrir ce texte, avec à l’esprit l’importance de la négociation qui nous réunit tous. Ce texte a beaucoup de valeur pour nous. Nous comptons d’autant plus sur vous pour le remanier. Il est le résultat d’un travail collectif considérable, entrepris depuis plusieurs années. C’est un étrange exercice auquel nous allons nous livrer. Nous proposons de nommer cela diplomatie, néanmoins personne ne nous a mandatés, il n’y a pas de camps. C’est donc une sorte de diplomatie interne que nous proposons. En bons diplomates, commençons par nous présenter. En effet, nous présenter avec politesse, avec civilité, c’est aussi affirmer qu’il est certaines choses auxquelles nous sommes vraiment attachés sans bien savoir les définir. C’est là l’objet incertain de la conférence qui va nous réunir. (Boulanger et al., 2014)

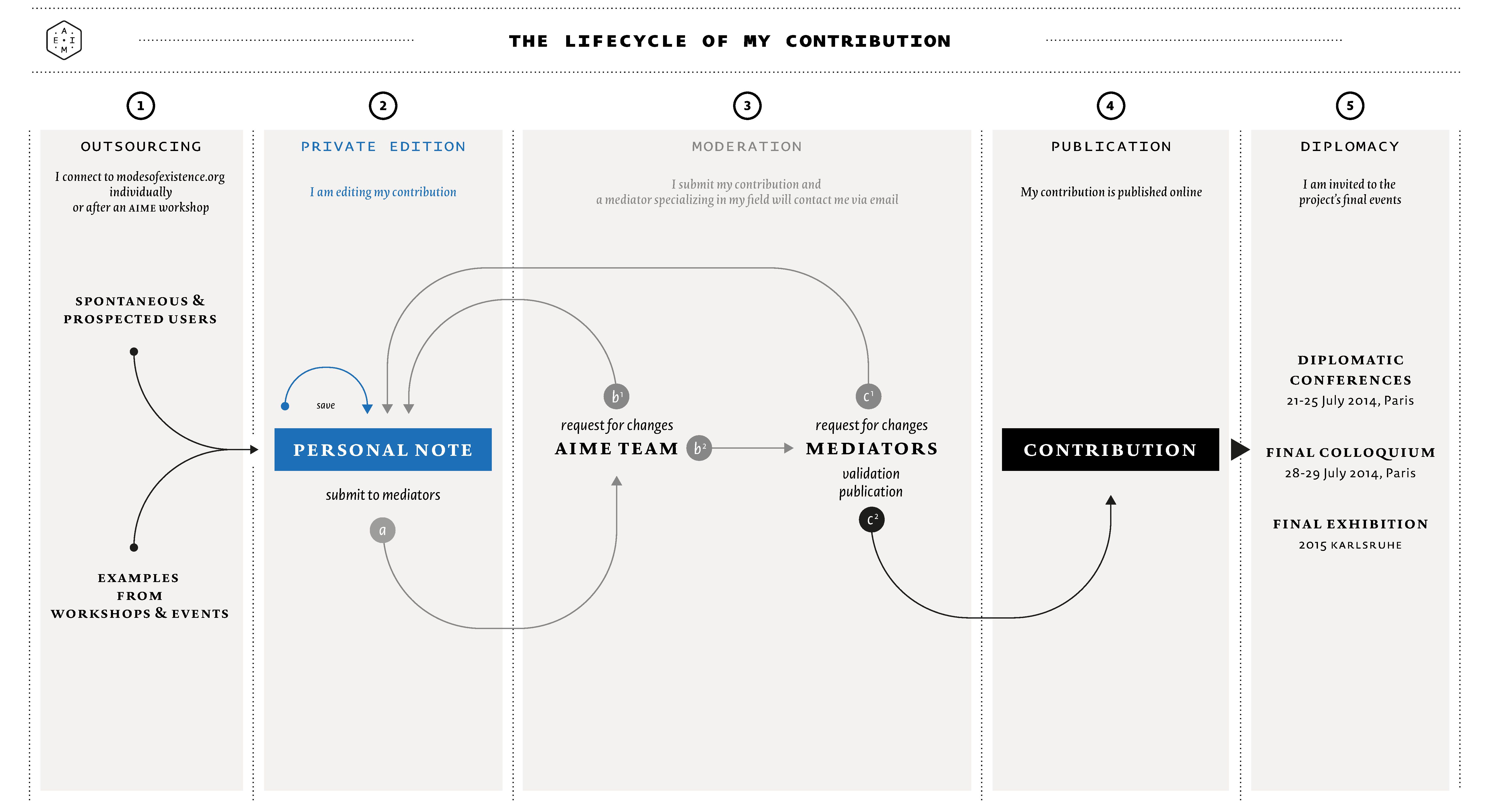

Par une chaude semaine de juillet 2014, un collectif de vingt-quatre philosophes, anthropologues et autres chercheur.e.s en sciences sociales se retrouve dans les locaux du Centre de Sociologie de lʼInnovation (CSI) de lʼÉcole des Mines, 60 Boulevard Saint-Michel à Paris. Ils sont réunis pour écrire collectivement un texte de philosophie empirique. Alors que le principe même d’une écriture collective est rare dans le champ de la philosophie et des SHS en général, l’entreprise est doublement ambitieuse dans la mesure où chacun des vingt-quatre co-auteurs est appelé, au-delà de l’apposition de sa signature, à participer effectivement à l’écriture et à ratifier le texte final malgré les désaccords et divergences de points de vue importantes qui ne manqueront pas d’émerger à l’intérieur du collectif. Le document à produire est labellisé à l’avance : il sera appelé « Specbook » (pour « livre de spécifications »). Il proposera un mode d’emploi philosophique permettant aux « Modernes » de mieux se présenter à eux-mêmes, aux autres peuples, et finalement, à « Gaïa », dans le contexte de la crise environnementale du début du XXIème siècle. Tous devront le signer. Il sera écrit en une semaine. Outre ses finalités propres, il devra faire office de conclusion provisoire au projet Enquête Sur les Modes dʼExistence initié par le philosophe et anthropologue Bruno Latour, élaboré depuis les locaux du laboratoire médialab de Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume, et ayant impliqué un grand nombre de participants dans la conduite d’une démarche d’enquête collective articulée par une diversité de rencontres physiques, d’ouvrages imprimés, et de dispositifs contributifs de publication numérique.

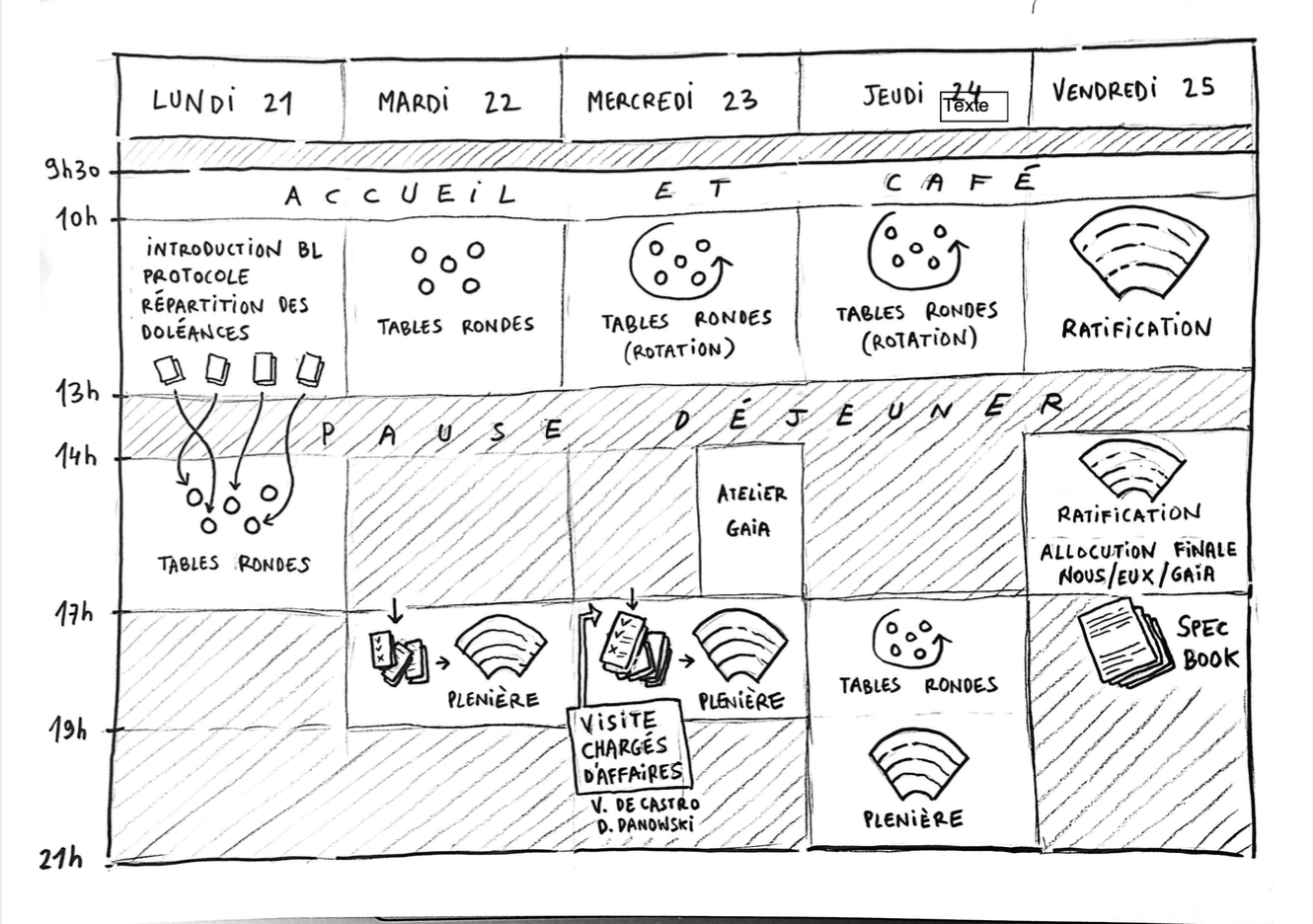

Cette semaine de travail aboutira effectivement à la production chorale d’un curieux texte à mi-chemin entre manifeste philosophique et déclaration diplomatique (Boulanger et al., 2014). Mais elle sera également le théâtre d’un âpre processus de négociation. En effet, les enjeux sont importants et promettent de susciter des discussions animées, puisque l’objectif de cette semaine, quelque peu ambitieux, est de produire un texte offrant une forme de redéfinition de l’expérience des Modernes. La séance de travail est par ailleurs contrainte par la perspective dʼune séance de débats publics autour du texte, programmée pour le lundi 28 Juillet 2014, deux jours après la fin de la rédaction du document. Le texte devra à cette occasion être présenté par les auteurs à un public de chercheurs et d’étudiants. Il sera reçu par des « chargés d’affaire » qui endosseront la charge symbolique de recevoir le document ainsi produit et d’en proposer une lecture et une réinterprétation. Cette semaine de réécriture est donc marquée par l’urgence et la contrainte d’un résultat à produire dans les temps, mais également par une procédure de déroulement conçue à l’avance par l’équipe du projet.

Malgré l’unité de temps de ce théâtre de négociation miniature, les lieux dans lesquels se conduit cette entreprise sont multiples. Il y a dʼabord la salle commune du CSI, organisée en tablées concentrées autour de certains chapitres et points conceptuels particuliers qui doivent être abordés dans le texte (la religion, la nature, la politique, la diplomatie…). L’organisation spatiale nʼest pas sans rappeler les scénographies de « workshops » conduits dʼhabitude dans le cadre de projets dʼarts, de design ou dʼingénierie. En plus de la salle commune, deux salles connexes, fermées, sont proposées aux groupes de travail qui recherchent le calme et/ou le secret. Une autre salle, plus périphérique encore, sert dʼentrepôt pour le matériel dʼenregistrement et la conduite dʼentretiens individuels « à chaud », forme de « confessionnal » philosophique que j’anime avec d’autres membres de l’équipe organisatrice ; y sont livrées (ou gardées pour soi) confidences et déclarations sur l’avancée de l’écriture et les difficultés rencontrées, participant aussi à la conduite du travail collectif. Enfin, un vaste jardin sur lequel donne la salle, permet la tenue de discussions informelles sous les arbres de lʼÉcole des Mines, en marge des lieux de travail officiels que sont les salles d’étude et de réunion.

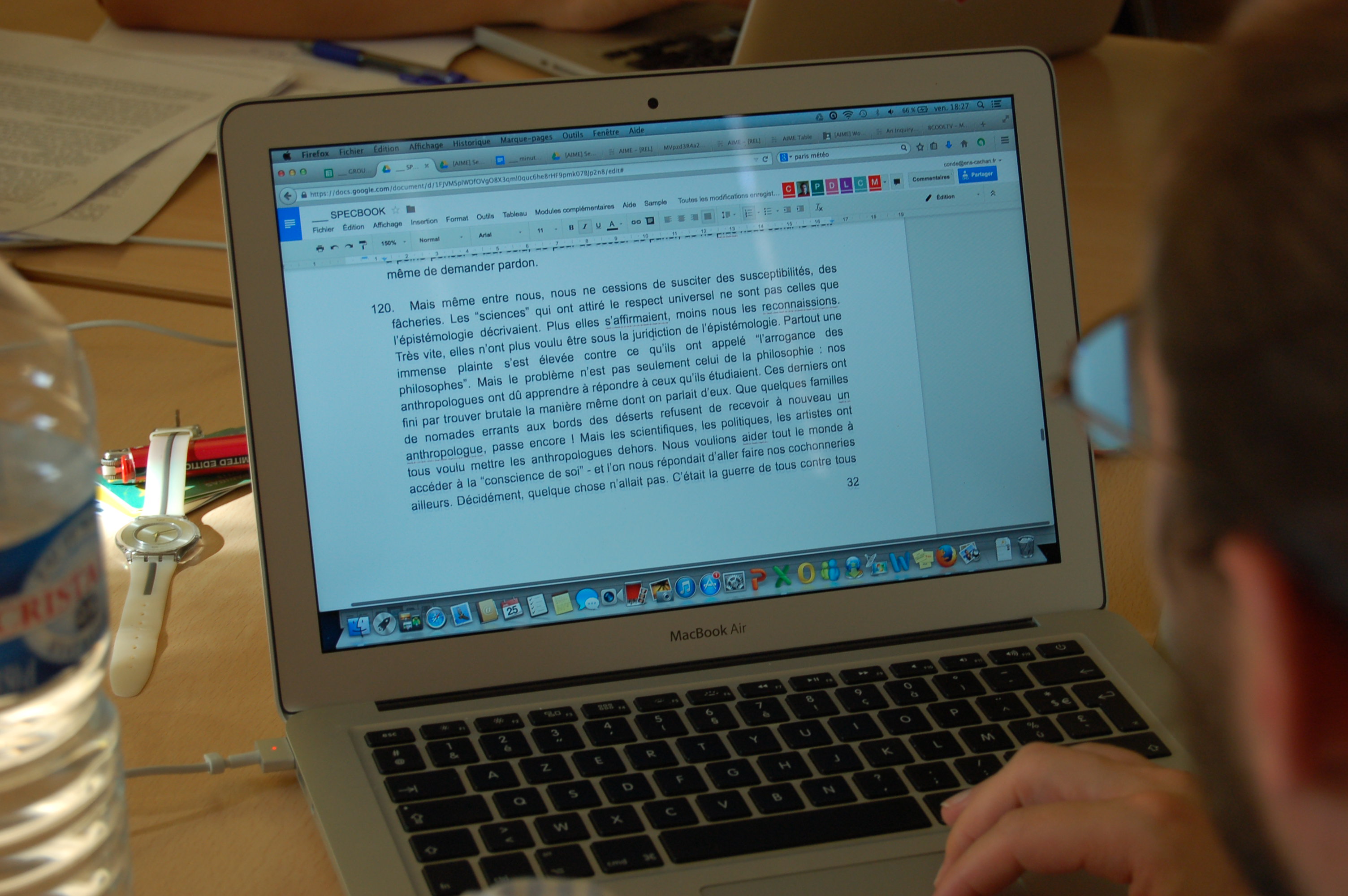

À côté des lieux physiques qui forment une première intrication de cadres hétéroclites pour la construction du texte, on en trouve un autre, peut-être plus étrange : une page web « Google Document » sur laquelle chacun des groupes contribue à la portion de texte qui lui est attribuée, découpée en une série de grandes notions – baptisées « faux problèmes » dans le cadre de cette semaine – dont il s’agit de proposer une redéfinition (« nature », « politique », « religion »,…). La « page » web du Google Document présente simultanément un contenu – lui-même formaté selon un système de pages affichées à l’écran et simulant de manière suffisamment proche le document imprimé à venir – et une interface dʼédition. Elle est affichée sur les écrans qui peuplent les tables de travail, mais aussi projetée sur un mur par un vidéoprojecteur, de manière intermittente. Objet familier pour les uns, source dʼapprentissage (peut-être même de distraction) pour les autres, elle est aussi un obstacle technique infranchissable et effrayant pour certains des chercheurs les moins habitués à ce type dʼarsenal numérique. Quand le Google Document est projeté sur le mur, le remplissage des pages et divers amendements est visible de tous. Par ailleurs, les modifications sont affichées en temps réel sur chacun des écrans qui affichent le document, non sans provoquer un émerveillement manifeste de la part des individus les plus réfractaires à lʼutilisation de l’exotique dispositif qui leur est proposé. C’est ainsi un document « partagé » entre plusieurs lieux et plusieurs personnes. C’est aussi le lieu où se départagent « graphiquement »1 divers groupes au sein du collectif, un lieu de tension dramatique où sont déposées des phrases et des paragraphes qui matérialisent des convergences, des controverses, des différences de points de vue.

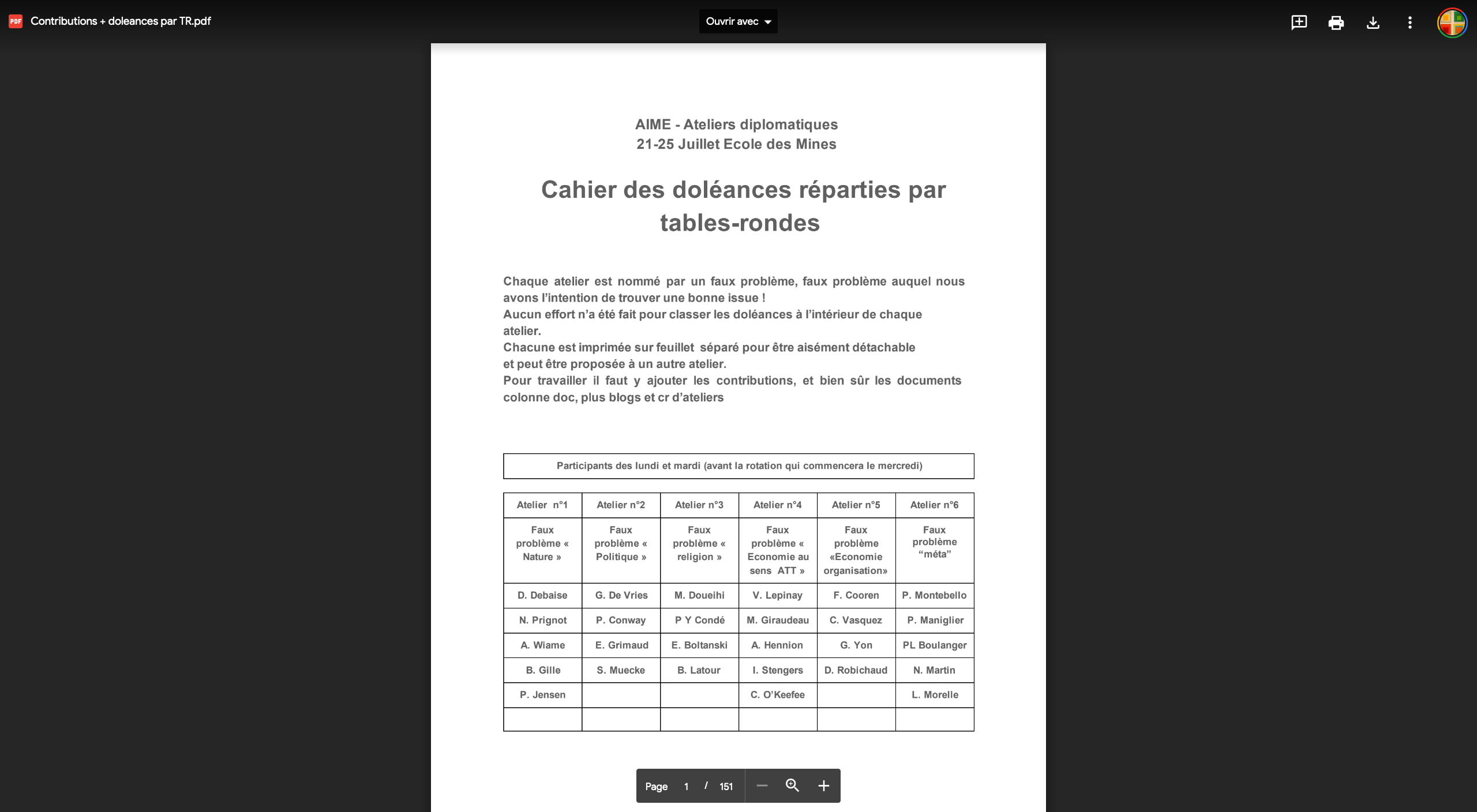

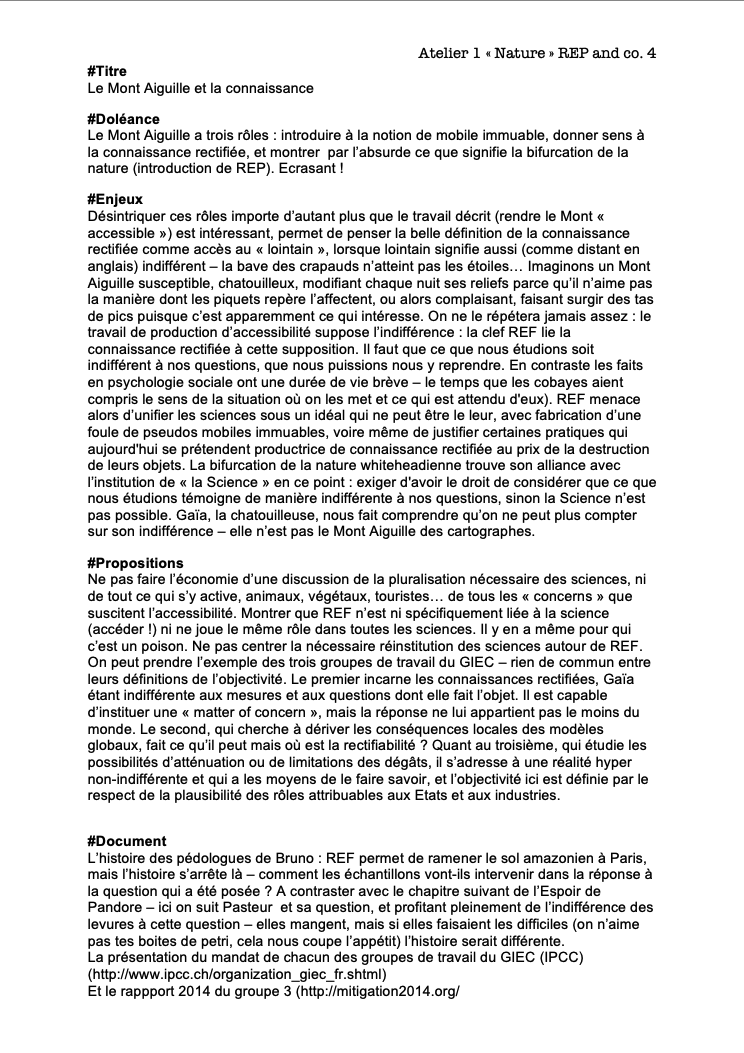

Pour toute la semaine, un programme de travail a été établi. À partir de l’activité d’un ensemble de participants nommés co-enquêteurs (sur lesquels je reviendrai plus tard dans ce chapitre), l’équipe a rédigé un ensemble de « doléances », écrites en français et en anglais, qui sont censées fournir une base pour le travail de la semaine. Ces doléances ont été regroupées au sein d’ateliers centrés sur un « faux problème » particulier – « politique », « religion », « économie au sens ATT », etc. – auquel il s’agira de trouver une « bonne issue » via l’écriture du « Specbook ». Sur cette base, le programme consiste à alterner entre des « séances de travail » en petits groupes organisés par ateliers et des « séances plénières » durant lesquelles chaque partie du texte est présentée par le groupe qui l’a travaillée. À l’issue de chaque séance plénière, les groupes tournent et se reconfigurent, de manière à permettre à chacun des ateliers d’être un lieu de débat entre les différents participants, mais aussi de rechercher une forme d’homogénéisation.

Les « séances plénières » de présentation prennent plusieurs formes au sein de la semaine, de lectures simples du travail effectué jusqu’à de véritables performances théâtrales. Les débats sont souvent animés. Mais ces derniers le sont moins que le court moment qui les suit, durant lequel doit être discutée la recomposition des groupes d’écriture et la circulation des auteurs entre les ateliers. Se jouent alors une série dʼépisodes dramatiques et de mouvements tacticiens. Tel participant souhaite rester dans le groupe où il se trouvait déjà, craintif de voir tel point de son avancée balayé par un congénère aux pensées antagonistes. Tel autre, de retour dans un groupe quʼil avait laissé deux jours plus tôt, découvre avec surprise et désolation la disparition de quelque morceau de bravoure intellectuelle quʼil avait laborieusement inscrit dans le Google Document et aurait aimé voir encore à son retour. Tel autre enfin, me confie avec enthousiasme son désir de sʼintroduire dans un nouveau groupe de travail afin de « faire passer » un argument qui lui est apparu à lʼissue de la séance plénière qui vient de se terminer.

Je me trouve témoin de cette semaine de réécriture au titre dʼobservateur-participant et designer associé au projet EME, au sein de lʼéquipe dans laquelle jʼévolue depuis quatre mois et demi. Durant cette semaine-ci, je contribue à la conduite dʼentretiens dans le « confessionnal » de la salle attenante, et à lʼenregistrement vidéo des échanges et des séances plénières. Cela dit, ma position me permet également d’évaluer les conditions d’organisation matérielles et procédurales de la négociation, et de questionner l’amélioration possible du processus d’écriture de ce texte.

J’observe attentivement, en compagnie de Donato Ricci – alors designer principal de l’Enquête sur les Modes d’Existence – les dynamiques de recomposition des groupes d’écrivains affectés à l’une ou l’autre des parties du texte à écrire et signer collectivement, et les manœuvres diverses qu’elles provoquent au sein du collectif de chercheurs, composé d’individus aux cultures disciplinaires et intellectuelles hétérogènes2 et aux attentes divergentes vis-à-vis du texte en cours d’écriture. À ce titre, nous remarquons l’apparition de différentes stratégies dʼinformation et de désinformation entre les groupes, jouant notamment sur le « camouflage » ou « l’affichage » des différentes directions qui sont en train dʼêtre imprimées au texte, secrètement concoctées dans les étanches espaces de travail des groupes avant leur révélation en séances plénières. Ces stratagèmes pivotent tous autour du « Google Document » et de son mode particulier de mise en visibilité. Tantôt espace dʼexpression, tantôt brouillon obscur – cette obscurité serait-elle parfois le fruit dʼune tactique dʼobfuscation consciente ? – tantôt menace de dévoilement pour les groupes en train de « préparer leur coup », il est, sinon le théâtre principal, au moins l’un des ressorts cruciaux de lʼévénement politique et intellectuel qui est en train de produire ce document partagé. Certains des participants, dans une stratégie de transparence totale, lʼutilisent dans un premier temps comme support des « minutes » des discussions (ou produisent des liens vers dʼautres documents contenant leur retranscription) – et élaborent collectivement, dans un esprit de consensus et de représentativité des points de vue, la partie du texte qui leur est attribuée. Dʼautres préfèrent discuter librement et charger lʼun des leurs de retranscrire de manière cohérente leur discussion à lʼissue de la séance : ce choix charge lʼédition du Google Document dʼune tension dramatique, faisant planer sur le secrétaire de chaque groupe lʼinquiétude dʼune trahison et, corollairement, lʼexpression envers celui-ci dʼune forme de confiance voire dʼalliance intellectuelle. Dʼautres enfin, mus par un manque d’aisance technique ou par une véritable tactique de dissimulation, vont même jusquʼà écrire à la main des morceaux de texte clandestins quʼils tenteront dʼintégrer dans le document au moment opportun.

En tant que designers, nous réfléchissons aux moyens de permettre la ratification du texte dans le temps imparti en jouant avec la matérialisation du texte en train de s’écrire – entendu à la fois dans le sens des mots et des phrases qui le constituent, mais également comme un ensemble vivant et instable de points de désaccords, de zones en construction, dʼîlots de consensus, etc. Sensibles aux protestations de certains des participants vis-à-vis de la difficulté à suivre et infléchir sur lʼévolution du « Google Document », nous tentons d’expérimenter un dispositif qui permettrait de suivre conjointement lʼévolution du texte et lʼexpression des positions de chacun durant les différents temps de la négociation. Pour nous, le problème est au premier abord assez limpide : les modifications du texte et son évolution manquent de lisibilité et il est donc nécessaire de les rendre davantage apparentes pour faciliter la discussion entre les groupes de travail. De plus, lʼexotisme du dispositif numérique dʼécriture proposé aux participants semble être un frein à la participation de certains. Le « google document », transposition des premiers logiciels de bureautique de type Microsoft Word sous la forme dʼune application collaborative en ligne, ne permet pas une vision dʼensemble satisfaisante des contenus. De plus, il propose certes un système de commentaires et de suggestions permettant une collaboration entre les groupes, mais la quantité de co-auteurs le rendrait vite illisible si chacun se mettait à l’annoter et à le discuter. Enfin, bien que le service propose un système de versionnage permettant d’afficher et de restaurer une version passée du texte, il nʼest pas possible dʼappréhender ces évolutions sur un mode synchronique – et encore moins de « restaurer » une portion du texte sans affecter les autres. Ce problème nous semble pouvoir être travaillé au moyen des moyens et de l’attitude du design : tenter de favoriser la mise en relation des participants via l’expérimentation matérielle, en traçant visuellement lʼévolution du texte pour permettre à chacun une meilleure prise de position vis-à-vis des autres forces en présence. Cette expérimentation, à nos yeux, devrait alors permettre la constitution d’un collectif davantage conscient de sa composition et de la diversité des intentions et des positionnements qui le constituent.

Nous nous mettons ainsi au travail pour reconcevoir le protocole d’écriture du texte en cours. Dans le hall de lʼespace qui nous est attribué, nous trouvons de poussiéreux panneaux dʼaffichage – ceux-là mêmes qui supportent habituellement les affiches dʼévènements et autres posters scientifiques – que nous disposons au milieu de la salle principale, bien visibles de tous. Nous imprimons une version du texte tel quʼil sʼest présenté lors de la dernière séance plénière, et nous l’affichons sur les panneaux. Puis, armés de feutres colorés, nous commençons à marquer par des traits de couleur verticaux certains des paragraphes du texte manifestement en débat. Nous demandons un moment dʼattention aux chercheurs pour leur proposer la méthode de communication que ce dispositif est censé supporter : il sʼagit pour eux, au moyen des feutres de différentes couleurs, de marquer les parties du texte quʼils souhaitent voir modifiées, celles avec lesquelles ils sont en total désaccord, ou au contraire celles quʼil leur semblerait indispensable de voir figurer dans le texte final. En procédant à ce rituel de marquage régulièrement (à l’orée de chaque séance plénière, pour faire le point sur sa position et la faire connaître aux autres participants), et en affichant côte à côte les différentes versions du texte imprimées ainsi annotées au fur et à mesure de lʼavancée de la semaine, chacun devrait être en mesure de faire un point synthétique sur les avancées de chaque partie et des points à débattre lors des séances plénières.

Notre intervention, si elle découle de la spécificité de cette situation, n’est pas spontanée ou dénuée d’arrières-pensées quant à la signification de ce geste, car elle est pour nous une manière de mettre à l’épreuve quelques hypothèses développées dans le champ de la recherche en design participatif contemporain. La notion de participation impliquée ici n’est pas à entendre dans les termes d’une « co-conception » du dispositif avec les chercheurs, mais plutôt d’une forme d’équipement du collectif sur les plans méthodologiques et conceptuels. Nourris par la notion d’infrastructuring (que je traduirai dans cette thèse par le néologisme d’infrastructuration) telle qu’elle a été développée notamment par Carl DiSalvo et Christopher Le Dantec (Dantec & DiSalvo, 2013), nous entendons faire valoir une pratique du design qui chercherait davantage à équiper une communauté donnée de moyens de penser et de travailler ses manières de faire, plutôt que de concevoir pour celle-ci des « solutions » et des dispositifs définitifs. C’est aussi une manière de mobiliser le design sur un registre que Carl DiSalvo a qualifié d’adversériel, c’est-à-dire en cherchant davantage à déclencher le dévoilement de désaccords et de malentendus, qu’à obtenir des solutions consensuelles ou la résolution de problèmes définis par avance (Disalvo, 2015). Étant donné qu’une situation de diplomatie n’est possible qu’à la condition que soient clarifiés les conditions et les intérêts antagonistes de chacune des parties, cette attitude nous semble appropriée. Notre proposition de transformation de l’espace en un lieu de traçage en temps réel des points de désaccord participe, selon nos présupposés, d’une activité à même de faire apparaître les forces en présence et d’engager ainsi une négociation authentique.

Pourtant, une fois notre scène mise en place et notre proposition énoncée, nous sommes accueillis par une forme d’incrédulité et de réticence circonspecte, qui se transforme rapidement, sous les coups de notre insistance, en un rejet explicite, unanime et définitif de la part du parterre des chercheurs. Plus tard dans la journée, nous trouvons l’occasion de discuter avec certains des « diplomates » de notre collectif et trouvons ainsi l’occasion de mieux comprendre ce qui a motivé un tel degré de consensualité dans le rejet de notre offre de design. Les motifs sont de trois types. Un premier auteur nous avance que lʼentreprise est vaine et inutile, tant « la pensée se fait dans lʼécriture » et non dans une vision dʼensemble du document – dʼautant plus que le mode dʼannotation proposé, plutôt rudimentaire, ne permettrait pas dʼatteindre la précision nécessaire pour développer une réelle discussion à propos des désaccords et des moyens de les surmonter. Une autre nous explique quʼelle est déjà suffisamment occupée et pénalisée à devoir utiliser cet outil étrange quʼest le Google Document pour en plus se prêter à des jeux graphiques avec des stabilos. Un dernier, peut-être le plus malicieux, nous explique quʼune telle entreprise serait « moins amusante » dans la mesure où elle priverait le collectif de la dimension de manœuvre et de ruse indispensable à la négociation de ce texte commun, fondée entre autres sur les tactiques de dissimulation et de dévoilement qui se jouent lors des séances plénières, lorsque chacun expose les positions prises lors de la phase de travail qui vient de se terminer. Présenter le travail du texte sous le régime de la transparence anéantirait, selon cette personne, toute cette dimension diplomatique.

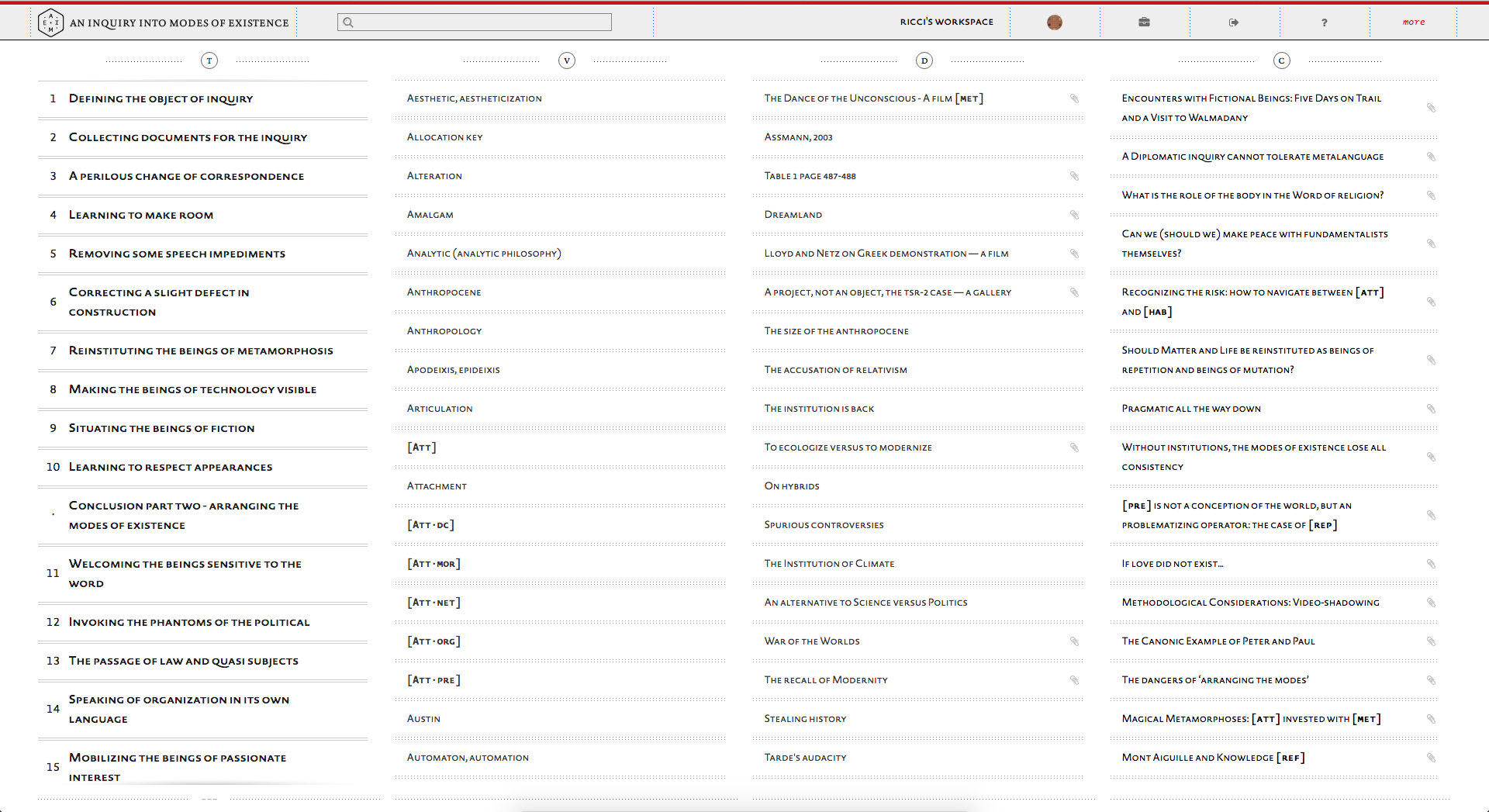

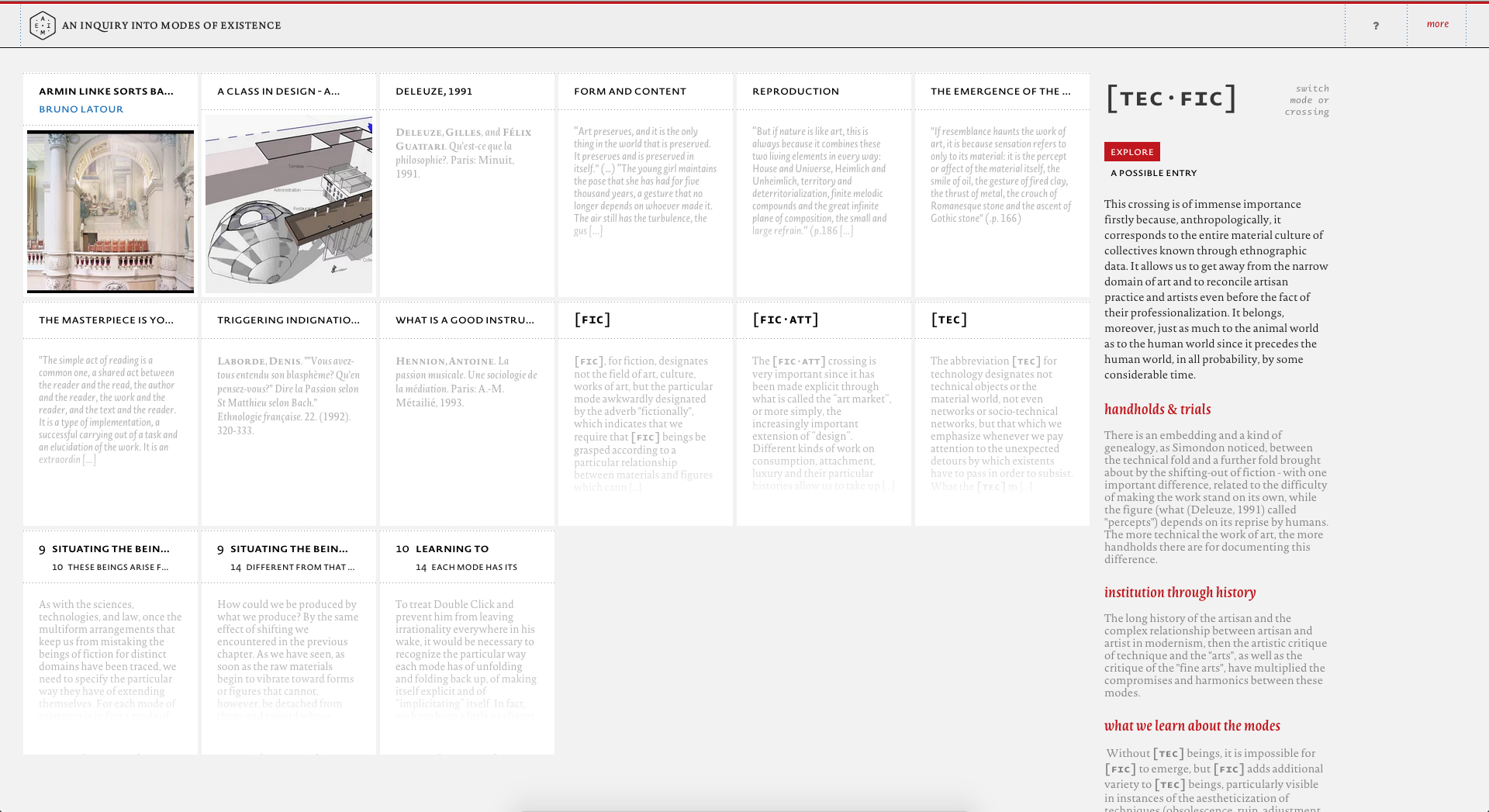

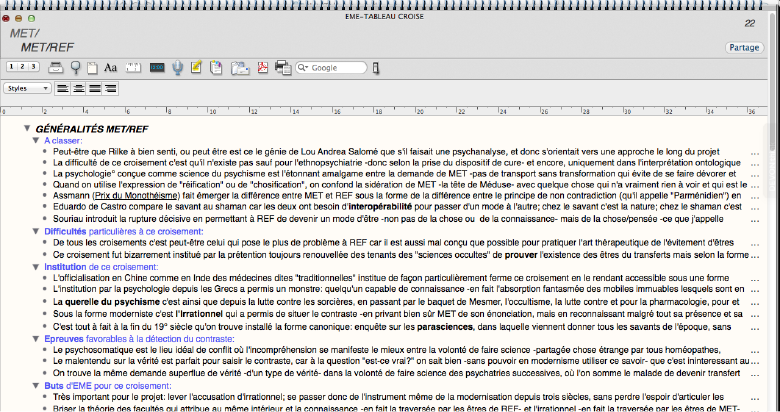

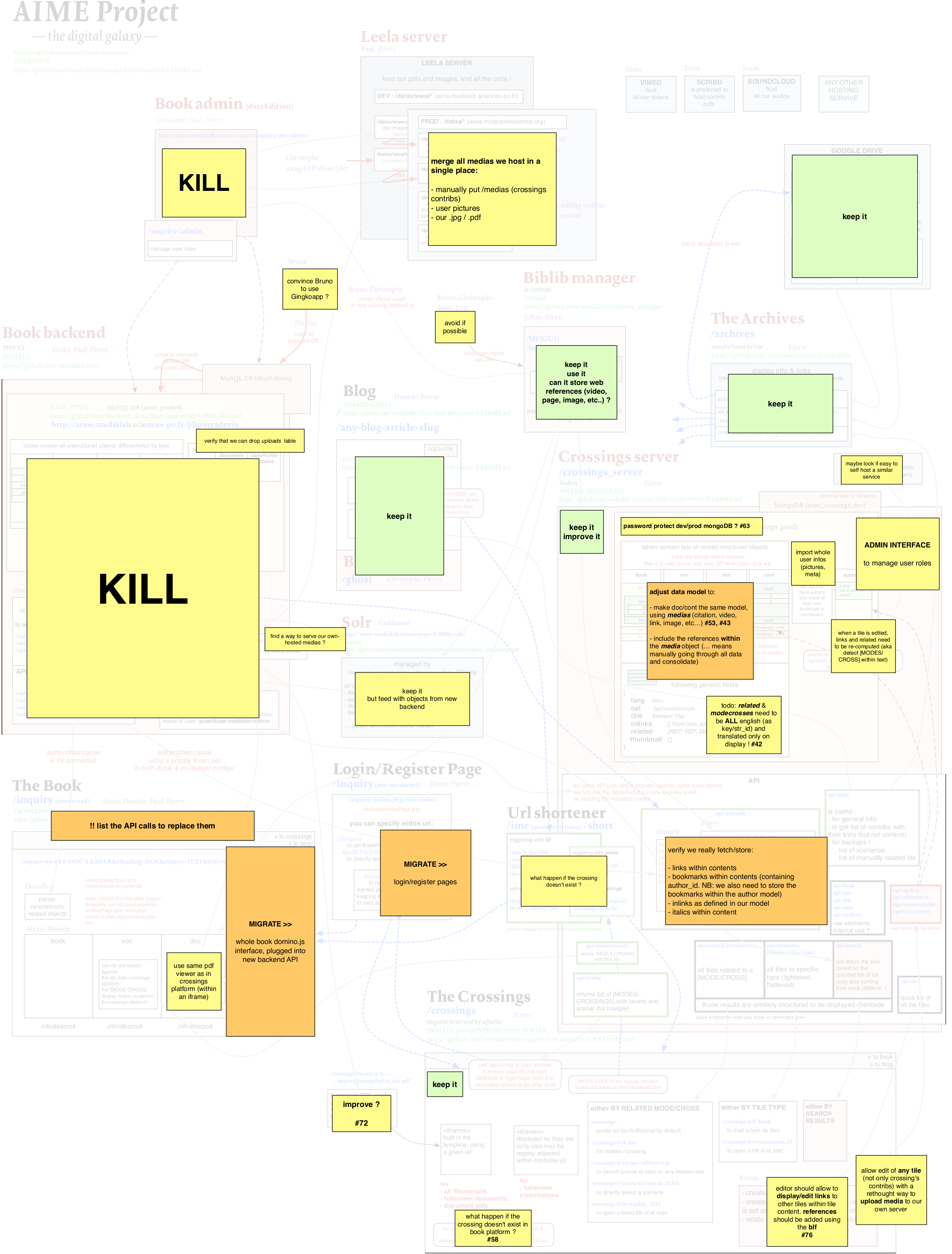

Ainsi, l’infrastructuration que nous proposons est manifestement inadaptée et, chose souvent tue dans les récits d’expériences accessibles dans la littérature scientifique sur ce genre de pratique, elle est refusée par ses supposés « bénéficiaires » mêmes ! L’est-elle à cause de notre manière de la présenter ou leur apparaît-elle comme dénuée d’intérêt dans son principe même ? Elle s’inscrit pourtant dans la droite continuité d’une longue suite d’expérimentations matérielles et conceptuelles du même ordre qui avaient constitué le moteur méthodologique du projet de l’EME : le test d’une série d’hypothèses philosophiques via les épreuves successives impliquées par diverses pratiques de reprise et de transformation, supportées par des activités à la fois discursives et matérielles et notamment par des processus de publication multiples et hétérogènes. Ces dernières, comme on le verra dans ce chapitre, aboutissent à la production d’éditions multiples et interconnectées : un ouvrage imprimé, un espace web présentant un appareil critique collectif, un autre réorganisant les contenus sous la forme dʼune archive multi-thématique, un blog, un compte twitter, un espace Google Drive, des rencontres physiques, pour ne citer que celles-ci. Ces différentes éditions valent à la fois comme un ensemble d’éléments complémentaires, conçu pour soutenir la construction d’un collectif de recherche autour du projet, et comme les différentes itérations d’un processus de reprise et de reformulation continue qui s’est placé au cœur de la méthodologie du projet. Dans ce contexte, lʼajout dʼun équipement supplémentaire aura peut-être été celui de trop.

Dans les termes d’un design attaché à lʼinfrastructuration des pratiques de recherche, on peut alors considérer le projet de l’EME comme le projet d’établir une infrastructure pour le collectif qu’il entend impliquer dans une situation de diplomatie. Pour ce faire, il serait bien sûr aussi absurde d’entendre ce terme dans un sens exclusivement technologique et institutionnel – celui compris par exemple dans l’expression « Très Grandes Infrastructures de Recherche », ces installations socio-techniques qui sont constituées d’outils et d’instruments « mutualisés » et « adaptables » à une multiplicité de questions et de collectifs. En effet, l’EME n’est pas faite pour être « adaptable » à une multiplicité de questions : elle est au contraire construite pour faire travailler une question très précise qui est celle d’une définition empirique et ontologiquement pluraliste de l’expérience des Modernes. D’autre part, les collectifs qu’elle entend soutenir, s’ils sont censés faire la démonstration d’une forme de pluralité, sont eux aussi très spécifiques et amenés à être contraints par la présence inexpugnable et fortement influente d’un dénominateur commun – son investigateur et auteur principal Bruno Latour. On ne peut décrire l’EME comme une infrastructure que dans le sens où elle est conçue pour agir comme telle, à savoir comme un ensemble d’équipements – conceptuels, discursifs, pratiques – à même de se soutenir mutuellement pour structurer la conduite de l’enquête et des échanges qu’elle occasionne. Ainsi, si l’EME est imaginée, conçue, designée, comme une infrastructure, il faut décrire le projet dans les termes de sa capacité à habiliter le public qu’elle appelle à se former et à s’emparer de l’enquête qui lui est proposée.

Cela dit, si l’on accepte que l’EME ne peut être décrite que comme une infrastructure – impliquant l’idée d’une diversité d’équipements et un certain « retrait » de cette dernière au profit des activités qu’elle est censée supporter – il faut alors admettre que cette infrastructure n’était pas nécessairement perçue et rencontrée de manière uniforme par la diversité des individus qui l’ont fréquentée. Ainsi, si l’EME a tenté d’agir comme une infrastructure, c’est son format qui est rencontré par le public, au sens de l’ensemble de protocoles et de connotations produites par la rencontre de ses divers « équipements » durant l’enquête, fussent-ils des instances imprimées, numériques ou évènementielles. Or, ce format n’a lui non plus rien d’uniforme ou de partagé puisque les différentes personnes entrées au contact avec le projet l’ont d’abord fait via une seule de ses diverses excrescences, attirées vers ce projet au détour d’un tweet énigmatique ou des étagères d’une librairie. En ce sens, les équipements – je parlerai à partir de maintenant plus volontiers d’éditions – composant l’infrastructure du projet EME n’apparaissent jamais simultanément aux publics, mais plutôt selon une multiplicité de séquences et de détours, à la fois parce qu’elles n’ont pas été publiées en même temps, mais aussi parce que chaque participant se voit « aspiré » dans l’EME depuis un environnement et des attentes différents. Comment, alors, le format-produit de l’EME a-t-il interagi avec les formats-cadres multiples projetés sur lui par l’implication d’une diversité de publics hétérogènes ? Pour traiter cette question, il paraît important d’examiner les multiples points de vues à lʼœuvre dans l’élaboration de l’EME et les problématisations qu’ils génèrent.

Dans ce chapitre, à travers l’étude du cas EME, je décris la manière dont le travail expérimental du format de publication d’une recherche – à savoir les modalités selon lesquelles sa matérialité dialogue avec des dynamiques de formation collective, et qu’on peut maintenant faire correspondre avec une pratique de design entendue comme infrastructuration – permet de travailler les modalités de constitution du collectif de recherche auquel cette dernière est attachée. En ce sens, il met en regard des pratiques de fabrication et de formulation émises par le « premier cercle » du projet avec leur réception et la réaction des environnements plus étendus dans lesquels ces dernières se développent. Comment le format-produit élaboré par l’équipe, qui inclut des procédures et des conventions imaginées en amont de la mise en « fonctionnement » effective de son infrastructure, rencontre-t-il les pratiques de ses publics ? Comment dialoguent l’ensemble de formats spécifiques à cette enquête – manières de faire, d’interpréter et d’écrire – avec les formats préexistants déjà pratiqués par les collectifs dans lesquels un projet s’installe ?

Sur le plan anthropologique et philosophique et dans les termes de son investigateur principal3 , le projet EME consiste à produire un « instrument » à même de repérer puis de négocier la description de la pluralité de manières d’être qui caractérisent notre modernité. La dimension métaphysique du projet s’appuie en ce sens sur un empirisme radical qui entend la question de l’être comme étant toujours située localement, et constituée par des processus de différenciation : elle repose sur l’hypothèse qu’il existerait différentes expériences, valeurs et genres de véridiction propres aux Modernes qu’il s’agirait de mieux décrire afin d’en faciliter la cohabitation, une approche des questions d’ontologie et de métaphysique synthétisée par Bruno Latour dans le concept d’être-en-tant-qu’autre. Face à un tel projet philosophique, comment la construction d’une infrastructure (textuelle, conceptuelle, matérielle, technique, etc.) située socialement et intellectuellement peut-elle recueillir l’expression d’une pluralité authentique ? Comment la proposition méthodologique et théorique d’un auteur défini – Bruno Latour – peut-elle dans le même temps permettre l’instauration d’une diversité de manières de dire, de faire, et d’être ? Face à cette contradiction originelle et inévitable, le projet de l’EME est paradoxal et difficile dès sa définition, et c’est en cela qu’il est intéressant.

Partant de son paradoxe fondateur – le caractère nécessairement situé d’un énoncé appelant pourtant à l’expression d’une pluralité de manières d’être – les discussions portant sur l’infrastructure du projet se répandent alors à toutes les « couches » de sa composition, depuis ses dimensions les plus matérielles – par exemple son implémentation numérique dans les termes d’une « plateforme », terme ambigu qui propose un programme tout autant qu’il promet une forme de neutralité – jusqu’aux plus discursives – notamment via l’omniprésence du « métalangage » latourien dans le texte et sa capacité à faire office de matrice pour une négociation authentique. Elles permettent de questionner l’EME comme une expérimentation à la fois technique, sociale et discursive, et ainsi d’interroger la relation entre les formats qu’elle déploie et la trajectoire méthodologique intrinsèque qu’elle entend poursuivre. Elles invitent également à questionner la dimension performative de tout geste de publication, mettant en regard, d’une part, une interprétation du protocole de l’EME comme la performance (entendue au sens scénique) d’un argument prédéfini par Bruno Latour dont les participants seraient pour ainsi dire les « personnages », et d’autre part une approche de ce même protocole comme condition nécessaire d’une rencontre authentique avec les matériaux d’une question de recherche difficile. Ainsi, le projet EME est -il véritablement une enquête collective, et si oui selon quelles modalités ?

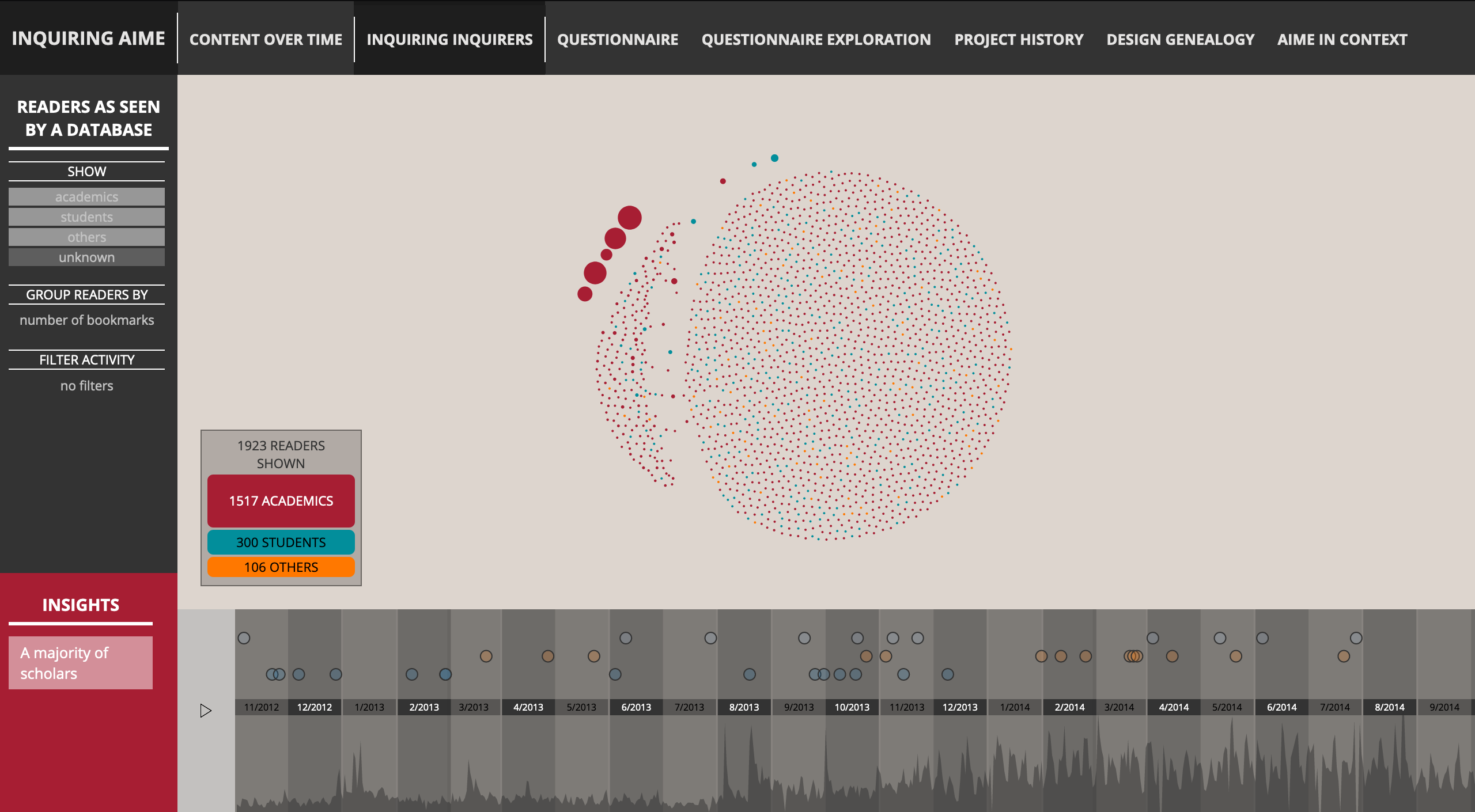

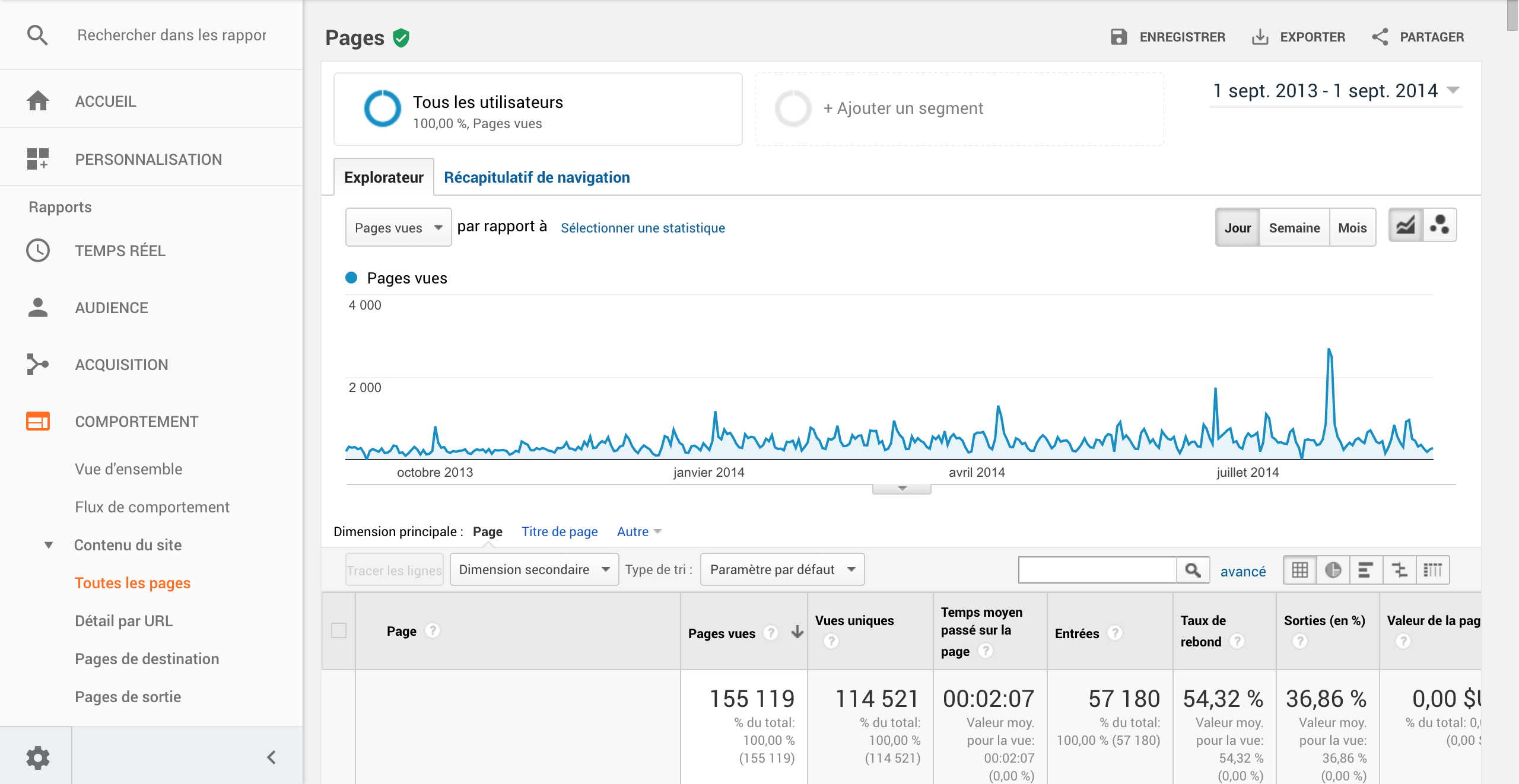

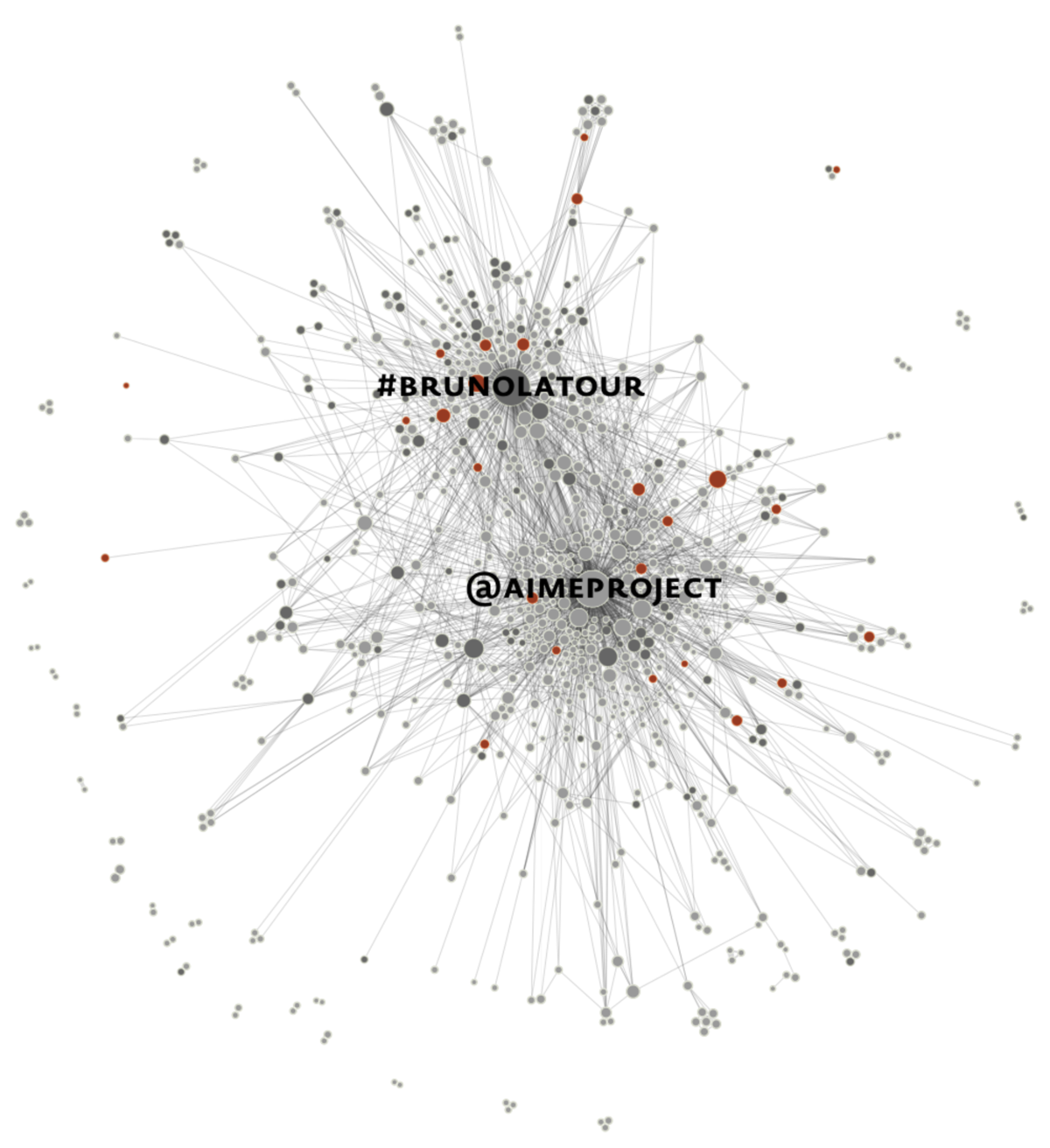

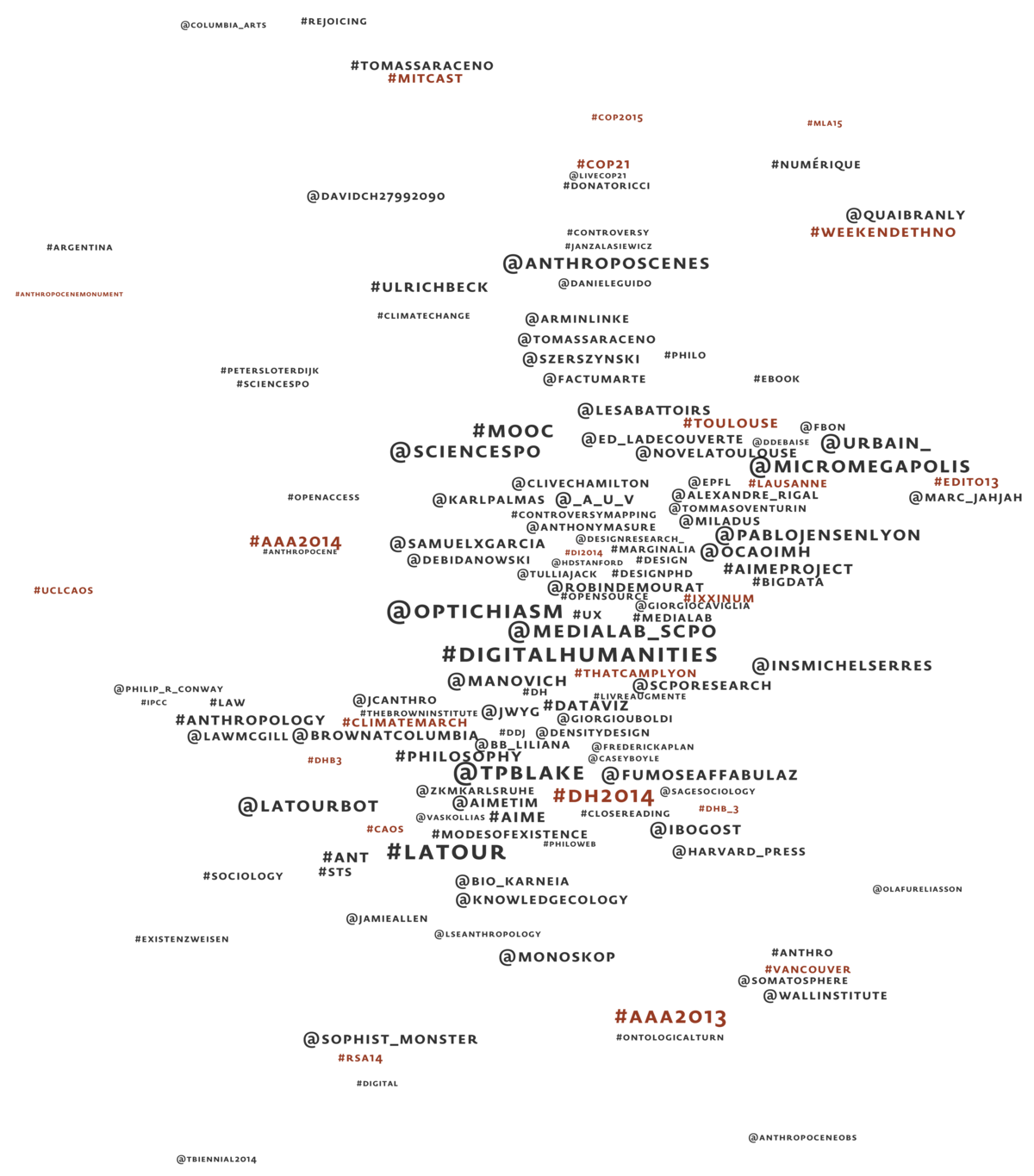

En raison de la particularité de son projet intellectuel, le cas de AIME trouve une place centrale dans ma recherche dans la mesure où l’ensemble de ses dimensions me semble exemplaire du problème du geste de la publication, entre formation de communauté et assemblage de collectifs hétérogènes, portant cette cohabitation conflictuelle à son paroxysme du fait de ses objectifs et modalités spécifiques. C’est par ailleurs un lieu privilégié pour interroger la relation entre pratiques expérimentales et conventionnelles, dans la mesure où le projet fait l’objet d’une forte résonance sociale et médiatique, et ce dès le début du projet. Il est ancré dans une institution reconnue – le laboratoire médialab, et son institution de tutelle Sciences Po – et attaché à la figure de Bruno Latour, massivement lu et cité dans les mondes universitaires français et anglo-saxon. Ainsi, dès ses débuts, l’expérimentation EME se déroule et se déploie ainsi sous les regards d’une communauté de curieux, de « fans », mais aussi de détracteurs ; cette relation de visibilité opère cela dit dans les deux sens : le public du projet ne cesse également de se manifester auprès de l’ équipe du projet elle-même, qui l’observe, s’en étonne et s’en inquiète, modifie ses plans en fonction de ses réactions. Pour ce faire, des dispositifs de captation de l’activité sur les instances numériques du projet sont mobilisés, ainsi qu’une batterie d’étudiants – dont je fais partie4 – qui s’y impliquent pour conduire entretiens et observations auprès des personnes engagées dans cette aventure collective. L’EME est donc un projet dans lequel la publication joue un rôle central et multiple dans la conduite même de la recherche, mais c’est aussi et surtout, un projet qui se développe avec son public en vue et à la vue de son public, soit encore un projet en train de se faire en public.

Dans le même temps, il serait trompeur de considérer ce public comme une masse homogène mue par des intérêts alignés entre eux et avec ceux de Bruno Latour et du médialab de Sciences Po. Les multiples registres d’expérimentation de l’EME, ainsi que l’extrême diversité des « domaines » à la « redescription » desquels elle s’attèle – « Droit », « Politique », « Science », « Religion », « Art », etc. – attirent à elle une multitude d’individus aux cultures et aux intérêts divergents : philosophes pluralistes, anthropologues de l’ici et de l’ailleurs, économistes, religieux, artistes et designers, etc. chacune de ces incursions dans la communauté des « co-enquêteurs » de l’EME va susciter des attentes, des reconnaissances et des pratiques différentes. Comment, alors, mobiliser la publication de recherche comme une dynamique de recherche participative tout en tirant parti des divergences d’attente et de pratiques à lʼœuvre dans le geste d’une publication ?

EME est enfin un lieu d’investigation privilégié pour cette recherche parce qu’il permet d’interroger de manière précise et détaillée les enjeux de pratiques de design qui entendraient infrastructurer des démarches de recherche par le travail de leurs formats de publication. Il s’agit de comprendre ici les pratiques de design comme un ensemble de manières de faire et de produire qui incluent sans s’y limiter les activités des designers professionnels impliqués dans le projet. Comment dialoguent les problématiques de conception techniques et esthétiques avec le canevas théorique et méthodologique de la recherche ? Comment envisager des pratiques matérielles censées stabiliser l’équipement et l’infrastructure (technique, intellectuelle, sociale, esthétique) de pratiques savantes tout en permettant une enquête authentique dont les finalités ne seraient définies à l’avance ? Quel est le rôle du faire dans l’exécution du « cahier des charges » fixé initialement par le philosophe ? Est-il à entendre seulement dans les termes de l’exécution plus ou moins parfaite d’un plan préalablement conceptualisé, ou plutôt comme une enquête elle-même, au sens où l’entend Tim Ingold, à savoir une expérience de transformation réciproque marquée par l’imprévisibilité et le dialogue ? Jusqu’où le design des formats de publication peut-il participer d’une authentique démarche de recherche dans la conduite socio-méthodologique d’une enquête en SHS et de son écriture ?

Afin de comprendre les enjeux qui sous-tendent l’infrastructure de publication de l’Enquête sur les Modes d’Existence, il est d’abord nécessaire d’en expliquer le projet philosophique du point de vue de ses implications pour les protocoles et pratiques de lecture, d’écriture et de discussion qu’il requiert. Cette recherche ne portant ni sur une discussion conceptuelle et philosophique de ce projet ni sur la pensée de son investigateur principal, il ne s’agit pas d’en faire la critique ou le commentaire exégétique, mais plutôt de faire émerger les enjeux relatifs aux relations multiples établies entre son « contenu » philosophique et conceptuel et le « cahier des charges » de l’infrastructure méthodologique, sociale et matérielle du projet. En ce sens, la spécificité de la dimension collective de l’EME ne prend son sens qu’à la lumière du projet de pluralisme ontologique qui le sous-tend : son insistance sur diverses formes de documentation empirique ne se comprend que parce que la méthodologie de l’EME s’ancre dans une conception locale et située de la métaphysique appelant à des méthodes anthropologiques, et le projet d’une écriture distribuée et partagée avec des « co-enquêteurs » ne se comprend que selon l’ambition diplomatique – et non seulement philosophique – du projet. Il s’agit donc de reconstituer ces diverses connexions pour pouvoir en comprendre les déploiements et les mises en tension par la pratique du projet5 .

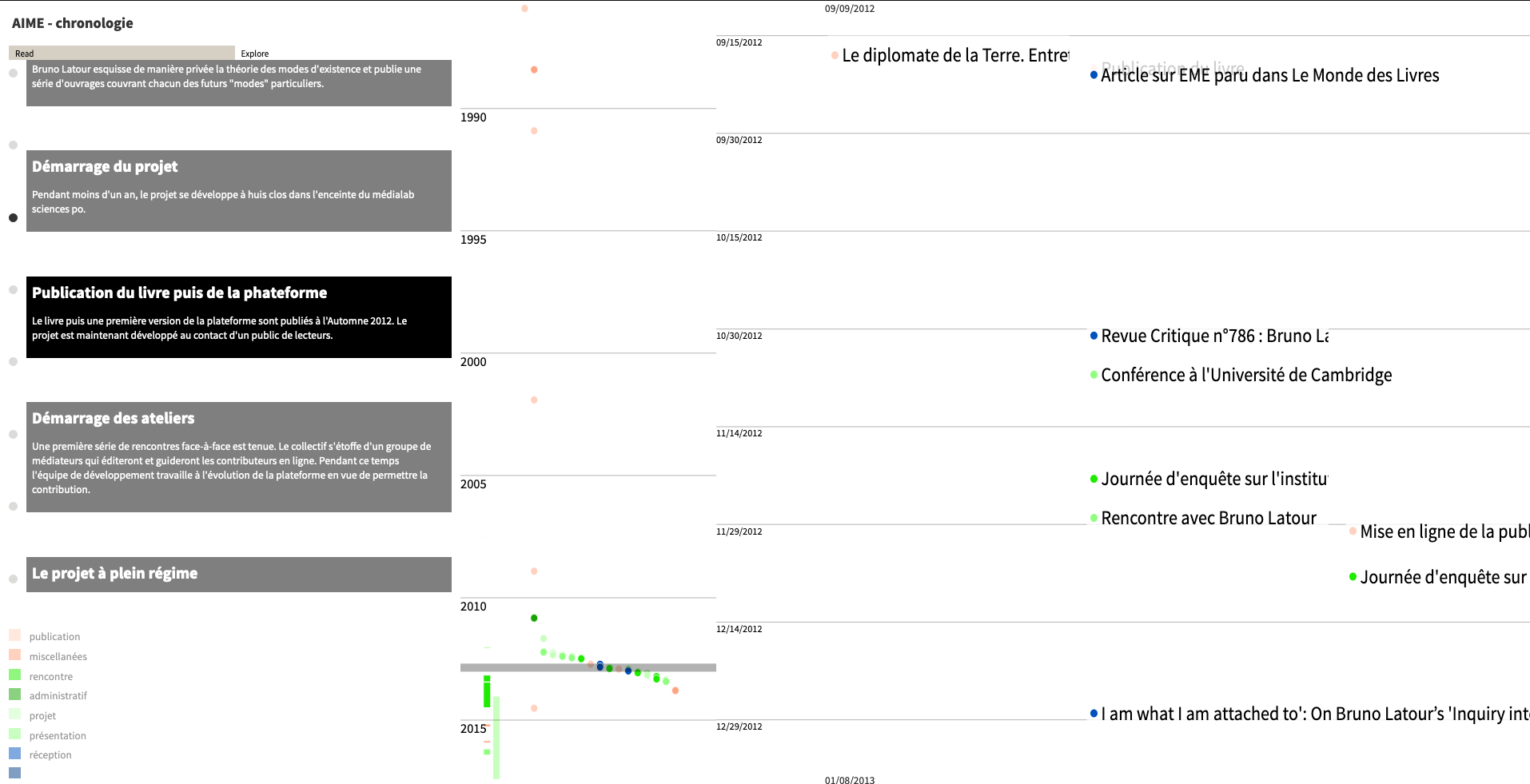

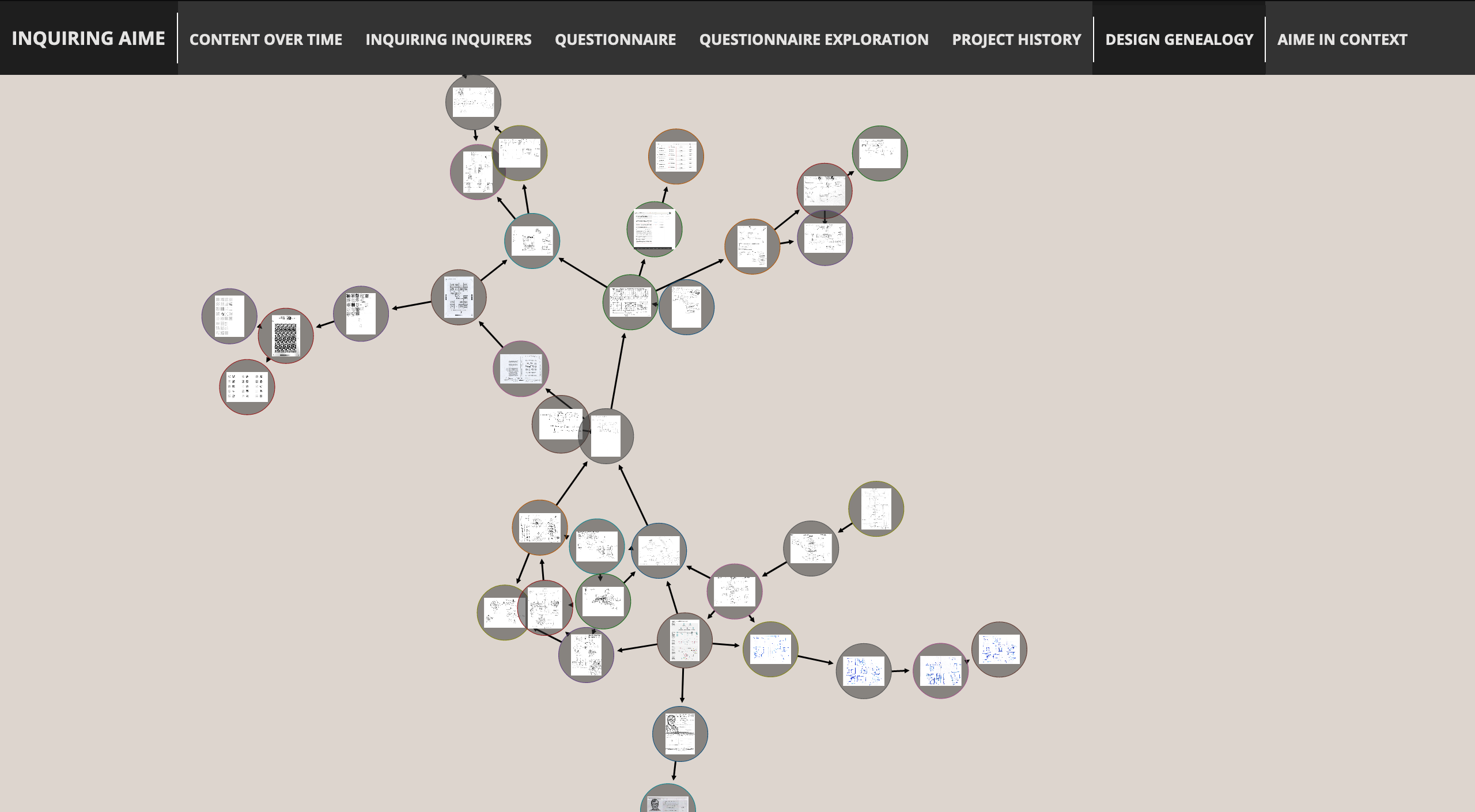

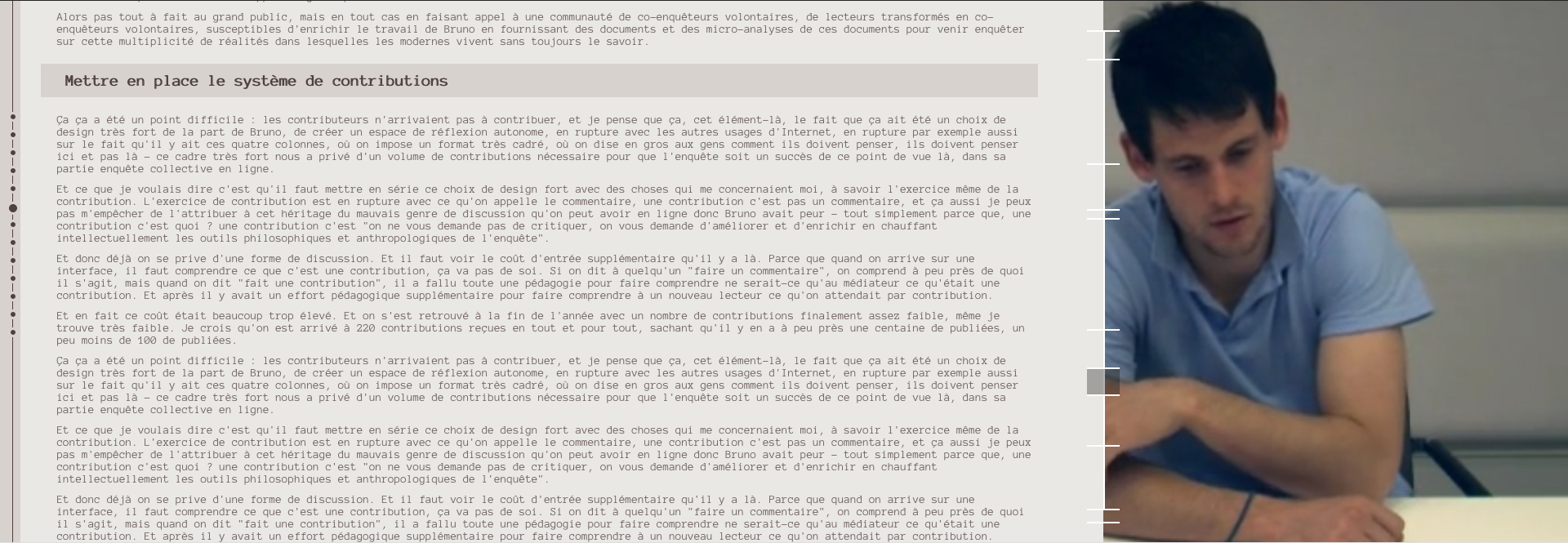

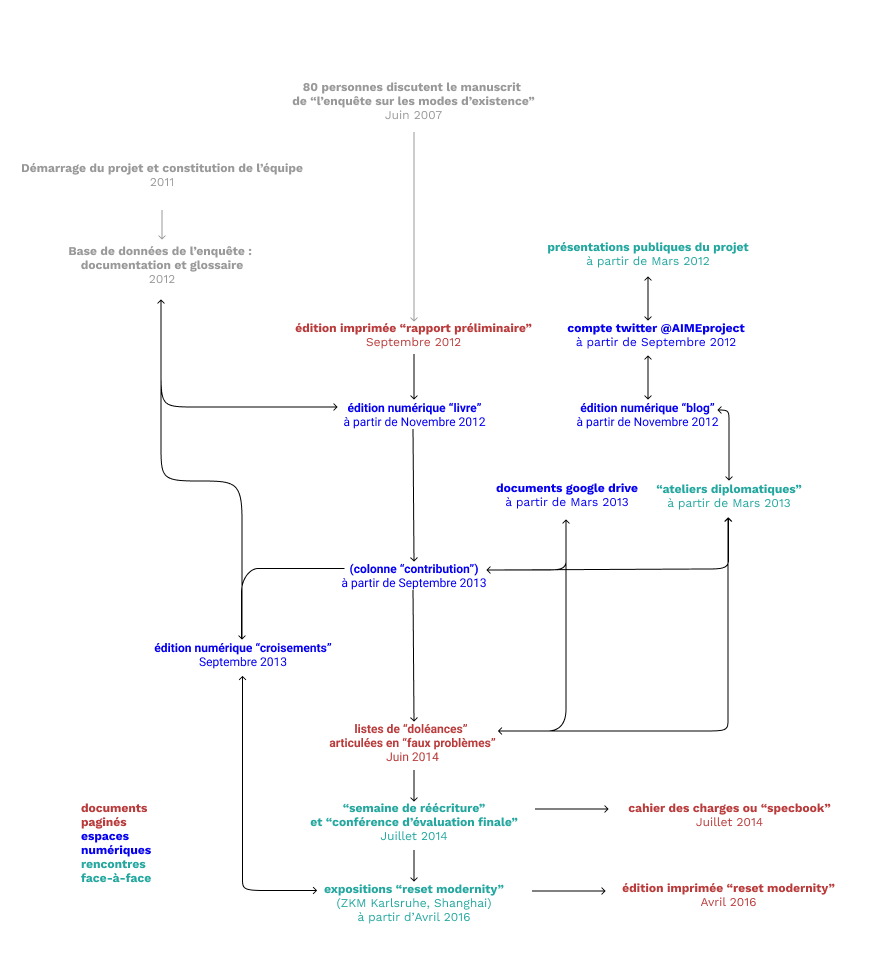

À partir de cette esquisse conceptuelle, je décris l’infrastructure matérielle du projet Enquête sur les Modes d’Existence, afin de démontrer en quoi son approche implique la constitution d’un collectif ouvert constitué par des pratiques de reprise et de traduction multimodale de l’argument philosophique proposé par Bruno Latour. Je présente dans un même mouvement son infrastructure technique et sociale, en détaillant les différentes composantes de cette dernière à un moment précis du projet, correspondant à sa phase la plus riche en termes de publication. Puis, je m’attache à retracer la dynamique processuelle et évolutive de cette infrastructure à travers une remise en contexte généalogique et historique. Il s’agit de décrire le mouvement par lequel le format-produit de l’EME se déploie, se complexifie et rencontre progressivement une série de publics, de participants et autres acteurs hétérogènes attirés par l’assemblage des différents éléments de l’Enquête ; il s’agit également de cerner ses bifurcations et ses évolutions, de manière à pouvoir plus tard en évaluer les conséquences sur la constitution des collectifs de lecteurs et de contributeurs. En tant que projet développé en public et partiellement modifié en cours de route, les dynamiques de négociation et de réajustement à lʼœuvre dans l’équipe de développement de l’infrastructure sont indissociables de la manière dont cette dernière a fait geste de publication au sens fort.

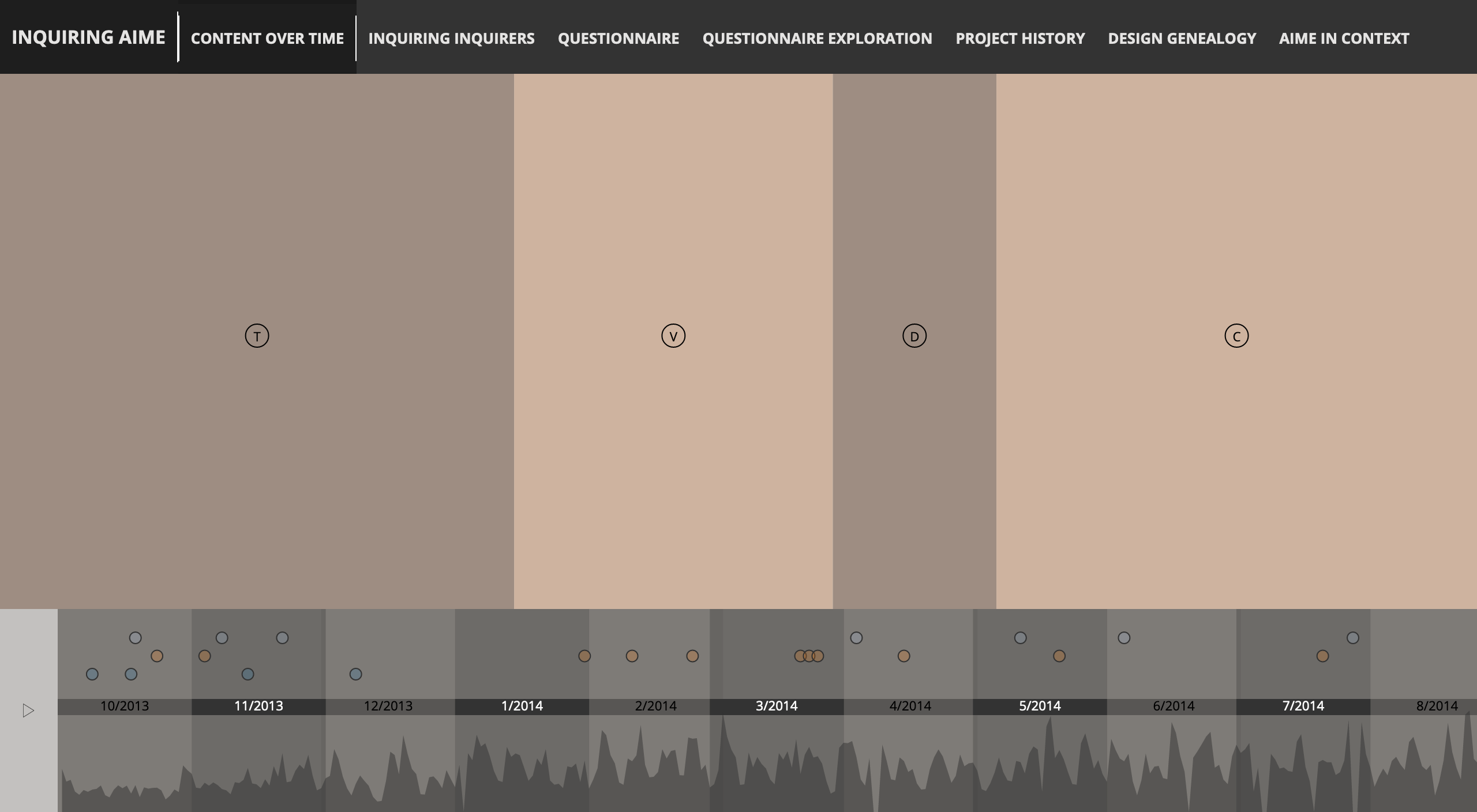

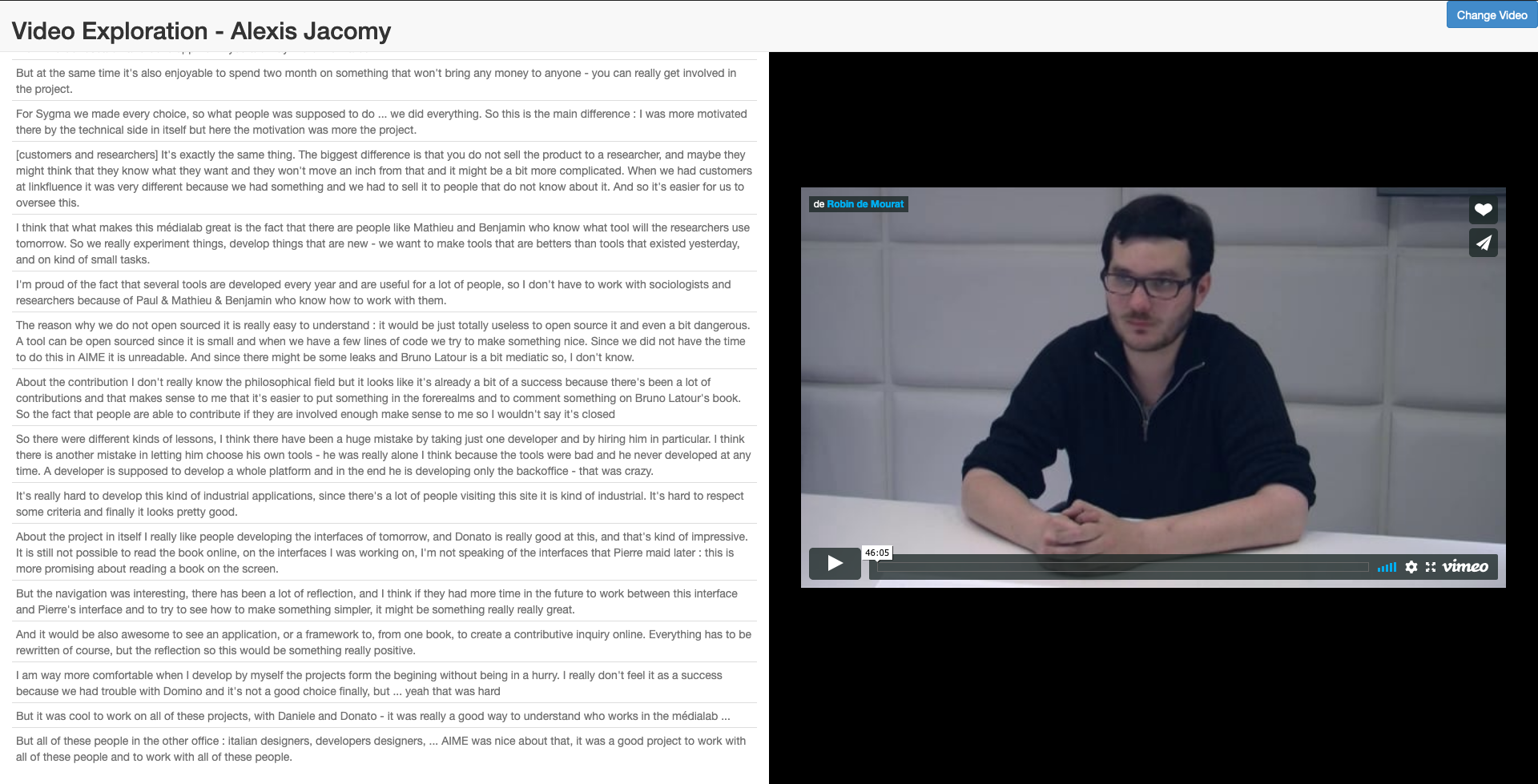

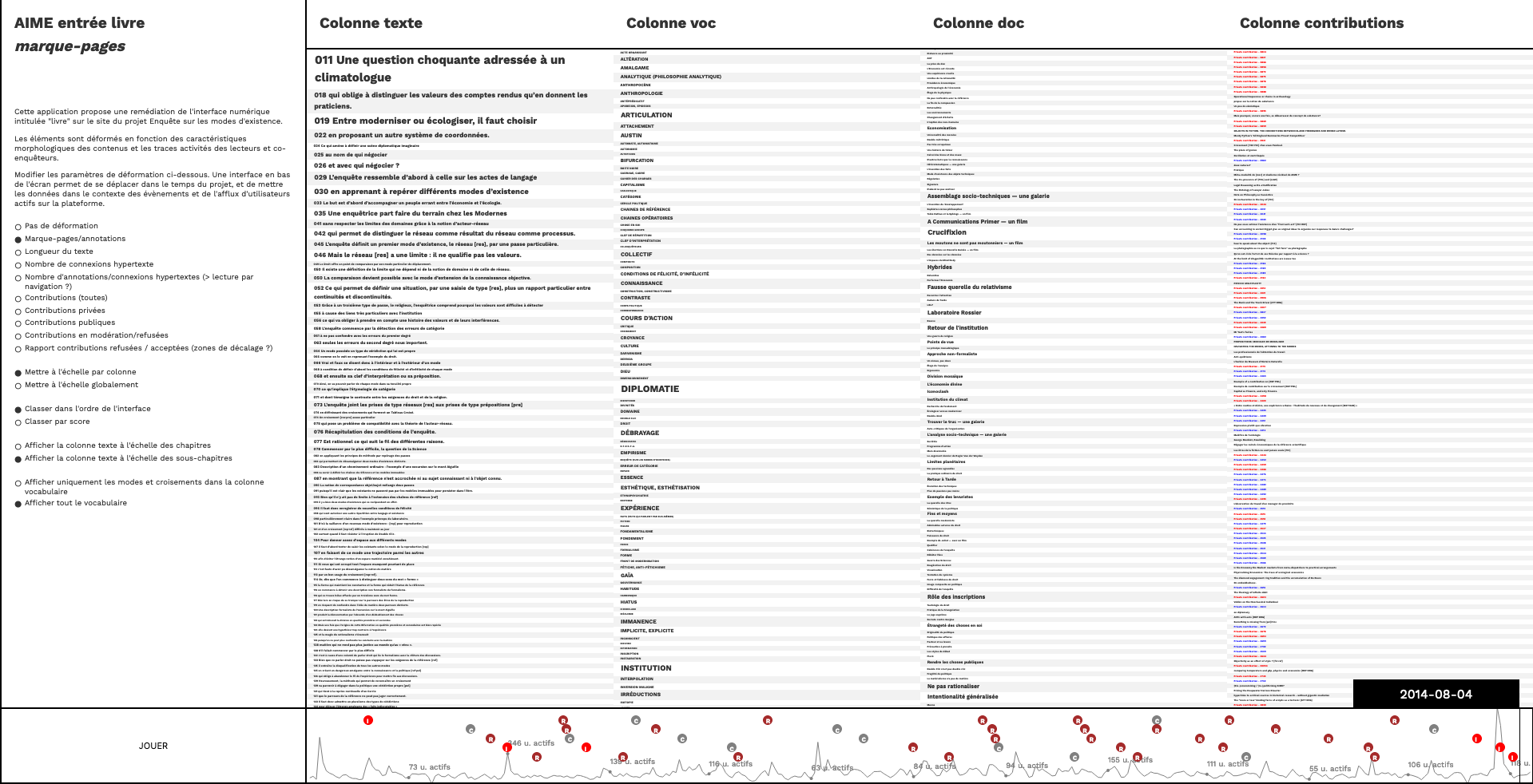

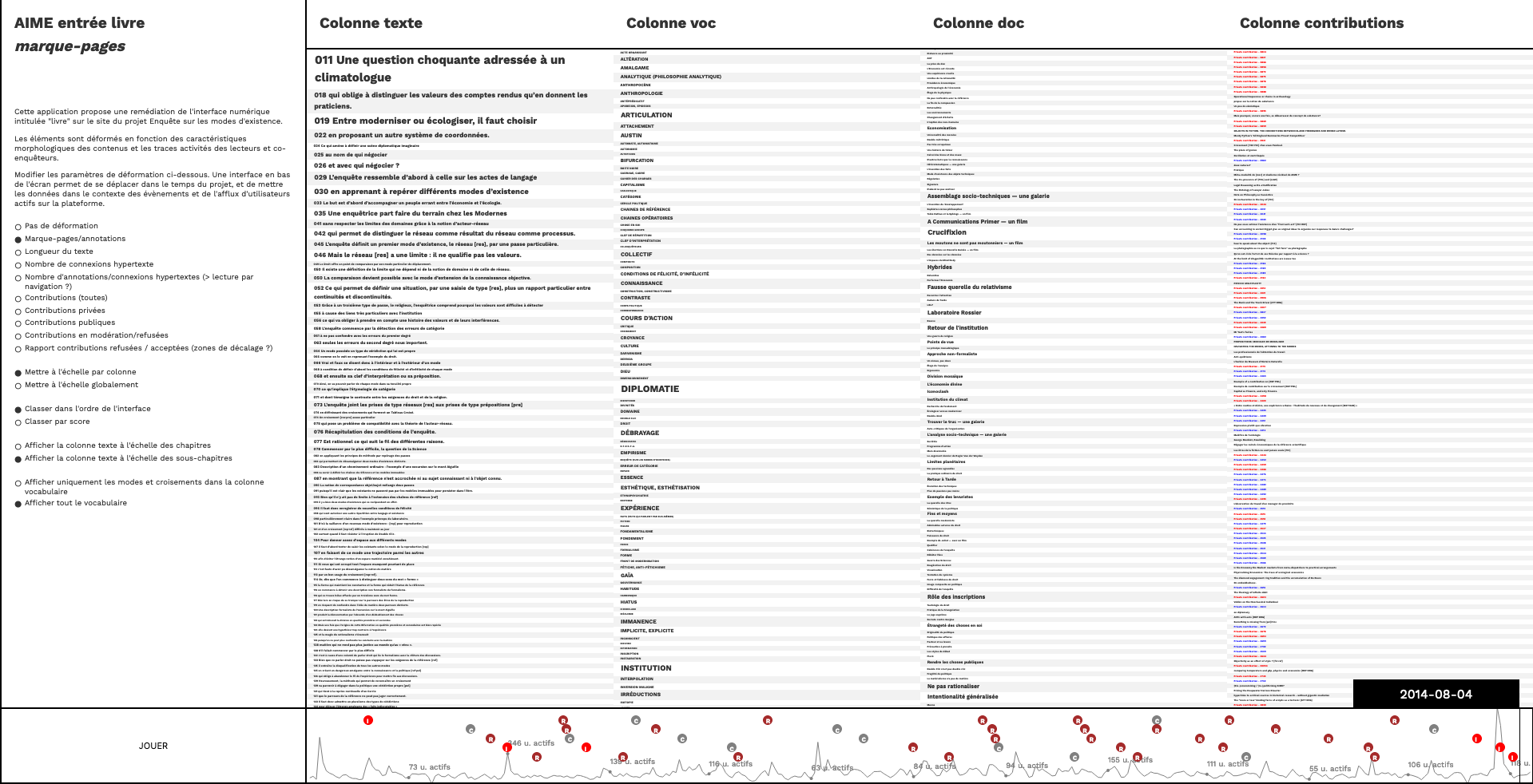

Je détaille ensuite le rôle et la position que j’ai été amené à jouer dans le projet, et les activités d’équipement et d’analyse que j’ai mis en place pour saisir les vacillements multiples et mouvants qui animent l’infrastructure de cette entreprise collective. Activité d’enquête tout autant que de participation à la constitution du collectif autour du projet, mon intervention a endossé un rôle intermédiaire et complexe à l’intérieur du groupe : en situation d’observation participante, j’ai opéré, à différents moments du projet, plusieurs opérations de reconstitution visant à retracer et re-présenter publiquement les formes d’implication des différents cercles collectifs en activité auprès du projet.

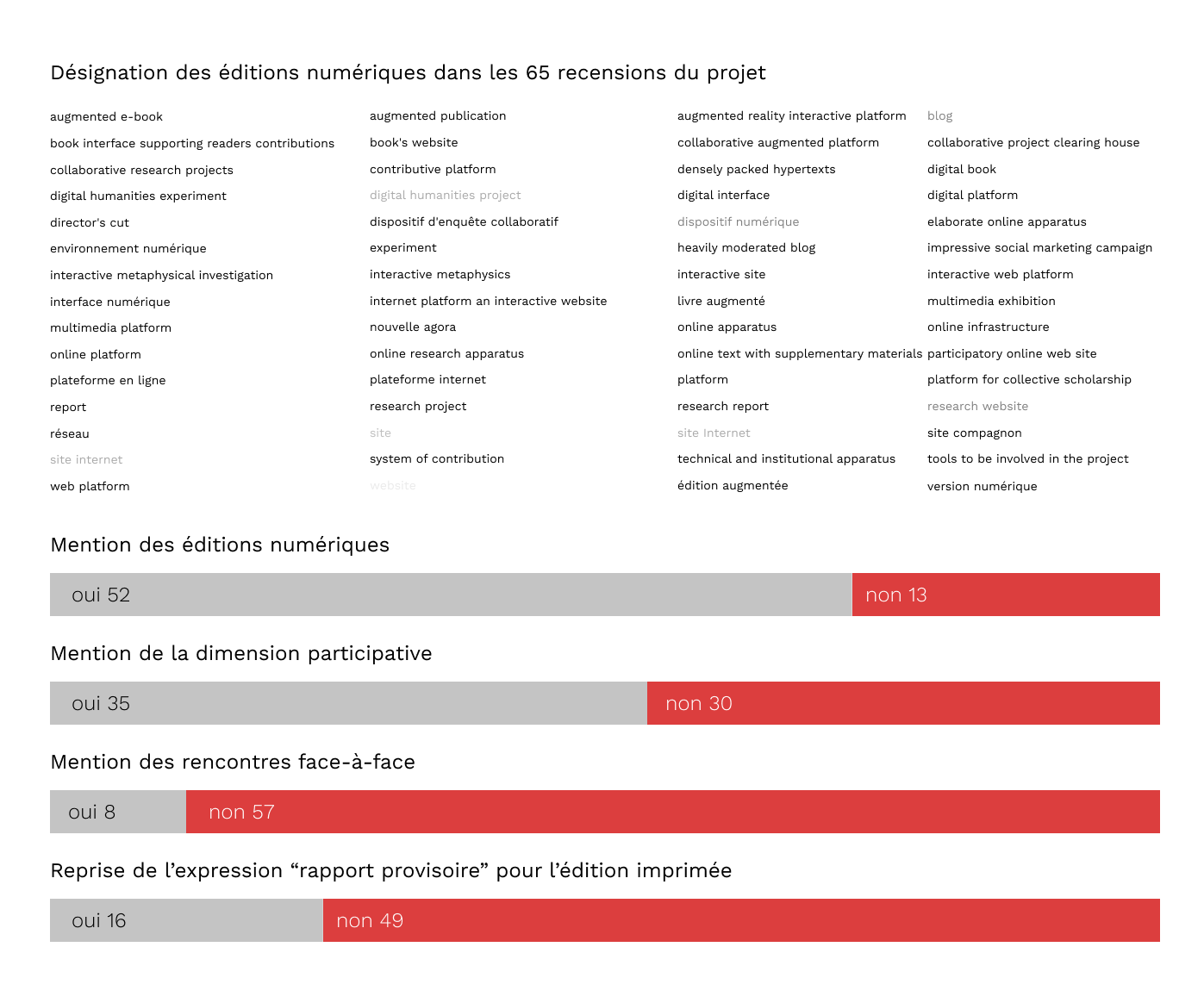

Sur la base des activités de reconstitution que j’ai menées, il s’agit ensuite de conduire l’enquête à mon tour pour comprendre les modalités de réception et d’appropriation de l’infrastructure de l’EME : à partir des différentes traces laissées par le projet (discursives – issues des textes et des entretiens que j’ai conduit – et pratiques – traces numériques de l’activité des participants), il s’agira de décrire comment le format de l’EME a été reçu et investi par les différents « co-enquêteurs » auxquels il est adressé. Les modalités de description (et donc de compréhension) de ce dispositif complexe, son investissement plus ou moins fidèle aux scénarios d’utilisation initialement imaginés par l’équipe, comme la question de la contribution des lecteurs et la transformation effective de l’enquête de son initiateur en une enquête collective, permettra de préciser les modalités de socialisation d’une telle démarche de recherche.

Un cahier des charges pour redécrire les expériences des Modernes

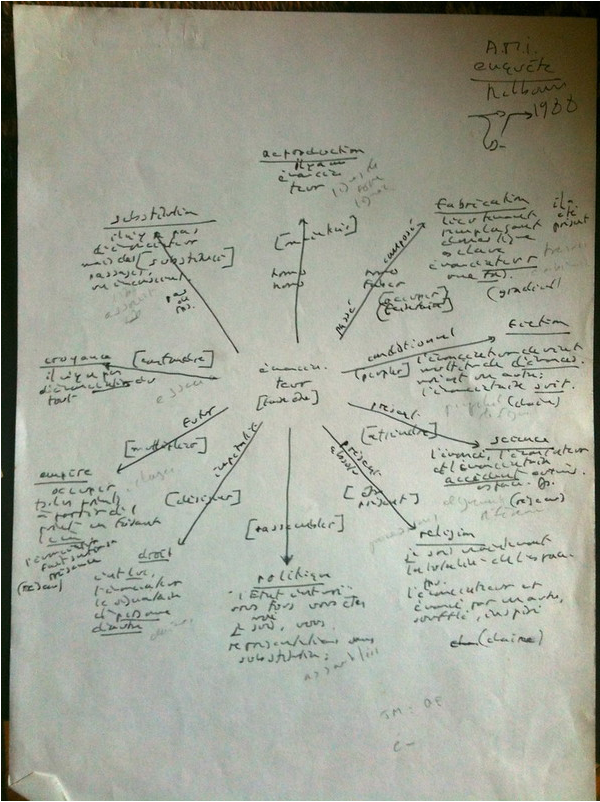

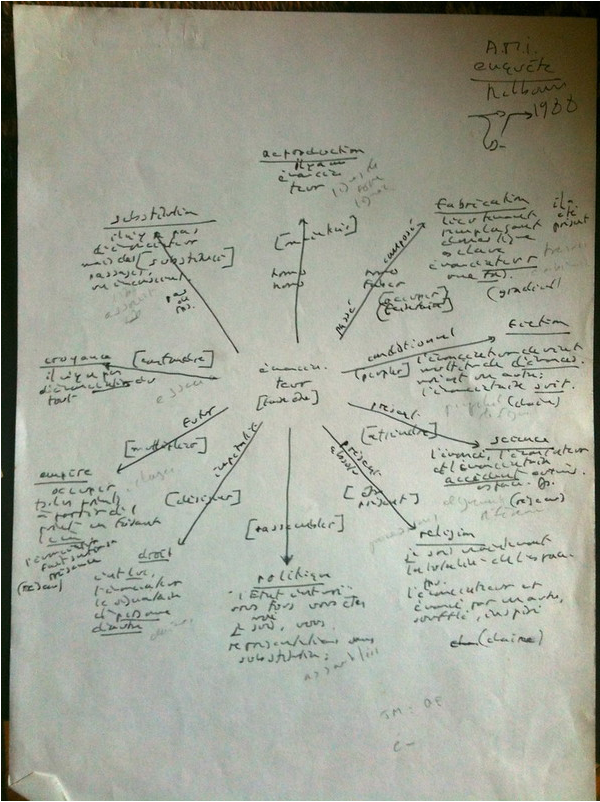

Bruno Latour dessine en 1985 la première esquisse d’une théorie des « régimes d’énonciation » dont il dresse un schéma trois ans plus tard  . Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.

. Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.

. Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal.

. Ce travail individuel est transformé une première fois en une entreprise collective en 2007 à l’occasion d’un colloque d’une semaine à Cerisy durant lequel un premier manuscrit de l’Enquête sur les Modes d’Existence est soumis à quatre-vingt chercheurs appelés à le critiquer et le discuter. Trois ans plus tard, en 2010, le projet EME est soumis à l’instance de financement de recherche European Research Council (ERC) qui l’accepte sur la base d’un financement de 3 ans. S’ensuit alors l’épisode qui fait l’objet de mon terrain de recherche. Je n’entends pas ici entreprendre une analyse ou une critique de lʼœuvre et de la pensée de Bruno Latour – qui ne correspondrait ni à l’objet ni à la position de cette thèse – cependant il est nécessaire de replacer les choix et les conditions de production et de réception de l’EME en regard avec la trajectoire de son acteur principal. D’un point de vue de design, le contexte et la trajectoire de l’EME en tant que dynamique de fabrication et de mise en forme doit d’abord être mise en perspective avec les expérimentations diverses conduites préalablement par son auteur sur le plan des médiums et des formes d’écriture : dʼabord un rapport très libre à l’écriture philosophique et anthropologique, qui n’hésite pas à faire usage de multiples outils littéraires, incluant la mobilisation de (semi-)fictions, d’emprunts et d’interpolation avec des genres tels que ceux de l’échange épistolaire ou du roman policier, ou encore de montages typographiques et graphiques complexes6 . Ensuite, un travail également caractérisé par l’expérimentation de formes alternatives au seul texte écrit, via des activités aussi variées que l’organisation d’expositions – entendues comme « expériences de pensée » (Weibel & Latour, 2002) – et de leur catalogue multimédia en ligne7 , la conduite de performances théâtrales (Latour, Latour, & Ait-Touatti, 2010), ou encore l’expérience de simulations et jeux de rôles divers8 . Ce souci constant pour la reformulation et la remédiation des arguments dans une diversité d’idiomes et de médiums, se doit d’être articulé avec le projet intellectuel qui motive et englobe le projet de l’EME. Comment comprendre, dans l’EME, les notions de traduction, de réécriture et d’enquête à la lumière des travaux antérieurs de son initiateur ?

Par ailleurs, la question du pluralisme ontologique, nécessaire à une description des différentes expériences des Modernes, au centre de l’argument et de la finalité de l’EME, appelle un cahier des charges exigeant pour l’infrastructure du projet en termes de « pratiques d’enquête » et de rapport à la dimension « empirique » des activités qu’elle entend soutenir. D’abord, comment l’EME peut-elle être à la fois un projet de métaphysique et d’anthropologie, les deux termes renvoyant généralement à des plans d’existence radicalement différents ? Et, corollairement, comment mener un projet qui consiste à décrire une « ontologie des modernes », quand l’ontologie est d’habitude entendue comme une réflexion générale et indépendante d’un contexte quelconque ? Quelle est la nature des « comptes-rendus empiriques » dont il est question dans le projet ? Comment alors envisager le rôle de l’infrastructure dans la médiation des expériences collectées et discutées à travers elle ?

Enfin, il s’agit de préciser la nature des collectifs appelés à être constitués par l’infrastructure du projet, et de situer la dimension participative de ce dernier, dans son rapport plus large aux finalités et aux modalités de la recherche universitaire. La dimension diplomatique du projet de l’EME – qui se défend d’être exclusivement un projet de connaissance, malgré les nombreux marqueurs universitaires dont il est affublé – implique la distribution des activités de lecture et d’écriture à une diversité d’acteurs et à travers une diversité d’instances. Que signifie cette dimension diplomatique pour les relations établies par les « co-enquêteurs » appelés à participer au projet ? Qu’y a-t-il à « négocier » et quel est le statut de cette négociation dans le projet plus général de l’Enquête ?

La reprise comme projet intellectuel et comme pratique de recherche

Le travail de Bruno Latour est marqué par la question de la médiation et de la reprise dès ses débuts. Cette question se retrouve dès sa thèse de théologie soutenue en 1985 portant sur les textes religieux, dans laquelle est proposée une version de Dieu dans laquelle ce dernier n’apparaît pas comme transcendance absolue mais plutôt où « son être même se révèle dans la reprise d’une exégèse par une autre » (Maniglier, 2012a, p. 921) à travers une série de « mini-transcendances » impliquées par les réécritures et les reprises des écrits sacrés. La question de la réécriture est ici comprise comme l’instrument d’une réinvention perpétuelle qui passe par la reprise des textes :

Parce qu’ils échappaient à une forme inexplicable de transcendance et d’immobilité, parce qu’ils devenaient localisés, historiques, situés, artificiels, oui, inventés et constamment réinventés, en se reposant à chaque passage de relais la question de leur véracité, ces textes devenaient enfin actifs et proches. (Latour, 2012a, p. 551)

Le chercheur se dirige ensuite vers les sciences sociales et l’anthropologie, au moment d’un mouvement plus large de renouvellement de la discipline via le choix de terrains d’étude s’inscrivant dans les pratiques et les cultures de l’Occident du XXème siècle9 . Après une étude ethnographique portant sur « l’ivoirisation des cadres » en Côte d’Ivoire (Latour, 2012a), il vient reposer la question de la (ré)écriture et de la reprise déjà engagée en s’intéressant aux pratiques de la science en œuvre dans les laboratoires de recherche. Bruno Latour expérimente alors en compagnie de Steve Woolgar une nouvelle approche sociale de la « Science » qui se fonde sur la présupposition d’une étrangéité et d’un malentendu radical avec les « observés » pour décrire l’activité des scientifiques avec les moyens de lʼethnographie, et la comprendre en termes de pratiques et de rituels (Latour & Woolgar, 2006). Dans ces premières enquêtes de terrain, il s’agit de décrire le fait scientifique non pas comme une « réalité objective » indépendante des pratiques et pour ainsi dire « découverte » par les méthodes expérimentales, mais plutôt comme le produit d’un ensemble de relations entre des humains et des non-humains qui, par une suite d’opérations de référence et de reprise successives, font se déplacer l’information scientifique depuis les terrains d’observation jusque dans les publications scientifiques. La qualification du fait comme scientifique se définit alors moins par le contenu de l’information ainsi transportée que par la possibilité laissée par l’activité scientifique de reparcourir la « chaîne de références » qui a permis de transporter cette information depuis un lieu éloigné jusqu’à un autre tout en maintenant sa constance – ce que l’auteur nomme un « mobile immuable » (Latour, 2005). Ces travaux font de Bruno Latour l’un des acteurs principaux de l’émergence du champ desdites Sciences & Technology Studies (STS) qui se développe ensuite de manière internationale.

Les travaux de Bruno Latour sur l’anthropologie et l’étude des Sciences lui valent une grande notoriété mais également de nombreux détracteurs, notamment dans les disciplines des Sciences de la Nature, au sein desquelles certains scientifiques voient dans son approche « réaliste » une tentative de décrédibilisation de leur activité et une forme de « relativisation » de la vérité et de la raison moderne héritée de l’histoire des sciences et des lumières. Cette tension trouve son apogée dans la « guerre des sciences », un vif conflit entre universitaires survenu à la fin des années 1990 et mené à coups de canulars, de tribunes médiatiques et même parfois de manœuvres de blocage socio-professionnel et de campagnes de décrédibilisation symbolique (Jeanneret, 2000). Il n’est pas anecdotique de rappeler cet épisode et la question de la réception des travaux du philosophe, dans la mesure où la question de la pluralité des manières d’envisager les rapports au « vrai » et au « faux » ici mise en jeu se voit mobilisée dans l’EME comme un problème cardinal de diplomatie, visant à trouver le moyen de « mieux parler » aux Modernes de ce à quoi ils tiennent mais également de se présenter à d’autres collectifs.

En tant que tel, le projet de l’EME est l’histoire de deux continuités. D’abord, il s’inscrit dans la suite de l’autre livre philosophique majeur publié par Bruno Latour en 1993, Nous n’avons jamais été modernes (Latour, 1991/2006), marqué par le projet inachevé d’une « anthropologie symétrique ». Dans ce dernier, la notion de Modernité désigne le type de culture qui émerge en Occident conséquemment à lʼinstitutionnalisation de la science aux alentours du XVIIème siècle. Latour s’attaque ici principalement à la division que cette dernière a établi entre Nature et Culture dans la suite de notre histoire moderne et contemporaine. Selon l’auteur, les « modernes » ont construit la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes comme le récit d’une émancipation toujours plus grande vis-à-vis de la Nature, là où, dans la pratique, ces mêmes sciences auraient en fait provoqué la prolifération d’attachements et de relations multiples avec une quantité de « non-humains » auxquels les modernes n’ont cessé de s’hybrider et de se lier depuis tout en les ignorant. Le projet d’une « anthropologie symétrique » que Latour appelle de ses vœux dès cet ouvrage invite à démentir la distinction conventionnelle entre cultures « développées » et « en développement », « modernes » et « bientôt-modernes », impliquant tout collectif dans un processus de « modernisation » et un rapport plus ou moins retardé avec le « progrès » orienté par la perspective téléologique d’une émancipation par la raison. Il s’agit au contraire de retourner en direction de la Modernité les méthodes qu’elle avait établi pour étudier les divers Autres rencontrés son chemin – à savoir celles de l’ethnographie et de l’anthropologie – afin de retrouver le fil d’une description qui tiendrait compte des multiples attachements et relations qui se cachent sous les discours de la modernisation. Si « nous n’avons jamais été modernes », le projet de l’EME est alors de proposer une version positive de la modernité telle qu’elle s’est faite, répondant à la question : « Qui avons-nous été ? » (Latour, 2012b, p. 23).

L’autre continuité dans laquelle l’EME peut être située, relève des travaux de Bruno Latour à propos de la sociologie de la traduction et de la « théorie de l’acteur-réseau », mise en place au Centre de Sociologie de l’Innovation avec Madeleine Akrich et Michel Callon. Celle-ci s’attache à questionner les rapports d’échelle constitutifs de la sociologie et la relation entre « macroacteurs » et « individus » telle qu’elle est abordée dans les compte-rendus sociologiques. Postulant qu’« aucun acteur n’est plus grand qu’un autre sinon par une transaction (une traduction) qu’il faut étudier » (Schaffer & Shapin, 1993, p. 15), la sociologie de la traduction invite à redécrire la production des techniques et des faits scientifiques en termes « d’hybrides » et de « chimères » constitués par des relations de traduction entre une série toujours plus hétérogène d’acteurs, qu’il s’agisse d’individus, d’institutions, de textes, d’êtres vivants ou d’objets scientifiques. Le réseau ici en question est un réseau d’associations entre des acteurs hétérogènes, qui permet de décrire les situations sans faire appel aux catégories postulant la préexistence d’une société et de ses structures, et d’une dichotomie nette entre « le tout » social et ses partie. La méthode de la sociologie de la traduction se présente alors comme un outil d’enquête qui permet de repérer et de découvrir les relations insoupçonnées à lʼœuvre dans la constitution d’une situation sociale ou d’un cours d’action donné. Elle présente cependant, selon les mots de l’auteur, l’insuffisance de n’expliquer en rien le mode d’extension des réseaux et la manière dont s’établissent lesdites « traductions » à lʼœuvre dans la constitution des cours d’action (Latour, 2012b, pp. 45‑47).

Une approche simultanément métaphysique, anthropologique et sémiotique

Pour opérer le travail de continuation impliqué par le projet d’une « anthropologie symétrique » et d’une interprétation métaphysique des assemblages repérés par la théorie de l’acteur-réseau, l’EME se nourrit de nouveaux alliés théoriques en s’inscrivant dans l’empirisme radical ou second empirisme porté par les travaux d’Alfred North Whitehead (Whitehead, 1979) puis de William James dans le champ de la philosophie pragmatique (James, Garreta, & Girel, 1906/2007). Ce qui est en jeu, c’est le rôle de l’expérience dans la définition de l’être, et notamment une critique de la manière dont elle se voit envisagée par la tradition dualiste occidentale. Dans cette tradition, le premier empirisme de Locke puis de Hume propose de réduire la question de l’expérience aux données de la perception et autres sensory data, là où le second empirisme porte également son attention sur l’ensemble des relations, nervures, et médiations qui font partie de l’expérience. Pour ces auteurs, il n’y aurait pas d’un côté « un monde », et de l’autre « des sujets », qui échafauderaient dans leur esprit un ensemble de relations à partir des « données » apportées par les sens, ce que Whitehead appelle la « bifurcation de la Nature » pour dénoncer l’opposition instaurée par la culture occidentale entre l’en soi et le pour soi, entre le sujet et l’objet, entre la raison et la non-raison, entre le monde de la Science et celui de la Vie (Whitehead, 1920/2006). Plutôt, lesdites relations feraient directement et pleinement partie de l’expérience, in rerum natura, ouvrant par là-même une pensée métaphysique qui entendrait la question de l’Être selon une forme d’ontologie « plate », qui ne postule pas de différence de « dignité ontologique » a priori entre les êtres et repose plutôt sur les relations qui les font exister dans un monde commun. Cette version de la métaphysique invite alors à entendre la question de l’être sur un registre transitionnel et processuel, un être toujours en train de se faire par les relations par lesquelles il s’établit, ce que Bruno Latour qualifie dans l’EME d’être-en-tant-qu’autre (par opposition à ce qu’il appelle l’être-en-tant-qu’être).

Le concept de modes d’existence est notamment hérité de lʼœuvre de Gilbert Simondon, qui postulait déjà les sujets et les objets comme des constructions ultérieures et contingentes issues de processus d’individuation et de « concrétisation » réciproques (Simondon, 1958/2012). Le « mode d’existence des objets techniques » est alors envisagé comme une manifestation ontologique intimement associée à la formation de l’Homme, et prise dans une généalogie qui le fait s’ajouter aux modes d’être religieux puis esthétiques et ainsi de participer d’une pluralité de manières d’être. (Simondon, 1958/2012, p. 160).

Mais, plus encore que dans lʼœuvre de Simondon, c’est du travail du philosophe Etienne Souriau, avec son ouvrage Les différents modes d’existence (Souriau, 1943/2009), que se réclame le plus l’EME. Ce dernier, ouvrage d’esthétique tout autant que de métaphysique, échafaude une théorie du « pluralisme existentiel » dans lequel l’être possède une diversité de formes et de modes. Outre la notion même de modes d’existence que Latour reprend en réinterprétant les cinq modes initialement proposés par Souriau (Latour, 2007b) et leur en adjoignant de nouveaux, il lui emprunte également les notions de préposition et d’instauration qui sont cardinales pour interpréter l’infrastructure conceptuelle du projet.

La préposition permet d’envisager la question du pluralisme de l’être sans segmenter ce dernier en domaines ou en substances, mais plutôt en la posant sur le registre de la modalité. Une préposition « engage tout ce qui suit et pourtant ne participe pas directement à ce qui suit » (Latour, 2012i), et permet de penser l’expérience en termes d’adverbes plutôt que de substantifs : elle permet de se demander ce que signifie de parler « religieusement » plutôt que de parler des religions instituées, de parler « politiquement » plutôt que de parler de sujets politiques, etc. Ainsi, la préposition infléchit sur les propositions et les oriente sans pour autant les constituer, permettant de questionner les situations en termes de « comment » plutôt que de « quoi ».

L’utilisation latourienne du concept de préposition est fortement marquée par la culture de la sémiotique, et il la fait explicitement équivaloir aux concepts de force illocutoire développée par Austin (Austin, 1962/1991). Ce n’est pourtant pas uniquement de « manière de parler » dont il s’agit ici, entendues comme des représentation d’une réalité qui serait par ailleurs invariante et indépendante. Il s’agit au contraire de « joindre les questions de langue et celle d’être » pour « différencier la recherche des prépositions de celle des substances ou des fondements » (Latour, 2007b, p. 7) à travers des modes de description appropriés. Les prépositions engagent tout autant des modes d’énonciation que des modes de l’être.

Les prépositions, ou modes d’existence, ou régimes d’énonciation de l’être, nécessitent par ailleurs d’établir une théorie de la relation qui permette d’envisager les termes d’une constitution réciproque des acteurs. À ce titre, le concept d’instauration permet d’équiper l’enquête sur les modes d’existence d’un outil qui ne repose pas sur la distinction entre un objet et un sujet – une œuvre et son artiste, un fait et son savant, etc. – mais d’envisager ces deux positions comme le résultat d’une action réciproque et constitutive10 . Elle implique également une relation de symétrie entre chacune des parties dans l’établissement de la situation, également impliquées dans la construction d’une situation sans que l’une soit « l’acteur » unidirectionnel de l’autre. Ainsi écrit-il :

L’artiste, dit Souriau, n’est jamais le créateur, mais toujours l’instaurateur d’une œuvre qui vient à lui mais qui, sans lui, ne procéderait jamais vers l’existence. S’il y a une question que ne se pose jamais le sculpteur, c’est la question critique : « Est-ce moi ou est-ce la statue qui suis, qui est l’auteur de la statue ? » On reconnaît là le redoublement de l’action d’une part, l’oscillation du vecteur de l’action, d’autre part. Mais ce qui intéresse Souriau avant tout, c’est le troisième aspect, celui qui porte sur l’excellence et la qualité de lʼœuvre instaurée : si le sculpteur se réveille la nuit, c’est parce qu’il doit encore se laisser faire pour achever lʼœuvre ou la rater. (Latour, 2012b, p. 166)

Les processus d’instauration sont alors compris comme l’expression de trajectoires particulières dont les prépositions seraient le « fluide » ou la « tonalité » adéquate. Fidèle au projet multi-réaliste ou pluri-ontologique de Souriau, le projet de Bruno Latour consiste alors à engager une enquête visant à extraire une série de valeurs auxquelles les Modernes disent tenir (les différents modes dʼexistence), en qualifiant les prépositions qui ont permis les diverses trajectoires d’instauration par lesquelles s’est faite la modernité. Ce projet d’investigation se double alors d’une dimension anthropologique.

C’est parce qu’elle est fondée sur une approche de l’ontologie qui entend l’être-en-tant-qu’autre que l’EME peut et doit relever d’une enquête anthropologique. L’anthropologie fonde ses opérations de connaissance sur le repérage de différences dans les cours d’action vécus directement sur le terrain. Elle permet ainsi de poser des questions de métaphysique au sens de l’EME dans la mesure où les différences ainsi repérées permettent de distinguer des trajectoires aux modalités divergentes. L’analyse de l’EME proposée par le philosophe Patrice Maniglier éclaire bien la complémentarité nécessaire entre le projet de pluralisme ontologique de Bruno Latour et la méthode anthropologique, entendue comme une science des différences, que ce pluralisme implique :

Il n’y aurait donc pas d’un côté l’esprit (ou la culture ou le langage), et de l’autre l’être (ou la réalité ou le monde), mais plusieurs manières d’être. L’ontologie devient le discours de l’anthropologie, parce que la notion d’être apparaît comme le comparant le plus puissant. Cela ne signifie pas qu’il est le plus indéterminé, mais au contraire qu’il est le plus intense, celui qui nous oblige au déplacement et au dépaysement le plus grand. L’ idée de culture n’est qu’une conséquence d’une certaine « ontologie ». Il faut ici être radical : par « ontologie » nous n’entendons pas une « théorie » quant à l’Être, ni même des idées ou une « entente » de l’Être ; nous entendons bien des manières de déterminer quelque chose comme étant. […] La question n’est donc pas d’accepter comme étant tout ce qui est déclaré tel par les uns ou les autres, mais plutôt de mieux comprendre ce qui est effectivement dans notre monde par différence avec ce qui est dans les autres. (Maniglier, 2012a, p. 919)

Ainsi, parce qu’elle est processuelle et pour ainsi dire passée par les trajectoires d’instauration que l’on peut détecter, la métaphysique proposée par Bruno Latour n’existe non pas sur un plan de transcendance mais est contenue dans l’expérience. C’est à ce titre que cette métaphysique n’est pas une métaphysique générale mais une métaphysique locale et située, qui peut être la métaphysique d’un collectif particulier, celui des Modernes. Le projet de l’EME consiste alors à conduire une Enquête pour distinguer, mais également accorder ou composer, les diverses manières d’êtres qui ont tenu ensemble la modernité et son déploiement. Cela implique également que l’ensemble des « modes d’existence » peut être limité en nombre et en définition, dans la mesure où il s’adresse à un agencement particulier de situations :

Seulement, Souriau ne faisait aucun effort pour être anthropologique, il croyait parler de toute ontologie. Moi, je m’adresse à des gens qui ont extrait de toutes les altérations possibles de l’être-en-tant-qu’autre, un tout petit nombre, en tout cas qui en ont élaboré un tout petit nombre, et qui ont ensuite encombré le monde avec ce petit nombre. (Latour & Marinda, 2015, p. 8)

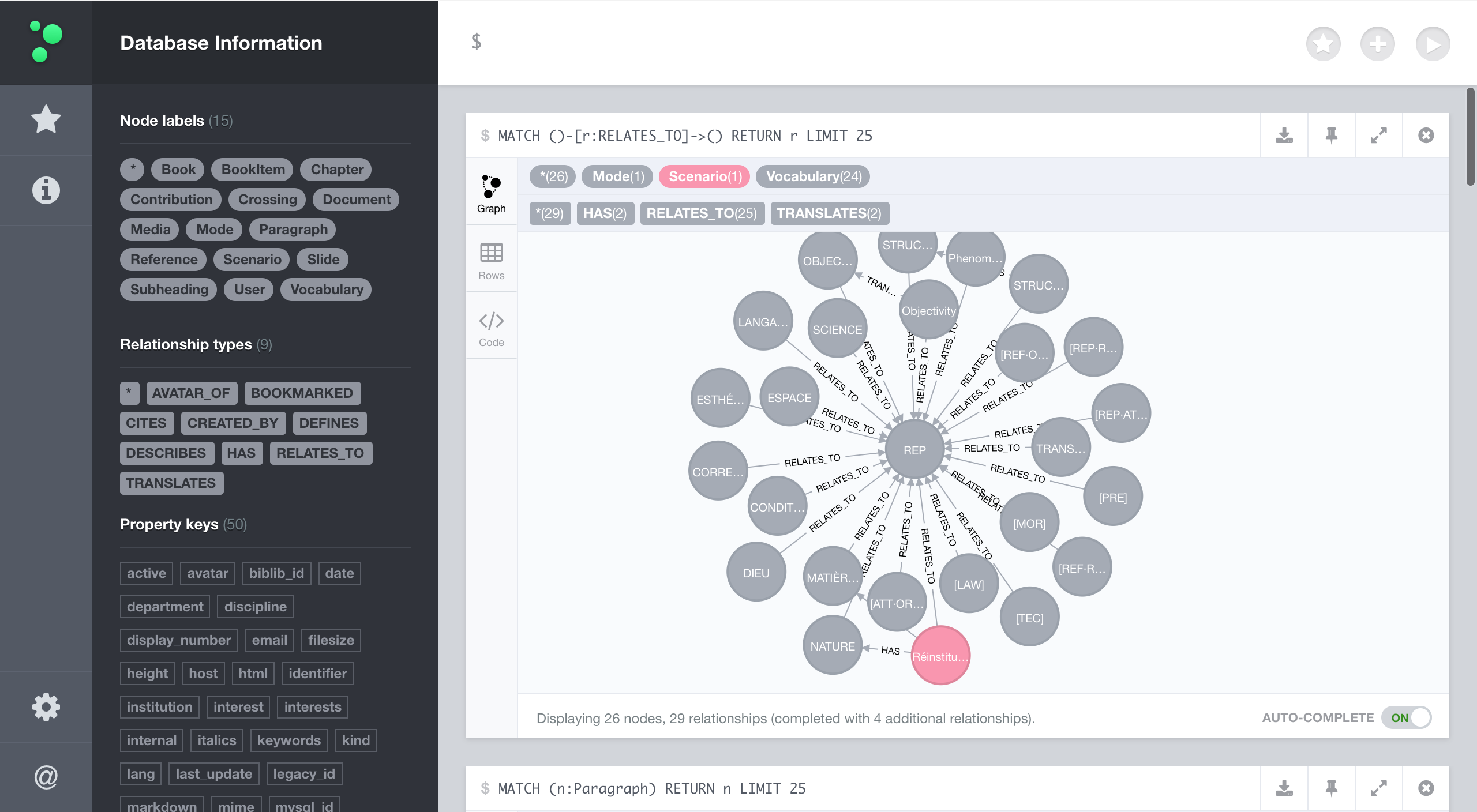

L’enquête sur les modes d’existence est donc simultanément métaphysique, anthropologique, et sémiotique. Pour pouvoir être conduite, elle nécessite l’équipement d’outils de description et de comparaison permettant à une démarche collective de se mettre en place.

Une « sorte de grammaire de l’existence » pour se rendre sensibles à une pluralité de manières d’être

L’infrastructure conceptuelle de l’EME s’articule via une grammaire systématique permettant de comparer et de croiser les modes d’existence au moyen du « métalangage de l’enquête ». Ainsi, l’hypothèse de l’être-en-tant-qu’autre suppose une description de l’expérience comme la « libre association » d’un ensemble d’acteurs hétérogènes, ceux-là mêmes étudiés par la sociologie de la traduction et permettant d’envisager la description d’une situation donnée comme un réseau d’associations qui peut être étendu indéfiniment par l’enquêteur. Ces derniers s’incarnent alors dans ce que l’enquête nomme le mode [RES] pour Réseau.

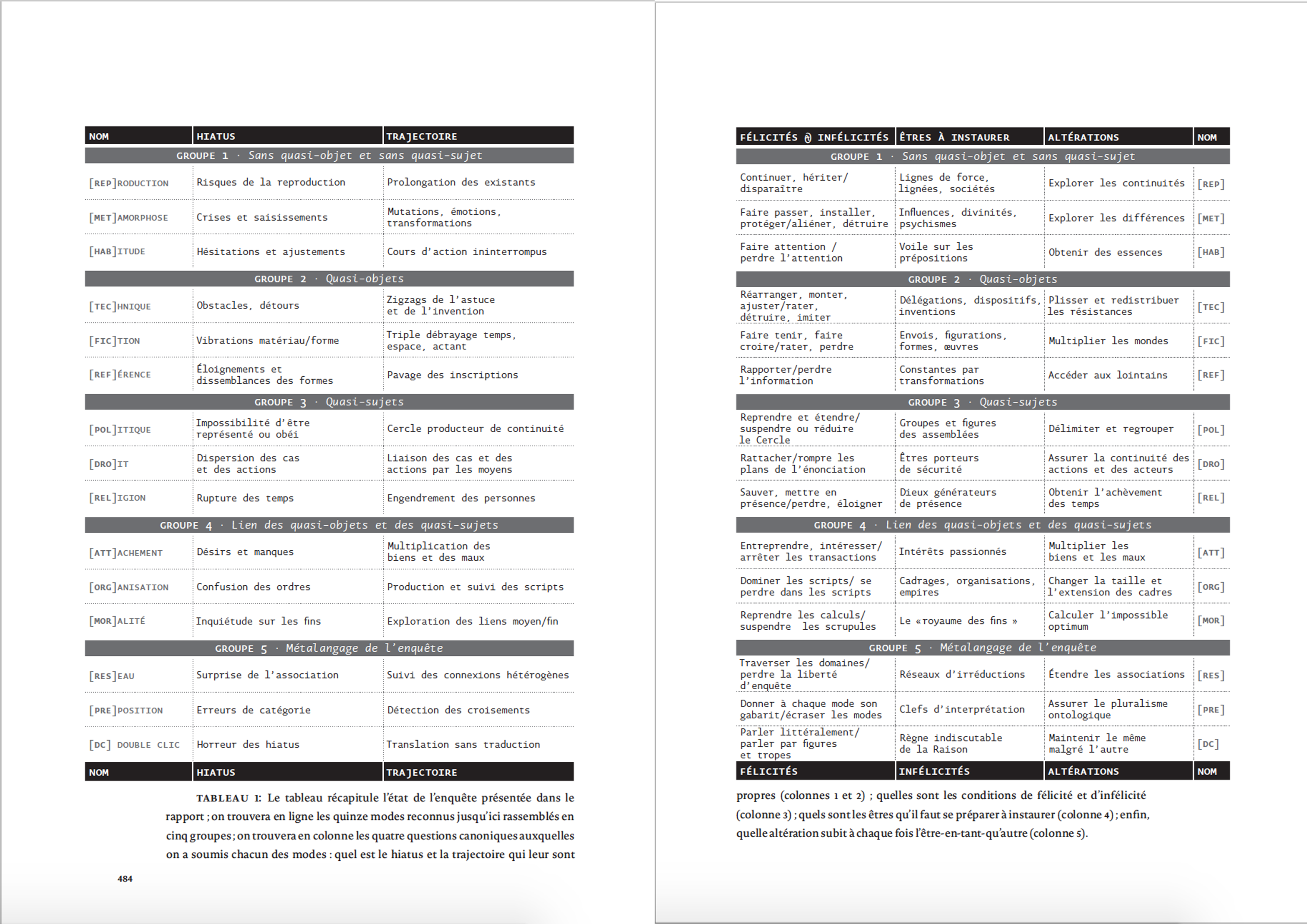

Parce que le réseau est nécessairement constitué d’associations hétérogènes, il implique une série de décrochages et de déraillements dans l’expérience. Pour comprendre l’existence des réseaux d’acteurs malgré de telles discontinuités, il est donc selon Latour nécessaire de penser l’existence de « mini-transcendances » qui expliqueraient la continuité des cours d’action sans pour autant nier l’hétérogénéité des réseaux. Ce qu’il nomme hiatus intervient alors comme le nom de ces décrochages. Ces derniers sont appelés à être comblés par des passes qui représentent les différents modes de passage entre les interruptions impliquées par un hiatus. À chaque mode d’existence l’épreuve d’un hiatus particulier, et le type de passe qui permet de le surmonter, de telle sorte qu’« un mode d’existence se caractérise par la nature des passes qu’il entraîne » (Famy, 2017). Les passes spécifiques à chaque mode d’existence se caractérisent alors par une trajectoire, qui permet au mode d’être instauré selon les « conditions de félicité et d’infélicité » qui définissent comment le mode de l’être en question engage ce qui est de l’ordre du « vrai » ou du « faux ». Hiatus, passe, trajectoire et conditions de félicité constituent la grammaire de description des modes d’existence abordés par l’enquête. Ce mode de description est lui-même instauré par son propre mode d’existence, le mode [PRE] pour préposition, « nécessaire à l’enquête puisqu’il permet de revenir en arrière vers les clefs d’interprétation qui permettent de se préparer à ce qui suit. » (Latour, 2012h). Ainsi :

Si l’on résume, un mode d’existence quelconque est un réseau [RES] spécifié et identifié par une préposition [PRE], la seconde donnant la clef d’interprétation du premier. Cette clef d’interprétation, cette tonalité propre au mode d’existence, entraîne un type de passes particulier et donc une trajectoire particulière, qui elle-même implique l’instauration d’êtres spécifiques propre au mode concerné. (Famy, 2017)

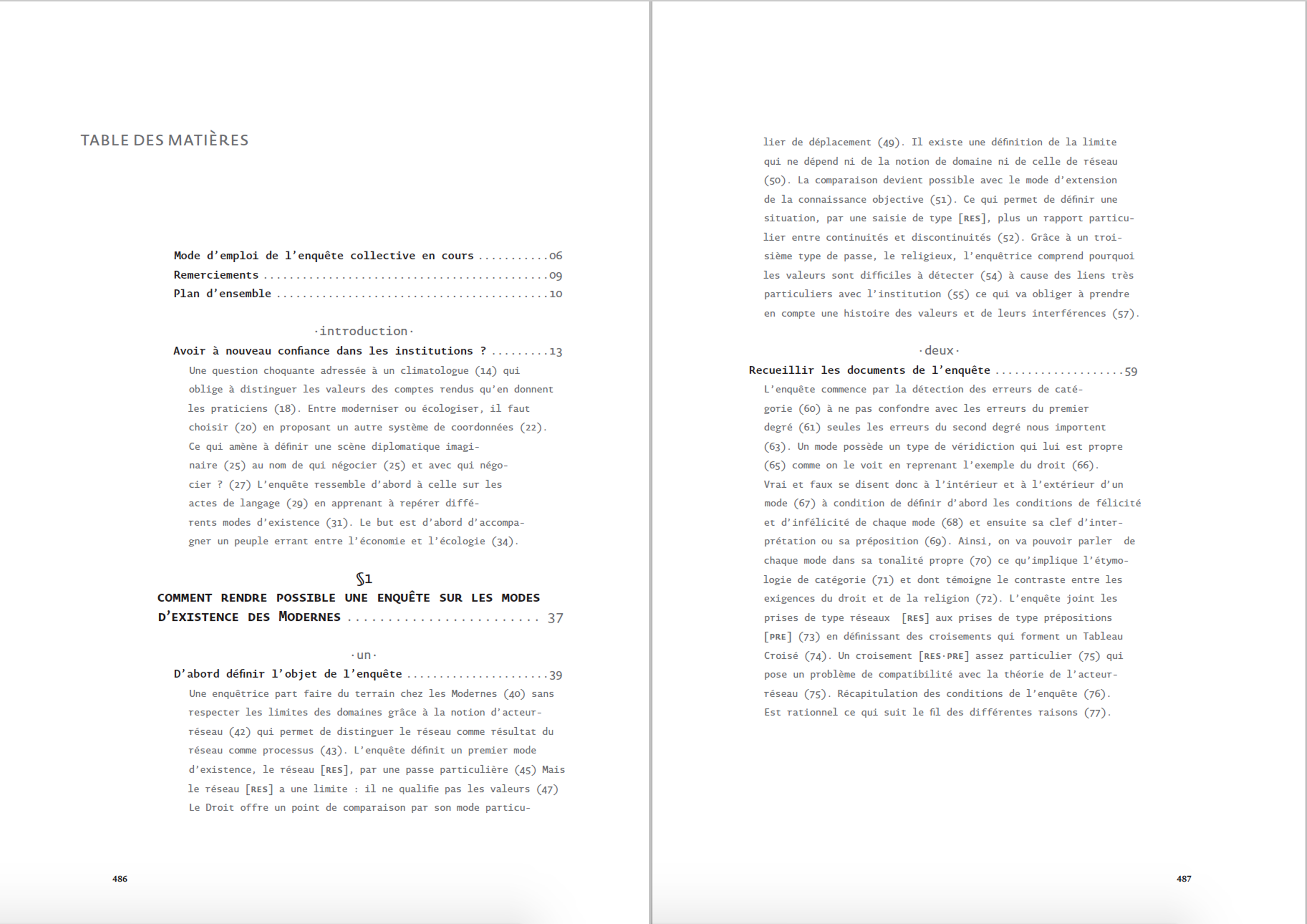

À partir des méthodes d’investigation du mode [RES] pour réseau et du protocole de description de PRE11 , l’ensemble du texte de l’EME présente successivement et sous une forme narrative une série de 12 autres modes visant à faire un bilan provisoire – mais le plus cohérent possible – des différentes « prépositions » utilisées par les modernes pour composer la pluralité de leurs manières d’être. Les douze modes d’existence décrits par le « métalangage de l’enquête » sont alors décrits sous la forme de quatre groupes visant à complexifier et reconfigurer ce qui aurait été sinon décrit par le biais des grands dualismes entre Sujet et Objet ou encore Nature et Culture. On y trouve ainsi, les modes « sans quasi-objet et sans quasi-sujet », les « quasi-objets », des « quasi-sujets », et enfin les « liens entre quasi-objets et quasi-sujets ».

Dans le premier groupe des modes, le mode de la reproduction (REP) vise à décrire les situations d’engendrement et de continuation – des vivants, mais également des institutions, des personnes, etc. – et la manière dont ces derniers entendent continuer d’exister, alors que celui de la métamorphose (MET) intervient « chaque fois que l’on s’adresse à la façon dont les existants sont transformés ou transforment pour parvenir à subsister » (Latour, 2012g). Celui de l’habitude (HAB), enfin, permet de se rendre attentifs aux situations d’uniformisation par la répétition, dans lesquelles « hésitations et ajustements » se voient surmontés par le sentiment de l’habitude.

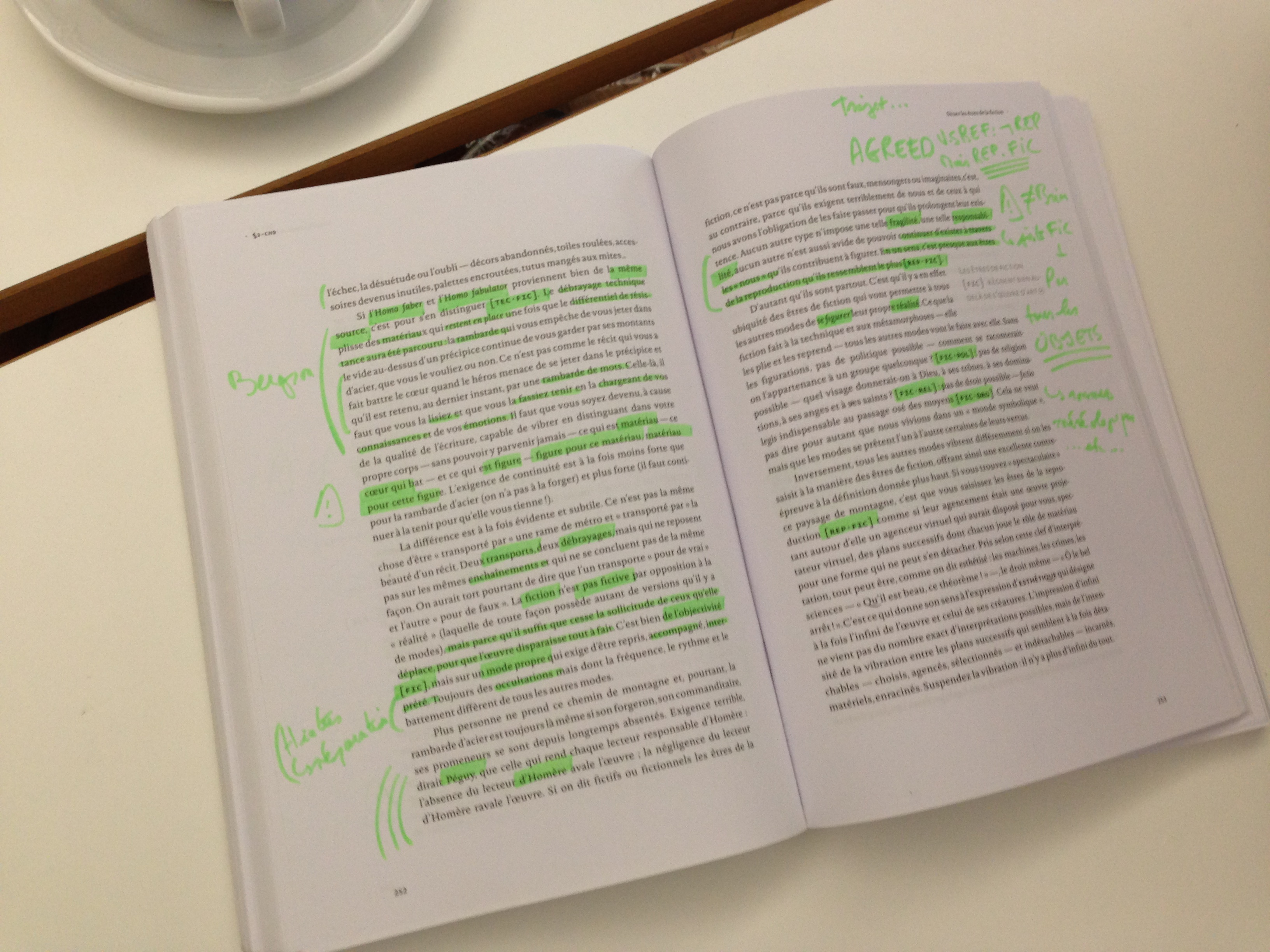

À partir du second groupe des modes d’existence, on retrouve progressivement un compte-rendu et un réinvestissement synthétique de l’ensemble des enquêtes de terrain de Bruno Latour. Au premier rang de ces dernières, la question de la référence (REF), mode d’alignement de « chaînes de références » qui permet de transporter de l’information au cœur de la description de certaines pratiques scientifiques. Celui de la technique (TEC) désigne non pas un ensemble de dispositifs technologiques ou même « socio-techniques » mais plutôt une manière de conjurer des obstacles par une série de « détours » et de « zigzags » inventifs, « ce que l’on fait saillir chaque fois que l’on s’intéresse aux détours inattendus par lesquels les existants doivent passer pour parvenir à subsister » (Latour, 2012j). Le mode de la fiction (FIC), enfin, confondu à tort avec les domaines de l’Art ou de la Culture, désigne les rapports conflictuels entre matérialité et figures, ces « petits mondes qui ne peuvent ni se détacher de ces matériaux ni s’y réduire », et leur manière de les déjouer par les jeux du « faux semblant » et de la « multiplication des mondes » (Latour, 2012f).

Le troisième groupe redéfinit le « quasi-sujet » moderne à l’aune des modes d’existence politiques (POL), religieux (REL) et juridique (DRO). Le premier, POL, s’attache à décrire les situations combinant représentation et obéissance de manière problématique, invitant un « parler politique » pour faire constamment reprendre le cercle qui unit et mélange les représentés et les obéissants – mode par ailleurs développé dans l’ouvrage Politiques de la Nature (Latour, 2004b). Le second, REL, permet de suivre la trajectoire des modes d’être religieux comme le maintien d’une forme de fidélité à un message constamment transformé et converti, et résulte des enquêtes conduites dans l’ouvrage Jubiler ou les tourments de la parole religieuse (Latour, 2002). Vient enfin le « passage du droit » (DRO) qui « relie aux yeux du juriste de façon continue des sources qui, aux yeux des plaignants, n’ont aucune espèce de relation (par exemple une maison avec un titre de propriété) » (Latour, 2012e) préalablement étudiée dans son enquête de terrain sur le Conseil d’Etat (Latour, 2004a).

Le tour d’horizon des modes tels que présentés dans le texte initial de l’EME s’attache enfin à la description du « continent économique » à travers la distinction entre trois manières d’être propres aux relations que ce dernier implique entre les « quasi-sujets » et les « quasi-objets ». L’attachement (ATT) décrit les relations entre ce que l’on pourrait nommer des « personnes » et ce que l’on pourrait nommer des « biens », à travers une modalité « d’intérêts passionnés » qui s’instaurent dans des situations de consommation, d’achat ou de production (Latour & Lépinay, 2008). À l’attachement répond l’organisation (ORG) qui permet de suivre des « scripts » (programmes ou séquences d’opérations qui lient les différents acteurs d’une situation) malgré la confusion impliquée par les ordres qu’ils impliquent. Le mode de la « morale » (MOR), enfin, porte sur les relations entre fins et moyens et la recherche d’une composition optimale pour arriver à une finalité déterminée.

Ainsi, partiellement alignés avec des institutions qui nous sont familières – Droit, Religion, Politique, etc. – l’enquête consiste à démêler une série de confusions entre les modes d’existences et les « domaines » établis par les modernes pour rendre compte des valeurs qui les sous-tendent. Dans le récit latourien, ils sont difficiles à saisir notamment parce qu’ils sont recouverts par une série de « compte-rendus officiels » qui ne correspondent pas aux trajectoires qu’ils entendent protéger. Un travail est alors nécessaire pour spécifier les modes et en préciser la définition au-delà des expériences ayant permis à Bruno Latour de les esquisser.

Par ailleurs, à la différence d’autres pensées tournées vers la valorisation d’une forme de pluralisme ontologique, le projet de Bruno Latour est compositionniste en ce qu’il vise non seulement à reconnaître une diversité de manières d’être, mais également à trouver le moyen de les faire cohabiter sur un sol commun. Le nombre et la définition des modes d’existence déployés au début du volet collectif du projet est à la fois présenté comme une contingence de son enquête et de l’histoire occidentale12 , et défendus comme une proposition cohérente et solide qu’il sera difficile de réévaluer13 . La dimension collective de l’enquête consiste alors à proposer à d’autres enquêteurs de remettre en jeu la première définition des modes faite par l’auteur initial.

Équiper collectivement un protocole d’enquête et de diplomatie

La thèse des modes d’existence s’accompagne d’une nécessité méthodologique quant à la manière de les saisir et de mieux les instituer collectivement. Trajectoires d’être subtiles plutôt que royaumes fièrement signalés, les modes d’existence se déploient au cœur des pratiques mais ne se dévoilent pas de manière évidente. En accord avec la méthode anthropologique impliquée par le pluralisme ontologique des modes d’existence, EME suppose donc qu’ils ne peuvent pas être détectés directement mais uniquement lorsque sont commises des « erreurs de catégories » qui mettent en lumière la concurrence de deux prépositions ou clef d’interprétation pour résoudre une situation donnée – ce que l’enquête nomme des croisements. Dans ce cas, leur dissonance dans l’expérience produit des « malentendus métaphysiques » (Maniglier, 2012a, p. 928) à propos du type d’être engagé dans la situation en cours et la méthode anthropologique peut être mobilisée pour démêler la situation et rétablir la trajectoire propre à chacun des deux modes rencontrés14 . Cette détection n’est ainsi rendue possible que par la saisie des aspérités d’un terrain construit grâce à un corpus de documents progressivement collectés et rassemblés pour documenter les croisements entre modes dʼexistence. C’est en cela que l’infrastructure d’EME requiert un équipement pour la collecte des situations permettant une meilleure définition des modes d’existence à travers leur croisement.

Ainsi, dans le cahier des charges de l’EME, les « co-enquêteurs » sont appelés à une série d’activités dont l’hétérogénéité n’est pas complètement explicitée. Il s’agira pour eux de « proposer d’autres comptes rendus […] pour interpréter les expériences que nous aurons collectivement retracées » (Latour, 2012b, p. 7), mais également de « proposer d’autres métaphysiques, que celles proposées dans ce rapport provisoire ». Il s’agit enfin pour eux de participer à une scène de négociation pour établir une composition dans laquelle chacun des modes d’existences repérés trouverait une trajectoire d’instauration satisfaisante sans pour autant imposer un mode d’énonciation hégémonique à chacun des autres modes.

L’EME est en effet inscrite dans la tradition pragmatique dans la mesure où l’enquête n’est pas un pur « projet de connaissance » mais vise à résoudre un problème, que Latour identifie comme celui de « la préservation de la diversité des modes », contre l’hégémonie possible de l’un d’entre eux (Latour, 2012b, p. 479). L’Enquête pose ainsi la question du « que faire ? » plutôt que du « qu’est-ce que ? »15 , et envisage comme sa finalité la négociation collective de la fameuse définition positive de la modernité déjà appelée dans Nous n’avons jamais été modernes. C’est pourquoi l’auteur propose, outre la dimension empirique et anthropologique de la transformation de son enquête en entreprise collective, de la qualifier de procédure diplomatique. La notion est à entendre contre l’idée d’une enquête scientifique ou philosophique qui mettrait en scène un sujet à la recherche d’une vérité destinée à être dévoilée. Elle est diplomatique dans le sens où, dans l’approche d’empirisme radical de l’enquête, « il n’y a pas d’arbitre extérieur – la raison du plus fort, la raison universelle, l’État, la loi, les lois de la nature, etc. » (Latour, 2012d) à même de faire prédominer un mode dans la recherche en cours. C’est également parce que l’altérité radicale postulée par le pluralisme ontologique implique « d’organiser le repérage tâtonnant des positions négociables et non-négociables des uns puis des autres » sans en connaître à l’avance de définition exacte (Latour, 2012d). Parce qu’ils sont l’expression d’une altérité toujours renouvelée par l’expérience, les modes d’existence ne doivent pas être seulement détectés mais également négociés dans un collectif fait de parti-prenantes aux valeurs divergentes.

La dimension d’enquête et la dimension collective de l’EME se voient donc indissociablement liées dans un projet qui est à la fois celui d’une détection des modes d’existence par leurs croisements et celui de la négociation de leur composition au sein d’un monde commun à tous et à chacun d’entre eux. En ce sens, la dimension collective de l’infrastructure de l’EME doit donc être comprise selon au moins deux directions. La première relève de la tâche de collecte qui consiste à re-décrire les modernes, et de la somme des documents – et expériences afférentes – à rassembler pour mener à bien son programme. En ce sens Bruno Latour décrit-il l’EME comme la transformation du « travail d’un ethnographe solitaire en l’aventure d’un collectif élargi de co-enquêteurs » (Ricci, De Mourat, Leclercq, & Latour, 2014). Le second sens de cette dimension collective est celui impliqué par la nécessité d’une négociation diplomatique entre les représentants des différents modes à lʼœuvre dans la modernité, une fois ce travail de clarification effectué. Dans cette enquête collective, les documents rassemblés opèrent donc non seulement comme lieux de détection et d’observation mais également comme un lieu de partage des expériences. Ce partage s’opère à la fois dans le sens d’une mise en commun, d’un constat partagé entre les représentants des différents modes (à la manière d’un constat à la suite d’un accident quelconque, « nous nous accordons sur le fait qu’il y a là un problème ») ; et dans le sens d’un partage diplomatique entre les différents modes d’existence, celui d’une négociation authentique. Cette négociation est présentée comme la finalité du processus collectif appelé à se déployer par le projet :

Il faut être naïf pour croire au succès de tels pourparlers ? Eh oui, mais le diplomate est une figure hybride, naïve autant que retorse. Je prétends que le seul moyen de vérifier s’il s’agit là d’une illusion ou non, c’est de mener pour de vrai, en face à face, ces négociations avec ceux qui sont directement intéressés à formuler d’autres versions de leurs idéaux ; ce que nous allons pouvoir faire avec ce projet de recherche collaborative dont la troisième année suppose de tels pourparlers menés sur les zones de conflit de valeurs les plus « chaudes ». (Latour, 2012b, p. 482)

EME se présente donc comme une enquête collective à plusieurs dimensions. À la lecture de l’édition de l’EME écrite par Bruno Latour, il n’est cependant pas évident de savoir qu’attendre exactement des contributions d’un public encore peu visible, ni les modalités de facilitation envisagées pour permettre un dialogue avec une proposition aussi large et touffue sur le plan théorique. Par ailleurs, la scène diplomatique « parfaitement imaginaire » (Latour, 2012b, p. 25) reste encore à définir, et doit être équipée et concrétisée pour transformer l’enquête individuelle en enquête collective. Il s’agit maintenant de revenir sur l’instauration – pour reprendre le vocabulaire du projet de manière peut-être cavalière – effectuée par la mise en place conjointe de l’infrastructure matérielle, sociale et discursive de l’EME et du collectif que cette dernière a assemblés.

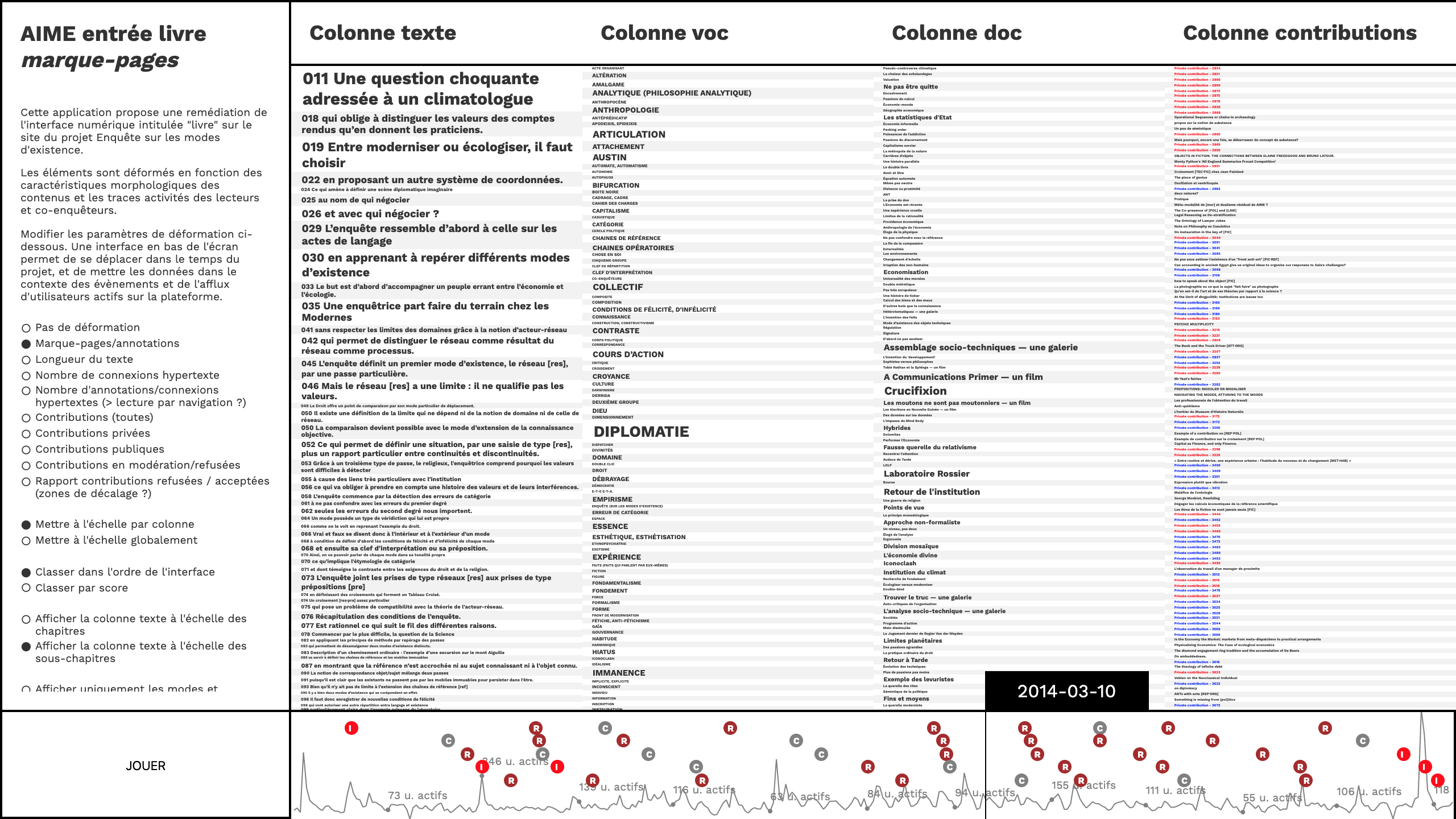

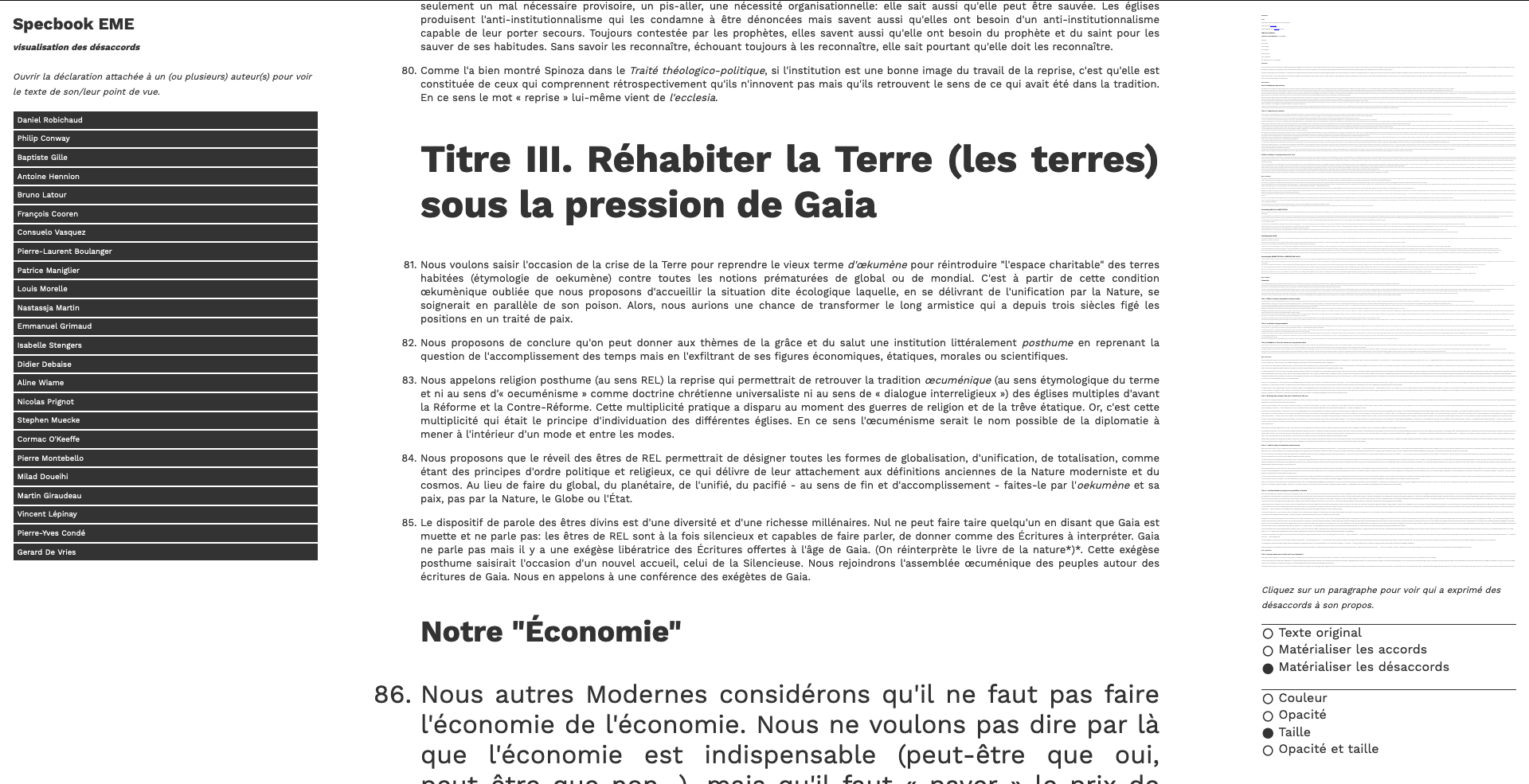

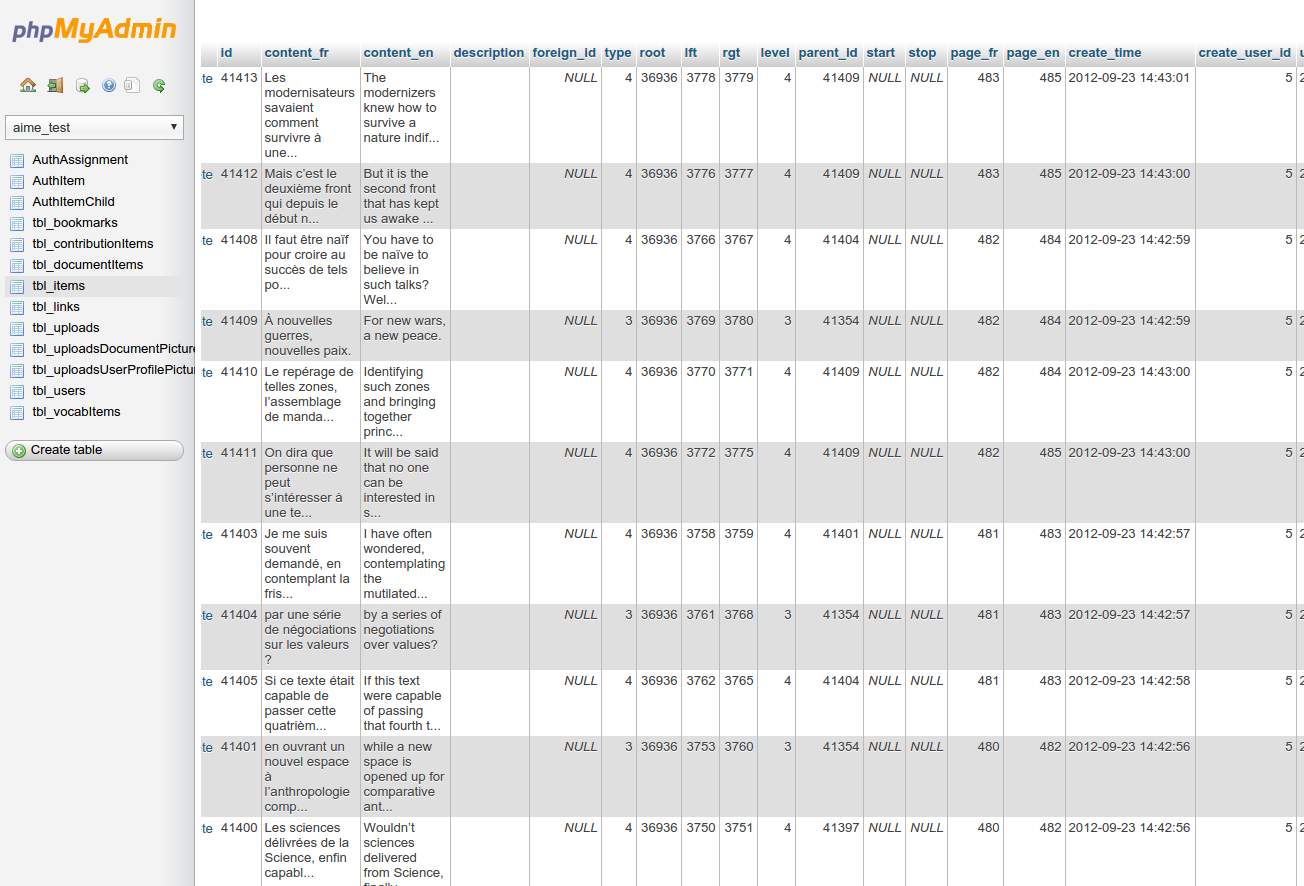

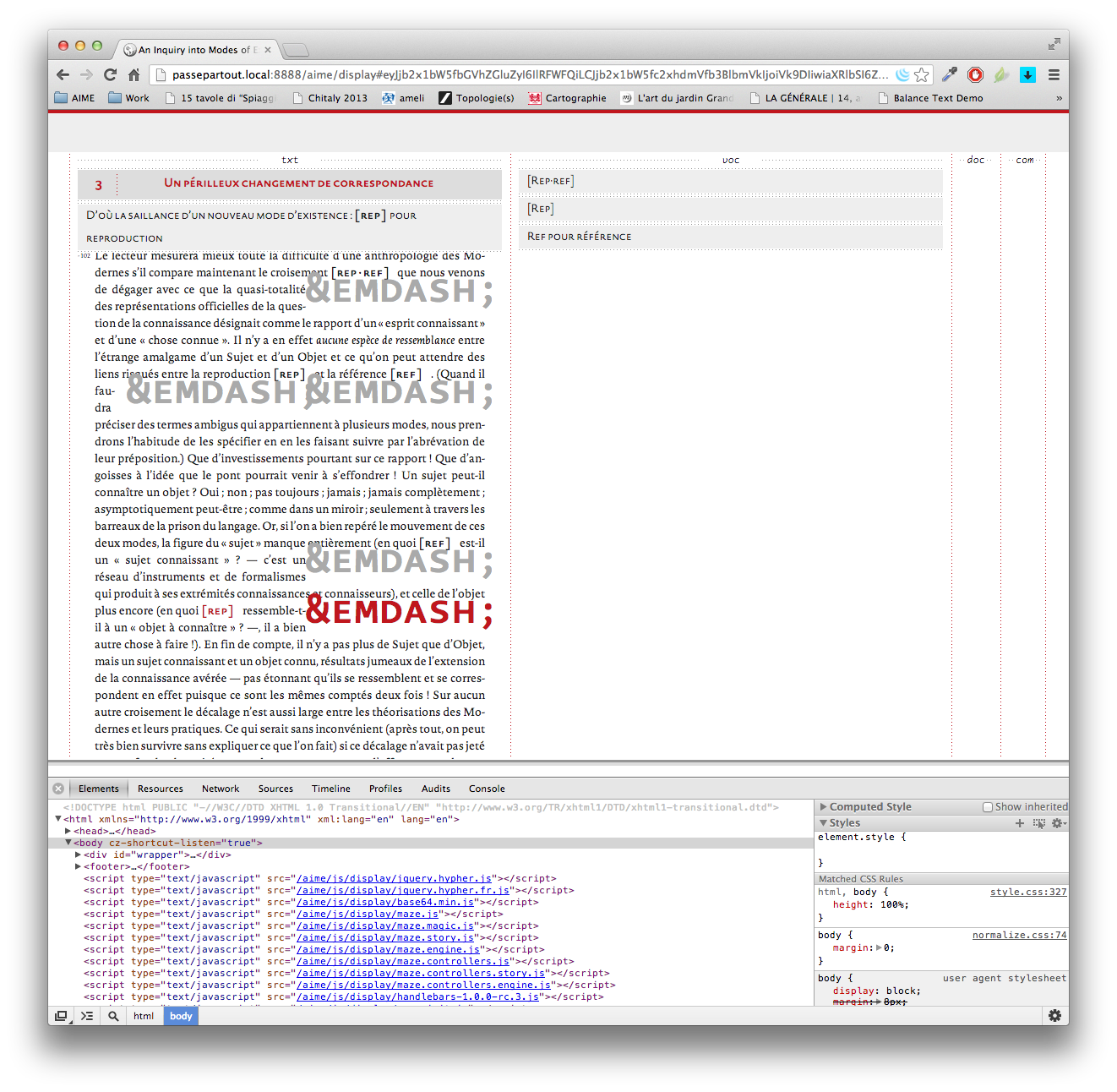

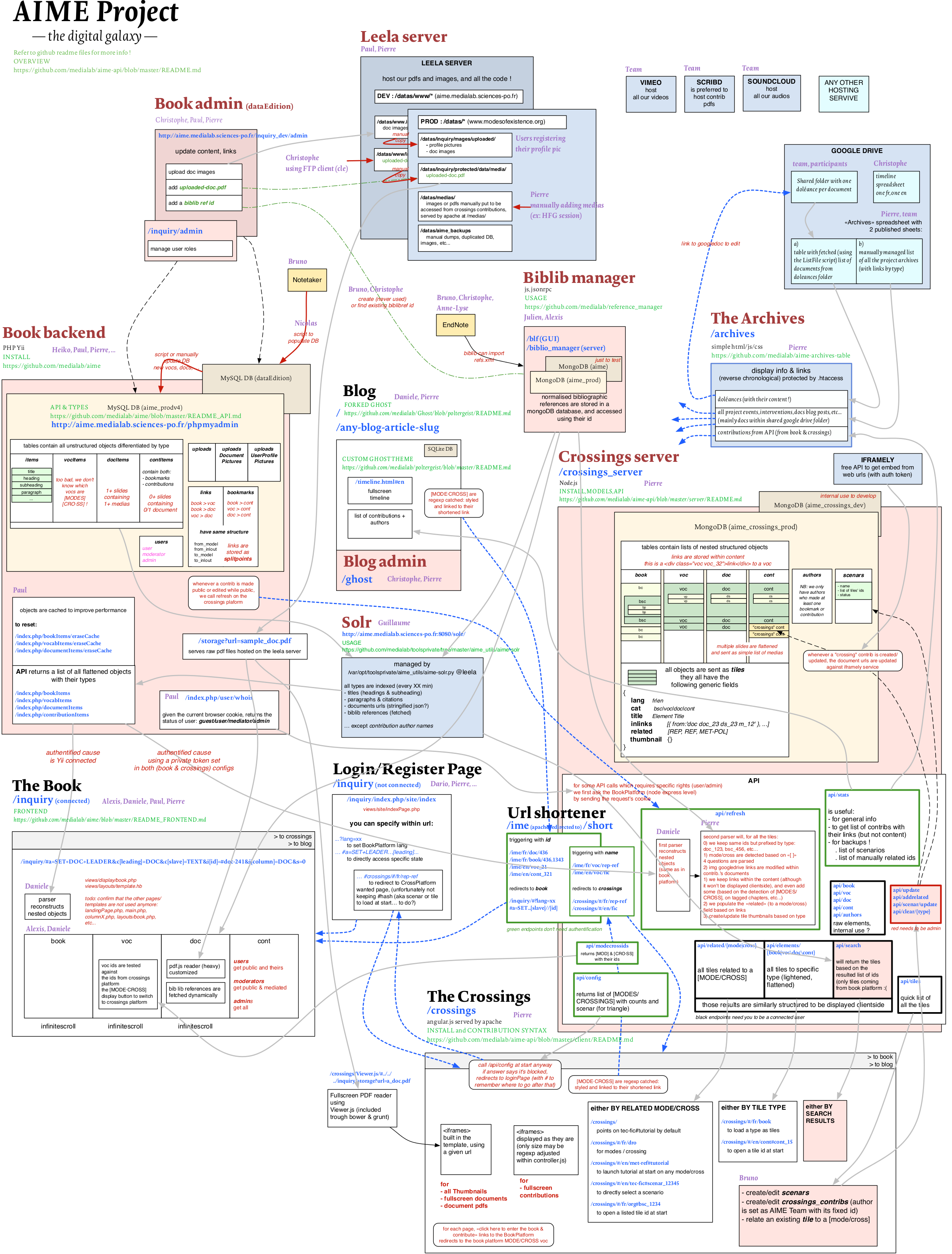

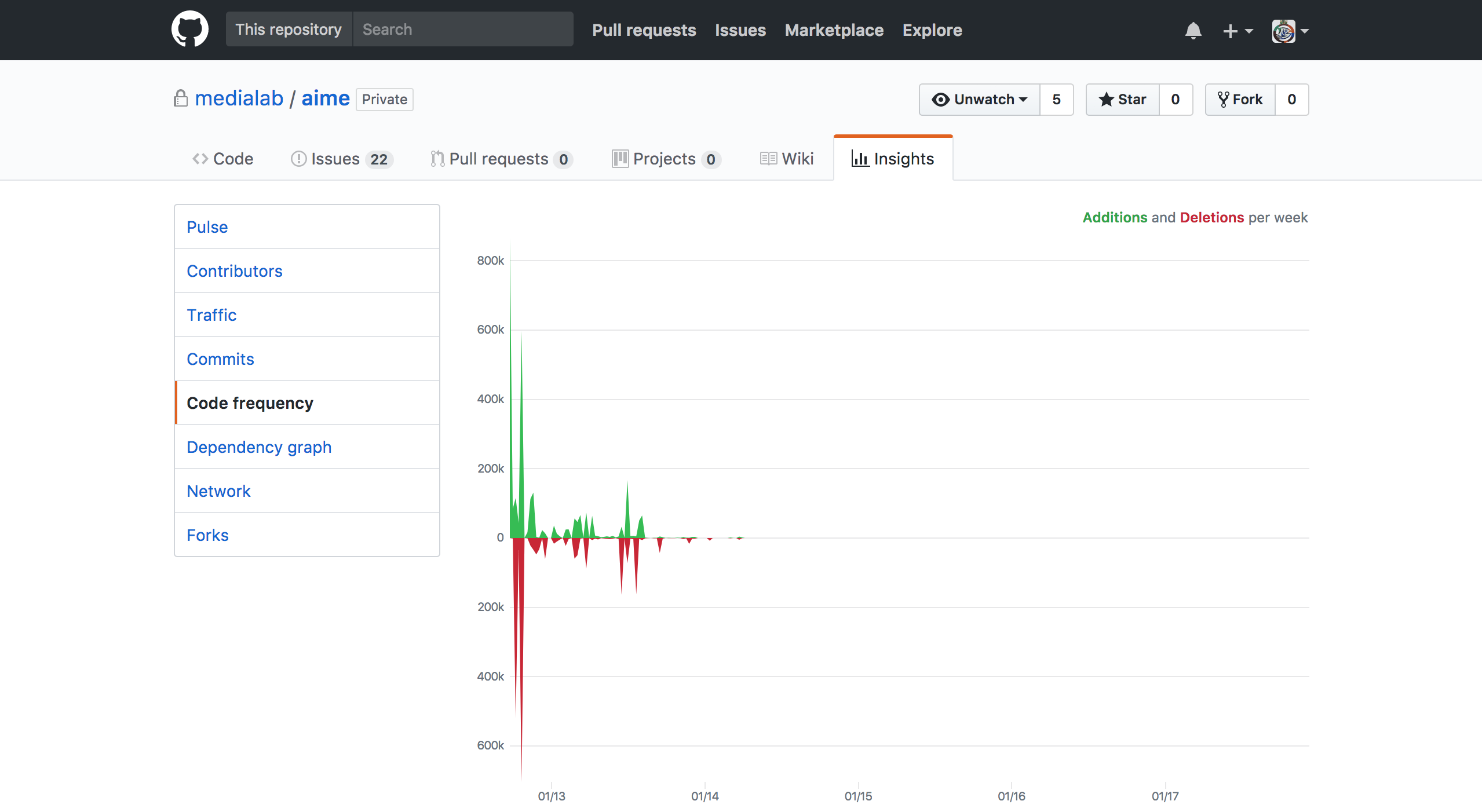

Situer le format d’une infrastructure de publication-comme-enquête