Chapitre 3. Les formats d'écriture de l'enquête : de la fréquentation des matériaux de recherche à la formation de collectifs socio-techniques

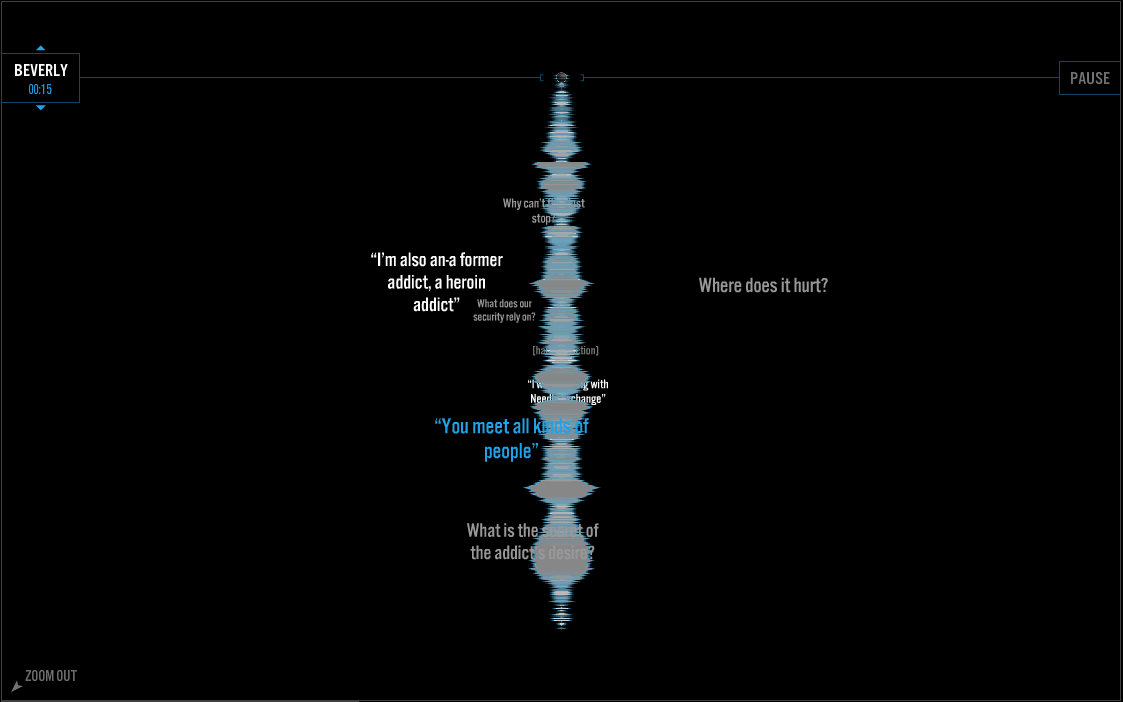

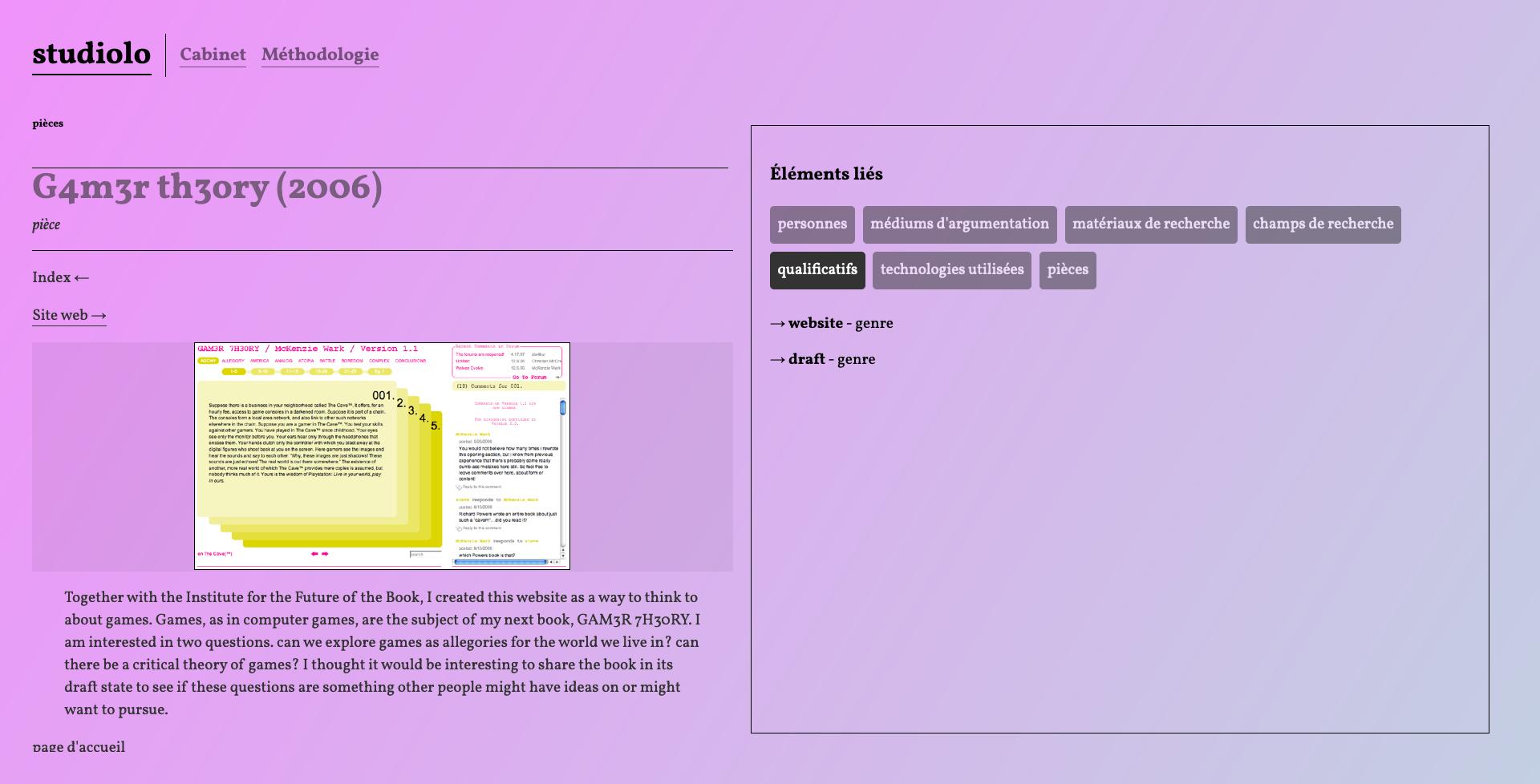

Sur le fond noir d’une page web ornée d’un cadre gris pâle, une voix fatiguée raconte l’histoire personnelle qui l’a conduite à participer au programme d’échange de seringues et de prévention du VIH d’un centre social à Oakland, en Californie. Alors que l’enregistrement audio se fait entendre via le son émis par la page, sa représentation sous les traits de ce qui ressemble à une « forme de signal sonore » bleutée tournoie à l’écran de manière hypnotique dans un lent mouvement de rotation. Elle est agrémentée de manière intermittente d’une série de mots qui flottent dans l’espace de la page, comme attirés magnétiquement par la forme de la voix. Ces mots traduisent des extraits marquants issus des transcriptions du témoignage en train d’être écouté, mais également des questions telles que « Quelle est la réalité de la démocratie ? ». Ces questions, une fois cliquées, laissent apparaître de courts textes en prose parfois agrémentés de réflexions qui mobilisent des références à des ouvrages de philosophie et d’anthropologie. Un clic sur la « forme de signal sonore », quant à lui, nous fait plonger dans ce qui semble être un noyau organique à la présence écrasante à l’écran. Cette seconde vue plus rapprochée, qui dégage une impression de malaise claustrophobique, laisse voir les thèmes les plus intimes du témoignage, et permet notamment de connecter certains de ces thèmes à d’autres entretiens, et ainsi de naviguer de manière hypertextuelle dans la publication.

La voix entendue et « vue » sur la page est celle de « Willie », cinquante ans, et nous sommes en train de lire « Blood Sugar »1 , un « article » issue de la revue universitaire en ligne Vectors. Ce dernier met en scène un corpus de vingt enregistrements audio issus d’une série d’entretiens effectués par l’universitaire, artiste et activiste Sharon Daniel. Selon les mots de son initiatrice, en nous laissant écouter l’histoire de « Willie » et d’autres visiteurs du centre social dans lequel elle a mené son enquête, Blood Sugar agit comme l’archive publique – public record – du public secret – secret public – (Daniel, 2011) que constituent les personnes dépendantes de drogues à injection dans la société américaine.

Le rapport de Blood Sugar à la publication universitaire n’est pas sans provoquer une série de troubles vis-à-vis des modèles et des cadres qui structurent les collectifs de recherche. Une requête sur le moteur de recherche spécialisé Google Scholar nous confirme bien que Blood Sugar semble cité par plusieurs articles de revues savantes et autres ouvrages spécialisés. La pièce présente par ailleurs une introduction, une bibliographie, et plusieurs autres éléments péritextuels qui laissent voir son allégeance à certaines conventions éditoriales d’écriture reconnaissables en termes d’apparat critique et d’organisation. Et pourtant, selon l’une des publications de Sharon Daniel, Blood Sugar est un « documentaire de bases de données »2 (Daniel, 2012). Sur le site institutionnel de Vectors, cependant, il est aussi successivement nommé un « projet » et une « pièce » (Anderson, 2010). Sa figure principale – Sharon Daniel – n’est quant à elle pas non plus un descripteur stable pour tenter d’affilier – ou pas – Blood Sugar au champ de la publication universitaire. Professeure au département Film et médias numériques de l’Université de Californie à Santa Cruz, elle se définit, suivant les textes, comme une « érudite » (scholar), une « ethnographe » (Daniel, 2011), une « activiste » ou ou une « artiste » (Daniel, 2012). Chacune de ces étiquettes laisse qualifier différemment la contribution qu’elle serait amenée à proposer au système de la communication scientifique.

D’autre part, selon quelles modalités peut-on qualifier « d’auteure universitaire » celle qui serait à l’origine de la mise à disposition d’une série d’entretiens sous cette forme de mise en scène numérique et audiovisuelle ? Le modèle conventionnel de l’auteure universitaire comme productrice d’un discours original est en effet troublé par l’utilisation extensive de l’image, du son, et de l’interaction, et par la multiplicité des voix convoquées dans la pièce. Par ailleurs, dans ses reprises discursives du projet, Sharon Daniel explique à plusieurs occasions que sa stratégie consiste précisément à faire place pour les personnes et les groupes qu’elle met au centre de ses enquêtes, c’est-à-dire à fabriquer « des moyens, ou des outils qui vont induire les autres à parler pour eux-mêmes, et le contexte dans lequel ils seront écoutés »3 (Daniel, 2012, p. 217). En ce sens, elle insiste aussi sur la nécessité éthique de situer son propre point de vue à l’intérieur de la mise en scène proposée par Blood Sugar, dans laquelle elle intègre sa propre voix et propose des textes qui relatent l’histoire de sa propre « éducation transformatrice » (Daniel, 2012, p. 225). Via le geste de publication qu’elle propose, elle entend ainsi créer une zone de contact entre le public numérique de la revue universitaire Vectors et le public secret de son terrain d’enquête. En mobilisant le travail de Jacques Rancière pour définir la politique comme la force qui extirpe les corps de leurs lieux assignés (Rancière, 2000), elle défend alors que le document-publication issu de ce geste produit « un espace de ‹ dissensus › – non pas une critique, ou une protestation, mais une confrontation du statu quo avec ce qui n’est pas admis, qui est invisible, inaudible et différencié »4 (Daniel, 2011), soit un lieu de représentation (politique) à la composition hétérogène et aux voix multiples.

La question de qui parle – et de qui écrit – dans Blood Sugar n’est pas une question évidente. Au-delà de l’auteure Sharon Daniel, s’agit-il donc des personnes marginalisées enregistrées dans les matériaux audio ? Ou s’agit-il également du designer Erik Loyer, qui s’exprime sur la page du projet dans l’espace de la revue Vectors, racontant le cheminement et les déplacements multiples ayant menés à la réalisation de la pièce numérique et de sa perturbante expérience de lecture spatio-corporelle (Loyer, 2011) ? Ou serait-ce encore l’éditeur Steve Anderson, qui propose, dans son introduction à l’article sur le site de Vectors, d’interpréter la situation de lecture proposée comme celle d’une « injection » durant laquelle les visiteurs seraient pour ainsi dire amenés à pénétrer au plus profond des corps meurtris appelés à témoigner dans la pièce5 ? Par son discours – passage obligé pour quiconque tente d’accéder à la pièce par le truchement d’un moteur de recherche – l’éditeur participe aussi du format de lecture de l’article en proposant des clés d’interprétation et de navigation a priori. En ce sens, dans son texte introductif, on sent également une forme d’hésitation et d’inquiétude face aux « plaisirs viscéraux »6 (Anderson, 2010) provoqués, selon les mots de l’éditeur, par la publication. Son affirmation selon laquelle « le pouvoir des histoires individuelles […] empêche le projet de devenir un exercice de voyeurisme ou de tragédie fétichiste »7 peut alors être lue comme une proposition à vocation performative, peut-être autant destinée à convaincre son public qu’à se convaincre lui-même de l’authenticité et de la légitimité d’une telle publication, dans une situation de manque de repères et d’inconnu face à la réception d’un « article de revue » si singulier.

Blood Sugar n’est pourtant pas une publication de recherche complètement unique en son genre. Elle s’inscrit en effet dans le contexte d’une variété d’expérimentations survenues depuis le début du vingt-et-unième siècle, qui ont tenté de tirer parti des technologies numériques pour remettre en question la relation entre les modalités d’écriture et de publication d’une démarche de recherche et ses spécificités sur les plans épistémologiques, méthodologiques et politiques. À ce titre, les chercheurs en philosophie Christopher Long (Long, 2013) et en media studies Janneke Adema (Janneke Adema, 2018) ont proposé de qualifier de publications performatives les documents-publications qui se présentent comme l’expression matérielle et l’incarnation de processus de recherche spécifiques. Dans de telles démarches de publication performative, ce sont à la fois les documents produits par le processus éditorial et les pratiques d’écriture elles-mêmes qui se voient simultanément travaillés en fonction de la démarche de recherche qu’ils accompagnent, et des matériaux avec lesquels ils dialoguent.

Il faut bien sûr rappeler, comme cela a été étudié dans le chapitre précédent, que toute publication est en un certain sens performative, dans la mesure où sa matérialité, c’est-à-dire l’articulation entre des propriétés physiques, des procédures mécaniques et techniques et des pratiques culturelles et sociales, « performe » continuellement certains modèles du texte, des institutions et des connaissances qui lui sont associées. Cependant, à travers des expérimentations conscientes d’une telle performativité telles que Blood Sugar, les modèles stabilisés de l’éditions scientifique et les cadres pratiques qui dialoguent avec le travail quotidien des chercheurs en SHS se voient tous deux défamiliarisés par leur perturbation, voire parfois remis en question et confrontés à des contre-propositions. La performativité impliquée par l’expérimentation de ces nouvelles manières d’écrire les publications des SHS – et donc, par voie de conséquence, de les lire, de les éditer, de les commenter, etc. – affecte alors, de proche en proche, une série étendue d’articulations, dont le document-publication est pour ainsi dire la trace ou la manifestation identifiable.

Les enjeux de la relation entre enquête, écriture et publication sont alors de quatre ordres : épistémologique, sémiotique, méthodologique, et enfin socio-politique. Sur le plan épistémologique, ils demandent de préciser la relation qui s’établit entre, d’une part, les modèles de la connaissance manipulés par les chercheurs, et, d’autre part, l’assemblage qui s’opère entre les multiples attaches empiriques du travail de recherche et l’activité singulière de l’écriture pour la publication. Dans quelle mesure les méthodes d’investigation et modes de justification épistémologique dialoguent-ils avec des conventions d’écriture ? Comment ces dernières, en retour, traitent-elles les attaches empiriques de tout travail de recherche, et plus particulièrement, la relation des documents-publications à ce qu’on appelle – suivant les divers collectifs des SHS – le « terrain », les « données », les « sources », les « documents », ou encore le « corpus » ? En ce sens, comment les conventions d’écriture dialoguent-elles avec les pratiques de recherche et d’enquête spécifiques à des objets, des approches méthodologiques et épistémologiques situées ? Et à l’inverse, comment des pratiques expérimentales dialoguent-t-elles avec les circuits de formation sociale établis par ces conventions ? Autrement dit, dans quelle mesure les formats-produits issus de chaque situation de publication de recherche dialoguent-ils avec les formats-cadres qui participent de l’institution des collectifs universitaires ?

Sur le plan sémiotique, l’appareillage technique singulier des démarches de publication performative et autres expérimentations d’écriture de la recherche questionne les pratiques que l’on peut considérer comme légitimes dans le cadre d’une publication de recherche. Comment qualifier des pratiques d’écriture qui mobilisent intimement la production d’image, de code, ou d’interactions ? Par extension, cet enjeu sémiotique interroge le rôle des pratiques de fabrication dans l’écriture de recherche, et donc le rôle méthodologique de la collaboration interdisciplinaire avec des artistes, designers et ingénieurs, dans l’élaboration de ces documents-publications. À ce titre, dans son commentaire de Blood Sugar, Sharon Daniel propose l’hypothèse selon laquelle, dans certains cas, « la conception d’interface constitue une forme ‹ d’argument › (comme l’écriture le fait pour un savant), et la navigation de l’utilisateur fonctionne comme une forme ‹ d’enquête › (une distillation et une traduction de la rencontre de recherche vécue par le documentariste) »8 (Daniel, 2012). Mais l’écriture se limite-t-elle à la catégorie unifiée à laquelle semble faire référence Daniel, quand elle l’oppose à la conception ? En quoi, par exemple, la constitution d’une interface numérique, et le code qui la sous-tend, n’est-elle pas également une forme d’écriture ? La question de la multimodalité, à savoir la remise en question du discours comme seule finalité légitime pour le travail d’écriture, pose ici un problème qui est à la fois sémiotique et méthodologique, car il implique souvent la collaboration et la participation du chercheur avec des praticiens de techniques d’écriture variées – graphiques, computationnelles, parfois audiovisuelles, etc. Ce problème a enfin des implications sociales et politiques, parce qu’il a trait à l’acceptation de nouvelles conventions vis-à-vis les manières de lire et d’écrire les publications de recherche.

L’expérimentation de formats éditoriaux inédits perturbe le circuit social de tous les acteurs impliqués dans le geste de publication – lecteurs, éditeurs, évaluateurs, etc. – qui doivent reconnaître un document-publication comme relevant de leur expertise, préoccupation, ou attention. La déstabilisation des manières d’écrire induit en ce sens un vacillement dans ce qui fait public dans un collectif de recherche au sens – le public étant entendu dans un sens deweyien, c’est-à-dire comme la formation dynamique d’un collectif réuni par des préoccupations communes, mais également possiblement des intérêts divergents9 . Comment s’articulent le travail d’enquête, le travail d’écriture, et la formation des publics qui découlent du geste de publication ? Comment des expérimentations sont-elles instituées en pratiques conventionnelles ? Comment des formats-produits – résultats d’une démarche spécifique et située – se transforment-ils en des formats-cadres – stabilisés et vecteurs de normes et d’habitudes – et quels sont les effets de cette transformation ?

Pour aborder ces questions, selon la démarche d’enquête en design de cette recherche qui articule pratiques matérielles et pratiques discursives, ce chapitre mobilise à la fois la fabrication d’un site (web) de documentation, de collection et de classification de cas existants, et un ensemble de propositions conceptuelles fabriquées à partir de ressources bibliographiques issues de plusieurs disciplines. D’une part, ce chapitre se fonde sur des travaux en sciences sociales qui ont étudié la relation entre écriture scientifique et pratiques de recherche. D’autre part, il mobilise les productions écrites des expérimentateurs de diverses formes de publication performative, notamment dans le champ des humanités numériques et des media studies anglo-saxonnes, centrales dans le corpus développé au cours de cette recherche.

Dans ce cadre, l’usage extensif de technologies numériques joue le rôle de point commun entre les différentes pratiques d’expérimentation étudiées à partir de la deuxième partie ce chapitre. Cependant, mon attention aux technologies numériques ne relève toujours pas d’une forme de déterminisme technologique qui verrait la tendance technique du numérique (Bachimont, 2010) comme le vecteur de nouvelles normes d’écriture et de publication. Au contraire, les technologies numériques sont au centre de mon attention parce qu’elles constituent un vecteur de déstabilisation révélateur vis-à-vis de la stabilisation et de la déstabilisation des formats d’écriture de l’enquête.

La première partie de ce chapitre vise à constituer des équipements conceptuels permettant de décrire les relations qui s’établissent entre pratiques d’écriture, pratiques d’enquête, et dynamiques de formation sociale à l’intérieur des collectifs de recherche. À l’opposé d’une approche qui voudrait définir « l’écriture des SHS » sur un mode généralisant, il s’agit plutôt de faire saillir des lignes de tension dans les manières d’écrire qui dialoguent avec les formats éditoriaux stabilisés. Pour ce faire, en tirant notamment parti de recherches en anthropologie des connaissances, en historiographie et en sociologie des sciences, je tente d’élaborer des équipements intellectuels permettant d’étudier comment des « formats d’écriture » se voient stabilisés et, en retour, comment ils deviennent les stabilisateurs de certaines manières d’écrire et de produire des énoncés jugés légitimes, véridiques et authentiques par un collectif de recherche donné.

La deuxième partie du chapitre vise à interroger les reconfigurations qui s’opèrent entre enquête et écriture lorsqu’elles impliquent une expérimentation sur les formats numériques de l’écriture en SHS. Pour ce faire, elle est fondée sur l’analyse d’un corpus d’études de cas d’expérimentations conduites entre 1999 et 2015. Dans ce contexte, il faut d’abord effectuer un point conceptuel sur la nécessité, pour une recherche en design, de requalifier les attaches empiriques de l’écriture de recherche sous l’appellation de matériaux plutôt que de « données ». Je présente ensuite le travail de collection et de fabrication que j’ai effectué afin de recenser et d’analyser ces expérimentations sous la forme d’un site web intitulé Studiolo. Il s’agit alors d’analyser les motivations et les implications de telles expérimentations pour le statut de la publication vis-à-vis des pratiques de recherche, et la manière dont elles font vaciller les liens entre matériaux et écriture. Je reviens enfin sur la question de l’assemblage social opéré par l’expérimentation matérielle dans la publication, et les effets méthodologiques, politiques et épistémologiques d’une écriture collective et multimodale, à partir de l’histoire spécifique de la revue numérique américaine Vectors.

La dernière partie de ce chapitre s’intéresse à la stabilisation des formats d’écriture expérimentaux et les dynamiques qui conduisent des collectifs de recherche à transformer des formats-produits en formats-cadres, c’est-à-dire à sédimenter des manières de faire dans des infrastructures humaines et techniques ainsi que des outils permettant de les reproduire plus facilement. À travers l’étude critique du modèle de ce que les acteurs étudiés nomment le « passage à l’échelle », il s’agit d’interroger la relation qui s’établit entre les pratiques de stabilisation matérielle des techniques d’écriture et leurs effets sur les dynamiques de formation sociale. Je veux décrire comment l’interaction entre fabrication et écriture en SHS conduit à la formation non-déterministe d’horizons de pratique qui sont à la fois épistémologiques, méthodologiques et politiques pour les collectifs de recherche.

Prouver et éprouver : formats d’écriture et pratiques d’enquête dans les SHS

Les pratiques d’écriture qui conduisent à l’élaboration des documents-publications sont enchâssées dans un ensemble vaste et hétérogène de techniques de recherche qui connectent le métier de chercheur en SHS aux horizons éditoriaux de la publication. En ce sens, l’histoire des pratiques savantes et le champ de lʼanthropologie des connaissances ont précisément décrit comment les documents savants ont pu, dans plusieurs collectifs et à plusieurs époques, agir comme un « dispositif matériel participant directement à la production des savoirs » (Lefebvre, 2006). Dans ce cadre, même si les recherches en SHS se fondent sur une diversité extrêmement hétérogène de fondements épistémologiques, elles présentent toutes le point commun de reposer sur un travail empirique – se rendre sur un « terrain », étudier des « documents », fréquenter des « données », consulter des « sources » – qui se voit d’une manière ou d’une autre traduit dans la production de documents-publications. Ainsi que le formule l’historien Jean-François Bert :

Les textes des sciences humaines sont des constructions argumentatives qui tentent de tisser un lien plus ou moins fort entre des observations empiriques et des hypothèses théoriques, parfois à portée générale. (Bert, 2014b)

Les liens ainsi créés entre le travail empirique du chercheur et les documents-publications qu’il écrit prennent alors un rôle très spécifique qui vise à transformer ses hypothèses en énoncés véridiques – la signification exacte d’un tel adjectif dépendant des fondements épistémologiques dans lesquels est ancrée sa recherche – et s’incarne dans des pratiques et des procédures particulières. En ce sens, l’historien Ivan Jablonka a nommé opérations de véridiction les processus qui permettent de conduire une telle transformation. Dans le cadre de son travail – limité aux seules sciences sociales, et concentré sur la discipline Histoire – ces dernières opérations relèvent par exemple de « la distanciation, qui permet de poser le problème ; l’enquête, par laquelle on collecte des sources ; la comparaison, qui dissipe l’illusion de l’unique ; la formulation-destruction d’hypothèses, grâce à des preuves » (Jablonka, 2017). La pratique de l’écriture agit alors comme l’activité de mise en œuvre de ces opérations, mais aussi de leur traduction progressive depuis la pratique privée de « l’écriture qui enquête » vers la pratique publique de « l’écriture qui publie ». C’est la manière d’opérer cette traduction qui la définit une pratique d’écriture comme authentique, c’est-à-dire articulée de manière fidèle avec les pratiques empiriques sur lesquelles il repose.

Le caractère véridique et authentique d’un document-publication dépend également de son jugement comme légitime par un collectif donné, en fonction de certains critères sociaux. Par exemple, l’épistémologue Jean-Pierre Berthelot a en ce sens proposé de décrire le texte « scientifique » comme la conjonction d’un ensemble de critères normatifs de nature épistémologique, sociale et éditoriale – « une intention de connaissance explicite de l’auteur, un apport de connaissance reconnu par une communauté savante, l’inscription dans un espace de publication identifiable comme ‹ scientifique › » (Berthelot, 2003b, p. 33). Ces critères permettent à un texte d’être légitimé comme un texte savant propre à exister dans le champ de la publication de la recherche, mais ils ne sont pas les seuls. En effet, le type d’opérations de véridiction propre à chaque collectif de recherche se traduit aussi par des manières d’écrire spécifiques qui instituent différemment une publication comme légitime. En ce sens, les SHS sont régies par des régimes d’écriture divergents qui façonnent et renforcent les partages qui les constituent comme un ensemble hétérogène et « fractal »10 . L’adoption d’une manière d’écrire pour produire un document-publication relève ainsi d’une prise de position épistémologique et sociale dont il s’agit de qualifier les modalités et les effets.

De l’écriture qui enquête à l’écriture qui publie

Dans le « règne composite » de l’atelier des chercheurs (Waquet, 2015, pp. 165‑207), le travail d’écriture qui préside à la fabrication des documents-publications est une pratique qui mobilise des opérations, des formes et des conventions particulières qui varient suivant les collectifs et les individus. Ainsi que l’a montré Jean-François Bert, il implique « des opérations complexes comme la copie, le listage, le fichage, la rédaction, la correction, la schématisation, le résumé ou la vulgarisation » et demande de « réfléchir […] à la manière dont un auteur construit son argumentation avec l’aide ou non des références qu’il a glanées au fil de ses lectures » (Bert, 2014a). Le sociologue Pierre Achard a, quant à lui, montré comment les sciences humaines et sociales pouvaient déployer un vaste registre de pratiques d’écriture articulant dimensions privées et publiques de la recherche à travers une variété de « formes intermédiaires » (Achard, 1994). Ces « formes intermédiaires » participent alors du patient travail de stabilisation de l’écrit propre à la publication. Les sociologues Jérome Denis et David Pontille parlent en ce sens « d’étapes graphiques de l’enquête » pour désigner les relations qui s’établissent entre les opérations d’inscription relatives à la conduite de la recherche et le texte finalement proposé en tant que « manuscrit » (Denis & Pontille, 2002) par le chercheur à ses partenaires éditoriaux.

La relation entre les pratiques diverses d’écriture attachées au travail de recherche et celle, spécifique, de l’écriture pour la publication, se présente donc celle d’une série continue et ininterrompue de transformations. Pour Jean-Michel Berthelot, le travail d’écriture du texte scientifique est l’expression d’une dynamique de transformation entre des langages successifs visant à approcher ce qu’il nomme « le X de la recherche », soit une inconnue au degré de définition progressif. L’objet de la recherche se donne d’abord dans un langage particulier – ce que Berthelot nomme le « langage de donation » (Berthelot, 2004) pour qualifier, par exemple, la parole d’un enquêté, les formulations d’un document d’archive ou les expressions employées sur un terrain11 . Ce langage de donation est alors transformé en un « langage d’analyse » utilisé par le chercheur pour raisonner de manière privée à son propos, puis finalement en un « langage d’exposition », aux enjeux plus rhétoriques et argumentatifs, qui régit l’écriture du texte destiné à la publication.

De la même manière, Francis Affergan, dans « La fabrique du texte ethnologique » (Affergan, 2003), nous offre un point de comparaison entre ces opérations de transformation et le statut du texte. En effet pour ce dernier, l’attention apportée à la question de lʼaltérité dans une discipline telle que l’ethnologie rend particulièrement visible le fait que « le processus de construction et de reconstruction des objets du savoir subit en permanence des interactions qui les transforment, les réorganisent et les schématisent afin de leur allouer l’aptitude à une connaissance nécessairement limitée par le langage et par la finitude de la raison » (Affergan, 2003, pp. 107‑108). Des pratiques textuelles telles que celle de la description restituent bien ici l’action transformatrice de l’écriture destinée à la publication, dans la mesure où elles invitent à se déprendre de l’immédiateté et de l’irréversibilité de l’expérience vécue des pratiques empiriques pour ménager un « espace d’itération et de réitération nécessaire à la reprise du sens, que la propriété non réversible de la temporalité de terrain n’autoriserait pas » (Affergan, 2003, p. 109). L’écriture est alors le lieu d’une transformation, mais également celui d’une mise en relation entre le « moi qui a vécu » et le « moi qui retranscrit, postérieurement, ce premier vécu ».

Le travail de recherche se présente ainsi comme celui d’une légitimation simultanée – parfois réciproque, parfois conflictuelle – entre la preuve et l’épreuve constituée par le témoignage des pratiques de recherche dans le travail d’écriture. La légitimation de la preuve consiste à témoigner du fait que « j’y étais et donc je l’ai constaté de première main », alors que celle de l’épreuve repose sur le fait que « j’y étais et donc je l’ai vécu à la première personne ». L’opération de véridiction effectuée par ces deux formes de témoignage mobilise alors des fonctions différentes pour la pratique de l’écrit, et la présence du « terrain » dans le texte est possiblement source de divergence entre les collectifs de recherche.

En ce sens, l’appréciation de la légitimité d’une opération de véridiction, et de sa matérialisation dans le document-publication, ne va pas de soi. Francis Affergan propose de nommer les propriétés d’un texte comme les « conditions auxquelles [ce texte] est contraint de satisfaire pour être identifiable comme [un texte ethnologique], et non pas comme un texte sociologique ou historique » (Affergan, 2003, p. 112). C’est ainsi que les manières d’écrire ne conditionnent pas seulement des manières diversifiées de produire des publications jugées comme véridiques dans les SHS, mais qu’elles provoquent également des dynamiques de formation sociale via la réception – ou le rejet – de leur manière de justifier d’une écriture authentique. Dans la mesure où, comme l’ont proposé David Pontille et Jérôme Denis, « la mise en forme textuelle cadre les modalités d’accès aux actes interprétatifs et à leurs fondements empiriques » (Denis & Pontille, 2002, p. 9), il s’agit maintenant d’étudier comment ce cadrage s’opère dans l’histoire des pratiques d’écriture savantes, afin de pouvoir par la suite en dériver des équipements conceptuels pour l’étude de cas contemporains.

Les partages graphiques des collectifs de recherche : figures, notes, plans et formats d’écriture

Les opérations de véridiction qui lient la preuve et l’épreuve du travail de recherche dans le travail d’écriture pour la publication se traduisent dans des différences de manière d’écrire. Ces différences opèrent des partages dans la mesure où elles constituent des collectifs qui reconnaissent des manières distinctes d’écrire des publications véridiques du point de vue de certains présupposés épistémologiques, et authentiques dans leur manière de tisser des liens entre leurs pratiques de recherches et les documents publiés. Ce faisant, elles constituent des communautés qui partagent des manières d’écrire reconnaissables tout en se partageant en une multitude de sous-communautés archipellaires. Ce partage par l’écrit, ou partage graphique, s’opère alors selon au moins deux modes : d’une part, par l’usage ou le non-usage de certaines techniques d’écriture reconnaissables ; d’autre part, par des usages différenciés de la même technique textuelle. Il s’agit donc d’en passer en revue quelques exemples dans l’histoire des SHS afin de pouvoir par la suite reconnaître de nouveaux partages de ce genre dans des objets d’étude moins stabilisés.

L’usage de certaines techniques d’écriture comme mode de reconnaissance se retrouve par exemple dans la mobilisation des « figures », « graphiques » et autres éléments « non textuels » convoqués à l’intérieur des textes en tant que preuves et qu’épreuves des opérations de véridiction via le travail d’écriture. À ce titre, la sociologue Patricia Vannier, en étudiant les pratiques de publication du Centre d’Études Sociologiques à la sortie de la deuxième guerre mondiale (Vannier, 2003), a montré comment les pratiques textuelles de la sociologie française avaient pu progressivement muter en direction d’une « scientifisation » progressive inspirée des sociologies américaines. Cette mutation depuis des traditions essentiellement philosophiques et littéraires vers des approches faisant davantage de place au travail empirique, et notamment à la quantification, s’observe ainsi dans l’augmentation des références bibliographiques et des notes de bas de page, mais également dans l’apparition progressive des « figures » (Vannier, 2003, pp. 234‑245). Ces nouvelles pratiques d’écriture renforcent et précisent la revendication progressive de nouveaux paradigmes méthodologiques et épistémologiques au sein de la discipline sociologique en France.

Les indices des partages graphiques opérés par des manières d’écrire partagées se retrouvent également dans des usages concurrents d’une même technique d’écriture, ainsi que le montre l’exemple de la note de bas de page en Histoire. Dans Les origines tragiques de l’érudition (Grafton, 1998), l’historien Anthony Grafton décrit en effet comment la technique graphique – et éditoriale – de la note a pu fortement structurer l’histoire de la discipline historique au fil du temps. Dans ce cadre, l’histoire de la discipline se présente au premier abord comme indissociable d’un investissement progressif de la note dans le sens d’une « scientifisation » des écrits historiques et l’appel de plus en plus systématique des sources utilisées pour produire telle ou telle affirmation, au point que « tout ouvrage d’histoire sérieux dut désormais prendre la mer sur une carène cuirassée et imprenable. » (Grafton, 1998, p. 53) et qu’au XIXème siècle « les notes perdent le rôle, éminent, du chœur tragique, pour jouer celui, ingrat, d’un peuple d’ouvriers dans une usine immense et sale » (Grafton, 1998, p. 171). Dans son analyse fine des usages de la note, Anthony Grafton révèle cependant que cette dernière n’est pas qu’un mode de légitimation épistémologique mais implique une diversité de pratiques d’ordre social permettant au chercheur d’interagir avec ses pairs et de moduler de diverses manières son rapport aux « sources » qu’il mobilise : attaques et commentaires des pairs, démonstration de probité, hommages et alliances implicites, ou encore digressions à valeur anecdotique, etc. Par ailleurs, la restitution fine des débats et des nuances à l’œuvre autour des usages de la technique de la note révèle en fait une diversité d’articulations entre le récit historique et les notes qui le « soutiennent ». Le rapport entre l’épreuve (littéraire) du récit historique et la preuve (scientifique) de la « source » qui se joue dans la note de bas de page se voit donc négocié de manière diversifiée et hétérogène à l’intérieur d’une même discipline, et contribue à en dessiner des nuances, des bifurcations et des points de dissensus12 . Les implications épistémologiques et méthodologiques des manières de s’approprier cette technique d’écriture conduisent à des dynamiques de partage à l’intérieur du « collectif Histoire » pour le redessiner comme un collectif plus hétérogène qu’il ne paraît au premier abord.

Un dernier exemple des partages graphiques opérés par les manières d’écrire les SHS peut enfin se retrouver dans l’organisation des textes et la récurrence de caractéristiques stylistiques, qui dénote parfois des références à différentes procédures normalisées de validation de lʼauthenticité dʼune contribution de recherche. À ce titre, le sociologue des sciences David Pontille a notamment étudié l’utilisation de modes d’organisation normés des textes dans la discipline sociologique, comme par exemple celle du format IMRAD – pour « Introduction, Méthodes, Recherches, Analyses, Discussion » (Pontille, 2007). Dans ce cadre, la référence à une organisation textuelle normée jouent le rôle de référence à des formes d’authentification relevant des sciences de la nature et des sciences expérimentales. Elle est, par ailleurs, généralement corrélée à des caractéristiques stylistiques spécifiques, notamment vis-à-vis de la place de l’énonciateur dans le texte – son effacement, par exemple sous la forme de tournures passives ou de l’usage du « nous » universitaire (Pontille, 2007). Il a en ce sens constaté, pour le cas de la sociologie, l’expression de plusieurs manières d’écrire identifiables qui dessinent des positions épistémologiques différenciées à l’intérieur de la discipline. D’un côté, certaines publications semblent s’inscrire dans un « régime herméneutique » de l’écriture qui entend justifier de son authenticité via le travail sur la forme même de sa textualité – tournure des phrases, enchaînements logiques, style d’écriture spécifique, etc. D’un autre côté, d’autres semblent obéir à un un « régime expérimental » qui entend le texte comme un « simple compte rendu » des investigations empiriques (Pontille, 2003, p. §20). Ainsi, à travers les régimes « herméneutique » et « empirique » de l’écriture sociologique, des conceptions concurrentes du statut épistémologique du texte – mais également des conceptions différentes de ce qu’est une connaissance légitime pour la sociologie – se reconnaissent dans les manières de lier les pratiques empiriques de l’enquête avec celles de l’écriture de recherche.

Le concept de format d’écriture proposé par David Pontille se présente alors comme un descripteur pertinent pour désigner l’ensemble des formats qui participent de « lʼagencement des éléments textuels, de la structuration du raisonnement, et de la définition des frontières dʼun monde scientifique » (Pontille, 2003, p. §3). Un format d’écriture se situe en ce sens dans lʼarticulation entre des procédures graphiques et littéraires, des opérations de raisonnement et de véridiction particulières, et les dynamiques institutionnelles et sociales qui se forment autour de l’association de ces deux aspects, qui agit comme « un ‹ programme d’action ›, un script reliant par des conventions un réseau de personnes, d’objets, de textes et d’institutions dans lequel il a été produit et dans lequel il est supposé avoir des effets sur le monde » (Pontille, 2007, p. 4). Un format d’écriture est ainsi, pour Pontille, un acteur pour la stabilisation de « mondes scientifiques » qui associent des hypothèses épistémologiques, des méthodes d’enquête, et des manières d’écrire communes. Son action est en ce sens décrite comme un « travail des frontières » dans le sens où l’alignement de modalités de véridiction (dimension épistémologique), de formation sociale (dimension socio-politique) et de matérialisation (dimension esthétique et poétique) du texte de recherche opéré par un format d’écriture s’effectue toujours sur un registre temporaire, partiel et composite, qui travaille les dynamiques de démarcation épistémologique entre les chercheurs et les relations entre leurs pratiques sans jamais les figer complètement.

Les formats d’écriture ne sont jamais des acteurs entièrement stables et exclusifs. En effet, comme tous formats, ils sont toujours soumis à la possibilité de la combinaison, de la traduction, ou de la conversion. Par ailleurs, ainsi que l’avancent Denis et Pontille, « si l’écriture est un acte interprétatif majeur, faire varier les formats et les styles au sein d’un même texte (ou d’un texte à l’autre) peut être un moyen d’enrichir le processus de compréhension » puisque « la diversité des mises en ordre d’éléments théoriques et empiriques, surtout lorsqu’ils sont nombreux et hétérogènes, permet en effet de préserver une part de la complexité de l’objet d’étude » (Denis & Pontille, 2002). En ce sens, toute démarche de publication pour la recherche se voit constamment mise en tension entre la spécificité de ses objets, questions et autres arguments, et les formats d’écriture avec lesquels elle dialogue inévitablement.

Dans le contexte du développement des technologies numériques, les formats d’écriture, développés lors de la rencontre entre une multitude de démarches d’enquête, et de nouvelles techniques scripturales, se multiplient et s’hybrident selon des combinatoires dont il est impossible d’épuiser l’énumération. Cependant, on peut interroger la manière dont dialoguent certaines expérimentations d’écriture numérique de l’enquête avec les dynamiques de formation sociale qui constituent les collectifs de recherche en SHS contemporains.

Pratiques expérimentales et déstabilisation des formats d’écriture de l’enquête dans la publication numérique des SHS

Le développement des technologies numériques offre l’occasion d’une remise en question des pratiques d’écriture normalement associées à la publication. Ces dernières ouvrent en effet la possibilité de nouvelles manières de mobiliser les traces des pratiques de recherche, de mettre en scène une écriture qui se veut plus hybride – constituée par la langue et par l’image, mais également par le code, par le son, ou l’image animée – et de distribuer différemment les pratiques d’écriture entre écrivains et lecteurs des documents-publications. Cette situation conduit à l’élaboration de formats-produits spécifiques à de nombreux égards, qui mettent en œuvre des manières non-conventionnelles d’écrire et de lire les documents-publications. Ces spécificités sont parfois liées aux questions, arguments ou matériaux qu’implique une recherche en particulier. Ce faisant, l’écriture de l’enquête conduit parfois à des démarches d’expérimentation qui agissent sur les conventions de la publication de recherche en proposant des versions alternatives à ces dernières : en cela, ces expérimentations sont performatives. Quels sont alors les régimes d’écriture impliqués par ces pratiques expérimentales ? Comment dialoguent-elles avec des formats d’écriture plus répandus, de manière à justifier de leur légitimité ? Et comment s’institutionnalisent-elles (ou non) sous des formes à leur tour reconnaissables ?

Cette partie a pour objectif d’interroger les reconfigurations qui s’opèrent dans les relations entre enquête et écriture quand ces dernières se voient mobilisées par des pratiques d’expérimentation matérielle aux prises avec les tendances, les possibilités et les contraintes des technologies numériques. De manière corollaire, elle invite également à interroger le rôle de la collaboration interdisciplinaire – notamment entre des chercheurs en SHS, des ingénieurs, des designers et des artistes – dans la constitution de formats-produits spécifiques aux recherches dont ils effectuent la publication.

En ce sens, une grande partie des expérimentations de publication performative en SHS qui furent conduites depuis le développement des technologies numériques s’inscrit dans les traditions et les reprises d’expérimentations antérieures survenues dans les mondes de l’Art et du Design, ainsi qu’à l’intérieur de certaines communautés historiquement stabilisées des SHS. Concernant les filiations de ces expérimentations avec le monde de l’Art, Gary Hall et Janneke Adema (Janneke Adema & Hall, 2013) ont retracé les multiples contributions et continuations de la tradition du livre d’artiste dans les initiatives d’éditions dirigées par des chercheurs (scholar-led publishing) qui tentent de reformuler les pratiques de publication universitaire en contexte numérique sous la forme d’un accès ouvert radical entendant la question de l’accès ouvert aux écrits de recherche en SHS « moins comme un projet et un modèle à mettre en œuvre, et plus comme un processus de lutte continue et de résistance critique »13 (Janneke Adema & Hall, 2013, p. 28). Ils s’inscrivent ainsi dans la continuité des recherches et des initiatives éditoriales portant sur les pratiques du livre d’artiste14 et leur capacité à reconfigurer à la fois les rapports entre les pratiques artistiques et leurs publics ainsi que le caractère démocratique des formes livresques (Brogowski, 2010/2016).

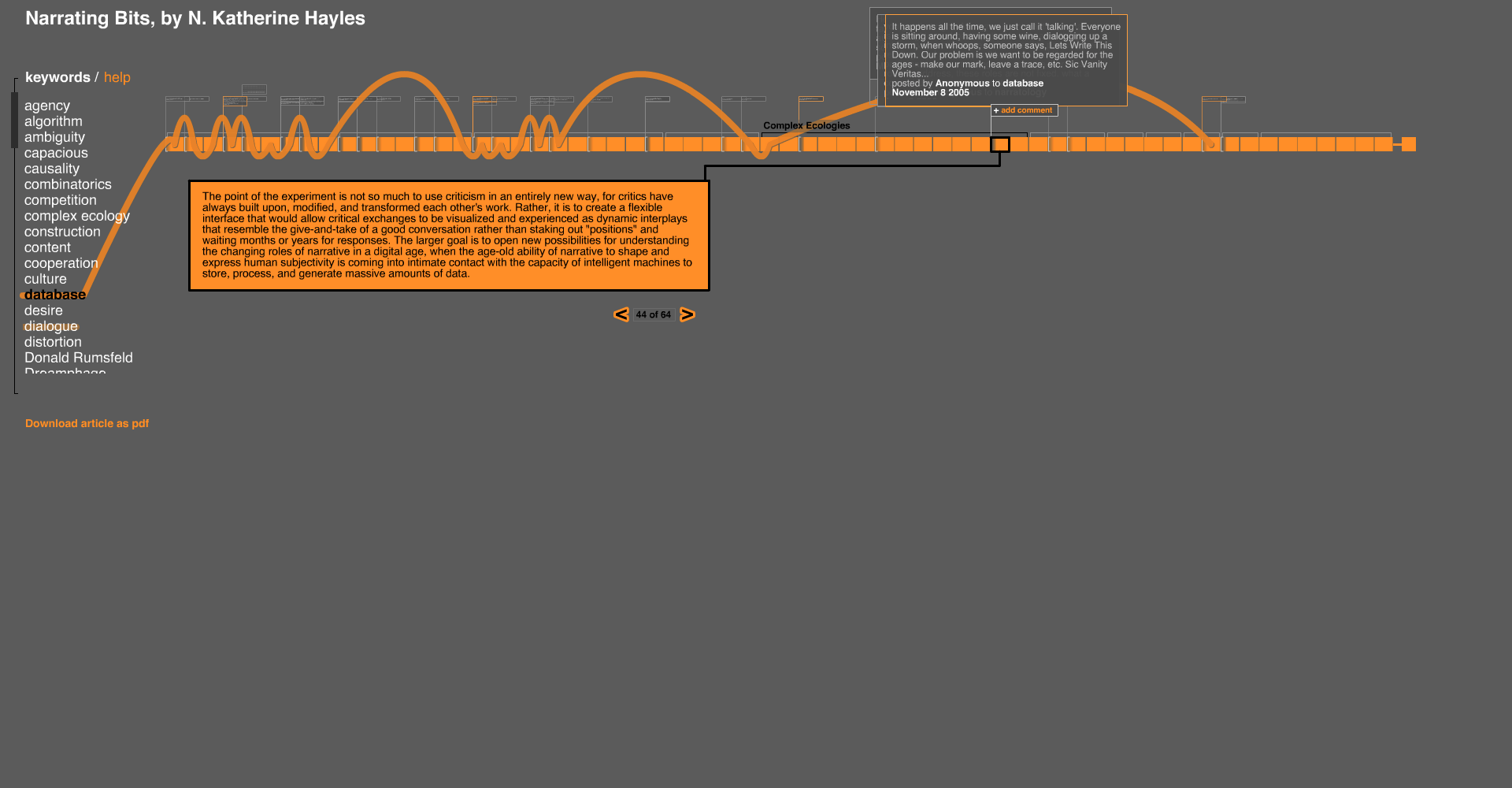

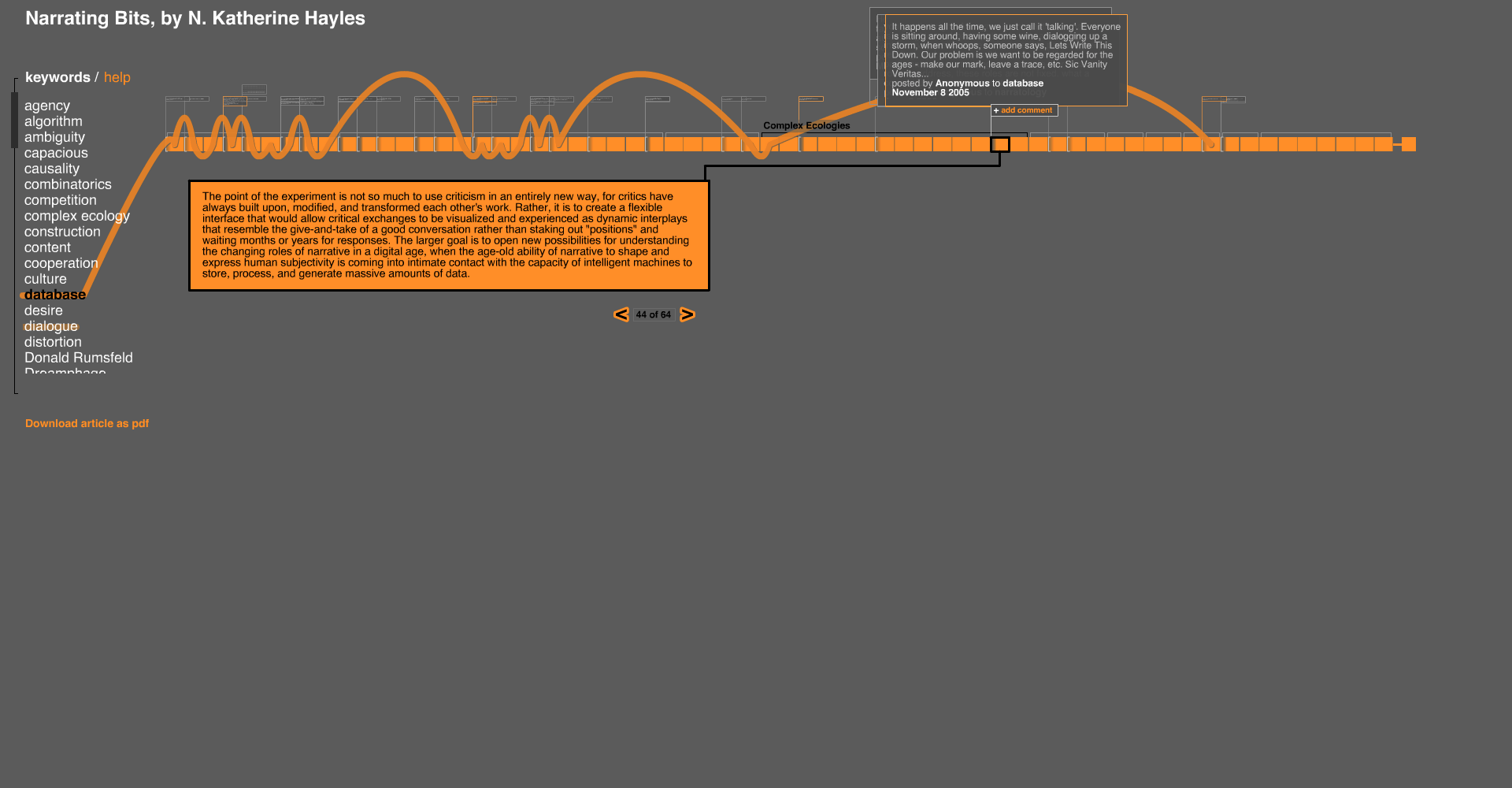

Ces expérimentations s’ancrent également dans l’histoire de la littérature numérique et de ses multiples expérimentations. En ce sens, ils trouvent des précédents dans ce que Katherine Hayles a appelé les technotextes, c’est-à-dire des travaux littéraires qui interrogent les technologies d’inscriptions qui les produisent, et qui incarnent les concepts critiques qui les portent dans leurs modes de fonctionnement et d’inscription matérielle (Hayles, 2002, p. 140). Hayles a par ailleurs été l’une des actrices de la traduction de ces expérimentations sous la forme de ce qu’elle a appelé la « critique multimédia », à savoir un type d’écriture savante qui « utilise lui-même les ressources du multimédia pour construire des arguments, présenter des preuves, et réaliser des conclusions »15 (Hayles, 2005a) comme on le verra plus en détail dans la suite de ce chapitre.

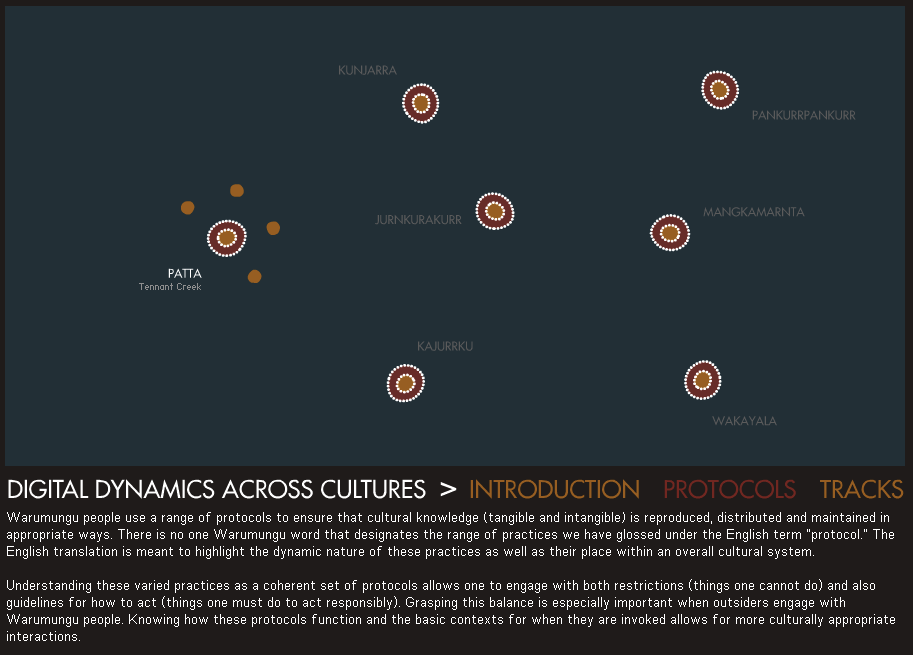

Ces expérimentations trouvent par ailleurs des précédents à l’intérieur de certains collectifs de recherche, et notamment dans l’histoire du film ethnographique puis de l’anthropologie visuelle et filmique. Cette dernière, depuis les travaux fondateurs d’ethnologues comme Jean Rouch, a consisté à interroger les relations de co-définition entre « l’homme filmable – susceptible d’être filmé – mais également celle de l’homme filmé, tel qu’il apparaît mis en scène par le film » et ainsi « expérimenter eux-mêmes de nouveaux instruments et procédés de mise en scène du réel » (France, 2000, p. 7). De telles traditions participent de la tradition expérimentale d’une « écriture alternative des sciences sociales » très vivace aujourd’hui dans le champ des sciences sociales (« lisatemp », 2019) et reconfigurée par les moyens numériques d’écriture audiovisuelle.

Les expérimentations en publication performative s’ancrent enfin dans l’histoire du design éditorial et de la typographie, comme en témoignent par exemple les jeux de traductions entre le théoricien de la communication Marshall McLuhan et le designer Quentin Di Fiore à l’œuvre dans l’ouvrage The medium is the massage (McLuhan & Fiore, 1967/2005). Les continuations de ces différentes histoires se manifestent notamment dans l’introduction de designers et d’artistes dans les collectifs de recherche en SHS contemporains tels que les laboratoires d’humanités numériques et autre medialabs.

Une analyse des démarches de publication performative de l’écriture de l’enquête demande d’abord de requalifier dans les termes d’une enquête en design les enjeux d’une expérimentation sur les manières de lier écriture et enquête. En ce sens, il faut dans un premier temps effectuer un point conceptuel sur la nécessité, pour une recherche en design, de requalifier les attaches empiriques de l’écriture de recherche sous l’appellation de matériaux plutôt que de « données », terme qui semble s’imposer dans la plupart des discours qui tentent de qualifier l’influence des technologies numériques sur la relation écriture-enquête. Je présente ensuite un travail de collection et de fabrication que j’ai effectué afin d’effectuer une catégorisation critique de quelques expérimentations de publication performative existantes rencontrées durant cette recherche, sous la forme d’un site web interprétatif. Il s’agit d’analyser les implications de telles expérimentations pour le statut de la publication dans les pratiques de recherche, et la manière dont elles font vaciller les liens entre « matériaux » et « écriture ». Sur cette base, je reviens enfin sur la question de l’assemblage social opéré par l’expérimentation matérielle dans la publication et les formats d’écriture qu’il produit. Pour ce faire, je propose une analyse des effets méthodologiques, politiques et épistémologiques d’une écriture collective et interdisciplinaire, à partir de l’histoire spécifique de la revue numérique américaine Vectors.

Des données aux matériaux de recherche : requalifier les attaches empiriques de l’écriture numérique des SHS

Les attaches empiriques du travail d’enquête en SHS sont aussi variées que les disciplines, les questions et les objets que les chercheurs peuvent mobiliser. Suivant ces derniers, la remontée des « données » depuis le « terrain », le travail des « sources » dans les « archives », les « documents » récupérés depuis « l’atelier », constituent une variété de relations qui engagent à une variété de manières d’écrire et de négocier la performance de la recherche dans l’écriture du document-publication. Afin de travailler avec un vocabulaire cohérent avec une démarche qui s’intéresse aux tensions entre la spécificité des recherches et les conventions avec lesquelles elles dialoguent, il est donc nécessaire d’interroger la manière dont je me réfère aux attaches empiriques du travail de recherche du point de vue de l’écriture. Ma stratégie, à travers ce choix de vocabulaire, consiste à insister sur la spécificité du travail d’écriture du recherche comme pratique intrinsèquement expérimentale afin de pouvoir en étudier la mise en tension par la stabilisation des formats d’écriture numérique.

Dans le contexte de diffusion de l’informatique et de ces concepts, les différentes formes de mobilisation des pratiques de recherche semblent de plus en plus désignées – du moins de manière croissante dans le langage courant – sous le concept de « données ». Le terme de « données » prend une signification méthodologique précise dans des disciplines identifiées telles que la sociologie ou l’anthropologie : l’utiliser pour désigner les attaches empiriques des SHS en général pose alors le risque d’imposer certaines perspectives épistémologiques à l’ensemble des travaux observés. Par ailleurs, la notion de « donnée » telle qu’elle est manipulée dans les systèmes informatisés16 , entretient nécessairement une ambigüité avec les différentes formes de « donation » auxquelles font face les diverses démarches de recherche en sciences humaines et sociales. Enfin, le terme de « données de recherche » entretient une confusion avec la question des « données de la recherche » qui se présentent comme une problématique d’ordre davantage institutionnel et infrastructurel17 . Les différentes acceptions du terme de « données » dans les pratiques attachées à la publication en SHS posent donc un premier problème.

Les « données » posent ensuite un problème de confusion d’un point de vue épistémologique dans la mesure où elles appellent à une requalification de la mobilisation des pratiques de recherche dans l’écriture d’un point de vue poétique et rhétorique. En ce sens, l’historien D. Rosenberg a étudié lʼévolution du sens du mot « data » dans la pensée anglophone au 18ème siècle, afin de comprendre ses connotations contemporaines dans le contexte des technologies numériques. Il propose une distinction du terme vis-à-vis des notions de fact (fait) ou d’evidence (preuve, témoignage, marque) qui traduisent des fonctions sémantiques différentes (Rosenberg, 2013). Lʼauteur observe que le 18ème siècle a été témoin dʼun glissement de connotation pour le terme, qui au début du siècle signifiait « faits donnés et au-delà de tout questionnement » (principalement dans le cadre de la théologie, et des mathématiques – « étant donné un nombre X… »), vers des « faits déterminés par des expériences, expérimentations ou collection ». Ainsi le terme de données ne désigne plus un présupposé incontestable mais le résultat dʼexpériences. Cela dit, dans les deux cas, lʼauteur souligne la nature rhétorique du concept de donnée, dans la mesure où ce dernier nʼa jamais eu aucune prétention ontologique (décrire ce qui est vraiment comme c’est le cas d’un fait) ou épistémologique (décrire ce qui nous permet de savoir comme c’est le cas d’un indice) mais a toujours été, jusque récemment, employé dans un contexte argumentatif. Les données seraient donc les éléments rhétoriques qui nous permettent de fabriquer une interprétation, plutôt que l’instrument d’un accès direct à un monde donné et immuable.

Par ailleurs, les « données » de recherche sont choisies et mobilisées dans la perspective d’une activité interprétative déterminée, et leur « donation » est en ce sens problématique pour décrire des activités de SHS. Dans une analyse sur les implications épistémologiques d’un travail sur les interfaces numériques dans le champ des sciences humaines et autres humanités, Johanna Drucker fait référence au terme de capta18 pour désigner le caractère construit et incarné des situations qui produisent des expériences interprétatives dans le cadre du contact entre chercheurs et interfaces. Ainsi que le soutient Drucker, « les différences dans les racines étymologiques des termes data et capta rendent claire la distinction entre approches constructivistes et réalistes » en indiquant que « le savoir est construit, pris, pas simplement donné comme une représentation naturelle du fait préexistant »19 (Johanna Drucker, 2011). Si toutes les démarches des SHS ne s’inscrivent pas dans une telle approche de « la connaissance comme interprétation déformante » (J. J. McGann, 1991), la critique de Drucker n’en révèle pas moins le caractère problématique du concept de données.

Les « données » sont enfin bien mal nommées dans la mesure où elles sont toujours intégrées dans les circuits et les chaînes d’opérations qui transforment les pratiques d’enquête en pratiques d’écriture, puis de publication. À ce titre, dans le champ de la sociologie des sciences, Bruno Latour a proposé dans plusieurs de ses travaux de désigner ce qui vient des pratiques de recherche comme des « obtenues » ou des « sublata »20 , plutôt que des données. Il insiste ainsi sur le processus de référence qui lie des pratiques de recherche avec des pratiques d’écriture (pour la plupart des cas de recherche étudiés par cet auteur, en sciences de la nature). Le concept de données agit donc comme une forme d’invisibilisation de la nature processuelle du travail de transformation de l’écriture pour la publication.

Pour décrire de manière préférable ce qui se joue dans la convocation des éléments empiriques de l’enquête dans l’écriture des SHS, je propose d’utiliser le concept de matériau. En considérant les différents éléments issus de l’enquête en SHS comme des matériaux plutôt que comme des « données » – ou des sources, ou des documents – il s’agit alors de considérer les pratiques d’écriture comme un processus de croissance mutuelle entre les écrivains et les différentes traces issus de leurs pratiques de recherche. Pour Tim Ingold, la définition d’un objet comme un matériau relève d’abord d’une perspective relationnelle – par exemple, considérer des ustensiles de cuisines comme des objets quand il s’agit de les déplacer, mais comme des matériaux quand il s’agit de faire la cuisine (Ingold, 2013/2017, pp. 55‑56). L’appellation des éléments issus du travail de recherche permet ainsi d’« avoir une lecture longitudinale de la fabrication comme une rencontre de forces et de matériaux » (Ingold, 2016) qui permet de considérer le travail d’écriture pour la publication comme « un processus morphogénétique » plutôt que comme « l’exploitation de données » ou « la représentation de résultats » par une technique d’écriture ou une autre. Au « x de la recherche » théorisé par Jean-Michel Berthelot comme l’horizon des opérations de traduction de l’écriture en SHS (Berthelot, 2004), répond alors l’énigme des matériaux qui invitent à penser le travail d’écriture comme un dialogue à la finalité ouverte :

Les matériaux sont ineffables. Ils ne peuvent être épinglés par des concepts ou des catégories établis. Décrire un quelconque matériau, c’est se confronter à une énigme dont la clé ne peut être découverte qu’à travers l’observation et la relation active avec ce qui est là. L’énigme donne au matériau une voix et lui permet de dire sa propre histoire : c’est à nous, alors, de nous mettre à l’écoute des indices qu’il nous offre et de découvrir ce qu’il nous raconte. (Ingold, 2013/2017, p. 80)

Considérer la présence des attaches empiriques de l’enquête dans l’écriture sur le registre de matériaux plutôt que de données correspond bien à une approche de la publication comme démarche fondamentalement performative. En effet, il s’agit de s’inscrire dans une approche de l’écriture qui l’entend comme un faire plutôt que comme la représentation d’une démarche, de résultats ou « d’arguments » préexistants. De plus, mobiliser le concept de matériaux permet aussi d’enrichir la notion de publication performative d’une forme d’imprévisibilité créatrice. Cela permet en effet de se rendre attentif aux dynamiques de co-constitution qui s’opèrent entre des pratiques d’enquête et un travail d’écriture, c’est-à-dire de rester disponible à ce que les matériaux font avec l’écriture autant que ce que l’écriture leur fait, dans un processus de formation commune. Cela fait de la pratique de l’écriture non seulement le lieu de la performance matérielle et discursive d’un argument ou d’une idée, mais également celui d’une rencontre dont la finalité n’est pas définie à l’avance. Elle ouvre aussi à une définition élargie et inclusive de l’écriture de recherche en termes d’interdisciplinarité méthodologique, ainsi que l’a également noté la chercheuse Tara McPherson :

Jane Bennett parle du désir de lʼartisan de voir ce quʼun matériau peut faire (par opposition au désir du scientifique dʼapprendre ce quʼun matériau est). Cette curiosité pour la matière, ce désir de comprendre ce que les choses peuvent faire, opère dans un registre différent de la critique. La théoricienne pourrait résister à un tel cadrage, arguant quʼelle travaille avec les mots comme son « matériau », voyant ce quʼils pourraient révéler lorsquʼon les étire au-delà du langage du sens commun. Elle a raison, mais il y a dʼautres matériaux que nous pourrions utiliser, dʼautres agencements à explorer, qui existent au-delà du réel discursif, des agencements qui pourraient nous faire évoluer vers de nouvelles alliances et de nouvelles pratiques.21 (McPherson, 2018, p. 20)

Comment les matériaux de la recherche sont-ils travaillés par les pratiques numériques de l’écriture de recherche, et vice versa ? Et comment ces rencontres participent-elles de l’émergence de nouveaux formats d’écriture (numérique) ? Il s’agit maintenant de visiter quelques unes de ces rencontres dans des expérimentations de publication performative numérique, avant de décrire les modalités et les conséquences de la stabilisation – paradoxale – de certaines d’entre elles dans de nouveaux formats d’écriture pour la publication en SHS.

Constitution et structuration d’un cabinet de curiosités sur quelques expérimentations d’écriture numérique de l’enquête

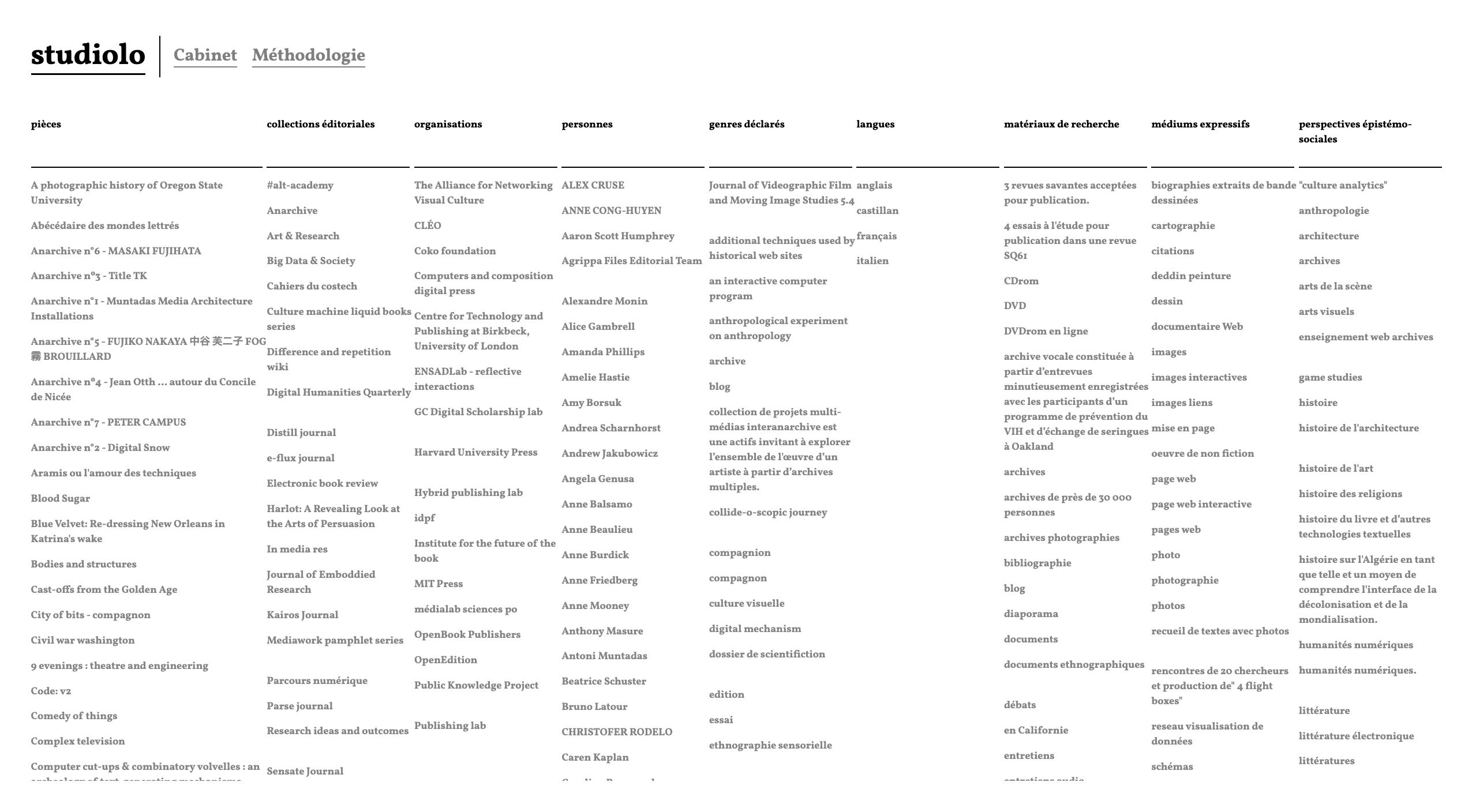

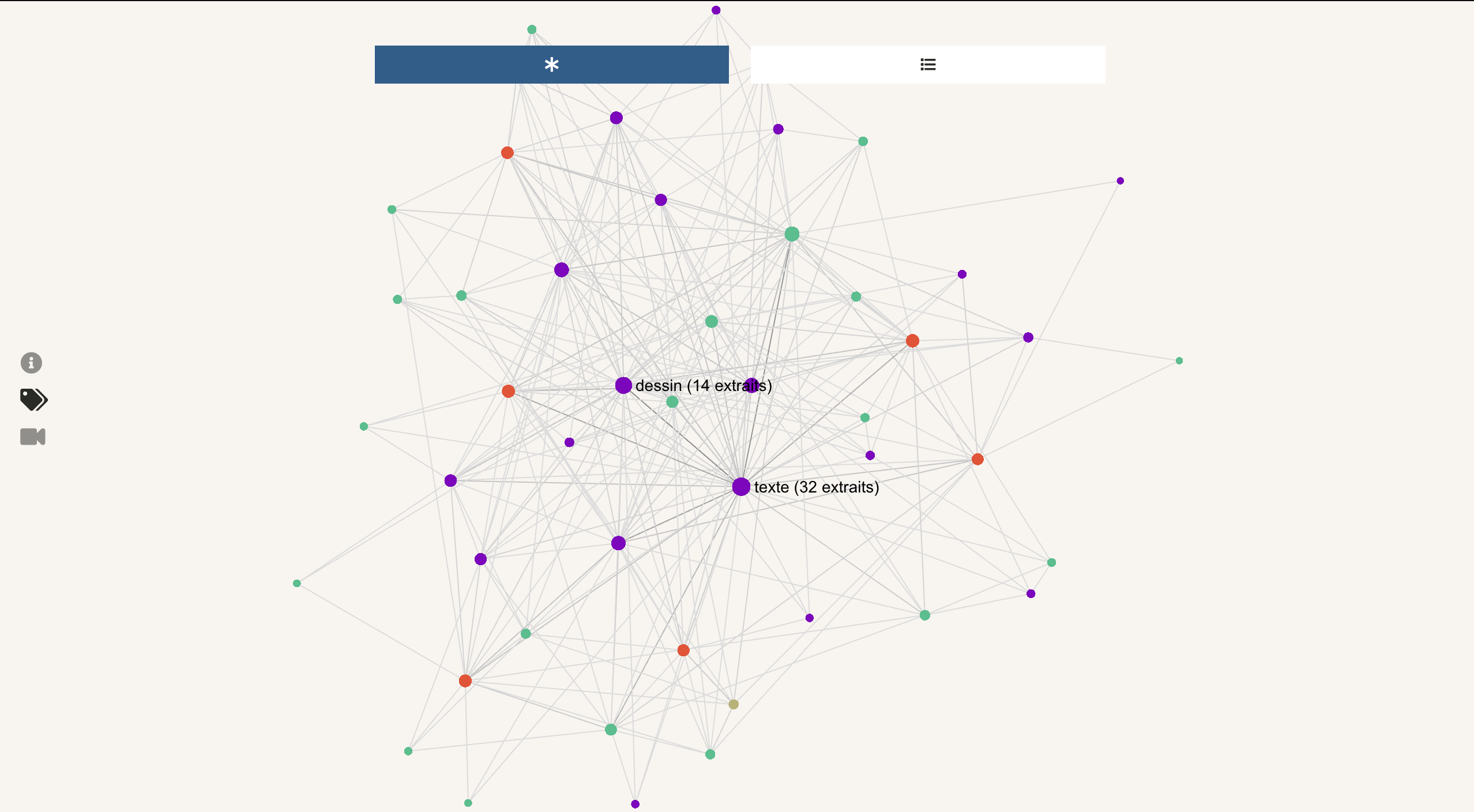

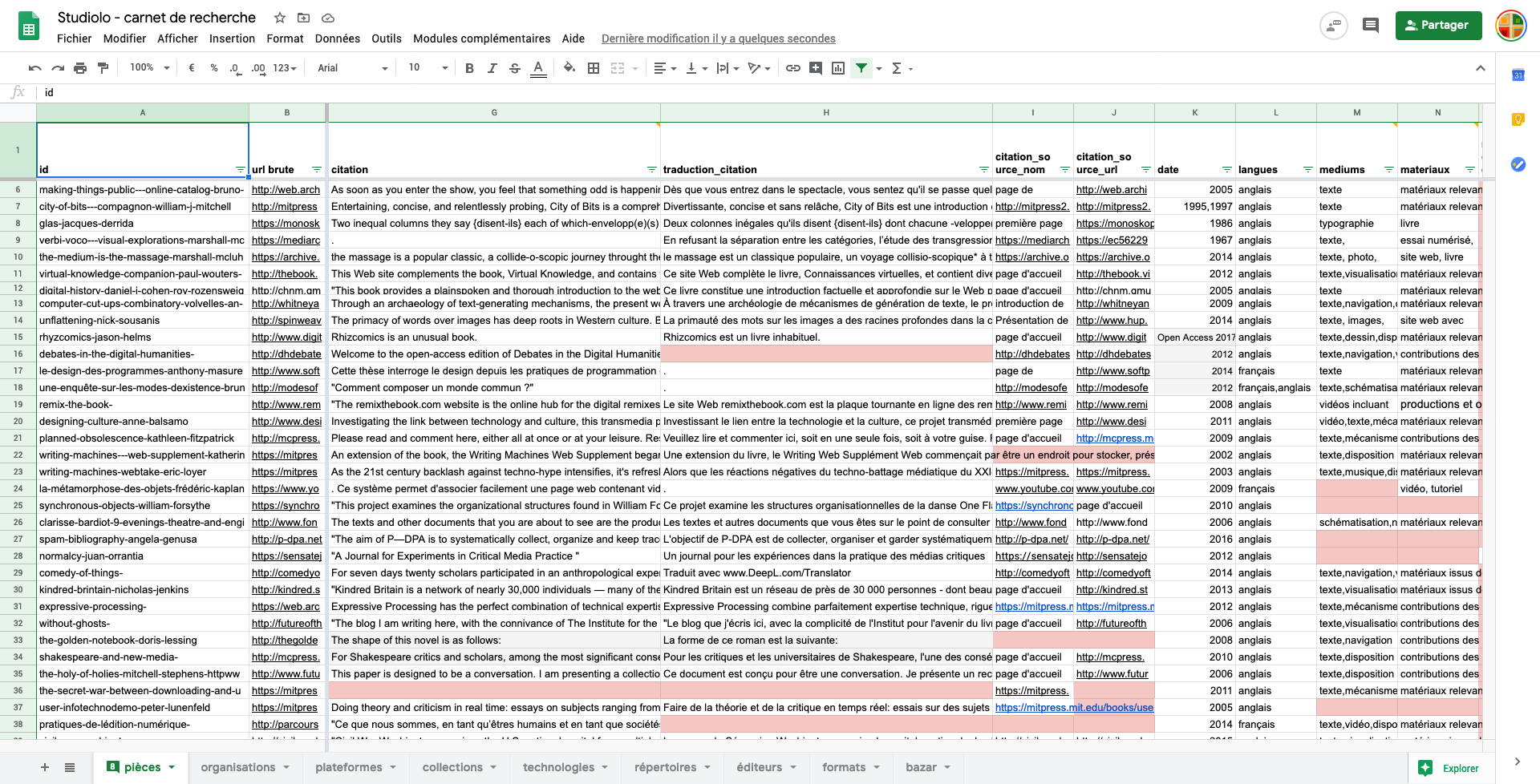

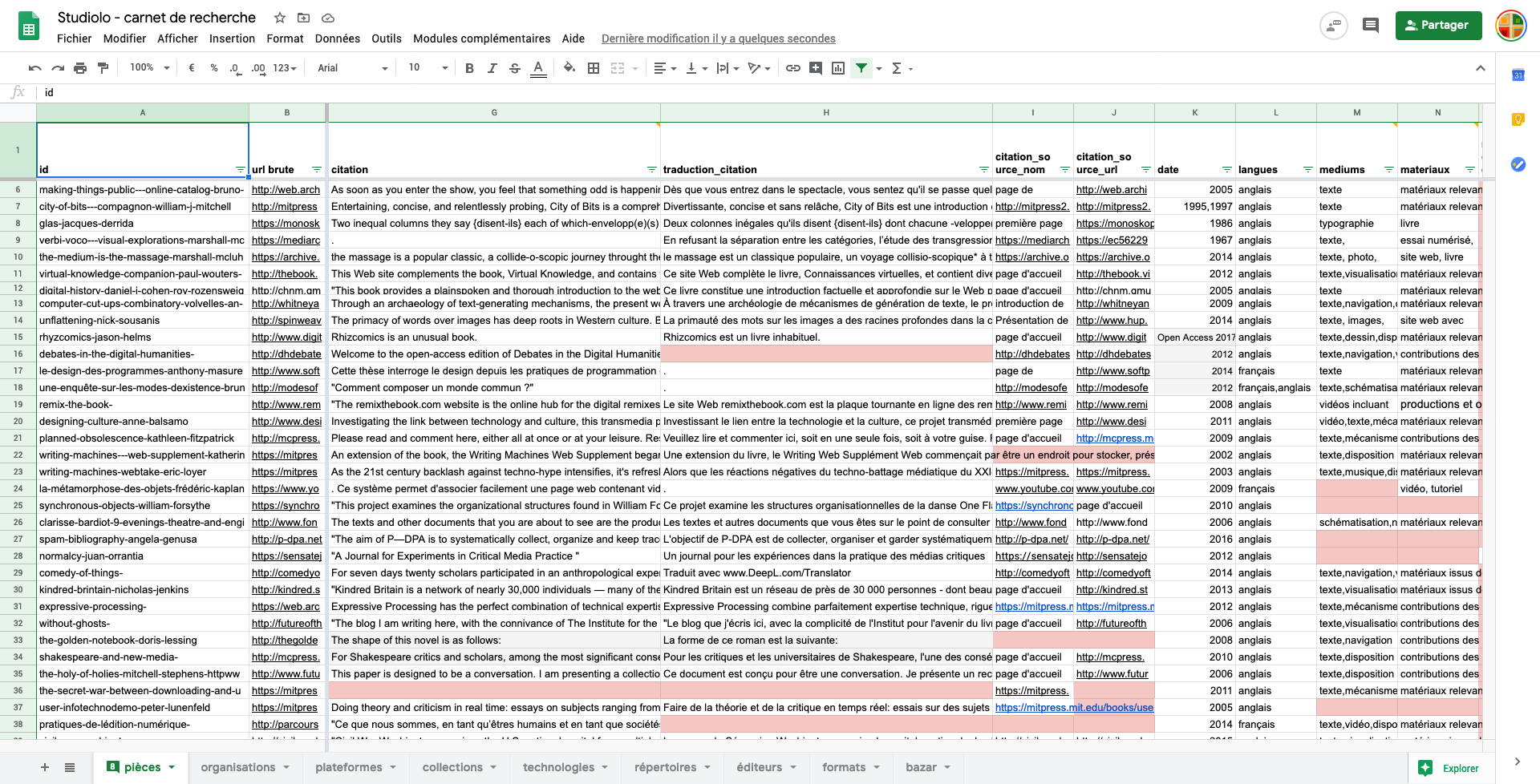

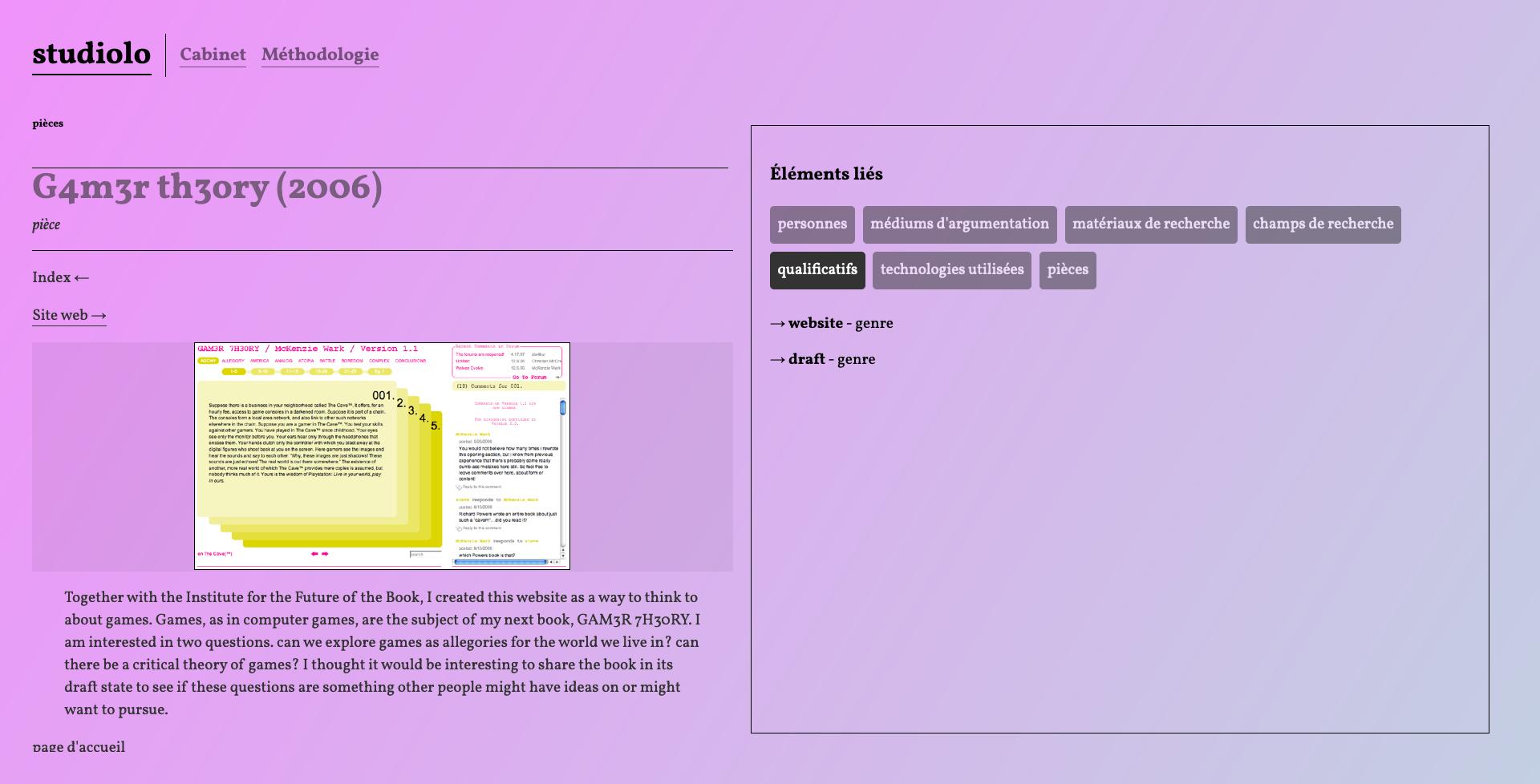

Les relations qui s’établissent entre les matériaux de recherche, les pratiques d’écriture et les collectifs qu’elles assemblent prennent des formes multiples qu’il s’est agi dans cette recherche de recenser afin de rendre comparables et analysables des expériences vécues de première main. Pour ce faire, j’ai conduit un travail de collection critique portant sur un ensemble d’expérimentations aux prises avec la relation entre pratiques d’enquête et pratiques d’écriture via leur format de publication. Dans le prolongement de pratiques de collection existantes portant sur des expérimentations en édition numérique à l’œuvre dans le champ de l’art et du design (Lorusso, 2013) ou d’expérimentations portant sur la publication performative (Janneke Adema, 2015), je me suis engagé dans un travail de collecte au long cours dont l’objectif visait à identifier des cas d’étude pertinents, mais également à construire un espace de mise en relation entre ces cas souvent issus de contextes nationaux et disciplinaires très variés. Ce travail a abouti à la création d’un site web en accès libre et au code ouvert, intitulé Studiolo22 .

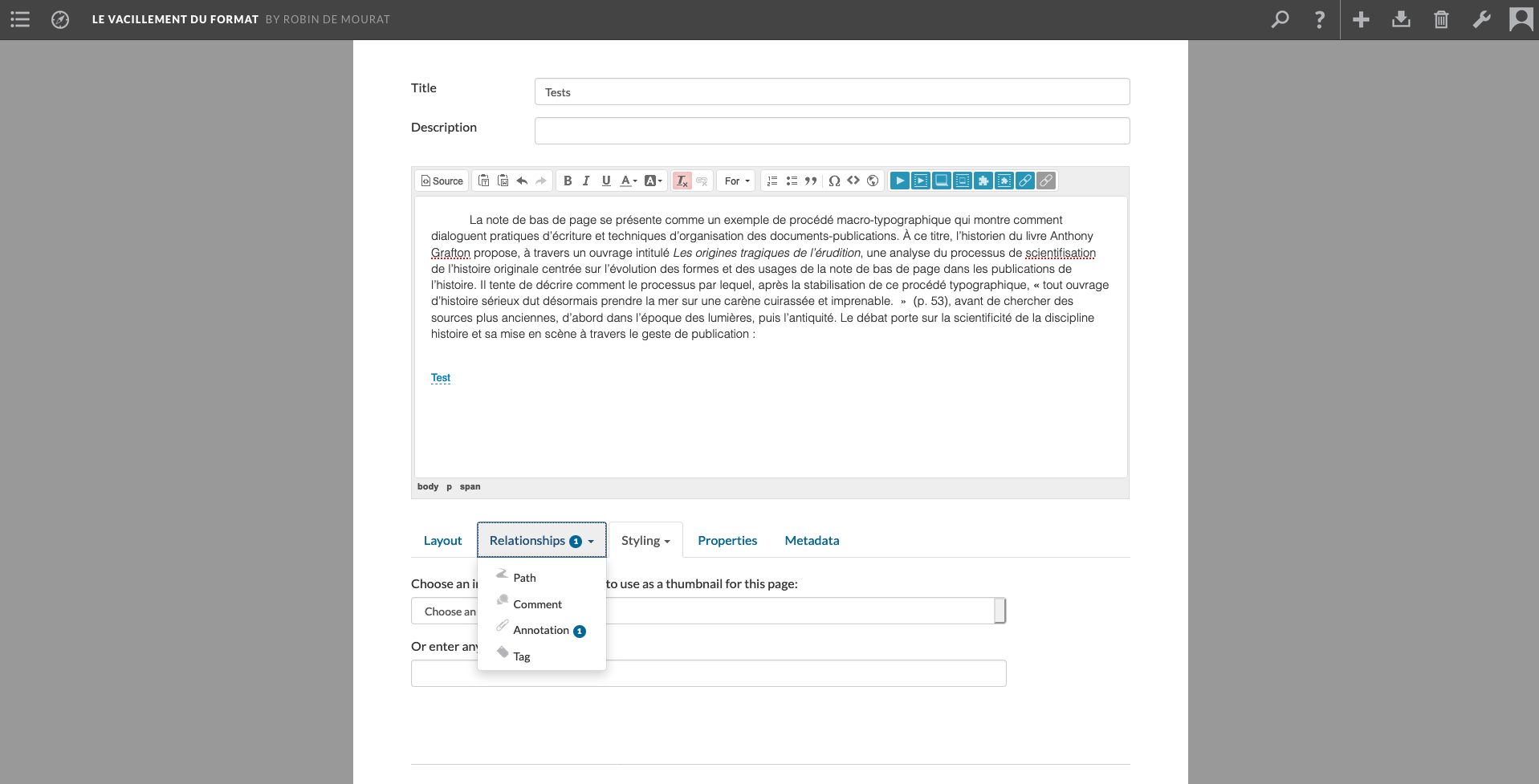

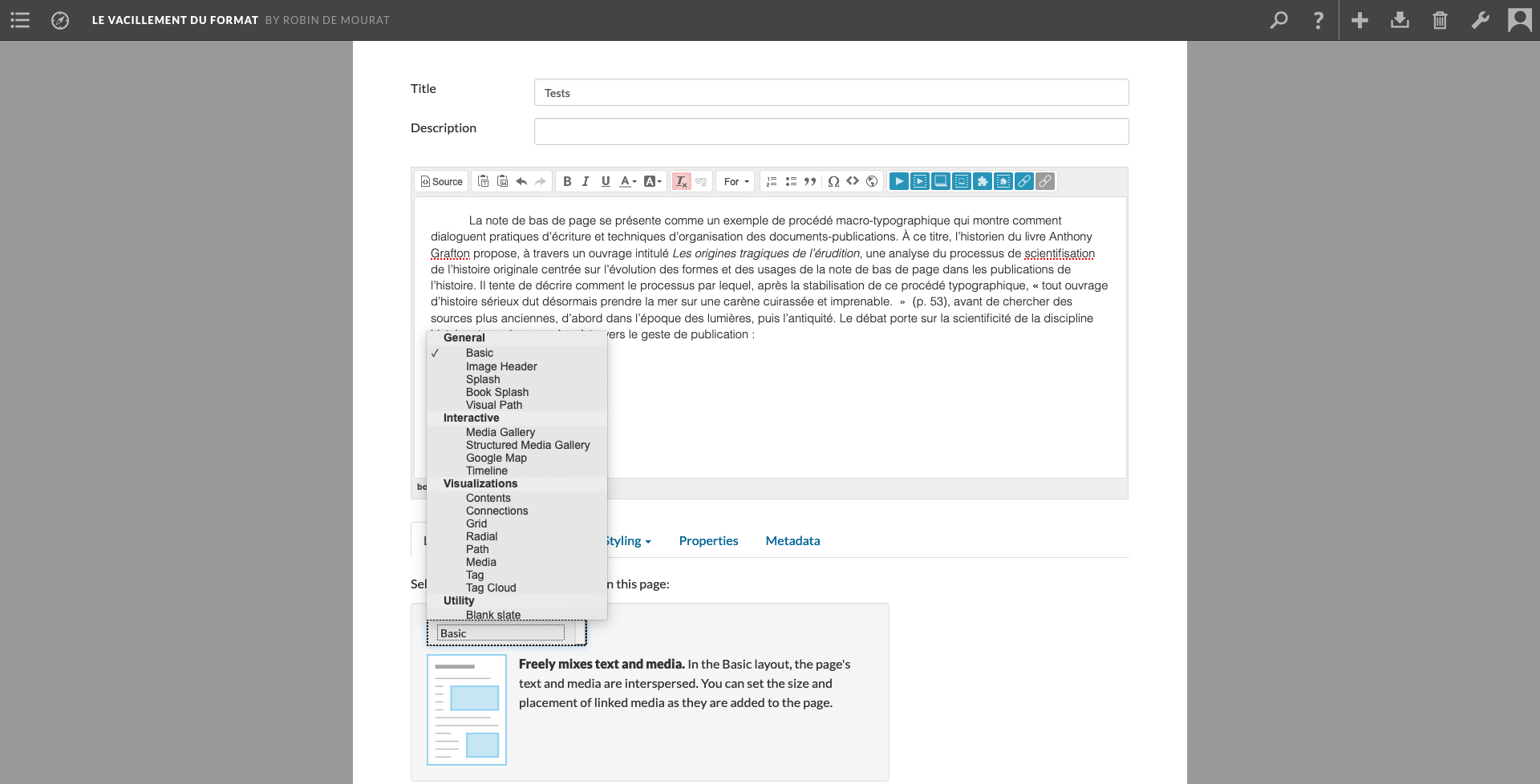

L’objectif de Studiolo était donc double. Il s’agissait de comprendre les motivations qui poussent des chercheurs en sciences humaines et sociales à expérimenter des manières d’écrire spécifiques à leur démarche de recherche dans le cadre de leur publication – soit leurs formats d’écriture. Il s’agissait par ailleurs de documenter les modalités de rencontre sensorielle, pratique et intellectuelle – soit les formats de lecture – en tant que visiteur/lecteur/spectateur, avec ces expérimentations, pour en faire un lieu d’enquête. Le studiolo a donc vocation à être une ressource pour le développement de ce chapitre, mais il est également en lui-même l’une des contributions de cette enquête. En tant que pratique présentant un intérêt méthodologique pour la trajectoire de la recherche23 , il a été le lieu de plusieurs activités critiques : sélectionner quelles pièces à intégrer dans le champ d’investigation ; documenter ces pièces en constituant des images, vidéos, et extraits de texte destinés à en rendre compte ; les décrire au moyen d’un ensemble de catégories plus ou moins partagées, afin d’effectuer un travail comparatif ; enfin, mettre en relation les différentes pièces via l’élaboration d’un format de lecture autorisant la navigation entre des cas d’étude présentant des points communs.

Définir un périmètre d’investigation

J’ai établi de manière itérative un ensemble de critères d’admission pour inclure (ou laisser à la marge) des expérimentations de publication de recherche dans Studiolo. J’ai restreint ma collection aux cas mobilisant au moins un chercheur (au sens d’un professionnel financé par une institution de recherche publique ou privée). J’ai par ailleurs traité la limitation épistémologique de mon investigation aux seules « SHS » de manière très inclusive en bornant ma sélection à des projets traitant de l’expérience humaine – en opposition aux démarches des « sciences de la nature ». J’ai par ailleurs écarté les ressources destinées exclusivement à faire l’objet d’un travail d’exploitation par d’autres publications – telles que des éditions critiques, des sites dédiés au « partage et réutilisation de données de recherche » ou des collections numériques de recherche thématiques. J’ai enfin également écarté les expérimentations concentrées sur le questionnement des institutions et des processus éditoriaux – nouvelles modalités de validation, de diffusion, ou de révision des publications – quand ce questionnement ne présentait pas de lien direct avec la spécificité des recherches, puisque ce type de démarche ne correspondait pas aux questions de ce chapitre24 .

Fidèle à l’ancrage de ma recherche dans le champ aux contours dynamiques des « Sciences Humaines et Sociales », j’ai donc adopté un périmètre d’investigation intermédiaire, ne portant ni sur le champ de la publication universitaire dans son ensemble, ni sur celui d’une communauté savante identifiable par sa discipline ou son pays. Ces deux autres échelles d’analyse possibles passaient en effet à côté de la problématique que j’essaie de traiter. D’une part, une étude sur le système de la communication scientifique dans son ensemble engagerait à se concentrer exclusivement sur les dimensions documentaires, informationnelles et organisationnelles qui font de la publication l’un des facteurs organisateurs de la recherche, dans ses dimensions administrative, organisationnelle et économique, ou encore à toucher à des questions de politique institutionnelle. D’autre part, une étude centrée sur le rapport à la publication d’une discipline particulière, d’une école de pensée ou même d’un chercheur spécifique aurait permis d’explorer davantage les relations qui s’établissent entre pratiques de recherche et d’écriture d’un point de vue épistémologique et méthodologique. Mais elle ne permettrait pas en retour d’interroger l’inscription de ces relations dans des dynamiques de formation sociale. Or c’est bien l’interaction entre des démarches de recherche spécifiques et des conventions plus larges qu’il s’agit ici d’interroger.

Construire une classification critique

Pour chacun des cas d’études du studiolo – pour la plupart destinés inexorablement à être les victimes du destin funeste de l’obsolescence technologique – j’ai effectué un travail de documentation et d’archivage de leur manifestation sensible durant leur lecture, via un archivage web – quand il n’était pas déjà fait – et la capture de copies d’écran et parfois de screencasts.

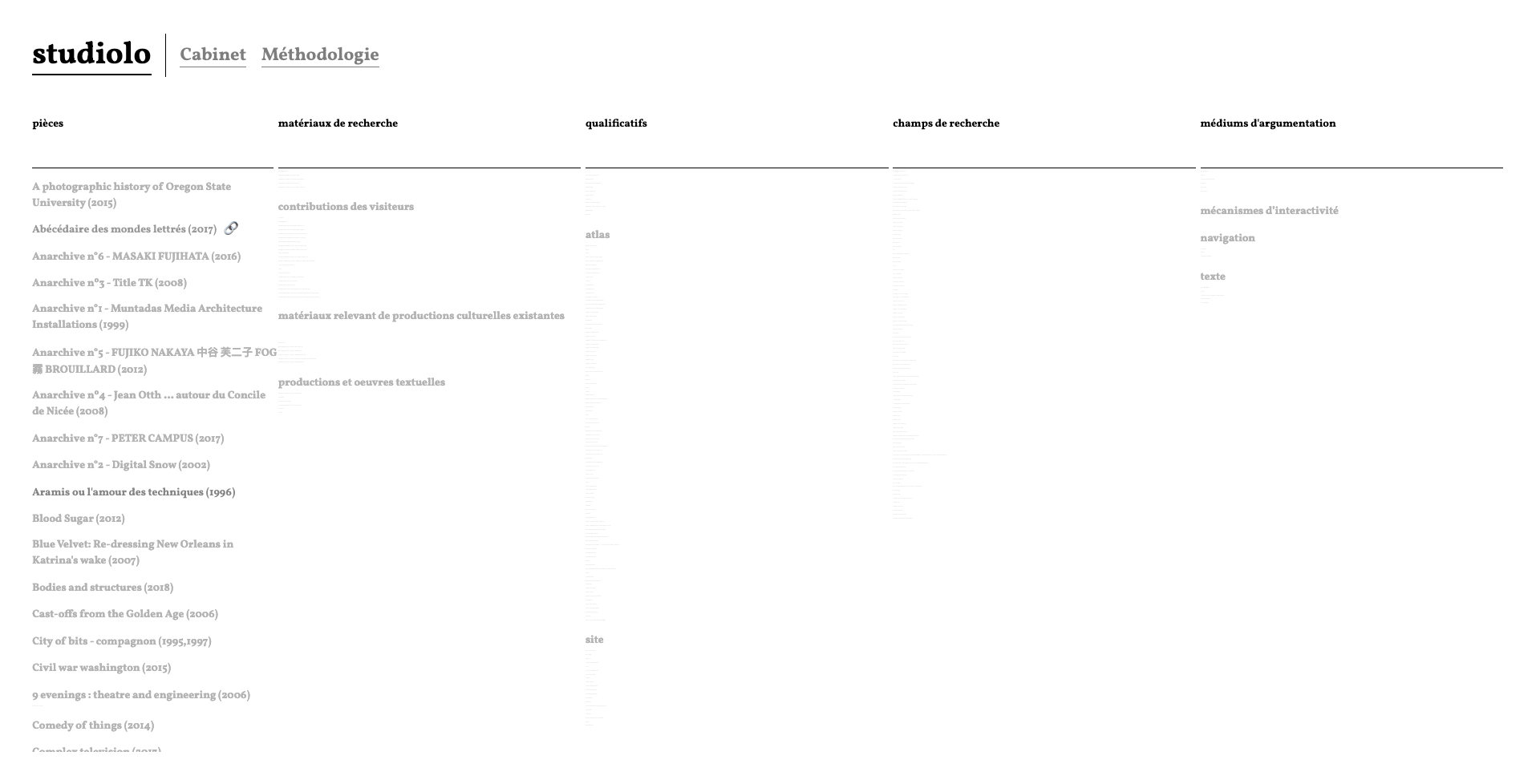

J’ai adjoint à cette initiative un travail de catégorisation critique visant à produire des typologies de classement et de regroupement des cas d’étude en fonction des questions de recherche de ce chapitre. Ainsi, la question des relations entre matériaux et écriture impliquait de classer les pièces selon les types de « données », « documents » ou « sources » qu’elles mobilisaient ; la question de la relation entre formats d’écriture et formations sociales m’a amené à tenter de les regrouper par « champ » – discipline, domaine, par exemple « histoire du livre » – mais également à repérer les différents qualificatifs utilisés pour tenter de rattacher les expérimentations à des formats éditoriaux reconnus – par exemple « livre/book » ; enfin, la question de la collaboration interdisciplinaire dans les modes d’écriture de ces expérimentations mʼa amené à les regrouper en grandes « techniques » correspondant à des techniques d’écriture particulières – par exemple : « vidéo », « mécanismes d’interactivité », ou « visualisation ».

En complément des pièces, j’ai défini un ensemble « d’objets » périphériques permettant de les mettre en contexte et en relation par le biais de l’interface critique du studiolo. Par exemple, j’ai répertorié les « collections » remarquables faisant place à des formes d’expérimentations dans la publication universitaire – telles des revues comme Vectors, des collections de cédéroms comme la série Anarchives dans le champ des recherches en Arts, ou une collection éditoriale telle que la Mediawork pamphlet Series*proposée par MIT Press. J’ai également fait un travail de récolte portant sur les diverses organisations liées à la construction des pièces25 , ainsi que les technologies et les plateformes utilisées. L’ensemble de ces éléments m’a ainsi permis de construire une scène d’enquête mettant en relation ces diverses expérimentations liant enquête et écriture, il me fallait alors fabriquer un équipement permettant de tirer parti de ce travail.

Stabiliser un format de lecture

Pour construire mon analyse, le dispositif de collecte et d’analyse du studiolo est composé à partir de deux techniques d’écriture complémentaire. La première repose sur la construction d’un tableau en ligne privé  dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.

dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.

dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.

dans lequel j’ai défini un modèle de documentation en accord avec les questions de recherche présentées précédemment. La deuxième technique d’écriture a consisté à concevoir et à programmer le site web public Studiolo. Le choix d’un format tabulaire, à la fois pour le format de données de la base, et pour son format graphique en tant que dispositif de visualisation et de lecture, n’est pas indifférent à l’exploitation d’une certaine forme de « raison graphique » – pour reprendre le terme stabilisé par l’anthropologue de l’écriture Jack Goody (Goody, 1979) – permettant de construire un ensemble de relations porteuses de sens. À celle-ci se combine une forme de pensée navigationnelle, permise par l’hypertextualité numérique, qui autorise une navigation de proche en proche à même de formuler de nouvelles connexions.Studiolo est construit comme un système de listes interconnectées. La colonne de gauche représente l’ensemble de pièces qui sont les cas d’étude au centre de la collection. Les autres colonnes représentent un ensemble d’objets liés et de catégories critiques permettant de naviguer entre les pièces mais aussi d’expérimenter les différentes formes de relation utilisées. Depuis la liste, le clic sur le symbole « liens » attaché à chaque élément  permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste

permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste  permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.

permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.

permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste

permet de déformer les listes pour mettre en avant les éléments auxquels il est lié. Le clic sur l’un des éléments de la liste  permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.

permet d’en voir la documentation associée, mais aussi et surtout de naviguer de manière longitudinale vers d’autres cas liés par des types de matériaux communs, des personnes, ou encore des champs de recherche. Un tel système permet ainsi de faire l’expérience de fréquentation de chaque pièce séparément, mais aussi de la comparer avec d’autres.Studiolo permet ainsi d’explorer, sur un registre non-exhaustif et situé, comment des expérimentations articulées avec les technologies numériques peuvent questionner et reconfigurer les relations qui s’opèrent entre des matériaux de recherche et des démarches d’écriture pour la publication. Il s’agit maintenant de désigner quelques modalités possibles de telles relations à partir de certains des cas étudiés.

Quelques régimes émergents d’écriture numérique pour la publication

La constitution de Studiolo a révélé une variété d’articulations entre les matériaux associées aux travaux de recherche et les manières d’écrire à même de constituer un geste de publication numérique avec ces derniers. Pour beaucoup de ces expérimentations, l’introduction des technologies numériques dans la relation entre pratiques d’écriture et pratiques d’enquête s’est accompagnée de la formulation de modèles alternatifs qui ont guidé la formulation progressive de régimes d’écriture émergents. Je me propose d’en présenter rapidement trois différents.

Un premier modèle d’articulation numérique entre écriture et matériaux de recherche relève d’une séparation en « strates » qui iraient depuis les « arguments » ou le « récit » d’une publication vers les matériaux avec lesquels elle dialogue, selon des degrés progressifs de précision, de richesse et de délinéarisation. En ce sens, l’historien Robert Darnton formulait en 2009 l’idée d’une « pyramide informationnelle » offrant aux lecteurs un dispositif leur permettant d’accéder à des versions de plus en plus riches et personnalisées d’un même travail de recherche :

Voici comment cette idée fantaisiste a pris corps. Un « livre électronique », contrairement au codex imprimé, peut contenir de nombreuses strates organisées en forme de pyramide. Les lecteurs pourront télécharger le texte et parcourir la strate supérieure qui sera rédigée comme une monographie classique. Si cela leur suffit, ils imprimeront le texte, le relieront (il est possible aujourd’hui de brancher des relieuses aux ordinateurs et aux imprimantes) et l’étudieront à leur guise sous la forme d’un livre fabriqué sur commande. S’ils tombent sur quelque chose qui les intéresse plus particulièrement, ils cliqueront sur une autre strate et accéderont à un essai ou à un appendice supplémentaire. Ils pourront aussi continuer à s’enfoncer plus profondément dans le livre à travers un corpus de documents – bibliographie, historiographie, iconographie, musique de fond –, tout ce que j’aurai mis à leur disposition pour conduire à la compréhension la plus complète possible de mon sujet. (Darnton, 2012, pp. 248‑249)

Ce modèle de la « pyramide », explicité par Darnton, se retrouve d’une certaine manière, sous une forme simplifiée et légèrement différente en termes d’implémentation, dans la production d’une diversité de « compagnons » numériques pour des publications imprimées, dont Studiolo ne répertorie que quelques exemples. Dans ces derniers – comme par exemple le compagnon numérique de l’ouvrage How we think de Katherine Hayles (Hayles, 2012), l’écriture numérique est le moyen de fournir un accès à des matériaux « complémentaires » – interviews, documents, vidéos – qui ont concouru à l’écriture d’un texte « principal » mais ne sont pas toujours indispensables à sa fréquentation. En traduisant le principe de l’appendice bibliographique sous une forme numérique, il s’inscrit dans un « régime de l’approfondissement » qui anticipe la pratique du lecteur comme une forme de reconstitution de l’épreuve du chercheur lors de la préparation de la publication, appelant à opérer un parcours depuis le récit proposé vers les matériaux qui ont conduit à sa formulation26 .

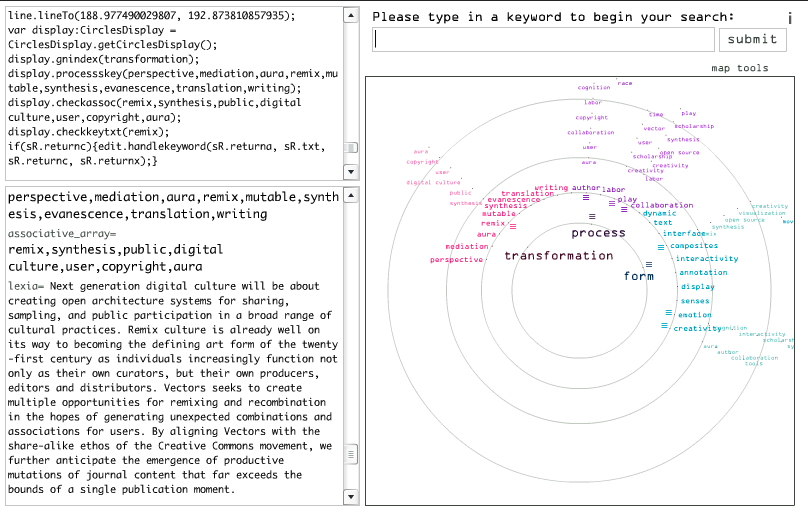

D’autres expérimentations en SHS exploitent les technologies numériques pour tisser de manière plus intime des textes argumentatifs avec les preuves – diagrammatique, quantitatives, documentaires – qui les soutiennent. Ainsi, par exemple, la publication « Mapping Environmental Debates on Environmental Adaptation » (Baneyx et al., 2015), issue d’une collaboration interdisciplinaire entre un laboratoire de sciences sociales, une école de design et un laboratoire de sciences de la nature, porte sur les débats institutionnels portant sur l’adaptation au changement climatique27 . Elle déploie un mode d’écriture qui associe systématiquement une argumentation écrite et séquentielle avec une variété de documents issus de pratiques d’enquête antérieures – par exemple, des rapports de sessions de négociation et autres traités officiels, ainsi que des visualisations de données construites à partir de méthodes de recherche numériques – histogrammes et autres graphes de réseau. Les manières d’écrire déployées dans ce cas s’inscrivent dans l’émergence d’un « régime de l’évidence » qui repose sur des mécanismes de synchronisation entre les actions du lecteur (cliquer, défiler, etc.), la lecture du texte, et l’interprétation des images et des documents. L’écriture consiste alors à expliquer les matériaux par le truchement du format de lecture numérique. Cependant, les cas d’étude s’inscrivant dans ce régime introduisent également une ambiguité dans la définition même de la modalité d’écriture ici en question : en mêlant intimement production de graphiques, de textes, et de mécanismes d’interactions, ils remettent en question la prédominance du discours textuel comme seule technique d’écriture de recherche.

D’autres travaux, enfin, expérimentent une forme de renversement de la relation entre activités de « constitution des matériaux » et pratiques d’écriture, en combinant le genre de l’archive de recherche en ligne avec la constitution de récits savants. L’un des exemples de cette approche est Kindred Britain, une publication numérique qui vise à rendre compte de travaux de recherche portant sur l’influence historique des grandes familles britanniques sur l’histoire du Royaume Uni. La pièce découle d’un projet consistant à simultanément construire une base de données à fonction archivistique, un argument de recherche, et une communauté d’auteurs historiens intéressés à l’objet traité par la pièce.

Kindred Britain se présente sous la forme d’une série de visualisations interactives pouvant être explorées et configurées par le lecteur, à laquelle peut être juxtaposée à l’écran une collection de « récits » écrits par des chercheurs invités. À la lecture de ces récits, il est possible de cliquer sur certaines parties du texte pour reconfigurer les visualisations du site de manière dynamique afin de mettre en avant une personne particulière, une ligne généalogique spécifique, ou un ensemble de lieux. Kindred Britain se décrit comme un « ouvrage savant interactif » (interactive scholarly work) qui « présente lʼinformation de diverses manières comme une vue dans un modèle, avec de riches annotations mais aussi des mécanismes explicites pour présenter des récits savants qui sont intégrés aux composants de visualisation des données et non pas simplement à côté dʼeux » (Jenkins, 2013). Ce faisant, il expérimente un « régime de l’annotation » qui renverse le rapport entre le « récit » et ses « sources », et provoque un doute vis-à-vis de la prédominance du discours écrit sur les matériaux avec lesquels il dialogue :

Même sans récits formels, la base de données Kindred Britain est une revendication sur la forme et la nature de la culture britannique, et le site tente de formaliser une telle revendication en rendant certains mécanismes explicites. La limite entre la riche conservation dʼune base de données et la production de connaissances est ainsi une zone floue, une sorte de frontière entre les récits traditionnels de la recherche en sciences humaines et les archives interactives.28 (Jenkins, 2013)

Une telle perturbation questionne aussi la limite que les collectifs éditoriaux ont coutume d’établir entre les pratiques de fabrication (par exemple, de bases de données, de visualisations et autres images) et les pratiques d’écriture à l’œuvre dans la publication de recherche. Elle induit par voie de conséquence une remise en question du modèle de « l’auteur universitaire » comme seule personne en charge de l’écriture pour la publication. Il s’agit maintenant d’étudier plus précisément les relations qui s’établissent entre pratiques de fabrication et pratiques d’écriture de recherche dans l’expérimentation de ces nouveaux régimes d’écriture.

La publication comme geste d’écriture collectif et multimodal : le cas de la revue Vectors