Chapitre 1. Situer les publications en Sciences Humaines et Sociales au prisme de leurs vacillements

« Revue », « monographie », « actes de conférence ». Voici quelques exemples des noms qui se réfèrent à des formats éditoriaux de la publication de recherche. Ces noms évoquent un cadre commun pour la pensée, la lecture et lʼécriture, reliant des institutions, des infrastructures et des pratiques spécifiques. Cependant, loin de constituer des signifiants stables et consensuels, ils embarquent également des représentations multiples, des programmes d’action divergents et des attentes différenciées selon les disciplines, les pays et les écoles de pensée. De plus, quand on les confronte aux objets contemporains auxquels ils se rapportent, une certaine dissonance peut rapidement se faire ressentir. Une « revue universitaire » est-elle encore une « revue » lorsquʼelle est de moins en moins affectée par sa périodicité, et de plus en plus diffusée et manipulée à l’échelle de ses articles ou citations ? Lʼexpression « actes de conférence » est-elle encore pertinente lorsquʼelle désigne la publication en ligne dʼenregistrements audio ou vidéo ? Quʼest-ce quʼun « livre universitaire » lorsque cette expression désigne des objets allant de collections de divers fragments et extraits trouvés sur le web à des compositions.epub destinées à des liseuses électroniques ? Les noms semblent alors, au moins pour ces cas-là, plus stables que les pratiques et les dispositifs matériels quʼils désignent.

En ce sens, la difficulté à nommer et identifier des pratiques plurielles et en constante évolution ne se repère nulle part ailleurs plus limpidement que dans la fabrication de la loi. Ainsi, par exemple, en 2016, l’article 30 de la Loi pour une République Numérique marquait une étape décisive dans le cadre du mouvement pour l’accès ouvert aux publications de recherche – sur lequel je reviendrai – en proposant un nouveau cadre légal pour le partage des travaux édités dans des contextes universitaires. Dans ce contexte, ce dernier instituait le droit pour tout chercheur travaillant sur financement public de partager en ligne un « écrit scientifique » publié par ses soins dans une publication périodique, qu’elle soit en accès ouvert ou pas, après une période d’embargo1 . Outre les enjeux soulevés par une telle disposition, cette occasion a contraint le législateur à définir et nommer un ensemble divers et mouvant de pratiques, qui ne manquent pas de questionner l’état actuel des pratiques de publication en SHS, ses frontières et ses modalités. Elle demande ainsi de définir par exemple ce que l’on entend par « écrit scientifique » : limiter un tel type de disposition à l’écrit supposerait-il que seul ce mode de communication serait éligible au statut de production « scientifique » ? Par ailleurs, comment différencier les écrits proprement scientifiques de publications dites de « vulgarisation» ou « grand public », dans un contexte de multiplication et de porosité croissante entre les canaux et les types de communication à la disposition des chercheurs ? Enfin, de quelle « version finale acceptée pour publication » parle-t-on ? Cette expression intègre-t-elle la mise en page effectuée avant la validation du « bon-à-tirer » (BAT)2 ou le « manuscrit » envoyé par l’auteur ? Comment un tel choix affecte-t-il – ou révèle-t-il – le rôle donné aux dimensions graphiques et matérielles des publications de recherche dans le contexte contemporain ? De telles ambiguïtés signalent la diversité des pratiques, des fonctions et des enjeux associés à la publication des recherche. Ces dernières se retrouvent au cœur de la notion de publication en tant que telle.

Le terme de publication désigne à la fois l’action de « faire connaître à tous » et « le résultat de cette action » (« Publication », 2012). Par extension on pourrait désigner celui de publication de recherche comme le compte-rendu public d’une démarche d’investigation universitaire. En conséquence, la dimension publique de cette action renvoie à une activité qui rend les résultats potentiellement accessibles à un grand nombre de lecteurs dans l’espace (la publication est consultable quelle que soit l’origine ou l’appartenance du lecteur sur différents médias et supports) et dans le temps (son résultat est conservé de manière pérenne et non-altérée). De fait, la publication se présenterait aussi comme une activité qui se distingue des modes de communication privée (correspondances, discussions, etc.). Cependant, les divers cas de communication scientifique semi-privée (séminaires, journées d’étude, etc.) impliquent que cette distinction doit davantage être comprise comme une question de degré entre les pôles conceptuels du « privé » et du « public » que comme une délimitation stricte (Borgman, 2010, p. 48).

La publication de recherche, en tant qu’objet scientifique, est alors observée dans le cadre des études sur la communication savante (scholarly communication) et des Sciences de l’Information et du Document. On y fait généralement la distinction entre une communication scientifique informelle caractérisée par un public restreint et une existence éphémère, et une communication formelle, durable et ouverte, propre à ce que l’on entend par publication. Le terme de « publication scientifique » se rapporte alors aux pratiques écrites et formelles de communication des résultats de recherche auprès d’une communauté de pairs. Dans ce cadre donc, la publication apparaît comme l’une des opérations menées dans le cadre du système de la communication scientifique, entendu comme « le dispositif de médiation entre tous les acteurs présents et futurs de la recherche » et visant à remplir des fonctions de « production, de communication et de conservation rendant possible les conditions de réalisation de toute démarche scientifique » (Beaudry, 2011, p. 21). Traditionnellement ce dispositif est alors pris en charge par des acteurs professionnels relevant de l’Information Scientifique et Technique (IST)3 , que gèrent l’« ensemble des informations produites par la recherche et nécessaires à lʼactivité scientifique comme à lʼindustrie » (« Les missions de l’information scientifique et technique », 2013), et articulent notamment une série d’institutions publiques et privées telles que les bibliothèques universitaires, éditeurs et autre archives.

Or, les acteurs et les institutions attachés aux activités de publication entendues dans leur sens le plus stable – celui de la production de documents et notamment de livres reconnus comme des publications scientifiques – se sont vus soumis depuis plusieurs années à une série de crises et de transformations à la fois socio-économiques, organisationnelles, et scientifiques. Tout d’abord, les pratiques tarifaires abusives de quelques éditeurs scientifiques en situation de monopole vis-à-vis des bibliothèques universitaires (dont il sera question plus loin dans ce chapitre) ont conduit depuis une trentaine d’années à une série d’initiatives visant à reconfigurer le paysage éditorial et les modalités juridiques de la publication scientifique via le mouvement dit de l’accès ouvert, portée par des dispositions institutionnelles mais également par une série d’initiatives d’édition menées par des universitaires (Moore, 2019). Ce mouvement s’est développé dans le contexte d’une chute d’attractivité de certaines disciplines des sciences humaines et des lettres, ayant entraîné une raréfaction de ce que Sophie Barluet a nommé des « livres raison » pour définir des ouvrages difficiles, spécialisés et résultats d’un long échange entre auteur et éditeur (Barluet, 2004), et demandant aux chercheurs et aux éditeurs d’expérimenter de nouvelles modalités de publication et de médiation de leurs écrits. Dans ce contexte déjà agité, des décalages manifestes se sont creusés entre d’une part les intérêts organisationnels des instances de pilotage de la recherche liés à l’évaluation du travail universitaire et à la gestion des carrières, et d’autre part la nécessité pour les chercheurs de mobiliser effectivement leurs pratiques de publication comme un mode de conversation, de débat et de réflexion avec les collectifs vis-à-vis lesquels ils partagent des préoccupations communes. S’est ainsi installée une situation paradoxale vis-à-vis des genres de publication scientifique traditionnels tels que celui de l’article scientifique ou de la monographie. Pour décrire cette situation paradoxale, la chercheure en media studies Tara McPherson a qualifié ces pratiques de « mort-vivantes », dans la mesure où elles se voient maintenues dans un rôle institutionnel central alors même que leur effectivité intellectuelle et sociale semblait être remise en question de toutes parts par les collectifs de recherche (Fitzpatrick, 2011). Le fameux adage « publish or perish » utilisé par les chercheurs pour dénoncer l’injonction à publier en permanence, désigne bien la situation de malaise depuis laquelle certains collectifs de recherche ont été amenés à remettre en question le rôle de la publication et de la communication dans leur activité.

Par ailleurs, si l’on observe le contexte contemporain des pratiques et des expériences faites par les chercheurs universitaires, les limites et la définition de ce que l’on peut appeler « publication » semblent aussi avoir été transformées par certaines pratiques de communication émergentes de la part des chercheurs eux-mêmes. En 2009, déjà, Christine Borgman faisait valoir la diversité des productions qui tombent sous l’appellation de publication en rappelant les divers genres ayant émergé au contact des technologies numériques dans la communication savante :

La partie la plus visible de la discussion sur ce qui constitue la publication a porté sur les articles de revues. Pourtant, un ensemble beaucoup plus vaste de questions surgit à mesure que de nouveaux genres qui ne sont pas faciles à catégoriser. Les riches sites web savants en sciences humaines, par exemple, contiennent des données dans de nombreux médias, consolidant ainsi les résultats dʼannées de recherche. Ils ont peu dʼanalogues dans les publications imprimées. Les livres et thèses électroniques ont également des caractéristiques qui ne peuvent être reproduites sous forme imprimée (p. ex. images animées ou liens vers des sources externes), mais sont par ailleurs analogues aux livres et thèses traditionnels. Les simulations, les dépôts de données et dʼautres contenus complexes comportant des liens interactifs peuvent être considérés comme des publications, en particulier dans les domaines à forte intensité de données, en dépit de peu dʼanalogues imprimés.4 (Borgman, 2010, p. 98)

Les pratiques des chercheurs ont également brouillé les polarités traditionnellement établies entre communication publique et privée – et leur superposition avec les catégories de communication formelle et informelle. En effet, les nouveaux genres de communication apparus avec l’essor du web, et maintenant solidement ancrés dans les pratiques d’une part importante de chercheurs en SHS, présentent plusieurs des caractéristiques d’accessibilité dans le temps et dans l’espace traditionnellement attachées au statut de publication tout en prenant les finalités et les modalités de formes de communication privées ou informelles – par exemple, pour partager des intuitions et des hypothèses de recherche, réagir à un évènement, ou débattre à bâtons rompus avec un pair.

En provoquant un désalignement entre communication publique et formelle d’une part, et privée et informelle d’autre part, des pratiques telles que celles de l’écriture de blogs et carnets, du microblogging ( twitter, mastodon, etc.) ou de la publication sur listes de diffusion ouvertes posent la question des limites de ce que l’on entend par publication. Christine Borgman invite ainsi à questionner le rapport de ces nouvelles pratiques à la publication sur un registre qui relève davantage de leur contribution à la conversation universitaire que de leur institutionnalisation :

Lʼéventail des genres de communication savante informelle est encore plus complexe. […] Bien que la plupart de ces nouveaux genres soient trop informels pour avoir été considérés comme des publications imprimées, ils contiennent des discussions, des faits et des compte-rendus importants qui font partie du discours scientifique dʼun domaine. De plus, ils peuvent être capturés parce que les communications numériques laissent une trace.5 (Borgman, 2010, p. 99)

Enfin, si ces mutations contribuent à redéfinir la notion de publication, elles reconfigurent également le rapport des chercheurs aux pratiques de communication dans leurs pratiques de recherche. La finalité affichée de la publication de « communiquer les résultats de la recherche » est sous-tendue par le besoin de mettre à l’épreuve – par le truchement de la communication – des hypothèses de travail et des pistes interprétatives, et de discuter avec des interlocuteurs qualifiés de la validité des connaissances en train de se faire. Sur ce point, on peut observer sur le temps long l’existence d’un système « conventionnel » de la communication scientifique relativement cohérent et stable. Ce système articule notamment la gestion du risque réputationnel et de l’incertitude avec divers degrés de publicité et de formalisme dans la communication. Ainsi, dans ce modèle, la communication de recherche suit un parcours qui va du partage semi-privé de réflexions et de pistes dans le cadre de séminaires et de cours avancés, vers des communications plus conséquentes et stabilisées lors de conférences et de journées d’étude, pour enfin aboutir à une publication à proprement parler via des articles de revues, des chapitres d’ouvrage ou des monographies. Cependant, la publicité de l’activité de recherche permise par les nouveaux genres de communication numériques décrits ci-avant apporte une traçabilité et une accessibilité équivalente à celle des publications entendues comme partage de « résultats » formalisés et validés. Cela complique alors la perception et le rôle de l’acte de publication. Par ailleurs, ces nouvelles pratiques occasionnent également un changement de lectorat et de milieu de diffusion, qui invite à questionner la notion « d’interlocuteurs qualifiés » au-delà de la traditionnelle notion de « communauté de pairs».

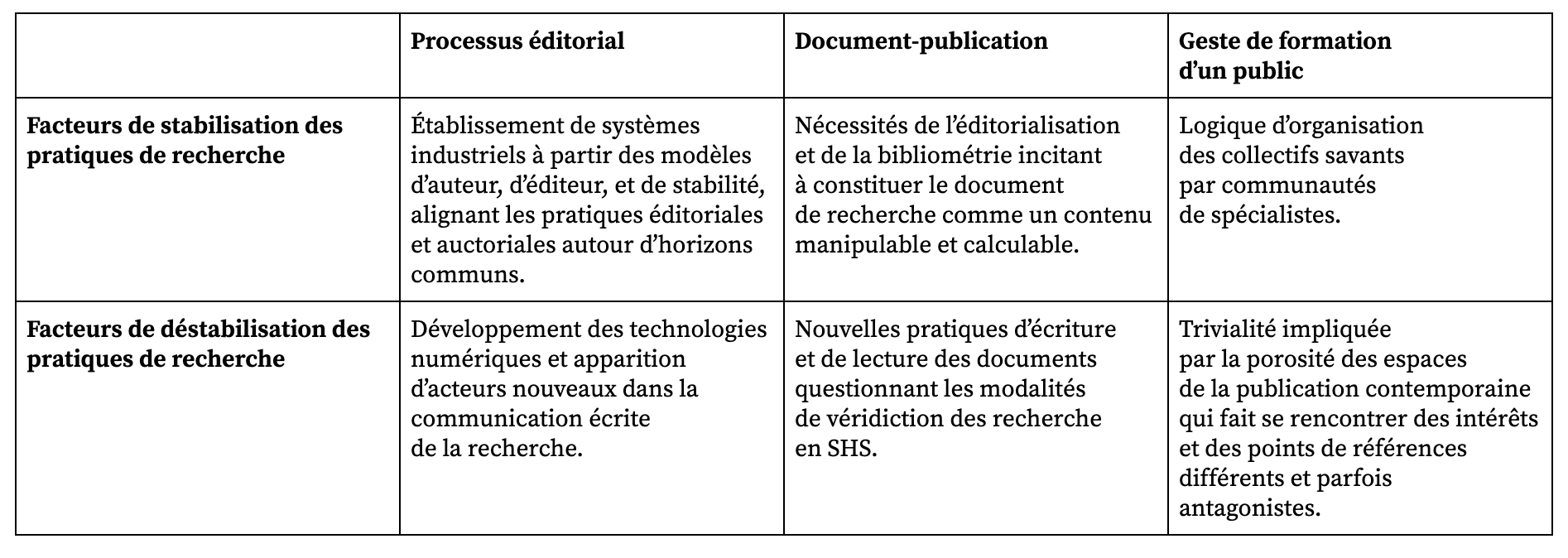

Ainsi, il est nécessaire de déconstruire le terme de « publication de recherche en Sciences Humaines et Sociales » comme un objet unifié et évident, pour le re-qualifier comme un territoire fluctuant dessiné par une série de vacillements qui affectent les modèles et les valeurs qui orientent les pratiques de lecture, d’écriture et d’édition des collectifs de chercheurs en SHS. Dans un paysage aussi instable et divers, l’objet de ce chapitre est de situer les différentes pratiques à l’œuvre dans la publication de recherche des Sciences Humaines et Sociales en identifiant pour celles-ci les différents facteurs et dynamiques historiques qui en stabilisent ou en déstabilisent la répétition à travers le temps et les collectifs de recherche. Pour ce faire, il s’agit d’interroger les pratiques de recherche en SHS en tirant parti d’un déplacement terminologique depuis des notions stabilisées comme objets d’étude de disciplines institutionnalisées – « édition scientifique », « information scientifique et technique », « communication savante », « publication scientifique » – pour tenter d’investir la notion de « publication de recherche » selon le point de vue du design, c’est-à-dire en mettant en relation des dimensions et des questions qui seraient sinon disjointes6 . Via ce déplacement, il s’agit de faire apparaître la scène d’investigation de la publication en SHS comme un ensemble de relations problématiques pour ensuite en reconstituer les articulations.

Je procéderai d’abord à cette qualification en m’intéressant d’abord au caractère problématique de la définition des « Sciences Humaines et Sociales » (SHS) utilisée pour délimiter une partie des démarches de recherche qui sont l’objet de cette enquête : si les SHS se présentent comme une catégorie instable sur le plan institutionnel et extrêmement complexe sur le plan historique et épistémologique, elles n’en demeurent pas moins un champ identifié du point de vue du secteur de l’édition et du livre, traduisant plus largement un certain type de relation à la sphère publique et au positionnement des chercheurs dans la société.

Il s’agira ensuite d’investir la notion de publication de trois acceptions et séries d’enjeux correspondantes, qui permettront de repérer et de guider les développements ultérieurs de cette thèse. La première d’entre elles entend la publication comme un acte : si le terme peut être entendu comme un acte d’apparence immédiat et instantané, ce dernier n’est rendu possible que par un ensemble complexe d’activités sociales et techniques désignées par le concept d’édition. Ces activités qui participent fortement de l’implication des dimensions matérielles dans la publication. Elles fabriquent des cadres et des valeurs qui orientent tout autant les manières d’écrire, que de lire et d’éditer, qu’il s’agit de décrire.

Dans une troisième partie, jʼesquisserai les questions attachées à la deuxième acception du terme de publication, à savoir la question de la publication entendue comme résultat de l’action de publier, et donc les enjeux attachés aux documents de recherche : conçus en fonction d’un ensemble de contraintes exogènes et endogènes à l’activité des chercheurs, ces documents sont soumis à une existence complexe dans un contexte où leur réception est adressée à la fois à des lecteurs en situation d’interprétation à des dispositifs automatiques en charge d’opérations de comptage et de manipulation computationnelle. Cette double destination du document de recherche induit des transformations et des troubles importants dans les modalités de véridiction des chercheurs en SHS, c’est-à-dire la manière dont ils entendent justifier de l’élaboration d’énoncés légitimes à partir de la production des documents des recherche. Incidemment, ce vacillement des modalités de véridiction impliquée par les documents de recherche induit un trouble dans les modalités de formation des collectifs de recherche eux-mêmes.

Enfin, je m’attacherai à décrire les enjeux de la publication de recherche quand elle est tournée vers la notion de public, c’est-à-dire les enjeux liés aux finalités de l’acte de publier et de la circulation des documents. Les modes de publication développés depuis les dernières décennies ont fortement redessiné les lectorats des chercheurs mais également les rythmes et les modalités d’échange autour des recherches conduites ainsi que la composition des collectifs de recherche. Ces derniers ne sont plus nécessairement limités à des communautés de pairs spécialistes d’un sous-domaine du savoir scientifique mais davantage attachés à des problèmes communs. Il s’agit de voir comment cette nouvelle condition encadre la manière dont sont envisagées les pratiques de recherche dans les SHS.

Les sciences humaines et sociales : un monde de pratiques hétérogène et fractal

Une catégorie institutionnelle instable

Cette recherche se situe dans le champ des Sciences Humaines et Sociales (SHS). Les SHS sont d’abord une catégorie administrative et politique, mobilisée pour l’organisation des institutions de recherche et d’enseignement et le pilotage de l’attribution des crédits de recherche. Le terme est alors utilisé par des universités (ainsi des écoles doctorales, laboratoires, etc.), des centres et organismes de recherche (par exemple le Centre National de la Recherche Scientifique), mais également des institutions de pilotage de la recherche et d’administration des carrières7 . Si l’on fait un inventaire rapide des définitions du terme telles qu’elles apparaissent dans les documents officiels de ces diverses institutions8 , on se retrouve moins face à des définitions établies à partir de traits communs ou exclusifs, qu’à une série de listes qui sont loin d’être juxtaposables. Les éléments de ces dernières varient autant dans les dénominations d’objets que dans les logiques sous-jacentes de découpage, qui reposent tantôt sur des types d’objets d’étude (par exemple « Espaces, territoires et sociétés » pour l’INSHS), tantôt sur des disciplines institutionnalisées (par exemple « littérature » pour la FES). De plus, dans un contexte européen et international et suivant les pays, se superposent aux difficultés déjà évoquées des différences dans les traditions nationales et les organisations institutionnelles qui concourent à la profusion de dénominatifs, auxquelles s’ajoutent des problèmes de traduction. Les SHS prennent ainsi la forme d’une catégorie institutionnelle polymorphe définie par une diversité d’instances normatives et selon une diversité de logiques d’énumérations.

| Source | Entité classante | Type entité | Disciplines | dénomination | note | date | citation |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.cnrs.fr/inshs/presentation/sections.htm | Institut National des Sciences Humaines et Sociales (INSHS) | institution scientifique | Mondes anciens et médiévaux Mondes modernes et contemporains Sciences du langage Sciences philosophiques et philologiques, sciences de l'art Sociologie et sciences du droit Economie et gestion Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines Espaces, territoires et sociétés Politique, pouvoir, organisation Cerveau, cognition, comportement Hommes et milieux : évolution, interactions | Sciences Humaines et Sociales | |||

| https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/ | Conseil National des Universités | institution scientifique | Sciences du langage : linguistique et phonétique générales Langues et littératures anciennes Langues et littératures françaises Littératures comparées Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes Langues et littératures germaniques et scandinaves Langues et littératures slaves Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues romanes Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïque, d’autres domaines linguistiques. Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale Philosophie Architecture (théories et pratiques), arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l’art. Sociologie, démographie Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l’art ; de la musique Géographie physique, humaine, économique et régionale Aménagement de l’espace urbain, urbanisme. | Lettres et sciences humaines | |||

| http://www.hceres.fr/content/download/25646/397254/file/Domaines%20et%20sous%20domaines%20HCERES.xlsx | HCERES | institution scientifique | Economie Finance, management Droit Science politique Anthropologie et ethnologie Sociologie, Démographie Sciences de l’information et de la communication Géographie Aménagement et urbanisme Architecture Linguistique Psychologie Sciences de l'éducation Sciences et techniques des activités physiques et sportives Langues / littératures anciennes et françaises, littérature comparée Littératures et langues étrangères, Civilisations, Cultures et langues régionales Arts Philosophie, sciences des religions, théologie Histoire Histoire de l'art Archéologie | ||||

| http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/sciences-humaines-et-sociales-un-portail-dedie/ | Agence Nationale de la Recherche | institution scientifique | science politique droit histoire sociologie socio-démographie géographie économie anthropologie | 2017 | |||

| https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc%20peer%20review%20evaluation%20panels.pdf | European Research Council | institution scientifique | Macroeconomics Development, economic growth Microeconomics, behavioural economics Marketing Political economy, institutional economics, law and economics Econometrics, statistical methods Financial markets, asset prices, international finance Banking, corporate finance, accounting Competitiveness, innovation, research and development Organization studies: theory & strategy, industrial organization Labour economics, income distribution and poverty Public economics International trade History of economic thought and quantitative economic history Social structure, inequalities, social mobility, interethnic relations Social policies, work and welfare Kinship, cultural dimensions of classification and cognition, identity, gender Myth, ritual, symbolic representations, religious studies Democratization, social movements Violence, conflict and conflict resolution Political systems and institutions, governance Legal studies, constitutions, comparative law, human rights Global and transnational governance, international studies Communication networks, media, information society Social studies of science and technology Environment, resources and sustainability Environmental change and society Environmental regulations and climate negotiations Social and industrial ecology Population dynamics, aging, health and society Households, family and fertility Migration Mobility, tourism, transportation and logistics Spatial development and architecture, land use, regional planning Urban studies, regional studies Social geography, infrastructure, Geo-information and spatial data analysis Evolution of mind and cognitive functions, animal communication Human life-span development Neuropsychology Cognitive and experimental psychology: perception, action, and higher cognitive processes Social and clinical psychology Linguistics: formal, cognitive, functional and computational linguistics Linguistics: typological, historical and comparative linguistics Psycholinguistics and neurolinguistics: acquisition and knowledge of language, language pathologies Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching and learning, lexicography, terminology Philosophy of mind, epistemology and logic Education: systems and institutions, teaching and learning Classics, ancient Greek and Latin literature and art History of literature Literary theory and comparative literature, literary styles Textual philology, palaeography and epigraphy Visual arts, performing arts, design Philosophy, history of philosophy Museums and exhibitions Music and musicology, history of music History of art and architecture Cultural studies, cultural diversity Cultural heritage, cultural memory Archaeology, archaeometry, landscape archaeology Prehistory and protohistory Ancient history Medieval history Early modern history Modern and contemporary history Colonial and post-colonial history, global and transnational history, entangled histories Social and economic history gender history History of ideas, intellectual history, history of sciences and techniques Cultural history, history of collective identities and memories Historiography, theory and methods of history | ||||

| http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/2481/ressource_fichier_fr_ressource_fichier_fr_rapport_shs.cnl.2012.bd.pdf | Fondation Européenne de la Science | institution scientifique | anthropologie archéologie ethnologie études anciennes études sur le genre histoire histoire de l’art histoire philosophie des sciences linguistique littérature musicologie études orientales et africaines philosophie psychologie et sciences cognitives sciences des religions et théologie démographie droit géographie gestion sciences économiques sciences politiques sociologie | Sciences humaines: anthropologie, archéologie, ethnologie, études anciennes, études sur le genre, histoire, histoire de l’art, histoire et philosophie des sciences, linguistique, littérature (française et étrangère), musicologie, études orientales et africaines, philosophie, psychologie et sciences cognitives, sciences des religions et théologie ; Sciences sociales: démographie, droit, géographie, gestion, sciences économiques, sciences politiques, sociologie. | |||

| http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/2481/ressource_fichier_fr_ressource_fichier_fr_rapport_shs.cnl.2012.bd.pdf | Syndicat National de l'Édition | institution éditoriale | philosophie sociologie philologie psychanalyse psychologie linguistique anthropologie ethnologie graphologie histoire géographie droit sciences politiques sciences économiques | Dans ses regroupements statistiques en vue de rendre compte de l’activité de ses membres, le SNE distingue au titre des SHS: les SHS générales (ouvrages de philosophie, sociologie, philologie, psychanalyse, psychologie, linguistique, anthropologie, ethnologie, graphologie, sans que cette liste soit exhaustive), l’histoire, en excluant un certains nombre de titres qui sont classés comme romans ou qui se réfèrent à l’actualité, la géographie, le droit, les sciences politiques, les sciences économiques. En revanche, les questions de religion sont répertoriées sous une autre nomenclature. | |||

| http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/2481/ressource_fichier_fr_ressource_fichier_fr_rapport_shs.cnl.2012.bd.pdf | Conseil National du Livre | institution éditoriale | arts et bibliophilie histoire sciences de l’homme et de la société littérature classique et antique littérature scientifique et technique philosophie | Les ouvrages de SHS pour lesquels les éditeurs sollicitent le bénéfice des aides du CNL peuvent être examinés par cinq commissions: arts et bibliophilie, histoire, sciences de l’homme et de la société, littérature classique et antique, littérature scientifique et technique et enfin, la commission philosophie. | |||

| https://halshs.archives-ouvertes.fr/browse/domain | HAL-SHS | institution éditoriale | Histoire Economies et finances Sociologie Géographie Droit Archéologie et Préhistoire Linguistique Littératures Gestion et management Science politique Education Anthropologie sociale et ethnologie Sciences de l'information et de la communication Art et histoire de l'art Architecture, aménagement de l'espace Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences Philosophie Musique, musicologie et arts de la scène Psychologie Religions Etudes classiques Etudes de l'environnement Héritage culturel et muséologie Anthropologie biologique Etudes sur le genre Méthodes et statistiques Démographie | Sciences Humaines et Sociales |

Un champ épistémologique divisé

La difficulté de définition des SHS en tant que catégorie administrative et organisationnelle découle en partie d’une hétérogénéité historique et épistémologique. Le projet de définition des SHS comme un champ unitaire est un thème persistant et pourtant toujours contesté depuis la naissance des « Sciences de l’Homme » au 19ème siècle (Inglebert, 2013). Dans le cadre d’un ouvrage traitant des origines et de l’évolution des « Sciences de l’Homme », l’historien Hervé Inglebert retrace le destin complexe du terme sur le plan des discussions épistémologiques à propos de l’unité de ce champ. Il y énumère un ensemble de problèmes pour sa définition : des positionnements différenciées vis-à-vis d’un éventuel projet de « faire science » sur le modèle des sciences de la nature ; un déplacement et une complexification de la différenciation entre nature et culture, qui aurait autrefois pu permettre une définition des SHS comme un négatif des « sciences naturelles », mais ne permet plus aujourd’hui d’établir une telle distinction du fait de l’intrication entre sciences et société ; enfin une distinction historique faite d’origines et de projets diversifiés (Inglebert, 2013). Par ailleurs, la distinction entre « sciences humaines », « sciences sociales », et l’ensemble que l’on appelle souvent « arts et lettres » complique encore une telle définition en englobant des perspectives intellectuelles aux modalités épistémologiques et méthodologiques radicalement différentes. Ainsi, s’il avait fallu se risquer à parler des SHS comme champ épistémologique, ce serait comme celui d’un espace de tension et de débat entre des traditions et des objectifs radicalement différents.

Conjointement au caractère hétérogène des disciplines qui composent les SHS, leur difficulté de définition en tant que groupe de disciplines stable résulte également d’une difficulté de définition des disciplines elles-mêmes. À ce titre, Andrew Abbott a bien décrit les logiques d’hybridation et de bifurcation par lesquelles peuvent être constituées des disciplines pourtant fortement institutionnalisées telles que la sociologie (Abbott, 2006). Son argument réside dans le fait que les nombreuses subdivisions, différenciations et oppositions que l’on peut décrire à l’intérieur d’une discipline ne sont pas des partitions claires et exclusives dans la mesure où l’on retrouve toujours l’empreinte des logiques adverses dans chacune des parties. Abbott présente par exemple le cas des méthodes « quantitatives » et « qualitatives » qui retrouvent en leur sein des subdivisions qui résonnent avec leur catégorie opposée; il présente également le cas de la relation entre histoire et sociologie, au sein desquelles les courants, d’une part, de l’« histoire comme science sociale » part et, d’autre part, de la « sociologie historique » interdisent l’établissement d’une « échelle d’ordre linéaire qui irait de la prescription pure à une causalité pure » (Abbott, 2006, p. 47). Abbot décrit ainsi, pour le cas de la sociologie qu’il présente comme généralisable aux autres disciplines, une structuration « fractale » des tendances disciplinaires dans laquelle se retrouvent, à divers niveaux d’agrégation, des subdivisions croisées dans les approches épistémologiques et méthodologiques. Ces croisements interdisent une hiérarchisation stricte dans la description de leur organisation. De surcroît, la dynamique historique d’évolution des disciplines et les débats, luttes et annexions entre tendances disciplinaires impliquent des déstabilisations conceptuelles permanentes dans lesquelles les notions portées par les « vaincus » de ces batailles disciplinaires se voient re-indexées aux paradigmes épistémologiques et méthodologiques nouvellement dominants à travers le temps. La structure disciplinaire des SHS apparaît alors davantage comme un territoire perpétuellement étendu et complexifié par une série d’appariements et d’hybridations que comme une arborescence bien ordonnée.

Ces difficultés rendent impossible le projet de stabilisation d’un « optimum disciplinaire » qui permettrait de décrire les SHS comme une organisation cohérente à même de constituer une forme de totalité dans le savoir sur les hommes et leurs sociétés (Fabiani, 2006). La définition des Sciences Humaines Sociales déborde et échappe donc à son saisissement sur le registre d’une identité épistémologique unitaire, et doit être davantage entendue comme un territoire hétérogène et mouvant. Elle retrouve néanmoins peut-être une forme d’unité en tant que champ confronté à la question de la publication, et d’abord dans sa relation aux pratiques éditoriales.

Un secteur éditorial en reconfiguration

Si l’on a décrit précédemment les difficultés à qualifier des SHS en tant que champ épistémologique et institutionnel, il n’en demeure pas moins un secteur dans lequel ces dernières ont été traditionnellement identifiables et regroupables dans une catégorie apparemment homogène : celui de l’édition en SHS, entendue comme un milieu économique et institutionnel. C’est de ce fait un secteur d’activité identifiable dans les acteurs de l’économie du livre et de l’édition, bien que marqué par une importante diversité. Il doit en effet être divisé en deux catégories d’organisations rattachées tantôt à des structures publiques et institutionnelles (au premier rang desquelles les presses universitaires) et tantôt à des entreprises privées à vocation lucrative. Par ailleurs, dans le cadre des genres éditoriaux les plus établis dans le système de la communication scientifique, on doit également faire remarquer une distinction forte entre les activités consacrées à la publication d’ouvrages (monographies, anthologies, essais) et celles consacrées à la publication de périodiques (revues scientifiques) qui impliquent des modes d’organisation et des acteurs souvent différents.

En ce qui concerne les livres et autres monographies, le secteur de l’édition en SHS semble représenter aujourd’hui une institution stable et en relativement bonne santé économique. En 2018, ce dernier représente selon le Syndicat National de l’Édition 19 millions d’exemplaires vendus dans l’hexagone, soit 4.6% des ventes totales d’ouvrages et un chiffre d’affaire qui paraît relativement stable voire en hausse depuis 20109 . Si ces chiffres doivent être pris avec précaution dans la mesure où ils ne rendent pas compte des dynamiques de concentration des maisons d’édition, et incluent des genres aussi variées qu’essais, monographies et manuels scolaires pour le supérieur, occultant la diversité des catalogues et la place laissée aux ouvrages de fond et autres « livres raisons » défendus par Sophie Barluet (Barluet, 2004), cette stabilité manifeste la persistance d’une particularité française dans laquelle les ouvrages de SHS continuent à intéresser un public qui dépasse celui des « communautés de pairs » universitaires.

Le secteur des périodiques, lui, a été plus fortement reconfiguré par le développement des technologies numériques, entraînant des transformations très importantes dans le champ de l’édition en SHS depuis au moins les vingt dernières années. Bien que ce dernier se caractérise par un morcellement important de l’offre en une grande quantité de revues, le secteur a été longtemps marqué par la présence monopolistique de quelques maisons d’édition spécialisées dans l’édition scientifique10 dont les pratiques abusives ont favorisé le développement des revues électroniques et l’émergence d’acteurs publics multiples dans le champ de l’IST et de l’accès ouvert aux résultats de recherche. Dans un contexte de diversification des formes et des modalités de médiation des périodiques de recherche, les « Sciences Humaines et Sociales» continuent néanmoins d’exister comme un champ aux besoins et aux modalités de publication spécifiques.

Ainsi, malgré les multiples transformations récentes auxquelles elles sont soumises, les SHS semblent exister de manière plutôt constante comme un secteur éditorial et une communauté de pratiques de communication qui justifient de la constitution d’infrastructures et d’organismes de médiation spécifiques. Elles ont néanmoins, dans les dernières décennies, été soumises à des changements importants dont il faut interroger les effets sur les pratiques de recherche. Il s’agit maintenant de voir comment les modalités de l’acte de publication impliqué par de tels acteurs se voient transformées par les conditions d’écriture et d’édition en SHS.

La publication comme acte constitué par le processus éditorial

La notion de « publication » en SHS peut d’abord être entendue comme l’acte de rendre public un écrit de recherche par la production d’une série d’exemplaires identiques et leur dissémination auprès d’un groupe ouvert de lecteurs. Ainsi entendue, la notion implique donc des opérations de reproduction et de diffusion auprès d’un public. Pour rendre de telles opérations possibles, il est déjà nécessaire d’observer des articulations multiples entre les dimensions techniques, économiques, sociales et culturelles à même de concrétiser l’acte de publication. Ces articulations participent d’un mouvement de stabilisation des relations entre pratiques de publication et pratiques de recherche, dans la mesure où elles construisent des représentations culturelles et des modèles qui orientent le rôle de la matérialité dans les pratiques savantes.

Ainsi, l’histoire du livre nous a montré que le développement socio-technique et économique des moyens de publication a pu instaurer un ensemble de valeurs sur lesquelles ont reposé les modalités d’élaboration de la connaissance et d’organisation des collectifs savants. En ce sens, l’historienne Elisabeth Eisenstein a soutenu que l’invention et le développement des technologies de l’imprimerie et leur capacité à reproduire à moindre frais des documents identiques avaient non seulement ouvert la possibilité d’une plus grande diffusion des savoirs du fait de la baisse des coûts de production, mais avaient également été l’un des vecteurs d’une nouvelle culture humaniste et scientifique reposant sur l’exactitude des énoncés et la discussion à partir de sources stables (Eisenstein, 1983/1991). La persistance matérielle de l’artefact imprimé et l’exactitude des reproductions ont alors permis d’instituer la stabilité des textes comme l’un des modèles permettant d’orienter les pratiques des communautés de savoir articulées par la publication, notamment via la pratique de la citation ou du commentaire de textes perçus comme identiques malgré la diversité d’exemplaires impliquée par leur circulation.

Par ailleurs, la capacité de reproduction industrielle des exemplaires – et les questions juridico-économiques relatives au droit d’auteur impliquées par une telle capacité – a contribué progressivement à instituer le modèle de l’auteur afin d’identifier la publication à la mise en place d’une relation entre un ou plusieurs individus émetteurs et un public de lecteurs récepteurs (Chartier, 2013). Dans le champ des pratiques savantes, cette dernière participe alors de la mise en place de la signature scientifique comme un acteur structurant des « espaces d’inscription » à même de distribuer des positions sociales entre les chercheurs (Pontille, 2002). Elle s’accompagne également dans le champ des SHS d’une charge symbolique attachée au nom de l’auteur, reconnu par une publication abondante et diversifiée.

Et pourtant, malgré la prégnance de la figure de l’auteur, l’histoire du livre a également mis au jour la multitude de médiateurs impliqués dans l’acte de reproduction et de diffusion impliqué par la publication, et ce, en tant qu’acte impliqué par une reproduction mécanique. Qu’il s’agisse des acteurs économiques à même de construire ce que l’historien Robert Darnton a nommé le « circuit du livre » (Darnton, 1973) ou des diverses modalités d’interventions dans la production des textes par des figures telles que celles du censeur, de l’imprimeur ou de l’éditeur (Chartier, 2015), la multiplicité des pratiques et des acteurs concourant à la mise en place d’un acte de publication brouille l’image nette d’une publication représentée comme une relation simple entre un auteur et des lecteurs. La publication comme acte impliquant un auteur et son public se voit alors questionnée dans son apparente évidence au profit d’une attention aux processus éditoriaux qui lui sont sous-jacents.

La publication au prisme de l’édition

L’action de porter un document vers un public nécessite d’être explorée au prisme de la diversité et la complexité des processus éditoriaux. Historiquement, la notion d’édition se rapproche de celle de publication dans le sens où elle a pu signifier « publier et faire circuler (un texte édité) » (« Publication », 2012, p. 3244). Elle a pourtant été progressivement associée à une catégorie spécifique de pratiques professionnelles qui consistent à « choisir [des textes], les rassembler, les corriger, les préparer puis les diffuser et en faire la publicité » (Dacos & Mounier, 2010, p. 5). Cette figure, qui se voit dans le cas de l’édition scientifique souvent dédoublée entre une série de tâches industrielles et productives et une mission d’accompagnement dans la production des textes11 , assure alors une fonction de médiation qui vise à transformer un manuscrit initialement fourni par un auteur en une publication propre à être correctement reçue par le public auquel elle est destinée. La mise à jour de l’édition dans l’acte de publication la dote ainsi d’une épaisseur qui est à la fois temporelle, économique, et sémiotique. Vis-à-vis de la figure de l’auteur, l’éditeur apparaît également comme une figure complémentaire et quasiment indissociable, puisque par le travail de sélection et de diffusion effectué, c’est l’éditeur qui institue l’auteur en tant qu’auteur en lui donnant légitimité et audience. On peut ainsi considérer l’éditeur comme un troisième modèle historiquement structurant pour la publication de recherche.

L’édition est identifiable à la figure socioprofessionnelle de l’éditeur, mais également plus largement à l’ensemble des médiations qu’elle est vouée à remplir vis-à-vis de la publication. Ainsi, l’édition peut également être décrite comme le « processus de médiation qui permet à un contenu d’exister et d’être accessible », ainsi que le proposent Marcello Vitali-Rosati et Benoît Epron (Epron & Vitali-Rosati, 2018, p. 5). Elle se définit alors comme un ensemble d’opérations ou de fonctions vis-à-vis de « l’acheminement d’un texte vers un public » qui peuvent être dé-corrélées des acteurs et des séquences stabilisées à différentes époques. Pour Marcello Vitali-Rosati et Benoît Épron, lesdites fonctions éditoriales consistent à choisir et produire un ensemble d’artefacts ; à doter cet ensemble d’une forme de légitimation symbolique garantie par le prestige de l’instance de médiation ou la rigueur du processus de sélection ; enfin à diffuser ces artefacts auprès d’un public de lecteurs attendus pour lequel auront été préparés les contenus et les formes qui lui seront proposés (Epron & Vitali-Rosati, 2018, pp. 6‑9). Une telle définition et terme de fonctions est intéressante dans la mesure où elle permet de saisir les transformations survenues depuis des contextes de publication provenant de passés aux configurations institutionnelles différentes jusqu’au contexte présent, mais également parce qu’elle permet de mobiliser la notion d’édition comme le nom de la diversité des opérations de médiation qui sont sous-jacentes à l’acte de publication.

L’édition, comprise comme processus de médiation du travail de « l’auteur » vers le « public », affecte ainsi l’ensemble des pratiques qui sont associées à la publication en amont comme en aval de l’activité des instances qui lui sont dédiées. En ce sens, la théorie de l’édition définie par l’éditeur et chercheur en littérature Michael Bhakshar (Bhaskar, 2013) fournit un cadre de réflexion intéressant pour interroger les articulations qui s’opèrent entre formation sociale, orientation des pratiques, et systèmes de valeurs et de représentation impliqués. La proposition de Bhaskar vise à formuler une théorie des médiations opérées par le processus éditorial qui serait robuste et valide à la fois pour l’appréhension de l’édition à l’ère contemporaine et pour des époques passées. Au centre de sa théorie se place la notion de contenu, entendue comme une « forme de connaissance incarnée » et co-dépendante de la constitution de moyens de reproduction mécaniques à même de distinguer lesdits contenus des « conteneurs », via leur persistance à travers des instanciations multiples (Bhaskar, 2013, pp. 80‑81). Pour Bhaskar, la production du contenu est avant tout rendue possible par l’existence de modèles qui sont un ensemble « d’extrapolations abstraites, que nous utilisons pour guider nos actions »12 (Bhaskar, 2013, p. 87), et sont constitués par l’ensemble des valeurs sociales, politiques et culturelles qui gouvernent les conditions de possibilité d’un contenu éditable à une période et dans un contexte donné.

Dans ce contexte, Bhaskar définit le processus éditorial comme la résultante de deux dynamiques opposées : d’une part, une dynamique de filtrage – comprise comme l’ensemble des facteurs qui limitent et sélectionnent les « contenus » propres à faire l’objet d’un processus éditorial, et d’autre part d’amplification – constituée par les activités de multiplication et de diffusion d’exemplaires permises par la reproduction. Ces deux dynamiques concourent à la constitution du contenu, cependant ce dernier n’est jamais appréhendé de manière immédiate mais plutôt via l’expérience de ce Bhaskar nomme des cadres :

Les cadres servent autant à présenter le contenu quʼà le contenir. Les cadres, dans mon langage, sont les mécanismes de distribution, les canaux et les médias. Ce sont des contextes, des modes de compréhension autant que des technologies de duplication. Les cadres ne sont pas seulement des systèmes de diffusion ou des paquets pour le contenu, mais le mode expérientiel du contenu. […] Typiquement, le livre était le cadre des contenus écrits de longueur importante. Cʼest-à-dire une combinaison de papier, de technologies dʼimpression, dʼencre, de texte, dʼillustrations, de valeurs économiques et de statut social qui, ensemble, fournissent un cadre pour lʼécriture longue.13 (Bhaskar, 2013, p. 84)

En s’inspirant partiellement de la sociologie d’Erving Goffman et de sa conceptualisation des cadres expérientiels comme principes dʼorganisation qui structurent la définition dʼune situation sociale pour un individu (Goffman, 1991), Bhaskar propose via la notion de cadre d’intégrer dans le concept d’édition l’ensemble des éléments qui précèdent et orientent les pratiques attachées à l’expérience d’élaboration matérielle et de rencontre sensible des résultats de la publication. Il ne fait ainsi pas la distinction entre les mécanismes matériels qui participent de la production et de la médiation du « contenu » et les facteurs subjectifs et individuels qui conditionnent sa rencontre par des individus – que ces derniers relèvent du « public », de « l’auteur » ou de « l’éditeur » :

En résumé, les cadres sont les mécanismes de distribution et de présentation du contenu ainsi que les modes qui leur sont associés et subjectivement expérimentés. La notion de « cadre » est un raccourci pratique pour regrouper ces concepts interdépendants, les aspects matériels et immatériels de la présentation du contenu.14 (Bhaskar, 2013, pp. 86‑89)

La notion de cadre éditorial permet ici d’intégrer dans une théorie du processus éditorial un ensemble d’acteurs plus vaste que ceux traditionnellement attachés aux seuls métiers de l’édition, en y intégrant l’ensemble des protocoles, des artefacts et des collectifs qui participent de la manifestation incarnée et effective des « contenus ». On retrouve ainsi dans la notion de cadre ce que les chercheur en sciences de l’information et de la communication Yves Jeanneret Emmanuel Souchier ont désigné par la notion d’« énonciation éditoriale », à savoir « lʼensemble de ce qui contribue à la production matérielle des formes qui donnent au texte sa consistance, son ‹ image de texte › » (Jeanneret & Souchier, 2005). Le cadrage opéré par de telles médiations relève alors tout autant d’opérations de façonnage à même de produire les formes matérielles par lesquelles seront rencontrés physiquement les « contenus », que d’opérations de programmation relevant de formalismes logiques qui informent tout autant les dynamiques de distribution que d’affichage et de concrétisation de ces derniers.

L’édition se présente donc comme un processus à même de remplir une série de fonctions qui sont opérées et instanciées à travers l’élaboration de « cadres » qui font advenir le travail de l’auteur auprès d’un public. On l’a vu, ces fonctions et leur mise en œuvre matérielle sont indissociables de l’instanciation d’une série de modèles qui orientent et organisent les différentes pratiques à l’œuvre dans ce processus. Il s’agit maintenant d’étudier comment l’évolution récente des processus éditoriaux associés à la publication de recherche en SHS font évoluer les modèles et les cadres qui y sont à l’œuvre.

Les vacillements du processus éditorial des publications de recherche

Durant les dernières décennies, le modèle de l’éditeur – compris comme extrapolation abstraite participant de l’organisation du processus éditorial – a été soumis à de nombreuses transformations impliquées par une redistribution des fonctions traditionnellement concentrées dans un acteur unique et aujourd’hui réparties sur des acteurs nouveaux. Ces transformations en retour, affectent également les modèles de l’auteur et du public.

Dans le contexte économique spécifique des revues de recherche décrit ci-avant et des nouvelles modalités de diffusion et d’accès offertes par les technologies numériques et le web, ce sont d’abord une partie des acteurs de la fonction de diffusion de l’édition qui se sont vus remettre en question. Dans le contexte de monopole économique de grands éditeurs décrit précédemment dans ce chapitre, le mouvement de l’accès ouvert aux publications de recherche, porté par des bibliothécaires et des chercheurs universitaires, a permis développer des circuits éditoriaux à même de rendre davantage accessibles les productions effectuées dans le cadre d’activités de recherche. En effet, ce mouvement permet techniquement et juridiquement aux chercheurs d’assurer une meilleure diffusion de leurs travaux sans passer par une entreprise éditoriale. Il a notamment abouti en 2017, dans le cadre de la Loi République Numérique, à l’autorisation pour les chercheurs de mettre en accès libre tout document dont ils seraient les auteurs après une période d’embargo de 12 mois, quel que soit le contexte juridique initial de publication (État français, 2016). Ces dispositions légales récentes viennent couronner un long processus de militantisme scientifique débuté dans les années 1990 de la part des chercheurs, bibliothécaires et autres acteurs du système de la communication scientifique. Il a également abouti à la mise en place de nouveaux modèles économiques pour une publication des ouvrages et des revues scientifiques dite « en libre accès ». Parmi ceux-ci, on distingue généralement d’une part le modèle « auteur-payeur » (voie dite dorée) qui déplace la charge des coûts vers les auteurs et leurs institutions au lieu des lecteurs et bibliothèques qui autrefois s’acquittaient de leur dû auprès de l’éditeur scientifique, et d’autre part le modèle de l’auto-publication qui permet aux chercheurs de directement déposer leur travail sur des archives publiques en ligne.

Du fait du développement de la publication en accès ouvert et notamment de son modèle dit « vert », les fonctions de sélection de l’édition se voient aujourd’hui également redistribuées auprès d’une variété plus importante d’acteurs et d’institutions. Le mouvement de la publication en libre accès dite « verte » a entraîné la création d’une série d’infrastructures d’archivage permettant aux chercheurs de mettre directement en ligne leurs productions. Ces pratiques d’auto-publication, répandues très tôt après l’invention du web dans des disciplines telles que la physique avec la fameuse archive ArXiV (1991), ont été progressivement également adoptées dans le champ des SHS grâce à des initiatives publiques ayant conduit à la mise en place de cyberinfrastructures telles que la plateforme HAL-SHS15 en France. Bien que de telles plateformes permettent une mise en ligne et en archive « immédiate » d’un document de recherche, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes pour mener à bien l’acte de publication et demandent d’autres activités aux chercheurs pour faire effectivement rencontrer les productions avec des publics, déportant la fonction de promotion et de légitimation symbolique de l’édition en amont (publication préalable dans une revue ou ouvrage) et en aval (discussion et mobilisation de la publication) de la « publication » proprement dite.

D’autre part, le modèle de l’auteur scientifique est aujourd’hui troublé par la facilité de publication (apparente) impliquée par le développement du web et des dispositifs de gestion de contenu en ligne. Le réinvestissement de formats d’écriture inventés dans et pour le web, au premier rang desquels le blog – dont, en France la plateforme publique de carnets de recherche Hypothèses16 est un exemple de succès manifeste – a permis aux chercheurs de partager leurs recherches selon de nouvelles temporalités et modes de mise en public de leur travail (Mayeur, 2018) n’impliquant pas nécessairement la médiation d’une instance de sélection externe. D’autre part, via les fonctionnalités de commentaire et de réponse impliquées par ces nouveaux dispositifs d’écriture distribués, la frontière séparant auteurs et lecteurs s’est vue également troublée en permettant de situer les textes et leurs réponses sur les mêmes lieux de publication, comme en témoignent l’usage de technologies telles que CommentPress qui permet à un collectif ouvert d’apporter recommandations et critiques aux différents paragraphes d’un manuscrit ou d’un texte publié (Fitzpatrick, 2007).

Enfin, si de nouvelles modalités de sélection et de diffusion ébranlent aujourd’hui les modèles de l’éditeur, de l’auteur comme celui du public, la stabilité textuelle traditionnellement rattachée aux documents de la publication scientifique et supportée par le cadre de l’objet-livre, semble rester une valeur et une préoccupation constante dans les pratiques de publication des chercheurs. Le caractère éphémère et réinscriptible des médias numériques n’a pas été vraiment investi dans le cadre des processus éditoriaux associés à la publication de recherche comme une source de transformation possible dans les manières d’écrire et de se rapporter au public17 . Il a été plutôt « compensé » par l’invention de solutions d’identification18 et d’archivage à long terme permettant de maintenir la stabilité des textes publiés. Cela étant dit, l’augmentation continue du rythme de publication des chercheurs et la multiplication de formats de publication courts, suscite également une « déflation » dans la valeur symbolique de l’acte de publication pour le chercheur, au profit d’une activité plus fréquente et plus fragmentée. Cette évolution dans les rythmes et les modalités de publication tend peut-être également à remettre en jeu la production de textes stables et définitifs comme l’un des modèles organisateurs à l’œuvre dans la conduite de la publication en SHS.

J’ai ici esquissé les vacillements à l’œuvre dans le processus éditorial, compris comme l’ensemble des médiations conditionnant l’acte de publication. À travers la mutation des cadres et des modèles impliqués par de nouvelles conditions sociales et techniques, les fonctions de l’édition sont aujourd’hui redistribuées et soumises à une forme d’instabilité du fait de la dispersion des acteurs. Il s’agit maintenant d’explorer comment les modèles décrits dans cette partie dialoguent avec les documents produits dans le cadre de la publication de recherche.

La publication comme production de documents, entre mobilisations computationnelles et interprétatives

L’acte de publication produit des documents. On parle alors d’une publication pour désigner l’artefact porté à la connaissance d’un public. Cette perspective invite à porter davantage notre attention sur la relation qui s’établit entre la publication et les pratiques intellectuelles et sociales qu’elle implique de la part des chercheurs. Comme l’a montré M.A. Chabin, la notion de document – du latin docere qui signifie enseignement – peut prendre le double sens de trace d’une activité d’une part, et de source de connaissance susceptible de produire un enseignement d’autre part (Chabin, 2004). En ce sens, le document-publication19 est marqué dans le contexte contemporain par deux séries de paradoxes. Premièrement, si on le considère comme source de connaissance, ce document-publication peut être mobilisé, d’une part, pour l’affichage d’un « contenu » sur une diversité de supports, et, d’autre part, en vue d’une pratique interprétative impliquant une rencontre située et incarnée avec un lecteur ou un écrivain. Deuxièmement, si l’on entend le document comme trace de l’activité, il peut alors être à la fois mobilisé pour la production d’indicateurs à même de représenter l’activité du chercheur, et comme la trace d’activités de recherche transformées et prêtées à l’attention du lecteur par le truchement du document. Les transformations du document-publication contemporain apparaissent ainsi sous trois modalités différentes : d’abord, comme un objet de manipulation graphique et d’affichage dans une multiplicité d’environnements et pour une multiplicité de supports ; ensuite, comme un objet de calcul mobilisé dans la gestion des carrières et des positions sociales dans le monde de la recherche universitaire ; enfin, comme le lieu de nouvelles relations entre pratiques de recherche, pratiques d’écriture et pratiques d’interprétation.

Une trace manipulable par une multitude de systèmes d’affichage

La genèse du document de recherche à travers le processus éditorial a toujours été l’objet d’une suite de transformations à travers lesquelles le « manuscrit » d’un auteur se voit progressivement transformé en une publication via l’intervention d’une série d’acteurs et d’activités. En effet, ce dernier se voit mobilisé par des acteurs et selon des modalités pratiques radicalement différentes pour exister à travers une série d’espaces qui conditionnent sa visibilité et sa capacité à être mobilisé dans la conversation scientifique. Ainsi, un document de recherche contemporain aura souvent de multiples existences simultanées : il se présentera comme instance imprimée dans une diversité de formats, comme page web affichée sur le site d’une revue électronique, comme fichier.PDF ou.epub affiché sur un dispositif de lecture, mais également comme entrée d’index, documentée par une série de moteurs de recherche ou de portails ou comme « post » sur un réseau social généraliste ou scientifique. La diversité des instances de médiation du processus éditorial et la possibilité offerte par les technologies numériques de remobiliser à moindre coût des traces dans le cadre de différents systèmes techniques et sémiotiques, induit nécessairement une complexification de la notion de document de recherche.

Une diversification des formes du document de recherche sous le coup de la numérisation

Le secteur de l’édition scientifique s’est ainsi vu affecté par un double mouvement de transformation au contact des technologies numériques : d’une part, la « numérisation » de textes existants20 et leur publication dans des formats isomorphiques – c’est-à-dire tentant de reproduire pour partie l’aspect et le fonctionnement typographique des documents originaux, notamment sous la forme de pages scannées – et d’autre part la construction de système d’écriture et d’édition « nativement numériques », construits par et pour les pratiques d’écran et la circulation des textes sur les réseaux.

Dans les systèmes de publication scientifiques nativement numériques, l’apparence et les fonctionnalités associées à l’édition de recherche sont pour la plupart des cas prises en charge par un gabarit ou template normalisé voué à l’affichage d’un contenu à dimension essentiellement discursive et langagière. Par exemple, la plateforme de fabrication de revues scientifiques Lodel (Centre pour l’Édition Électronique Ouverte, 2002) offre une interface unique pour l’ensemble des revues qu’elle supporte, avec des variations mineures en termes de couleurs, de typographie ou de fonctionnalités de lecture21 . Dans ces contextes, l’existence du document en tant que forme appréhendée par le lecteur est fortement conditionnée par le fonctionnement technique du web qui implique qu’une grande part des modalités d’affichage et de disposition graphique des « contenus » constituant un document soient prises en charge par les appareils de lecture (en lʼoccurrence le navigateur) plutôt que par des instructions ou des propriétés inscrites dans le document en tant que tel.

Enfin, sur le registre des formes d’existence imprimées du document de recherche contemporain, si les modes d’existence propre au livre et au secteur traditionnel de l’édition continuent à avoir cours, le principe de l’impression à la demande a ouvert de nouvelles possibilités éditoriales pour l’impression à la volée d’ouvrages peu diffusés, mais aussi pour la réimpression d’ouvrages épuisés22 . Ces dernières construisent un mode d’existence complexe pour le document de recherche, dans lequel « l’impression » est réduite à une modalité d’affichage d’un contenu sur un support, fût-il une page de papier.

Le document de recherche contemporain s’installe donc dans un environnement caractérisé par une diversité très importante de modalités, de formes et de lieux de manifestation. La « trace » constituée par le processus éditorial ayant donné lieu à la publication y prend des formes variées, a tendance à être ramenée à l’expression d’un « contenu » à même d’être « transporté » et ré-affiché à travers les espaces et les dispositifs de lecture. À la circulation graphique des documents s’ajoute une circulation conditionnée par l’indexation et dédiée à l’accès des productions de recherche, qui les font exister sous d’autres formes encore en tant que résultats de moteurs de recherche ou entrées d’annuaires. Il s’agit alors de qualifier le régime d’existence selon lequel est cadrée la manifestation du document-publication dans ce contexte.

Le régime de l’éditorialisation et le document comme manifestation incidente

Le document-publication, en tant que trace manipulée dans un ensemble d’environnements techniques et culturels, présente une existence complexe fortement conditionnée par l’infrastructure qu’est le web. Son mode d’existence est également lié aux modalités d’organisation institutionnelle et économique de l’offre en Information Scientifique et Technique contemporaine. Dans ce contexte, le document de recherche se voit nécessairement considéré comme une entité multi-située et polymorphique. On peut alors s’aider des travaux de Evelyne Broudoux et al. (Broudoux et al., 2005) sur les documents numériques pour qualifier ce mode d’existence comme une forme de disjonction plus ou moins marquée entre l’inscription physique à l’origine du document – entendu comme trace d’un processus éditorial – d’une part, et la « manifestation observable » de ce dernier, d’autre part, à savoir sa disponibilité pour l’expérience sensible des lecteurs et des écrivains. Selon cette approche, la notion de document se devrait d’être mise en série à travers une nouvelle typologie : l’« observabilité canonique» désigne le mode d’existence des documents pour lesquels l’inscription physique conditionne intégralement la présentation et l’aspect documentaire – on parle ici par exemple des artefacts imprimés. À l’inverse, une deuxième catégorie – dont les publications en ligne relèvent pour une grande part – désigne les documents qui ne comprennent aucune indication quant à la forme de leur observabilité potentielle et se réduisent à décrire un « contenu » ou un « sens » – les usages dominants du format XML représentant au mieux cette catégorie. On note enfin une dernière catégorie que les auteurs définissent comme une « séparation partielle des observables potentiels », dans le cadre de laquelle les inscriptions indiquent une série d’instructions relatives à l’aspect sensible du document sans pour autant être exhaustives ou définitives : les auteurs font ici principalement référence au fonctionnement des sites web et notamment de la technologie des « feuilles de styles en cascade » ou CSS23 . Cette dernière consiste à indiquer un ensemble d’instructions de mise en forme qui peuvent être prises en compte ou ignorées par les appareils de lecture que constituent les logiciels de navigation. Dans ce contexte de disjonction entre inscription et observabilité24 , le document – entendu comme source d’interprétation et lieu des pratiques de lecture et d’écriture – serait réduit à une manifestation incidente et seconde, résultant d’un mode de production premier dont il ne serait qu’une conséquence contingente.

Afin d’analyser le processus de circulation qui caractérise l’existence des documents de recherche dans un contexte de disjonction entre la « réalisation » et la manifestation des traces documentaires à l’origine de la publication, des recherches interdisciplinaires en Sciences de l’Information et de la Communication, en ingénierie documentaire et en philosophie du numérique, ont progressivement stabilisé le concept d’éditorialisation. Ce dernier est d’abord utilisé pour désigner des opérations spécifiques dans le champ de l’existence numérique des documents, et est formalisé officiellement à lʼissue de lʼaction spécifique du CNRS « Document et Organisation » (Peyrelong & Guyot, 2005) pour définir « comment un document [numérique] naît (est produit), comment il circule, en relation avec lʼaction des individus, et lʼorganisation elle-même ». L’éditorialisation désigne alors un le processus d’écriture seconde par lequel des inscriptions préexistantes se voient recombinées en vue d’en produire de nouvelles. Les documents deviennent dans cette situation « des matières qui peuvent être mises à disposition (actualisées) par un dispositif, par un autre ou même par un écosystème de dispositifs » (Lipsyc & Ihadjadene, 2013).

Le concept se voit ensuite repris dans le contexte de l’ingénierie documentaire pour comprendre « le processus consistant à enrôler des ressources pour les intégrer dans une nouvelle publication » (Bachimont, 2007b, p. 21). Il est alors ancré dans un cadre théorique opérationnel qui vise à permettre de penser, du point de vue de la conception ingénierique, les systèmes permettant de tirer un parti optimal des technologies numériques. L’éditorialisation y est comprise comme un usage spécifique de l’indexation de contenus – traditionnellement utilisée pour instrumenter des pratiques de recherche d’information en vue de la production automatique de nouvelles publications – par exemple par l’assemblage d’extraits textuels ou audiovisuels sous la forme d’un nouveau document de synthèse ou d’analyse. L’éditorialisation est ainsi, dans ce contexte, un concept opérationnel visant à dessiner les possibilités de nouveaux usages permis par les technologies numériques.

L’éditorialisation a été ensuite retravaillée par plusieurs chercheurs pour décrire la manière dont s’organisent les espaces numériques par le truchement de la circulation des inscriptions et des textes qui les parcourent, et c’est cette acception qui sera utilisée pour la suite de cette enquête. Le terme d’éditorialisation prend un sens fort et étendu dans les textes du philosophe Marcello Vitali-Rosati, qui tente d’élaborer à partir de ce concept – initialement circonscrit à la théorie du document, puis à celle de sa conception – une nouvelle théorie de l’autorité visant à caractériser le régime de structuration de l’espace numérique (Vitali-Rosati, 2016). Ce régime est alors décrit en fonction d’une série de caractéristiques qui sont opposées à des régimes d’autorité antérieurs : c’est un processus sans début ni fin, là où l’édition d’un livre pouvait être datée autour de la période d’impression. C’est un processus performatif, dans la mesure où cʼest lʼactivité même dʼéditorialisation qui produit l’autorité – là où elle serait dans d’autres régimes préexistante à la circulation des documents, notamment via le modèle de l’auteur. C’est enfin un processus collectif, qui implique une série d’acteurs multiples pour la recombinaison et la remobilisation des documents à travers les espaces de publication. Ainsi, dans le cadre de la définition élargie de l’édition formulée précédemment avec Bhaskar, la notion d’éditorialisation se présente comme l’un des cadres du processus éditorial dans la mesure où elle désigne les mécanismes de distribution et de diffusion propres aux espaces numériques25 , mais aussi les modalités de relation sensible qui se construisent à travers le régime distribué de la production documentaire sur le web26 .

Dans la mesure où ses dimensions collectives et performatives impliquent la reproduction et la re-mobilisation permanente des traces par une diversité d’acteurs, le cadre conceptuel de l’éditorialisation conduit nécessairement à remettre en question la notion même de document, si elle est entendue comme désignant des objets ou des entités délimitables et identifiées. Cela dit, le régime de l’éditorialisation ne tient pas comme seuls enjeux la mise en visibilité et la circulation des publications dans les communautés de recherche, mais participe également d’un système institutionnel dans lequel les carrières et les trajectoires professionnelles sont fortement liées aux modalités et aux rythmes de la publication des recherches. Cette dimension demande de maintenir l’idée du document-publication comme une entité identifiable à un contenu mais également imputable à un ou plusieurs auteurs. Afin d’explorer les différents facteurs de stabilisation et de déstabilisation du mode d’existence du document de recherche, il convient maintenant d’interroger les facteurs qui conditionnent son élaboration de ce point de vue socio-professionnel.

Une trace calculable au service de dynamiques socio-professionnelles

La publication, comme acte producteur de documents, produit également des objets aptes à être soumis à des opérations de comptage et de quantification sensées refléter l’intensité et la qualité de l’activité de leurs auteurs. Elle s’inscrit alors dans un contexte de gouvernance publique des institutions de recherche qui associe à un gouvernement par catégories (attribuant aux départements et aux unités des budgets prédéfinis) un « gouvernement par les instruments » . Cedernier consisteà distribuerlesfondsdisponiblesenfonctiondecritères«d’excellence » etde«productivité » censésassurerunemeilleuregestiondesdépensespubliques.Lapratiquedelascientométrie –sciencedelamesuredel’activitéscientifique –yestalorsinstrumentaliséepourfabriquerdesindicateursquantitatifspermettantd’administreretdedistribuerlespostesetlescréditsàl’intérieurdesinstitutionsderecherche.Lestravauxdesociologiedutravailscientifiqueontrévélé unusageaccrudelapublicationcommemodalitédemesureetdefabricationd’indicateursconcourantàl’administrationdescarrièresetàl’attributiondesfonds (Pontille & Torny, 2013). Dans le contexte d’une recherche structurée de plus en plus par des financements sur projets (Hubert & Louvel, 2012), et d’une distribution inégale du risque d’investissement entre activités de recherche et activités d’enseignement qui viennent « absorber le risque d’échec » par une production de valeur stable et prévisible (Menger, 2016), le document-publication et son « impact » deviennent le moyen d’une évaluation permettant de décider à quels projets devraient être attribués les crédits de recherche disponibles.

La mesure de la « valeur » d’une publication peut être constituée de plusieurs manières : en se fondant sur la quantité des publications produites par un chercheur, les institutions éditoriales qui les ont sélectionnées et sur leur nature – certaines disciplines, notamment dans les sciences humaines, favorisent par exemple la publication d’ouvrages et de monographies, là où d’autres seront davantage attentives à la production d’articles ; en mesurant la légitimité et « l’impact » de ces dernières à travers leur centralité dans un réseau de citations27 ; ou encore en les soumettant à un comité de pairs à même d’en proposer une note quantitative. Les chercheurs ne sont bien sûr pas indifférents à l’évolution de ces pratiques, comme en témoignent par exemple des stratégies de publication d’articles à fort potentiel de citabilité tels qu’articles de définition de termes ou d’état de l’art (Charle, 2009), ou encore la transformation progressive des pratiques de publication en faveur de la publication d’articles, plus facilement quantifiables et adaptés au rythme soutenu demandé par la logique des financements de recherche sur projet28 . La transformation de l’activité de chercheur depuis une vocation vers une profession (Gingras, 1991) implique ainsi une économie dans laquelle le document-publication devient un objet discrétisable à même d’être mobilisé dans des logiques inspirées d’un calcul de risque d’investissement. Son mode d’existence est alors conditionné par sa disponibilité et sa performance vis-à-vis de telles logiques et procédures de calcul.

De nouveaux acteurs dans le calcul des documents-publications

L’utilisation des techniques de scientométrie à des fins organisationnelles a été soumise à une forte critique depuis sa généralisation dans la deuxième moitié des années 2000, suscitant par exemple dans le contexte français une transformation progressive des méthodes d’évaluation de la recherche laissant davantage de place à l’évaluation qualitative et au droit de réponse des collectifs de recherche évalués (« Hcéres : Du bon usage des critères d’évaluation de la recherche », 2018). L’offre des indicateurs scientométriques ne cesse cependant pas de se diversifier, notamment dans le sens d’une intégration des pratiques de communication et de réception plus variés mis en œuvre par les chercheurs. Il s’agit alors notamment de pister et d’intégrer les diverses formes de mobilisations des publications dans l’espace du web (réseaux sociaux généralistes et spécialisés, encyclopédies en ligne, plateformes de curation de références bibliographiques, etc.), comme le fait par exemple le service altmetric (Adie, 2011), qui invite ainsi la sphère médiatique dans les modalités d’organisation des communautés scientifiques (Boukacem-Zeghmouri, Cordonnier, Spano, Lafouge, & Desfriches-Doria, 2017). Ces méthodes de mesure nouvelles et davantage diversifiées, si elles tentent d’élargir le périmètre d’activités publiques aptes à refléter la fortune critique du travail d’un chercheur et d’améliorer les modalités de calcul de ce dernier, ne remettent pas en cause les finalités d’une démarche qui entend la publication de recherche en terme de productivité et d’impact vis-à-vis du système de la communication scientifique et de la société.

On assiste par ailleurs à l’émergence de nouveaux acteurs participant de la médiation des carrières au prisme des documents-publications. Comme on l’a vu précédemment, les déstabilisations de la fonction éditoriale impliquent pour les chercheurs la quête de nouveaux facteurs de légitimation. On assiste ainsi à l’essor de diverses plateformes privées dédiées à la valorisation des publications de chercheurs – par exemple Academia ou ResearchGate – qui font un usage similaire de calculs quantitatifs pour produire des indicateurs de classement (Boukacem-Zeghmouri, 2015). Ce faisant, ces dernières tentent de recréer un système de légitimation qui se veut « parallèle » aux circuits institutionnels en produisant leurs propres métriques scientométriques29 . Dans ce cas, le rôle des indicateurs relève davantage d’une forme de valorisation réfléchissante, via le design d’interfaces mettant en avant la popularité du travail effectué et la « réputation » du chercheur sur le modèle des vanity metrics popularisées par les réseaux sociaux (Masure, 2017a). Il s’agit ici, en fait,d’une autre forme de distribution de la fonction de diffusion de l’édition qui se voit ici partagée entre le chercheur lui-même, engagé dans une activité d’auto-promotion, et des entreprises qui assurent cette fonction en contrepartie du commerce des données extraites des publications déposées sur les plateformes ou générées par leurs utilisateurs30 .